من ذا الذي اعتلى المنبر؟

إنه شيخ لا أعرفه…

ولكن تلك الملامح التي تجذب القلب، ليست هي وحدها

بل عمامته البيضاء، ولحيته الطاهرة ناصعة البياض

وتلكم جبهته المهيبة ومحياه شديد الإيناس

كأنه البدر الدوار أحاط بكل مكان

ما هذه الشهامة التي يبديها وما هذه الملاحة.

تلكم بعضا من ملحمة “على منبر السليمانية” للشاعر العثماني الكبير محمد عاكف، والتي يصل عدد أبياتها (1003)، والتي كتبها عاكف مستوحيا معانيها من رحلة “عالم إسلام” للشيخ “عبد الرشيد إبراهيم” ذلك الرجل الأعجوبة، الذي امتدت حياته مائة عام، أمضى أكثرها في الرحلة، حمل فيها هموم الإسلام وأهله، وملئها بالدعوة لنشر هذا الدين، فأثمرت جهوده عن وضع البذور الأولى للإسلام في اليابان.

تحرر عبد الرشيد من كل الأغلال التي تجذبه إل الركون والقعود، فنشطت همته وعزيمته لنشر الإسلام والدعوة إليه، فكان قلبه لا يحمل إلا الإسلام، فلم ينقطع أمله، ولم تخب أنوار روحه، فكان أعجوبة يتقن عدة لغات هي: العربية والفارسية والروسية والتركية، كما كان متبحرا في علوم الشريعة، وعميق الخبرة بالسياسة والشؤون الدولية، وله تواصل جيد مع الصحافة، ويمتلك قلما بليغا في كتابته، وعقلا قادرا على الإمساك بالفكرة، وقناعة بضرورة الإصلاح والنهوض الحضاري.

داعية سيبريا

ولد عبد الرشيد إبراهيم، في مدينة “تارا” في سيبريا سنة 1846 م، ونشأ في أسرة تعتز بإسلامها، وفي سن الثانية عشر ارتحل إلى الحجاز، وأقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة عشرين عاما درس خلال علوم العربية والشريعة، وهناك التقى بالإمام “شامل” رائد الجهاد الإسلامي في القوقاز ضد الاحتلال الروسي، فتأثر عبد الرشيد به تأثرا عميقا، وجعله “شامل” يقتنع مبكرا أن الإسلام قضية تستوجب الدفاع عنها، فأخذت روحه شرارتها وانطلقت في رحلة جهاد ودعوة طويلة.

بعد عودة عبد الرشيد إلى سيبريا انتخب قاضيا، وتعرض لمكائد فرضت عليه أن يعيش في استانبول فترة، التقى فيها بعدد من المصلحين مثل: نامق كمال وجمال الدين الأفغاني وأحمد مدحت، فتكونت أفكاره عن ضرورة إصلاح التعليم، وكتب مقالات في صحيفة “البصيرة” حول الاصلاح، ومع عودته مرة أخرى إلى روسيا أصدر عدة نشرات حول الإصلاح الديني والتعليمي، فاكتسب شهرة كبيرة، وأسندت له بعض الوظائف القضائية في مدينة “أوفا”، غير أن دعوته لربط أتراك سيبريا بالدولة العثمانية أثارت عليه غضب روسيا القيصرية، فطاردته، لكنه استطاع أن يستقر في استانبول، وأخذ يكتب في صحيفة “الصراط المستقيم” عن معاناة المسلمين في روسيا، والمظالم التي يتعرضون لها، وطبع كتابا بعنوان “كوكب الزهرة” يشرح فيه تفاصيل ذلك الاضطهاد.

الرحلة الأولى

كانت سياحة عبد الرشيد إبراهيم تبتغي نشر الإسلام، وفهم واقع المسلمين، في تلك الفترة المهمة من تاريخهم والتي كان أبرز مآسيها خضوع غالبية بلادها تحت نير الاستعمار الغربي، الذي استهدف ثرواتهم وهويتهم، ولم يحمل عبد الرشيد هم المسلمين فقط، ولكن هم عموم الشرقيين، في آسيا والصين، لذا كان شعاره رحلته “الشرق للشرقيين” فكان يشعر في رحلته أن هناك رابطة تجمعه مع تلك الأمم الشرقية، التي ينظر لها الأوروبيون باحتقار ودونية، ويصفونهم بالوحشية وعدم التحضر، لذا كان يرى أن الاستعمار أكبر عدو للشرقيين وليس للمسلمين وحدهم.

انطلق عبد الرشيد في رحلته الأولى بعد نجاح الأسطول الياباني في توجيه ضربة ساحقة للأسطول الروسي عام 1904، وكان ذلك أول نصر عسكري لدولة شرقية على أخرى أوروبية منذ زمن بعيد، كانت له أصداء عالمية، وبخاصة في الدول المستعمرة ومنها البلاد الإسلامية التي تفاعلت مع الانتصار، فرأى بعض المسلمين أن اليابان أرضا خصبا للإسلام، فاهتموا بأمرها وأخبارها، لذا ارتحل عبد الرشيد عام 1905، منطلقا من قوله تعلى:”قل سيروا في الأرض فانظروا” إلى تركستان ومنشوريا وبلاد المغول واليابان وكوريا والصين وسنغافورة، وأفريقيا، فكانت رحلته بدوافع ذاتية وصفها بقوله ” لم يكن ورائي دافع ولا أمامي سائق”، ” بل شددت حزام الهمة على بطني وأمسكت بعصا التوكل بيدي، ونويت مخلصاً إعلاء كلمة الله”.

بدأت الرحلة، ولم يمتلك عبد الرشيد المال الكافي، لكنه رأى أن من واجبه أن يسجل ملاحظاته، فدونها، وكان يرسلها للنشر في إحدى الجرائد، فذاع صيته نظرا لدقة كتابته، وقوة ملاحظته، وحماسته الكبيرة للإسلام، فيقول: “وأنا بفطرتي سلكت طريق خدمة الحياة الإسلامية التي اعتبرها حياتي القومية، وتحملت في سبيلها كل المشاق، وضحيت بأهلي وأبنائي”.

وفي زيارته الأولى لليابان لم يهدأ، أو يركن إلى الراحة والاستجمام، وإنما سعى للتعرف على الشعب الياباني وثقافته ونخبته وديانته، فزار المرافق والسجون والبرلمان، والجامعات والمدارس والمراكز التجارية والبريد والأسواق والجمعيات، وتعرف على علومهم وزار الناس في بيوتهم وتحدث إليهم، وكان محور حديثه التقارب الكبير بين الإسلام واليابانيين، محسنا الإسلام إليهم ومقربا له من أفهامهم.

عالم إسلام

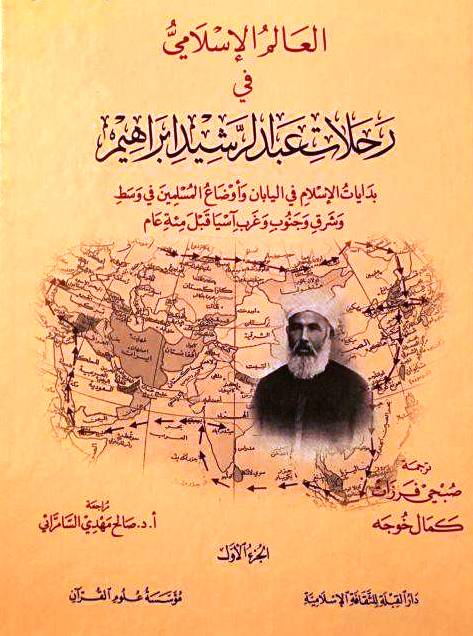

سجل عبد الرشيد رحلته في كتاب “رحلة إسلام ” وطبع باللغة العثمانية عام 1909، فذاع صيته، نظرا لأهميته الدينية والأدبية والعلمية، فهو وصف دقيق وواعي لمشاهداته وخواطره وحواراته في البلدان التي زارها، ويعتبر الكتاب أول منتج ثقافي تركي مكتوب عن المسلمين في قارة آسيا، وترجم للفرنسية بعنوان، “تتاري في اليابان” ، وصدرت له ترجمتان بالعربية، إحداهما في مصر عن المركز القومي للترجمة، والأخرى في السعودية بمراجعة الدكتور صالح السامرائي الذي أمضى أربعين عاما من عمره في اليابان.

والكتاب في طبعته السعودية يقع في جزأين على امتداد ألف صفحة، وكان عبد الرشيد يدرك أهمية كتابه وحاجة المسلمين إليه فيقول:” لست واعظا ولا عالما حسبكم علماؤكم يفقهونكم في أمور دينكم ولكن سلوني عن الإسلام والمسلمين في أكثر بقاع الأرض فعندي علمهم وفي قلبي همهم”.

والكتاب جميل الأسلوب، سلسل في عباراته، عميق في حواراته، يكشف عن إنسانية الذي تأسف على حال الكوريين عندما زار بلادهم ووجدهم في حالة يرثى لها، يشتغلون حمالين، وينامون في الحظائر الرثة، ولا يمتلكون أملا في مستقبل.، كما أبدى إعجابه بالصينيين عندما زار إحدى مكاتب البريد، ولاحظ الانضباط والنظام الذي يتمتع به الصينيون والرقي في تعاملهم، وسخر من المقولات الغربية عن توحش الصينيين.

وتلحظ في الكتاب بجلاء حسرة الرجل لغياب أي جهود حقيقية ومنظمة تعمل للإسلام وتستهدف إعلاء كلمته، لذا لم يدخر عبد الرشيد جهدا للدفاع عن الإسلام، فشارك في الحرب الطرابلسية عام 1912 عندما غزت إيطاليا ليبيا، رغم أن عمره كان يقترب من السبعين عاما، ورحل مع الجيش العثماني أثناء قتاله في القوقاز، ورحل إلى ألمانيا في الحرب العالمية الأولى لإرشاد عشرات الآلاف من الجنود المسلمين الذين أسرتهم ألمانيا أثناء قتالها للحلفاء.

الرحلة اليابانية

استقر عبد الرشيد لسنوات في استانبول بعد الحرب العالمية الأولى، لكنه لم يتوقف عن الاهتمام بقضايا الشرق، ورغم الإحباط الذي آلمه بعد إسقاط الخلافة العثمانية عام 1924، فإن رحلته الثانية لليابان بدأت عندما كتب مقالا ينتقد طرد اليابان من عصبة الأمم عام 1933، فتواصلت معه السفارة اليابانية في تركيا ودعته إلى زيارة اليابان فوصلها في أكتوبر من ذات العام، واستقبل من الأوساط السياسية والرسمية استقبالا كبيرا فالتقى بوزراء ومسؤولين وسياسيين، معتبرين أن الرجل ومكانته تمهد لدعم علاقة اليابان بالمسلمين، أما عبد الرشيد فأراد أن يلغي الوساطة الأوروبية في تعريف اليابانيين بالإسلام، حيث إن اليابانيين يتعرفون على الإسلام من خلال الكتابات الغربية المشوهة لهذا الدين العظيم.

استطاع عبد الرشيد أن يحصل عام 1939 على اعترف رسمي من الحكومة بالإسلام كأحد الأديان في اليابان، بعدما نجح أن يحصل على دعم حكومي في بناء مسجد طوكيو عام 1938، وأخذ في تعريف اليابانيين بالإسلام من خلال لقاءاته ومقالاته التي كتبها في الصحافة اليابانية، فأسلم على يديه أعداد معتبرة من اليابانيين، وزاد احترام اليابانيين له لرفضه مغادرة اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية، فقد كان الرجل يعتبر أن رعاية بذرة الإسلام في تلك البلاد مهمة مقدسة تستوجب البقاء.

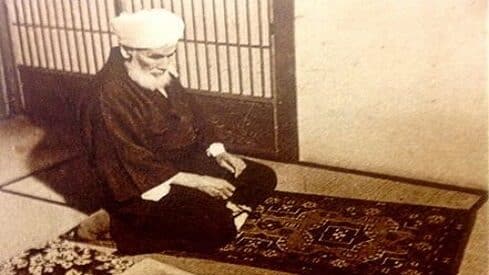

كان عبد الرشيد شعلة من النشاط وهو في الخامسة والتسعين من عمره ينهض قبل شروق الفجر فيقيم صلاة التهجد، ثم يؤم الناس في صلاة الصبح، ثم يلقى دروسه حول القرآن وتعاليمه، ثم يحفظ الصبيان الفاتحة وقصار السور، ويعطي دروسا في اللغة العربية، فكان يومه وليله جهاد متواصل، حتى توفاه الله تعالى عن عمر يناهز المائة عام في 31 أغسطس سنة 1944م، ودفن في اليابان.