كتاب”بـم تقد الأوروبيون وتأخرنا، والخلق واحد“[i] يصدر في العقد التاسع من القرن التاسع عشر، يصفه المفكر الراحل الدكتور محمد عمارة بأنه “نص من نصوص فلسفة الحضارة والوعي بالتاريخ، وفقه الواقع” مناقشا شروط النهضة والتقدم، ويسبق كتاب ““لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟” للأمير شكيب أرسلان بأربعين عاما[ii]، ومع ذلك يتعرض لنسيان وتهميش مثلما تعرض صاحبه “عبد الله النديم” الأديب والمفكر والثوري، الذي أشعل بخطبه وكتاباته “الثورة العرابية” في النفوس، وأوصل مشروعها إلى عقول النخبة وقلوب الجماهير، فقد كان الرجل يملك ناصية الأدب والكلمة مع قدرة فريدة على الخطابة والإمساك بوعي المستمعين بلا ملل، ودون أن يكرر كلماته وأفكاره.

تبدأ مجلة “الأستاذ” التي أنشأها النديم في نشر حلقات الكتاب بدءا من نوفمبر 1892م، وذلك بعد عشر سنوات من الاحتلال البريطاني لمصر، وانهيار حلم الحرية بفشل الثورة العرابية، وبعد أكثر من تسعين عاما من صدمة الشرق مع الحملة الفرنسية التي نبهت إلى الفجوة الحضارية بين الأوروبيين والشرقيين، وبعد حوالي نصف قرن على انهيار مشروع “محمد علي باشا” في بناء دولة قوية متقدمة، وبعد صدور خط “كلخانة”[iii] في الدولة العثمانية الذي فتح الأبواب على مصرعيها أمام التغريب، ومن ثم فالكتاب هو أشبه بتقييم ونقد لتجربة متعددة الأبعاد، يجتمع فيها الديني والسياسي والهوياتي والثقافي، لذا لم يكن غريبا أن يأتي تقديم الدكتور “عمارة” للكتاب في (120) صفحة، بما يفوق نص “النديم”.

والحقيقة ان حياة “النديم” وأفكاره كانت معركة في سبيل الاستقلال الوطني والحضاري، وكان الكلمة والفكرة أحد أدواتها لمقاومة الاحتواء الثقافي للأمة المسلمة، ولتحقيق شروط النهضة والتقدم، فلم يقف الرجل عند القشور السطحية للتراجع الحضاري، ولكنه غاص بعيدا بحثا عن جذور الأزمة، ورصد عواملها الداخلية والخارجية، وتقديم “روشتة” الخروج من المأزق، ومع ذلك لم تكن فكرة التقدم تشغله وحدها، ولكن أن يأتي ذلك التقدم منبعثا من مرجعيته الدينية والحضارية، ، لذا احتلت فكرة ومصطلح “الشرق”[iv] مكانها في فكر وكتاب “النديم”.

مقومات النهوض

يعترف “النديم” بدور الغرب في إيقاظ الشرق، من خلال إيقاظ النقيض لنقيضه، فقد نبه الغربُ الشرقيين إلى الثغرات ومكامن الضعف، فهو مثل اللص الذي نبه أهل البيت، الذين يغطون في سبات عميق، إلى مواطن الخلل وأماكن الاختراق في بيتهم، فاستنفر الغرب الشرقيين للاستيقاظ، “فتولدت فيهم روح المماثلة، فأصبحو يقولون، وغـدوا يفعلون”، فالغرب قبح سيرَ الشرقِ الديني والدنيوي، ثم انتقل إلى مطالبته بترك دينه، وهو ما استفز ذوي الهمم الذين تولدت فيهم روح المماثلة وليس التبعية.

رصد النديم أربعة أسباب أصلية للتقدم الأوروبي، هي:

1- توحيد اللغة في الدولة، باعتبارها وعاء الثقافة الذي تتمثل عليه قسمات الانتماء.

2- توحيد السلطة الحاكمة، لأن تفتيت السلطة يضعف الهوية، ويفتح الثغرات أمام عوامل التخلف.

3- توحيد الجامعة الدينية، وفي الحالة الأوروبية-وقتها- رُفع شعار:”دين واحد للدولة الواحدة” ووقعت في سبيل ذلك حروب أفنت 40% من شعوب وسط أوروبا.

4- ضبط التناقضات القومية، والانطلاق نحو الاستعمار، ونهب الثروات.

وهي عوامل افتقدها الشرق في تلك الفترة، ولم يستطع الإمساك بها، في ظل عزلته، التي حجبت عنه التفاعل وحسن الاقتباس والتأسي.

وبجانب تلك العوامل، رصد الكتاب ستة عوامل فرعية، عمقت جذور التقدم الأوروبي وأطالت أمده، ومكنته من مواجهة التغيرات والأزمات، وهي:

ــ إطلاق حرية الفكر والتعبير؛ لتربية الأمم وتهذيبها.

ــ تجميع رؤوس الأموال في شركات منافسة، وحماية الاقتصاد من المنافسة الخارجية.

ــ تشجيع التنافس والابتكارات والاختراعات في علوم التمدن.

ــ تعميم التعليم وتوحيده وجعله إجباريا ووطنيا.

ــ إقامة مؤسسات الحكم على الشورى، ومنع الاستبداد والطغيان.

ــ الاهتمام بأهل الفكر والعلم والثقافة، وتشجيع الرحلة وراء “حيرة العلم”.

والحقيقة أن التقدم والنهوض عند “النديم”حركة شاملة ولابد أن يأتي متراكما ومتراكبا مثل نمو الأجساد، وحدد عدة مقومات للشرقيين عند تقليد الأوروبيين، منها: حفظ المظهر والوجاهة، وحفظ الثروة، وحفظ الوطنية: حقوقا وواجبات، وحفظ اللغة، وحفظ الدين، ورأى أن “من انتقل من عاداته بلا روية ولا نظر للعواقب، فقد سلًم ذاته لمن انتقل لعاداته بلا حرب“، فالتخلي عن مقومات الشخصية الحضارية بتقليد الغير، هو تسليم للذات بلا حرب، ومن ثم يركز على محورية الدين في بناء الهوية، باعتباره الحافظ الجامع لكل مقومات الانتماء، أما إذا فُقدت رابطة الدين بـ”تقليد الغير فقد استخدم نفسه لأفكار الغير، حتى لو اضطر لمقاتلة أبيه وأخيه لفعل، لاستقباحه ما هم عليه، واستحسانه ما عليه الغير”، فالإسلام-عنده- هو أصل المجد، وأقوى دعائم العمران والمدنية.

وتناول الكتاب أهمية اللغة العربية في النهوض، وأن القطع معها هو قطع مع القرآن، فهي “لسان الدين، وترجمان الوطن، والعنوان الجامع للجنسية الحافظ له”، ورأى أن تراجع اللغة العربية وتقهقرها يرجع إلى أمرين:

الأول: كثرة استراق الكلمات الأجنبية، واستعمالها في المخاطبات الرسمية.

الثاني: نقل التدريس من اللغة العربية إلى أية لغة أجنبية، لأن في ذلك “نقل للتلميذ من الجنسية والدين معا”.

ومع بحثه لشروط النهضة، واجه المزاعم الاستشراقية حول الإسلام والقرآن، والحقيقة أن الرجل أصاب في ذلك، لأن حماية المعين الذي تنبع منه النهضة، وهو القرآن الكريم، هو دفاع عن شروط النهضة وحماية لها، لأن “الدين الإسلامي والأديان الشرقية لم تكن السبب في التأخر”، كما رفض مزاعم المستشرقين في أن المناخ هو سبب تأخر الشرقيين.

والحقيقة أن القول المتواري وراء تلك المقولة الضالة، هو أن الشرق لا يصلح ابتداءا للحضارة، وذلك لتعميق يأس الشرق في إمكانية بناء نهضة مستقلة، ولتأبيد اللحظة الاستعمار وزمن التخلف، فقد كان “النديم” منتبها للخطاب الاستعماري، لذا لفت الانتباه إلى أنه ما من دولة أوروبية دخلت بلدا شرقيا باسم الاستيلاء، وإنما دخلت باسم الاصلاح وبث المدنية، واحترام الدين، وأنها لن تتعرض للثروات، ومن روعة الرجل أنه لم يطالب بعداء الغرب، وكراهية تحضره، ولكن ضرورة التحلي بمنهجية النقد عند النظر للمشروع الحضاري الغربي، فيقول:” وليس من التهذيب أن نذم أوروبا ونقبح أعمال أهلها وعوائدهم، فإن لكل أمة خصائص ألفتها، وعادات لزمتها“، ويبقى للتقدم سنن وقوانين أبوابها مُشرعة مفتوحة أمام البشر جميعا، ومن أراد الانعتاق من التخلف عليه أن يأخذ بأسبابها، ولا يقف عند الأوهام، ولا يتعلق بخيوط الأماني الواهية. (راجع المشروع الفكري لعبد الله النديم)

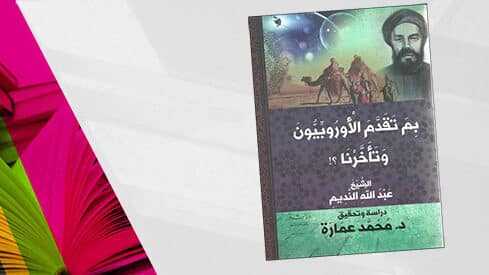

- [i] كتاب “بم تقدم الأوروبيون وتأخرنا، والخلق واحد” تأليف الشيخ عبد الله النديم، تحقيق ودراسة الدكتور محمد عمارة، وصدر عن “دار البشير للثقافة والعلوم” بالقاهرة، في (208) صفحة، في طبعته الأولى عام 2016

- [ii] صدر الكتاب عام 1930، ونشره الشيخ محمد رشيد رضا في مجلته “المنار” على حلقات

- [iii] خط كلخانة صدر في 3 نوفمبر 1839م

- [iv] كان “النديم” يلجأ إلى مصطلح “الشرق” نظرا لتعرضه لحملة اتهامات من أعوان الاستعمار بأنه من المتعصبيين الدينيين، كذلك فإن المصطلح كان كثير الاستخدام في ذلك العصر، وكان يعبر عن الإطار الحضاري والثقافي للإسلام وشعوبه، وكان من أوائل من استخدمه المصلح “جمال الدين الأفغاني” الذي كتب عن إنشاء رابطة للشرقيين أسماها “الجامعة الشرقية” التي تحولت بعد ذلك إلى مشروع للسلطان عبد الحميد الثاني باسم “الجامعة الإسلامية لجمع الشعوب والقوميات المسلمة تحت لواء الدولة العثمانية، ومن ثم كان الشرق انتماء حضاري في مواجهة الغرب.