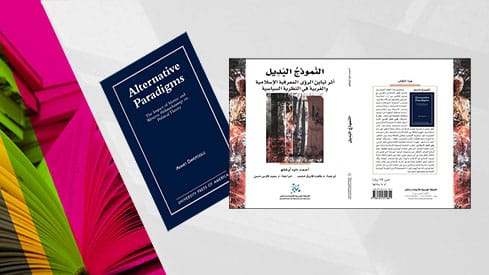

تحتاج المعرفة الحقة إلى حفر عميق للوصول إلى جذورها البعيدة الغائرة في باطن الزمان، فتجاوز قشرة الحدث إلى حقيقة الفكرة التي تحركه يُعد أمرا ضرويا عند النظر إلى الحضارات والأفكار والرؤى التي ترتكز عليها، ويعد كتاب “النموذج البديل أثر تباين الرؤى المعرفية الإسلامية والغربية في النظرية السياسية”[1] للدكتور أحمد داود أوغلو، المفكر والسياسي التركي الشهير، من الكتب المهمة التي غاصت بعيدا في النموذج المعرفي الغربي والإسلامي للإمساك بطبيعة الاختلافات بينهما في نظرتهما للوجود وانعكاس ذلك في النظريات السياسية.

وأول حقيقة يؤسس عليها الكتاب أفكاره هي أن الرؤى المعرفية الكلية للعالم ذات جذر ديني فلسفي، والدين يؤسس إشكاله على الماهية للخالق والوجود وسؤال الغاية والمصير، وفي الفكر الغربي قامت الرؤى المعرفية الكلية على الوثنية والشرك، وتواكب ذلك مع تطور فلسفات متباينة حول مفهوم العلاقة بين الإله والإنسان والطبيعة، وكان محور هذه التصورات هو “مركزية الإنسان” في الوجود وهو ما مهد للنزعات الإلحادية والعلمانية في الفكر الغربي نظرا لأنها أنتجت ما أسماه “أوغلو” “القرب الوجودي” بين الخالق والإنسان، أما النظرية المعرفية الإسلامية فنشأت على أساس عقيدة التوحيد التي ترسخ التمايز المطلق بين مستويات الوجود، والتي تؤمن بأن الخالق، سبحانه وتعالى، متجاوز متعال منزه، وتنفي التقارب الوجودي بين الإنسان والخالق، سبحانه، بصورة قطعية، ومحور التصورات هو “مركزية الإله”، وهي ما أنتجت “التمايز الوجودي.

النموذج الغربي..والقرب الوجودي

هناك صلة جوهرية مستمرة بين الميثولوجيا[2] القديمة والفلسفة القديمة وبين اللاهوت[3] المسيحي والفلسفة الحديثة، وهي فكرة “تأليه الإنسان” والتي ظهرت في روما القديمة أو في الاختلافات حول طبيعة المسيح، وتجسد الإله في الشكل المادي أو فكرة الحلول[4]، حيث انتقلت تلك الأفكار من الوثنية إلى المسيحية، وفي الفكر الغربي ظهرت صورة الإله كـ(صانع، وأب، وابن) وحالت تلك التصورات دون بناء ذهنية للإله المالك للمطلقات في الكون، لذا كان أفلاطون يقول”إن مسألة العثور على الصناع والأب للكون مهمة شاقة، وبعد العثور عليه سيكون من المستحيل الإعلان عن وجوده للبشرية كلها” وهو ما رسخ فكرة غموض صورة الإله ونسبيته، فكان التصور المترسخ في الفكر الغربي عن صورة الإله بأنه لا يسيطر على كل الوجود، أو بوصفه إلها محدود القوة أو له شركاء.

ويعد أرسطو كان أحد مؤسسي تصور التراث الغربي عن الإله، وكان ميراث أرسطو المتجلي في الفلسفة والفكر السياسي الغربي هو أساس العلمنة في الفكر والمعرفة، وهو تراث مرتكز على ذهنية “نسبية الوجود للإله” و”نسبية التعالي الوجودي” وأثرت المعرفة الأرسطية في كل من المسيحية وثقافة النهضة الأوروبية.

يؤكد أوغلو أن التأثير الإغريقي في المسيحية يتعلق أساسا بالجانب النظري والأخلاقي، وخاصة في حقول الفلسفة والأخلاق والميتافيزيقا، بينما يتركز التأثير الروماني في الشعائر وأنساق السلطة، فمكانة “يسوع[5] في المسيحية تعود إلى جذور رومانية، فالوثنيون الرومانيون كانوا يؤمنون بالآلهة (أزوريس Osiris، وأتيس Attis[6]) الذين قُتلوا لتخليص البشرية حاملين ألقابا، مثل: المنقذ والمخلص، كما أن الإسم اللاهوتي لعيسى أو يسوع أي: المسيح كان في الأصل اسم تستخدمه طوائف وثنية سريانية وإغريقية في إشارة إلى الرب المقتول أو المخلص، ففكر التضحية الإلهية فكرة آتية من ديانات قديمة وتجذرت في المسيحية، كما كان الإغريق القدماء على دراية بفكرة التجسيد.

وقد تتبع أوغلوا التأثيرات الوثنية القادمة من الإغريق والرومان والتي تسربت إلى المسيحية والتي انتقلت بعد ذلك إلى فلاسفة عصر النهضة الأوروبية، ومنها علاقة “الأبوة والبنوة”، فالشاعر الأغريقي “هوميروس” في “الإلياذة”[7] سمى “زيوس” بـ”أبو الآلهة والبشر”، كما ظهرت بوضوح في التراث الديني اليهودي باعتبار الإله هو أبا لليهود دون غيرهم من الناس[8]، كما أن عقيدة التثليث في المسيحية تعد استمرارا لما جاء في الديانات الوثنية: الهندوسية (براهما-شيفا- فينشو) أو المصرية (أوزوريس-إيزيس-حورس).

وعندما أخذت المسيحية في صياغة تلك الوثنيات المختلفة وضمنتها في عقيدتها، فإن ذلك أثر على رؤيتها للوجود ورؤيتها للعالم، فأنتجت “نسخة مسيحية للفلسفة الإغريقية” على حد تعبير المؤرخ “هاري ولفسون”، وهذه النزعة عززت القرب الوجودي، أي: التماهي بين الخالق والإنسان، لذا يمكن فهم عقيدة التثليث والأبوة للرب كمثال للقرب الوجودي، وهو ما انعكس في مشكلات معرفية مركبة في العلاقة بين الخالق والإنسان، وكذلك من حيث مصدرية القيم والأخلاق والمعايير وعلاقتها بالوحي والعقل، وانعكست كل تلك الرؤى في إنتاج الذهنيات والنظريات السياسية المسيحية والغربية بصورة مباشرة وعميقة.

وفي عصر النهضة الأوروبية أخذ الوحي، كأحد مصادر المعرفة، يعاني من التهميش، واستندت المعرفة على المصادر البشرية من خلال العقل والتجربة، وهي معادلة صاغها “فرنسيس بيكون” بقوله:”المعرفة قوة”، وهي أول إعلان عن المعرفة المتمركزة حول الإنسان والتي صارت مركزا للفلسفة الغربية في العصر الحديث، فتم بناء معرفة منقطعة الصلة بالوحي، ثم جاءت مركزية المعرفة المرتكزة على الإنسان مع “ديفيد هيوم” في كتابه “مبحث في الفهم الإنساني” لتمثل نقطة تحول في الفكر الغربي، حيث أكد على الثقة في الحواس أكثر من الثقة في الدين، وأوضح ذلك بقوله “المرء العاقل يبني إيمانه بصورة مُعادلة لحجم الدليل المنعقد لديه”، وانعكس الترابط بين علم الوجود وعلم المعرفة وعلم القيم، في مضامين السياسة، فنشأت الفلسفة الوضعية كأساس فلسفي لعلمنة الحياة والقانون في التجربة الغربية.

ويؤكد أوغلو أن الأخلاق المسيحية تأثرت بالتراث الروماني –اليوناني من حيث التقسيم والمحتوى، فمثلا الفيلسوف الوثني “سيسرو أوريليوس” كان يقول: “أُحب حتى أولئك الذين يخطئون” فانتقلت إلى التراث المسيحي في مقولة “أحب أعدائك”، كذلك أصبحت السعادة في تحقيق اللذة، وصار كل ما هو نافع أخلاقي، وبحث بعض الفلاسفة عن مسوغ لاهوتي للمنهج النفعي، فوصف الاقتصادي الشهير “آدم سميث” في كتابه “نظرية العواطف الأخلاقية” الإله بأنه نفعي.

النموذج الإسلامي ..والتباعد الوجودي

أما النموذج الإسلامي فتبدو فيه المعرفة متمركزة حول الإله، ويستحيل فهم الثقافة السياسية الإسلامية دون إدراك صورة العالم عند المسلمين، والتي تعد عقيدة التوحيد ركيزتها الأساسية، تلك العقيدة الموصولة بالحياة، والتي تربط النظرية بالتطبيق، والمثالي بالواقعي، وهي عقيدة ترفض التعدد والتثليث، وتمتلك تصورا واضحا حول مفهوم الإله، وتفصل بينه وبين الإنسان بما يمنع من وجود مجانسة أو مقاربة، ويمكن صياغة العلاقة التراتبية في الرؤية الإسلامية على النحو التالي (الله-الإنسان-الطبيعة).

القرآن الكريم يتحدث عن الخالق سبحانه، بصورة واضحة من خلال أسمائه وصفاته، وهو ما تجلى في سورة “الإخلاص” التي تقدم موجزا للرؤية المتمركزة حول الإله، فكلمة “الصمد[9] التي لم ترد إلا مرة واحدة في القرآن، بنت تصورا عظيما للإله بالغ التكثيف والوضوح والتعقيد في ذات الوقت، قائمة على مركزية الإله وتنزيهه، والتمايز الوجودي بين الإله والإنسان، فالإله له وجودية مطلقة، وهنا يأتي الإيمان كعلاقة إيجابية بين الإنسان والإله تتضمن الاعتراف بعظمة الإله وتنزيهه، أما الكفر فيعبر عن علاقة سلبية تتضمن جحود الإنسان للإله، ومن ثم فالوعي الوجودي في الرؤية الإسلامية بالإله ناتج عن الأمانة التي كُلف بها الإنسان في هذا الوجود، كما أن الإيمان بالإله يخلق طمأنينة، فالإله هو مصدر الحقيقة المطلقة.

ويؤكد أوغلو أن أصالة الفكر الإسلامي تكمن في طابعه الوجودي الخاص المنبثق من القرآن الكريم القائم على التوحيد والتنزيه ، كما أن العلوم الإسلامية ذات بنية بالغة التكامل والتعقيد والترابط، وهي تشبه الطرق التي تنتهي إلى نقطة التقاء واحدة، وهذه النقطة هي التصور الوجودي لله والعالم، ومن روعة التعريفات الإسلامية للعالم بأنه ” اسم لما سوى الله تعالى”، لذا كانت كتب التراث الإسلامي تستهل بفقرة عن المنهجية الخاصة بمعرفة الخالق سبحانه وتعالى، ورسخت بذلك استحالة الفصل بين أي مجال من مجالات الفكر والحياة وبين هذا الوعي الوجودي، لذا تعمقت العلاقة بين الاعتقاد والفقه والقانون والحياة والأخلاق، والسمة الرئيسية لهذا الوعي الوجودي في الإسلام هو التوحيد والتنزيه، وربما كان هذا السبب وراء عدم ظهور كيان مماثل للكنيسة كمؤسسة عقدية في التاريخ الإسلامي.

ويؤكد أوغلو أن التوحيد والتنزيه منعا ظهور أي نوع من التقارب الوجودي وعزز فهم التمايز بين الإله والإنسان، كما أن الفلاسفة المسلمين الكبار أعادوا موضوعة الفلسفة القديمة قبل الإسلام بصورة تتسق مع القواعد الوجودية القرآنية أثناء شرحهم لها الفلسفة خاصة الأفلاطونية والأرسطية، حتى لا ينزلقوا في الفهم الإغريقي أو اليوناني للإله التي تتحدث عن القرب الوجودي، ونتج عن ذلك معرفة وقيما سياسية تقوم على التوحيد والتنزيه وتتجنب أي انزلاق للقرب الوجودي بين الخالق، سبحانه وتعالى، وبين الإنسان.

1] الكتاب ترجمة: سعيد فارس حسن، وصدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ببيروت في طبعته الأولى عام 2019، في 339 صفحة، وأصل الكتاب هو رسالة علمية حصل بها أوغلو على درجة الدكتوراه في الفسلفة السياسية، وصدرت باللغة الإنجليزية عام 1994

[2] الميثولوجيا: هو علم الأساطير، والتي تستخدم لتفسير الأحداث الطبيعية وشرح الطبيعة والإنسانية.

[3] اللاهوت: هو علم دراسة الإلهيات في المسيحية، وهو ما يشابه علم العقيدة في الحضارة الإسلامية

[4] فكرة أو عقيدة الحلول تعني أن الله يحل في بعض مخلوقاته، ويتحد معها.

[5] يسوع اسم مشتق من اللغة الآرامية إلى اللغة العبرية وينطق “يشوع”، وهو اسم مركب من كلمتين “يهوه شوع” ومعناه الحرفي “الله يخلص”، وهو اسم يشير إلى المسيح عيسي بن مريم عليه السلام.

[6]كان في سوريا والقدس وبيت لحم (قبل ولادة المسيح) عيد ميلاد المخلص أتيس في ٢٥ ديسيمبر.

[7] الإلياذة: ملحمة شعرية تحكي قصة حرب طروادة وتعتبر أهم ملحمة شعرية إغريقية للشاعر الأعمى هوميروس، وتاريخ الملحمة يعود إلى القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد. وقد جمعت أشعارها عام 700 ق.م. بعد مائة عام من وفاته

[8] أشار القرآن الكريم إلى تلك الفكرة في قوله تعالى في سورة المائدة الآية:18، ” وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ”

[9] قيل في معنى الصمد أكثر من أربعة عشر معنى، منها: أي المقصود إليه في الحوائج، وقيل الصمد هو الذي لا جوف له، ولا يدخل شيء ولا يخرج منه شيء.

تنزيل PDF