اهتم الإسلام بصحة العبادة والجسد، فنشأت مساحة واسعة من الفهم المتبادل بين الفقيه والطبيب، وعرفت الحضارة الإسلامية ارتحالا بين التخصصات الفقهية والطبية، فتراجعت قيود التخصص، التي تعيق التواصل بين العلوم والمعارف، وهو أمر تنبه إليه “ابن الجوزي” في كتابه “صيد الخاطر” فقال:” وعلي الفقيه أن يطالع من كل فن طرفا من تاريخ وحديث ولغة وغير ذلك، فإن الفقه يحتاج إلى جميع العلوم، فليأخذ من كل شيء منها، فينبغي لكل ذي علم أن يُلم بباقي العلوم، فيطالع منها طرفا، إذ لكل علم بعلم تعلق”.

الإسلام منذ ظهوره حرر الطب من الخرافة والسحر التنجيم والدجل والتكهن، فأتاح للمعرفة الطبية أن تنمو وفق المنهج العلمي، فجاءت الأحاديث تنهى عن التطير، والتشاؤم، واللجوء للعرافين التماسا للشفاء، واستخدام التمائم دفعا للمرض، بل إن النبي –ﷺ- كما جاء في سنن “أبو داوود” في باب “الديات” أن الشخص الذي يمارس الطب بلا معرفة، يتحمل نتيجة فعله، فقال -ﷺ-:” مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ، فَهُوَ ضَامِنٌ” وهناك رواية أخرى للحديث تقول:” “مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا، فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا؛ فَهُوَ ضَامِنٌ”، كما حث الشرع أن يبحث المسلم عن العلاج الذي يحقق لها الشفاء والعافية، ففي مسند الإمام أحمد، قال -ﷺ-” تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ – عز وجل – لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً”، كذلك هناك كثير من الأمور الشرعية للطب رأيه فيها سواء في الطهارة، أو العبادات، والأغذية والأشربة؛ من حيث كونها حلالا أو حراما، وبعض القضايا المالية، مثل: فحص القدرات العقلية للشخص المُراد الحجر عليه، وما يتعلق بإثبات النسب وقضايا العرض.

الفقيه والطب

عُرف عن الإمام الشافعي، معرفته بالطب والتشريح، وكان يقول:” العلم علمان: علم الدين وعلم الدنيا، فالعلم الذي للدين هو الفقه، والعلم الذي للدنيا هو الطب…ولا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، إلاَّ أنّ أهل الكتاب قد غلبونا عليه”، لذا كان ينصح أن يبحث المسلم عمن يفتيه في أمر بدنه، كبحثه عمن يفتيه في أمر دينه.

وقد رأى بعض الفقهاء أن علم التشريح يقرب الإنسان من الإيمان، وإدراك عظمة الخالق-سبحانه وتعالى-، مثل “أبو حامد الغزالي” في كتابه “الحكمة في مخلوقات الله” الذي تحدث فيه عن التشريح، أو كتابه “المنقذ من الضلال”، الذي يقول فيه ” الطبيعيون، وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة، وعن عجائب الحيوان والنبات، وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات ، فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته، مما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم، مطلع على غايات الأمور ومقاصدها.

واستخدم الإمام “الفخر الرازي” في تفسيره للقرآن معرفته الواسعة بالطب والتشريح لاثبات قدرة الله وحكمته، وكذلك الفقيه والقاضي والفيلسوف “أبو الوليد بن رشد” الذي وضع كتابين، أحدهما، من أهم كتب الطب القديم وهو “الكليات”، والآخر من أهم كتب الفقه وهو ” بداية المجتهد ونهاية المقتصد “، وكان يقول:” من اشتغل بالتشريح ازداد إيماناً بالله”، أما الطبيب الشهير “ابن النفيس” مكتشف الدورة الدموية، فكان من فقهاء الشافعية، وله مصنفات، منها شرحه لكتاب “التنبيه” للإمام الشيرازي، الذي يعد من متون المذهب، ودرس “ابن النفيس” الفقه الشافعي في المدرسة “المسرورية” بالقاهرة، التي أُنشئت عام (610 هـ= 1213 م)، وأفرد له “تاج الدين السبكي” ترجمة في كتابه “طبقات الشافعية الكبرى” في حين تجاهله صديقه الطبيب “ابن أبي أصيبعة” في كتاب “عيون الأنباء في طبقات الأطباء”.

وللفقيه المالكي “محمد المازري”، كتاب “المعلم بفوائد شرح مسلم” و”إيضاح المحصول” في الطب، وقيل أن السبب في تخصصه في الطب، هو أنه أصيب بمرض، فلم يجد من يعالجه إلا يهودياً، فلما عوفي على يديه، قال اليهودي: “لولا التزامي بحفظ صناعتي لأعدمتك المسلمين” فأثر ذلك في “المازري”، وأقبل على تعلم الطب، حتى فاق فيه، وكان يفتي فيه، كما يفتي في الفقه، يقول عنه “القاضي عياض”: “لم يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض في وقته أفقهَ منه، ولا أقومَ لمذهبهم، وسمع الحديث…فكان أحد رجال الكمال في العلم، وإليه كان يُفزع للفتوى في الطب ببلده، كما يُفزع إليه في الفتوى بالفقه”.

وكان “ابن الجوزي” مؤرخا ومحدثا وفقهيا وطبيبا، ومن كتبه الطبية: “المنافع الطبية” و”مختار اللفظ في الطب” و”الخفير النافع في الطب” و”الطب الروحاني” و”لغة الأمان في الطب” و”شفاء علل الأمراض

وكان الإمام السنوسي ” أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر التلمساني” المتوفى ( 895 هـ) له شرح على أرجوزة ابن سينا في الطب، وله أحد أهم الشروح لصحيح البخاري، وكان الموفق عبد اللطيف البغدادي من كبار علماء الحديث واللغة، كما كان من أعلام الطب، وكان أبو بكر بن أبي مروان بن زهر طبيباً شاعراً، يحفظ صحيح البخاري بأسانيده، أما الكحال “علاء الدين بن طرخان” فكان من مشاهير أطباء العيون، وله دراية بعلم الحديث واللغة، ومن كتبه “القانون في أمراض العيون” و”الاحكام النبوية في الصناعة الطبية.

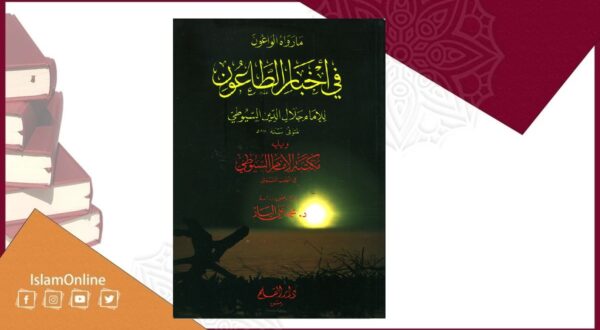

ولبعض الفقهاء والمحدثين كتب ورسائل في الطب، مثل الإمام “السيوطي” في رسالته الشهيرة “ما رواه الواعون في أخبار الطاعون”، التي اختصرها الفقيه الشافعي “ابن عتيق الحمصي” ، وللسيوطي كتاب آخر في الطب هو ” “الرحمة في الطب والحكمة”، وللمحدث “ابن حجر العسقلاني” رسالة بعنوان ” بذل الماعون في فضل الطاعون“.

وللفقهاء والمحدثين، ما يقرب من السبعين مؤلفا في الطاعون، منها: “الطواعين” للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا، و”جزء في الطاعون” لـ“تاج الدين السبكي” ، و”الطب المسنون في دفع الطاعون” لشهاب الدين التلمساني ، و”تحفة الراغبين في بيان أمر الطاعون” لـ”زكريا الأنصاري”.

وكان القاضي يحيى بن سعد، الشهير بـ”ابن المرخم القاضي” يتولى منصب قاضي القضاة في دمشق، كما كان طبيبا، وكان لبعض الفقهاء مجلسا للطب، مثل “موفق الدين عبدالعزيز بن عبدالجبار” المعروف بـ”ابن السلمي الطبيب” الذي قال عنه المؤرخ “الصفدي” في كتاب “الوافي بالوفيات”:” كان فقيها بصيرا بالطب دينا وله تلامذة في الطب، كثير الخير غزير المروءة شديد الشفقة على المرض خصوصا لمن كان منهم ضعيف الحال يصلهم ويتفقدهم بما يحتاجون إليه من الأدوية والأغذية وكان أول أمره فقيها بالمدرسة الأمينية[1]”، وكان شيخ الأزهر “أحمد الدمنهوري” من كبار الفقهاء، ومن الأطباء، وله كتب في علم التشريح، منها ” القول الصريح في علم التشريح “.

ومن الطرائف التي ذكرها كتاب “مُعيد النعم ومبيد النقم” لـ”تاج الدين السبكي”، عن أهمال السلاطين لتعيين الفقهاء، في مقابل اهتمامهم بتعيين الأطباء، فقال: “ومن العجيب أن أولياء الأمور يستخدمون في كل حصن (حيّ) طبيبًا ويستصحبونه في أسفارهم بمعلوم من بيت المال، ولا يتَّخذون فقيهًا يعلّمهم الدين؛ وما ذاك إلّا لأن أمر أبدانهم أهم عندهم من أمر أديانهم”.

[1] أُنشِئت هذه المدرسة في القدس عام 730هـ/1329م في فترة الناصر محمد بن قلاوون على يد الوزير أمين الدين بن غانم