في العام 1909 ينشر البريطاني ” إي. إم. فورستر” E. M. Forster قصته القصيرة “الآلة تتوقف” “The Machine Stops” ، وهي قصة في الخيال العلمي ناقشت بشكل مبكر العلاقة بين الإنسان والآلة، يتخيل فيها أن البشر يحيون تحت الأرض، وكل فرد يعيش في عزلة، وتقوم آلة بتوفير احتياجاتهم المعيشية، ونظرا لحاجة الإنسان إلى التدين، أصبحت الآلة موضع العبادة، وتناسى الناس أنهم من صنعوها، ثم تقع الكارثة تتعطل “الآلة” أو “الإله”، فتتهدد حياة الناس المعيشية والاعتقادية، ومع انهيارها تنهار البشرية والحضارة.

وبعد أكثر من قرن من الزمان تنشر صحيفة The Wall Street Journal تقريرا مهما في ديسمبر 2019 عن كاميرات المراقبة وانتشارها في العالم، وذكرت أن العالم بحلول عام 2021م سيحوي مليار كاميرا مراقبة، وأن الصين ستستحوذ وحدها على 560 مليون منها، أما الولايات المتحدة فتليها وستضع 85 مليون كاميرا، وعلى المستوى العربي والإسلامي، تصدر محافظة القاهرة المصرية أمرا إدرايا بوجوب تركيب المحلات والمنشآت العامة والخاصة لكاميرات مراقبة كشرط للحصول على ترخيص للتشغيل، وفي دبي يتم تركيب كاميرات في جميع المدارس، وفي لبنان تُجرى الامتحانات تحت رقابة الكاميرا.

وهنا تطرح عدة إشكالات عن موقع الضمير في الواقع المعاصر وعلاقته بالتحضر، وهل قادت الحضارة القائمة إلى يقظة ضميرية أغنت عن الحاجة لإخضاع المواطن لرقابة دائمة؟ وما هو تأثير التوسع الكبير في كاميرا المراقبة على العلاقات الإنسانية؟ وهل أدت فعلا تلك الآلة إلى تراجع الجريمة وحققت الضبط الاجتماعي والأخلاقي والتأسيس لقيم التحضر؟

المراقبة بين الضمير والكاميرا

تهدف مراقبة السلوك الإنساني إلى تحقيق أمرين أساسين، أولهما: الضبط الاجتماعي والأخلاقي للفرد والمجتمع، وثانيهما: تحديد المسؤولية عن الأفعال والسلوكيات وتحديد العقاب والثواب عليها، لذا احتلت المراقبة موقعها المتميز داخل المجتمعات، وأنشأت السلطة ما يقوم بها على مر التاريخ تبعا لدرجة التحديث والتحضر داخل المجتمع، ففي القديم كانت المراقبة من خلال الرصد البشري من خلال العين فيما عرف بـ”البصاصين”، ثم تطورت إلى كاميرات المراقبة.

وعند طرح موضوع كاميرا المراقبة يجب النظر إليها من عدة اقترابات، لعل أهمها الجانب الفلسفي، فمع موجة التحديث العاتية التي أسس لها الإنسان الغربي منذ قرون ثلاثة خلت، كان هذا التأسيس قائم على الإنفصال بين المادة والروح، إذ لم تجعل تلك الحضارة موضعا للخالق –سبحانه وتعالى- في هيكلها، ولم تؤسس لمعيارية متجاوزة تضبط روحها وأخلاقها، واكتفت بالعقل والعلم الذين أصبحا سلواها ومبتغاها، واتخذت موقفا متشددا من الدين، وطاردته وحجبت كثيرا من أدواره في بناء الشخصية والمجتمع، واكتفت ببعض شعائره وطقوسه دون أخلاقياته وقيمه.

ورأى الإنسان المعاصر أن مشيئته هي التي يجب أن تضبط حركة الحياة، وأن التكنولوجيا قادرة على التأسيس لنظام مثالي، بعد الإدعاء بـ”موت الإله”، فأخذ صوت الإله يخفت في أعماق النفس ويتوارى، وأمام حاجة السلوك الإنساني للمراقبة والضبط اُستبدل الضمير بالكاميرا، وأصبح ذلك الإنسان خاضعا لما يفرض عليه من رقابة خارجية، فإذ غابت الرقابة تمددت حظوظ الشر، وكأن غفلة الآلة محرض على إيقاظ الشر الكامن، فهي لحظة بلا رقيب ولا عاقبة.

ويبدو أن عمليات العلمنة التي نزعت القداسة من داخل الإنسان المعاصر جعلت الضمير صوت المجتمع وليس صوت الله في الإنسان، فتيار الحداثة وما بعدها جعل لكل إنسان الحق في أن يضع المعايير التي يراها، وهنا تشتت القيم وفقدت أهم خصائصها، وهي: المعيارية، وأصبح الرقيب الداخلي القابع في الإنسان، والذي يمتلك بصيرة لا تُضلل لا يجد مكانا في هذا الهيكل الحضاري الجديد، ولعلاج تلك الأزمة الكبرى ابتدعت الحضارةُ المراقبةَ، وكانت الكاميرا أقوى آلاتها، فالكاميرا مبصرة، وغير غافلة؛ إلا إذا انقطعت عنها الطاقة أو امتلأت ذاكرتها، كما أنها لا تعرف المجاملة، ومن ثم باتت هي البديل الأفضل عن بناء الضمير الإنساني، ومن ثم ضُخت الاستثمارات الكبيرة، وتوسعت الكاميرا إلى درجة الطغيان، وغاب الاعتماد على “القسم” الذي هو من بقايا الضمير.

لكن ما هو الضمير؟

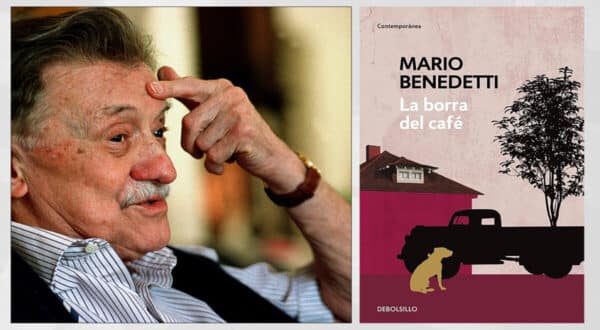

الضمير، هو الفطرة السليمة داخل الإعماق الإنسانية، والتي تمسك في يديها المعايير والموازين وتقيس سلوك الشخص، وتعاقب عليه، وعقاب الضمير أليم، ووخزه موجع، فهو يحرم النوم، ويمنع المتعة، ويُفقد اللذة، ويُعكر الصفو، فهو الصوت الصارخ الذي لا يمكن أن تُسكته في داخلك، والتأنيب الذي لا يكف عن تلاوة خطئك، أو كما يقول فيكتور هوجو: ” لا قوة كقوة الضمير” فهو “صوت الله في الإنسان” و”يقظة الضمير من سباته، هي عظمة في الروح”، أو كما يقول الشاعر الأوروجواني ” ماريو بينديتي” Mario Benedetti في روايته “بقايا القهوة”: “لقد توصلت بالنهاية إلى أن الضمير هو جنتنا وجحيمنا، هو يوم الحساب والعقاب الذي نحمله في صدورنا، ونحن في كل ليلة عن غير وعي منا نواجه يوم الحساب، وحسب الحكم الذي يصدره ضميرنا, ننام مرتاحين أو نغرق في الكوابيس”، فـ “الضمير هو صوت الروح” كما يؤكد جان جاك روسو.

ولكن الضمير يتعرض للضمور وربما الموت، فالحياة بقسوتها، وخفوت صوت الفطرة داخل الإنسان، وتراجع التدين الصحيح، يبتلع همس الضمير ووخزه، بل تصيب الشخص مناعة من ضميره، فيرتكب العظائم وهو مرتاح الضمير، وليس أدل على ذلك من الحكاية التي قام عليها كتاب “ناس عاديون” للمؤرخ الأمريكي “كريستوفر براونينغ” الذي يحكي قصة الكتيبة الألمانية 101، والتي كانت من قوات الاحتياط وتشكلت من طوائف مختلفة من الشعب ممن اقتربوا من سن الكهولة ولهم تجارب وأسر وأولاد، وخلال عام ونصف قتلت الآلاف بدم بارد.

ومن ثم فكثير من الشخصيات يتم تدميرها مع فكها وتركيبها بعد انتزاع ضمائرها، فيقترف الإنسانُ الكبائر دون أدنى شعور بذنب أو تأنيب، أو كما يقول دوستويفسكي في روايته “الجريمة والعقاب”: “بكوا في أول الأمر …ثم ألفوا… وتعودوا”، فالإنسان كتلة من التناقضات، إذا اختل ميزانه الداخلي، غاب ضميره وضمر، والإنسان لا يتعود على شيء إلا إذا ماتت فيه أشياء، لذا فكل شيء يتلون بعد موت الضمير أو صمته، وما أروع ما كتبه أحمد شوقي في مسرحية “قمبيز” عن متناقضات الضمير:

وهو فيل في صدور

وهو فأر في صدور

وجبال من حديد

أو حبال مــن حرير

وسعيد الناس من

لم يشك من وخز الضمير

إحياء الضمير

في كتابه “مشكلة الثقافة” يؤكد “مالك بن نبي” أن “العالم لم يعد ينتظر الخلاص على يد العلم، ولكن في أن يُبعث الضمير الإنساني من جديد”، والحقيقة أن من يراجع تراث الصوفية في الإسلام سيجد بابا كبيرا وحديثا طويلا عن الضمير، أو كما أطلقوا عليه في تصنيفهم “المراقبة”، فمن النادر أن تجد قطبا صوفيا لم يعط المراقبة حقها من كلماته وأفعاله.

والصوفية الحقة تنظر إلى باطن الإنسان، وتجهد نفسها في تنقيته، وجعله صالحا لاستقبال إشارات السماء وترجمتها، وفهم معانيها، فــ”المراقبة تؤدي بك إلى طرق الحقائق”، والحقائق لا تدركها البصائر إلا من خلال المراقبة، التي عرفوها بأنها “علم العبد باطلاع الرب، ومراعاة السر بملاحظة الغيب”، لأن “عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز”، فالقانون ليس كافيا لتحقيق الضبط الإصلاح، ولكن لا بد من الضمير، لذا كان من دعاء “جلال الرومي”: ” يا رب، كلِّف حَرس عنايتك أيضًا بمراقبة باطننا”.

وعندما سئل “ابن عطاء الله السكندري”: ما أفضل الطاعات؟ قال: مراقبة الحق على دوام الأوقات”، وما أروع تعريف “ابن عجيبة” في كتابه “معراج التشوف إلى حقائق التصوف” للمراقبة، أنها ” أصل كل خير، وبقدرها تكون المشاهدة، فمن عظمت مراقبته، عظمت بعد ذلك مشاهدته. فمراقبة أهل الظاهر: حفظ الجوارح من الهفوات، ومراقبة أهل الباطن: حفظ القلوب من الاسترسال مع الخواطر والغفلات”، وجاء في صيد الخاطر” لابن الجوزي” أن “الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد، لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه.. فقلوب الجهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي، إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الكف عن الخطايا. والمتيقظون علموا قربه فحضرهم المراقبة، وكفتهم عن الانبساط”.

وربما المليار كاميرا التي ستثبت في العالم بنهاية العام القادم، والتي أنفقت عليها مئات المليارات من الدولارات، تحتاج قبلها ومعها إلى إيقاظ الضمير في الأعماق ليكون صوت الله في الإنسان، لأنه قادر على التربية والتهذيب أكثر من تلك الآلة، فالتحضر هو بناء الإنسان وليس استهلاك التكنولوجيا.