من بين العلماء والدعاة الذين عرفهم القرن العشرون، وتركوا بصمات واضحة في الدعوة إلى الله تعالى، وأثروا في قطاع واسع من الجماهير، يبرز الشيخ علي الطنطاوي، رحمه الله، كأحد الأعلام الكبار في هذا القرن المنصرم.

ويمتاز الشيخ الطنطاوي في مسيرته الدعوية بتعدد الوسائل التي سلكها، والمجالات التي أسهم فيها مجددًا ومصلحًا؛ فهو أديب وداعية وقاض وعالم موسوعي، وهو كاتب ذو بيان مشرق أخّاذ، وخطيب مفوّه يستولي على الأسماع؛ فترك رحمه الله ثروة هائلة من الكتب والمقالات والمحاضرات والحلقات الإذاعية والمتلفزة.. عبر مسيرة زادت على ستة عقود من العطاء.

حاور “إسلام أون لاين” الدكتورة بيان على الطنطاوي، عن جوانب شخصية واجتماعية من سيرة والدها الشيخ الجليل.. وهي الابنة الثالثة للشيخ، وحصلت على بكالوريوس لغة عربية وماجستير تربية من جامعة دمشق، ثم عملت محاضرة لربع قرن في جامعة الملك عبد العزيز في جدة في قسمي الدراسات الإسلامية واللغة العربية، ثم سافرت إلى ماليزيا بعد التقاعد وحصلت على درجة الماجستير في التفسير، ثم نالت درجة الدكتوراه في التفسير في الجامعة الإسلامية بكوالالمبور.. فإلى الحوار:

بعد مرور أكثر من 20 عامًا على رحيل الشيخ علي الطنطاوي..كيف ترون حضوره خاصة عند جيل الشباب الذي لم يعاصره؟

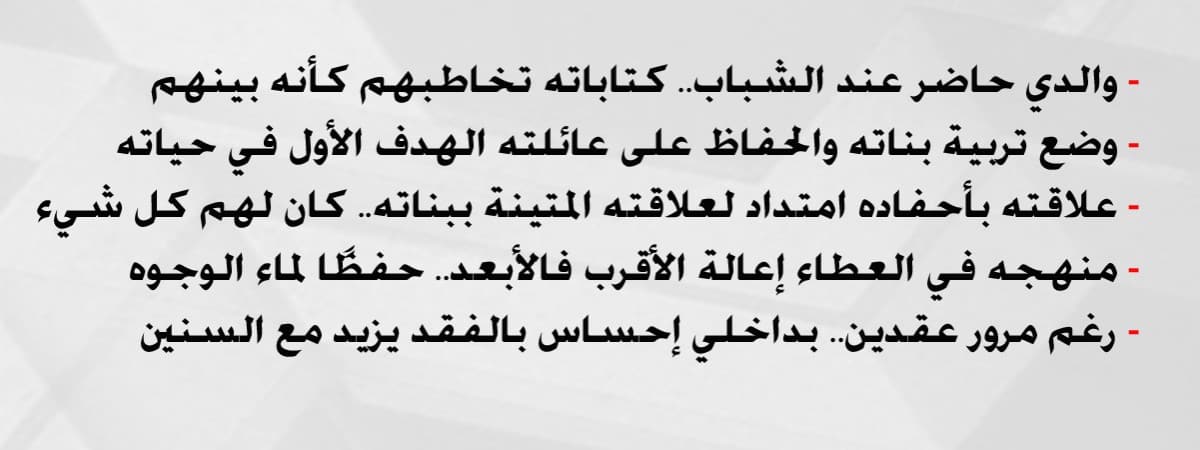

لست وحدي من تستطيع أن ترى، بإمكان أي متابع للتعليقات على وسائل الاتصال، أو أي متابع لليوتيوب لأحاديثه المسموعة والمرئية، أن يعرف إجابة هذا السؤال، كما أنّ الإقبال على المواقع التي تنشر كتبه وحركة بيع هذه الكتب تدلّ على أنه رحمه الله في حاضر الشباب، كتاباته تخاطبهم وكأنه بينهم، ويطرح مشاكلهم وكأنه يحس ويشعر بمعاناتهم.

وقد يقول ظانّ إن جمهوره المقبل عليه من كبار السن! وهذا قول خاطئ، فقد لمست مغايرته للواقع بنفسي خلال سفري وتنقلي بين الشرق والغرب، واحتكاكي بجيل الشباب بحكم تدريسي في الجامعة، تعاقبت عليّ فيه ألوف الطالبات خلال ربع قرن من الزمن، وحضوري مؤتمرات ولقاءات ودراستي في ماليزيا، ممّا كان يدهشني عندما أجد طلاباً وطالبات في العشرينيات يعرفنه ويتمنّون لو أنّهم عاصروه، لو أنّهم لقوه، ويسألونني بلهفة عنه يريدون معرفة كل شاردة وواردة في حياته.

والأكثر دهشة أن السؤال عنه لم يقتصر على شباب العرب بل إنّ شبابًا من غير العرب قابلتهم بنفسي كانوا مجرد أن يسمعوا اسمي (بيان علي الطنطاوي) يسألوني باهتمام بالغ: (سيخ ألي طنطاوي؟؟) وعندما يعرفون أنني ابنته يلزموني ويحبوني لحبّه رحمه الله، مهتمين أكثر ومتأثرين به؛ وكثير منهم اختاروا مواضيع أطروحاتهم لدراستهم العليا الماجستير والدكتوراه عنه، وعمّا جاء في كتبه.

كنت مرة في زيارة لتركيا ودُعيت لإلقاء محاضرة في معهد لتعليم العربية لطالبات تركيات، ومن عادتي ألا أحضّر موضوعًا لجمهور لا أعرفه، وأفضّل أن أختبره وأسأله وأقدم له ما يطلب لتحصل الفائدة؛ فلما دخلت على الفتيات وسألتهنّ عمّ تردن أن أتحدث به؟ قلن بصوت واحد: حدثينا عن والدك!! ومضت ساعتان وأنا أتحدث وهن يستزدن رغم ضعفهن باللغة العربية!

هكذا أرى حضوره رحمه الله، وجزاه خير الخير الجزاء على ما تركه من علم يُنتفع به.

هل تناول أحد الباحثين سيرة الشيخ وعطاءه في رسالة جامعية، أو في كتاب؟

نعم سيرة والدي تُنُوولت في أكثر من موقع وفي أكثر من مجلة وفي أكثر من كتاب، وأنا خصصت لها أحاديث رمضان التي سجلتها لقناة اقرأ قبل ثلاث سنوات، ولي هنا وقفة مهمّة، سيرة الوالد بكل تفاصيلها الدقيقة موجودة في كتابه ذي الأجزاء الثمانية؛ الذكريات، والجميع أخذ نصّه من الكتاب ونشر، أي لم يُضف جديداً،وقد ارتكبت الخطأ نفسه وندمت عليه أشد الندم عندما حذوت حذوهم في أحاديثي المسجّلة، ولو أعدت الكرّة لما سردت حوادث يستطيع الجميع أن يقرأ عنها.

وما الذي يُهمّ القارئ من سرد حوادث؟ حادثة يُتم الوالد بسرده المؤثر، قد تدفع الدموع إلى عيني القارئ، ولكنّه تأثير مؤقّت ويمضي، والوالد لم يكن من ديدنه الكتابة لمجرد الكتابة، وإنّما كان همّه الفائدة المُستخلصة، والعبرة والعظة؛ لذا أجد أنّ الكتابة الحقيقيّة عن سيرة الوالد هي أن نبيّن أثر اليُتم وكيف انعكس على شخصيّته، وكيف كان عاملاً مُهمّاً في تكوين شخصيّته فيما بعد، وما أكسبه من صفات حميدة، وكيف يُمكن أن يكون قدوة تُحلّل تفصيلات حياتها وتكون مثلاً يُحتذى به في أيامنا، أيام اليتامى والأرامل والمعذبين في الأرض.

سيرته تصلح مادّةً تّدرّس لجيل المعاناة؛ وتُعلّمهم أن النجاح والتفوّق والإبداع يخرج من رحم الابتلاء، وأن الحرمان يّعلّم العطاء.

كيف كان الشيخ يجمع بين دوره الأبوي ونشاطه الدعوي؟

لم تكن هذه صعبة في حياة الوالد الذي وضع تربية بناته والحفاظ على بيته وصلته بعائلته الكبيرة والصغيرة الهدف الأوّل في حياته؛ لا يُقدّم عليه أمراً آخر مهما يكن. وكان يكرّر دائماً ناصحاً بأنّه لو كلّ والدين أحسنا تربية أبنائهما، ولو أنّ جهد الدعاة انصرف لداخل بيوتهم لانصلح حال الأمة ولم نحتج لرجال ودعوة ومحضرات ولقاءات.

كان والدي معنا دائماً؛ لا أذكر أنني احتجت إليه ولم أجده، ولا شيء في حياة بناته مهما كان دقيقاً أو خاصاً لا يعرفه؛ لأنّه عوّدنا الصدق والصراحة ولا حياء في الدين، الحرام بيّن والحلال بيّن، والشبهات قابلة للحوار والنقاش.

وماذا عن علاقته بأحفاده؟

علاقته بأحفاده كانت امتداداً لعلاقته المتينة ببناته؛ لم يّغير طريقته ولا مبادئه، وكان لهم كل شيء، ليس مجرد جد أبداً، كان يدخل لبيوت بناته فيكون هو صاحب البيت، أصهاره أولاده، وأحفاده قطع منه، يملأ حياتهم بالتوجيه والإرشاد المرح اللطيف المليء بالمزاح والنكات المُرتجلة سريعة بديهة التي تميّز بها الوالد.

ولا يعني هذا أبداً أنّه كان يسكت عن خطأٍ يُرتكب، تحلّى الوالد بنظرة ثاقبة ودقّة ملاحظة عجيب، تجعله يُدرك الخطأ قبل وقوعه فيوجّه بطريقته المُحبّة، ويتدارك الأمر قبل استفحاله؛ وأثر هذا واضح على الأحفاد إلى الآن؛ فذكرهم له والكتابة عنه والاهتمام بمنهجه يوضّح مكانته عندهم، وأثر علاقته معهم.

نريد أن نتعرف أكثر على الدور الاجتماعي للشيخ؛ مثل علاقته بالجيران.. الصلح بين الناس.. مساعدة غير القادرين.. مساعدة طلبة العلم.

والدي لم يكن الرجل الاجتماعي، لا يحب الاختلاط بالناس إلاّ عند الضرورة، وليس كثير الضيوف والزيارات، لكنّه على علم بأحوال كل من يعرف ومعظم من لا يعرف، وخاصة قرابته وذوي رحمه، غادر دمشق ولم يعد إليها حتى وفاته رحمه الله ولكنّ قلبه كان مزروعاً ومثمراً هناك، تبيّنا بعد موته كم كان يُعيل من ذوي رحمه، ومن وماذا فقدوا بعده؟

كان له منهج في العطاء يوضّحه لكلّ من يأتيه طالباً تبرعاً أو معونة؛ يقول: أنا أُعيل قرابتي الأقرب فالأبعد، ولو أنّ كلّ إنسان فعل مثلي لكفينا الناس وحفظنا لهم ماء وجوههم.

أمّا عن طلبة العلم فحدّث ولا حرج، كان يهتم بالنابغين ويعتني بهم ويشجعهم. والدي كان بارعاً في التشجيع، حتى إنه أوصى بجزء من تركته لطلاب العلم، ونبّه أن يكونوا من مُحبّي العلم وطُلابه بجد الأذكياء المُرتجى منهم نفع للأمّة.

ما أبرز القضايا الدعوية والفكرية التي كانت تشغل بال الشيخ؟

لم يكن والدي داعياً تقليدياً ممّن يعلون المنابر ليقولوا للناس: عبد الله اتقوا الله!! ولم يكن بعيداً عن مشاكل الأمّة والشباب؛ بل كانت قدمه على الأرض يُحسّ بإحساسهم ويعيش واقعهم، لم يكن مثالياً يُخاطبهم من مكان عالٍ لا يستطيعون الوصول إليه. والدي رحمه الله كان كاميرا ذات عدسة فريدة تلتقط صوراً ثلاثيّة الأبعاد، من خلال عمله في القضاء ومتابعته للقضايا والخلافات، وحبّه للمشي؛ فقد كان في غالب الأحيان يمشي على قدميه من بيتنا في سفح قاسيون إلى قصر العدل ذهاباً وإياباً، وكان رياضياً من طراز فريد، وخلال مشيه يلتقط بنظره الثاقب أخطاء تحدث هنا وهناك، ويرى تصرفات، ويسمع خلافات، فيّجنّد قلمه لعرضها وحلّها وتبيين مضارها؛ وأحياناً لا يكتفي بهذا بل يجمع العلماء والفقهاء ويراجعون المسؤولين حتى يزول المنكر وينصلح الحال.

وكان قول الشاعر: معظم النار من مستصغر الشرر هو همّه؛ يعالج الخطأ صغيراً وينبّه عليه قبل أن يستفحل وتستعصي مُعالجته، وهذا ما كان يفعله معنا ومع الأحفاد، ينتبه دائماً إلى الخطأ مهما صغر ويتحدث معنا حتى يزول: الخطأ الحقيقي وليس كل صغيرة وكبيرة، خاصة ما يتعلّق بصحّة العقيدة أو بالسلوك المُنافي للشريعة.

كيف كان الشيخ يقضي يومه؟

والدي كان مُنظّما في مواعيد نومه وصحوه وأكله،كلّها تخضع لضبط لا يُقبل الإخلال به، ويحرص على عدد من الساعات لنومه إذا لم تتحقّق لسبب أو لآخر ينزعج ويسوء يومه، أتذكّره في طفولتي كيف كان يصحو فيأكل إفطاره المعهود الذي لا يتغيّر (نصف رغيف مع زيت وزعتر وفنجانين من الشاي) ثم يذهب إلى المحكمة يقضي فيما يصله لا يؤجّل دعوى ولا يُعطّل مُدعياً، يبقى هناك إلى قرب الظهر ثم يمر على المسجد الأموي كما أظن يُصلّي ويتابع أعماله التطوعيّة مع الجمعيّات وخلافه، وغالباً يعود إلينا مع العصر أو قبله، ولا يخرج بعدها، يجلس معنا، يزورنا أقاربنا، يقرأ وهو بيننا، يكتب حال ترد الفكرة في خاطره، كانت له مواعيد أسبوعيّة محدّدة ومنتظمة لبعض الشباب المُلازم له يأتون إليه مرة أو مرتين في الأسبوع، قد يخطر بباله فجأة أن يرتجل رحلة معنا تكون أحياناً تسلّقاً لجبل قاسيون، وأحياناً مشياً عبر الحقول إلى الربوة، وأحياناً بدون تخطيط مُسبق يأخذنا إلى بيروت.

كم كانت تلك الأيام ممتعة وجميلة لنا الأطفال خاصة مفاجآت الوالد التي لا تنتهي، تسر وتمتع وتجمع القلوب وتُشعر الأطفال بالحب والحنان والألفة والتضامن والترابط، كان الوالد أباً مربيّاً فاضلاً، وكان صديقاً صدوقاً، وكان ذا قلب يسعنا بأخطائنا وحماقاتنا، يُقدّر حاجة طفولتنا فيلبّيها، ويعرف مسؤوليته فيؤديها على أكمل وجه بأفضل طريقة، هذه ذكريات الطفولة.

وكبرتُ وأخواتي، وتزوّجنا، وأنجبنا وزوّجنا بناتنا وأبناءنا،ورُزقنا بأحفاد، وبقينا البنات المُدلّلات الصغيرات في عين الوالد، كان يُعطيني المال وأنا أستاذة في الجامعة، وكنت أتمنّع وأرفض خجلاً فيزعل. وكان من عادة والدي كتابة رسائل لبناته وأحفاده على قصاصات من الأوراق وأحياناً على ظروف مستعملة، على أي شيء يجده يصلح للكتابة، يكتب رسائل حب ونحن معه بالبيت نفسه، يكتب لنا حاجته، يكتب لنذكره ببعض الأمور. ذات مرة بعد إصراري على رفض النقود منه، وكان عندي، صحوت لأذهب لدوامي في الجامعة وهو نائم، فوجدت ورقة لازلت أحتفظ بها مكتوبًا فيها: إذا لم تأخذيها سأغادر ولن أعود لزيارتك ثانية! كان سخيّاً علينا وأولادنا مادياً ومعنوياً كالنبع الذي لا ينضب، كالنهر المُتدفّق، بفيض حباً وعطاءً رحمه الله وعوّضه أعلى الجنان.

اللحظات الأخيرة في حياة الوالد الكريم.. كيف كانت؟ وكيف مرَّت عليكم؟

من أصعب الأمور عليّ الحديث عن والدي، لأنني أفتقده رغم مرور عقدين من الزمن على فراقه، إنّه في قلبي ووجداني، وفي كلّ لحظة من لحظات حياتي له بداخلي إحساس بالفقد يزيد مع السنين، فكيف عندما تطلبون أن أحدثكم عن آخر أيّامه؟!

والدي كان رياضياً ذا جسد قوّي، لا يُعاني من أمراض ولا يشكو من شيء إلا مشكلة كليتيه والحصى الذي كان يتشكل فيهما، وقد عافاه الله منها بعد سلسلة عمليات جراحية في دمشق، كان أكله صحيّاً، وفجأة في يوم كان عندي جاءته نوبة القلب الأولى وكانت صدمة ورعباً لا أنسى تفاصيلها ولون وجهه وضيق نفسه، وسرعتنا في الذهاب إلى المستشفى، وخرج بسلام والحمد لله لكن تعاقبت عليه النوبات، وآخرها اضطر الأطباء لوضعه على جهاز التنفس.

ولن أنسى ما حييت معاناته مع هذا الجهاز الذي يُكمّمه، ومن قوته رحمه الله كان ينزعه ولا يستطيع الممرضون والممرضات منعه، فاضطروا لتثبيته على السرير، وكم كنت أتألم وأنا أقرأ في عيونه الشكوى، ولكن لو نُزع الجهاز كان سيموت فوراً كما قال الأطباء. كنت ملازمة له في المستشفى لأيام طويلة، حتى حان الأجل، وقبل وفاته بساعات كان ينظر لي ولأختي وابنتي ونحن حول سريره ويحاول قول شيء، أنا لم أستطع فهمه للحالة التي كنت فيها من الألم والبكاء، فتتبعت أختي “أمان” نظراته وسألته: أتريد أن توصينا ببيان؟ فهز رأسه بشدّة ووهمهم من خلال الجهاز بأن نعم..

رحمك الله يا أبي؛ يا من كنت لي كل شيء في الحياة، يا أيّها الأب نادر المثال، غمرتني بكرمك وعطفك ورعايتك، وكنت لي السند في أوقات العسرة والابتلاءات، وكنت لبناتي الأب الرؤوف المحب، لا أملك إلا الدعاء لك بأن يجزيك الله أضعافاً مضاعفة، وأن يرفع درجتك ويبارك حسناتك.