إن الطابع المعماري أو ما يسمى بالطراز أو النسق المعماري – خاصة فيما يتعلق بـ العمارة الإسلامية – ، ما هو إلا نتيجة طبيعية لعدة عوامل مشتركة ومتفاعلة مع بعضها، مصهورة في بوتقة الانتفاع الكامل للمبنى، وأساليب البناء ومواد الإنشاء، وطبيعة الأقاليم أو المنطقة ثم التقاليد والعادات، هذا بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والروحية ومستوى الثروة المحلية.

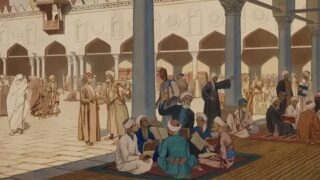

إن العالم العربي يزخر حقًّا بثروات من العلوم والثقافة والآداب والتراث الإنشائي والطابع المعماري، كما يزخر أيضاً بكنوز وثروات مادية ظاهرة وباطنة، وإن مفاتن الشرق لا تحصى ولا تُعَدّ. ولو أخذنا – مثلاً – اللغة العربية بلهجاتها المتعددة الحديثة، واللغة الكلاسيكية بقواعدها وشعرها وأدبها ونثرها ومرادفاتها فسوف تدهشنا هذه الناحية وحدها لما يمتاز به العرب والعالم العربي من ثروات أدبية وفنية .

من الحقائق الثابتة أن العمارة كانت دائماً في العصور الماضية هي الصورة الصادقة والتعبير الدقيق لحضارة الإنسان وتطوره. وسارت معها العمارة في تطور هادئ رزين لا يفارقها طابعها المميز. وكانت العمارة دائمًا تتميز بصفتين متلازمتين لا يمكن فصلهما، فإلى جانب الوجود المادي المستمد من مواد البناء وطرق الإنشاء، هناك المحتوى الحسي المبني من صفات فنية، وهي الغرض والوظيفة بأسلوب خاص وتعبير معين.

ما هي العمارة وما هو الفن ؟

في أي مرحلة من مراحل العصور المختلفة التي مرت على العالم سواء في الشرق أو الغرب، سواء قبل التاريخ أو بعده، فنجد أنه لا يمكن الفصل بين الفن والعمارة، وإذ ما تحدث المؤرخون عن العمارة فيصفونها بأنها عمل إنشائي تكويني، نجد أنهم يطرقون باب الفن فيها، ويتحسسون مواضعه، ويحددون مكانه ومكانته، ويبرزون صور الفنان المختلفة فيها، ويطغون بذلك على العمارة، حتى رأينا أنهم في الماضي وصفوا العمارة بأنها فن، وأطلق عليها قدماء اليونان (أم الفنون)، وكان اليونان على حق في هذا التعريف؛ لأن العمارة كانت في تلك العصور لا تختلف عن النحت أو الرسم، وكان الفن هو المتغلب عليها وأخرجها عن الغرض من كيانها.

ولقد مرت على العمارة عصور وأجيال كثيرة وهى وقف على الحجر والصخر، وعلى المواد التي وجدها الإنسان حوله من الطبيعة، وعرف الإنسان كيف يستغل تلك المواد استغلالاً صحيحاً، فظهرت العقود والقباب والقبوات، وكلها نشأت على أساس علمي إنشائي صحيح، لا على أساس فني. ثم وجَّه الإنسان همه إلى إخفاء تلك الأحجار الصلبة تحت رداء من الزخارف والحليات والكرانيش بطبقات من البياض، فخرجت العمارة من يد المعماري إلى يد الفنان النحات مثل: (مايكل أنجلو – رفائيل – برنينى – سانجالو.. وغيرهم)، وأخرجت معاولهم تحفاً فنية، ولكنها ليست بمبانٍ سكنية بقدر ما هي نماذج كقطع الأثاث والزينة.. ينظر إليها الإنسان ويعجب من صنعها كحلية، ويتعجب من كونها بنيت للسكن.

ولما أخرج اليونان العمارة من مثلث الفنون (النحت – التصوير – العمارة)، وسَمُّوا العمارة بأنها أم الفنون؛ ذلك لأنهم لمسوا بأنفسهم أن العمارة هي التي تكتب تاريخ الفن وتحدد طابعه؛ لأن التصوير والرسم والنحت رهن بوحي الفنان، أما العمارة فهي التي تسخر وحي الفنان المعماري لبناء مطالب الشعب الذي عاصرها، وبذلك جمعت العمارة بين ثقافة العصر وعلومه، واحتياجاته ومطالبه وبين وحي المهندس المعماري وطبعها بطابع الجمال، فجمعت العمارة تحت سيطرتها مجموعة من نواحي الفن المكملة كالنقش والحفر والزخرفة والألوان والإضاءة والأثاث إلى غير ذلك من الفنون الأخرى.

يكاد يكون من المتعذر القول بأن هناك في العمارة الإسلامية والفن الإسلامي اتجاهاً عربيًّا أو فارسيًّا أو تركيًّا أو هنديًّا موحداً؛ لأن إرادة الحاكم في تلك العصور الإسلامية كانت تلعب دورًا أساسيًّا.

ماهي العوامل المؤثرة على العمارة والفنون الإسلامية ؟

– فتوحات الإسلام في بلاد متحضرة شرقًا وغربًا واتساع نطاق الإمبراطورية الإسلامية من الهند إلى الأندلس .

– البواعث الدينية والنظم السياسية والاجتماعية والتشريعية التي أوجدها الإسلام، ومفهوم كل شعب منها .

– فنون الأمم العربية التي استوطنت أطراف الجزيرة ومجاورتها للأمم المتمدينة، وتأثير فنون هذه الأمم على فنون العمارة .

– ظهور الطراز المعماري الأول في سوريا، حيث أقام الأمويون دولتهم، فتأثرت عمارته بعمارة الفن البيزنطي.

– ما نقله أحمد بن طولون من أساليب العمارة إلى مصر عند تأسيس الدولة الطولونية.

– الاقتباس من فنون الأمم التي أصبحت تحت حكم العرب مع صبغها بالروح الإسلامية وبقاء صبغها محليًّا، واستخدام الصناع من مختلف البلاد وتأثير مهارتهم على الفنون الإسلامية.

– انتشار الوعي الثقافي العربي عبر العالم بأسره بسرعة مذهلة أثارت الدهشة.

– تعدد مواد البناء وأنواعها في مختلف الأقاليم .

– اختلاف الطقس والمناخ، بحيث يكون معتدلا على سواحل البحر الأبيض، غزير الأمطار في الشتاء، شديد الحرارة ومشمسًا، ويكون هناك أمطار نادرة في معظم أنحاء البلدان العربية، أمطار غزيرة وثلج في الأندلس، وبعض المناطق الجبلية .

– الامتزاج بين الثقافة الإسلامية والعقائد المحلية في بلاد فارس .

هيام السيد تنزيل PDF