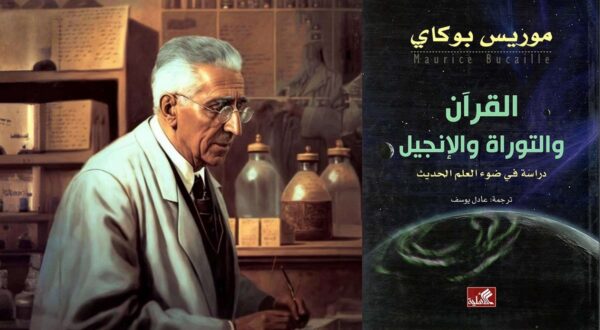

في العام 1898 اكُتشفت مومياء “مرنبتاح”، في وادي الملوك بالأقصر، وهو ابن الملك رمسيس الثاني، وأثبتت الدراسات التي أجراها البروفيسور “موريس بوكاي”[1] على المومياء في العام 1976 أنه الفرعون الذي أغرقه الله-سبحانه وتعالى- إذ كشفت التحليلات أنه مات عرقا، لوجود ترسبات ملحية في جثته، لتبدأ قصة جديدة بين “بوكاي[2] والقرآن ومنهج ومدرسة عرفت بـ “البوكالية” Bucailleism لدراسة القرآن تتخذ من العلم حكما على صحة النص الديني في الكتب المقدسة وفي مقدمتها القرآن الكريم.

يقدم كتاب “موريس بوكاي: والقرآن الكريم: نحو قراءة توفيقية بين النص والمعطى العلمي” للدكتور “محمود كيشانة”، والصادر عن المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية، دراسة حول منهجية “بوكاي” في النظر للقرآن الكريم من خلال منظور العلم الحديث، وكيف أن الرجل سجل شهادات ذات قيمة علمية حول أن الإشارات العلمية التي تحدث عنها القرآن الكريم، كانت صحيحة علمية، ولم توجد حقيقة علمية واحدة تحدث عنها القرآن، وجاءت مخالفة للعلم الحديث، الكتاب صدر 2023م، ضمن سلسلة “القرآن في الدراسات الغربية”، ويقع في 442 صفحة.

قوة النص القرآني

دراسة “موريس بوكاي” للقرآن الكريم جادة، فقد تعاملت مع القرآن بمنهجية مختلفة عن المنهجية الاستشراقية المعادية، فدراسته من منظور علمي تاريخي مقارن، فقد أحدث كتاب “التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث” الصادر عام 1976 دويا كبيرا في الحقل الثقافي والاستشراقي، باعتباره تبنى منهجية تخالف المنهجيات الاستشرقية، فقد تبنى منهجية علمية وموضوعية ومتوافقة مع معطيات العلم الحديث، ومن خلال منهج مقارن مع الكتب الدينية الأخرى خاصة التوراة والإنجيل.

اتخذ “بوكاي” من العلم حكما على صحة النص، فقد كان يقوم بتحليل النص الديني مستخلصا النتائج، ثم يضعها في ميزان العلم، ثم يبحث مدى توافق النص مع العلم، ومن تلك القضايا: الطوفان، خلق العالم، خلق الإنسان، عالم النبات والحيوان، وبعض القضايا التاريخية، ليخلص أن الكثير من الروايات التوارتية لا تتوافق مع المعارف العلمية الحديثة، وهو ما قاده إلى البحث عن مصدرية القرآن .

اعترف “بوكاي” في هذا الكتاب بقوة النص القرآني، وقال:” لقد قمت أولاً بدراسة القرآن الكريم، وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعيّة تامّة، باحثًا عن درجة اتّفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث، وكنت أعرف -قبل هذه الدراسة وعن طريق الترجمات- أنّ القرآن يذكر أنواعًا كثيرةً من الظواهر الطبيعيّة، ولكن معرفتي كانت وجيزة، وبفضل الدّراسة الواعية للنصّ العربيّ استطعتُ أن أحقّق قائمة، أدركت بعد الانتهاء منها أنّ القرآن لا يحتوي على أيَّة مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث“.

تثبت دراسة “بوكاي” أن القرآن لا يوجد فيه أي خطأ علمي، لكن الرجل لم يتوقف عند تلك النتيجة والحقيقة، ولكن انطلق منها للتساؤل: كيف يستطيع إنسان في القرن السابع الميلادي أن يكتب حقائق لا تنتمي إلى عصره؟ وكان هذا التساؤل مدخله لتأكيد أن مصدرية القرآن ليست بشرية.

المنهجية العلمية

كان منهج “بوكاي” يعرف للدين هيبته وللعلم أمانته، فكان منهجا متميزا ، قدم فيه قراءة علمية ومعرفية بعيدة عن أية معطيات أيديولوجية أو تعصب ديني أو مذهبي، وربما هذا ما قاده إلى إدراك الاتساق في النص القرآني مع الحقائق العلمية والتاريخية، فانطلقت القراءة من الضمير، وحملت مضمونا علميا ثقافيا.

اعترف “بوكاي” أن القرآن كان منطلقه الأول، فقام بقراءة متأنية، غايتها الوصول إلى الحقيقة، فكان يستخلص المعنى من الآية الكريمة، ثم يقارنه بالمعطيات العلمية والتاريخية، ثم يُدلي برأيه، وهو الرأي الذي كان دوما في صالح القرآن الكريم، كانت قراءته غير مستعجلة وغير متسرعة في إصدار الأحكام أو إظهار النتائج، لذلك كثرت النصوص التي يسوقها في موضوع واحد، وكان يطرح القضية من أبعاد متعددة، ولا يصدر الحكم إلا بعد استيفاء حيثياته، وكانت قراءته ذات نزعة نقدية، فكان يدرس بُعد الكتب الدينية أو قربها من الحقيقية العلمية.

ويحسب لـ”بوكاي” أنه ألزم نفسه بدرسة القرآن بلغته الأصلية، لذلك تعلم اللغة العربية، وكان يرى أن ذلك يجنبه الوقوع في الأخطاء، وكان من النتائج التي توصل إليها، هي رفضه للقول بأن القرآن الكريم مجموعة من الأساطير، فرفض ما يسمى “أسطرة القرآن”، ومع ذلك كان يدرك أن اللغة العربية، وحدها، غير كافية للكشف عن الحقائق العلمية في القرآن الكريم، فقد كان ينظر للقرآن على أنه كتاب يقدم الأنظمة التي تحكم الكون، وأن الإشارات الموجودة فيه غايتها استنهاض التفكير للنظر في هذا الكون.

والحقيقة أن “بوكاي” لم ينظر للقرآن ككتاب علمي، أو كتاب يحوي قوانين علمية، وإنما كان يبحث فيه عن أفكار وإشارات للظواهر الطبيعية، التي كان هدفها إظهار القدرة الإلهية المطلقة، وهذه الإشارات تتبدى أمام أنظار الناس في جميع الأزمان، لذلك كانت تعتريه الدهشة من حديث القرآن عن قضية خلق الإنسان، والتوافق بينها وبين العلم الحديث، وكان الرجل أمينا إذ أكد أنه لا يمكن إخضاع كل إشارات القرآن الكريم إلى العلم الحديث، ليس لأنها منافية للعلم، بل لإيمانه بأنها فوق مستوى العلم، ومن ثم لا يسع العلم إلا الإذعان والخضوع لها، وكان يرى أن العلم “لا يفسّر المعجزات؛ إذ إنّها من حيث المبدأ تخرج عن تفسيره”.

وبحسب الكتاب، فإن من أقوى النقاط المنهجية عند “بوكاي” أنه لم يكن ينظر إلى القرآن على أنه كتاب مماثل للكتاب المقدس، كما أن مصدريهما لم يكونا في نظره متماثلين، فرأى “بوكاي” أن الكتاب المقدس، كتاب تجاور فيه بجانب النص الأصلي، روايات متعددة وغير صحيحة، ومعتقدات يتعلق بعضها بالعصر الذي كتب فيه، وبعضها لا يعدو أن يكون أساطير وأباطيل، في حين لم يحدث ذلك في القرآن.

وربما هذا ما عرضه لنقد من المتعصبين، أما هو فانتقد المواقف الغربية المتعصبة ضد القرآن، وأزاح جزءا من الظلم الذي تعرض له القرآن في القراءة الغربية، فكان ينتقد الصورة السلبية المرسومة للإسلام في الغرب، وقام بتصحيح بعض الترجمات الغربية التي أساءت للقرآن الكريم، وانتقد الشروح الخاطئة للنص القرآني، وكان من نتيجة ذلك أن أظهر الوجه المشرق للقرآن الكريم.

لكن الكتاب يأخذ على “بوكاي” تهافت منهجه عند النظر للحديث النبوي خاصة في مجال الطب والمعالجة، فقد حملت بعض تعليقاته نوعا من الانتقاص للحديث النبوي، ولم يدرك أن الحديث النبوي هو المصدر الثاني للتشريع، فجاء موقفه من الحديث مغايرا لموقفه مع القرآن الكريم، ومع هذا فالكتاب زاخر باجتهادات “بوكاي” في سرد الحقائق العلمية وعلاقتها بالقرآن الكريم، ليخلص أن القرآن يحوي إعجازا علميا لا مثيل له.

[1] موريس بوكاي Maurice Bucaille مستشرق فرنسي، ولد عام 1920، وكان من أشهر أطباء فرنسا، ثم تحول من الطب إلى دراسة الأديان ومقارنتها، ودراسة الحضارة المصرية القديمة، ومع العام 1975 سمحت له السلطات المصرية بدراسة مومياء “مرنبتاح”، وتوفي في 17 فبراير 1998.

[2] بحسب الدكتور محمد الشرقاوي، المتخصص في الفسلفة بجامعة القاهرة، وممن درسوا منهج “بوكاي”، فإن موريس بوكاي لم يعلن إسلامه، فلم يذكر الرجل مطلقا أنه أسلم، وأنه كان يفصل بين عقيدته وبين دراسته للأديان، وأنه في الغالب مات على كاثوليكيته.