الأسرة المعاصرة تعيش مآزق تهدد دورها ووجودها، فتسارع إيقاع الحياة، وتنوع ضغوطها، وتراجع منظومات القيم المانحة للطمأنينة، وتغلل الروح المادية في تفاصيل الحياة، وتراجع سلطة الأبوين في التربية والتوجيه، سببها تورط الأسرة مع القيم الاستهلاكية الرأسمالية القائمة على الربحية والإستهلاك المفرط والفردانية في جدران البيوت وحنايا النفوس.

الشره الاستهلاكي

المتأمل في تفاصيل الحياة يلحظ حالة تشبع الأسرة بالقيم الاستهلاكية الرأسمالية التي ترسخ الفردية، وتخاطب غرائز الفرد، وتدعوه للانفاق والاستهلاك، ففي مراكز التسوق الكبرى، كما سيلحظ الاكتظاظ بالسلع، التي قد تفوق الأربعين ألف صنف، وكلها تسعى للاستحواذ على اهتمام المتسوق وإجباره على الشراء حتى لو لم يكن يحتاج إلى تلك السلعة.

مراكز التسوق الكبيرة، و”الهايبر ماركت” هي أحد إبداعات الرأسمالية للإغواء بالشراء، وكما يقولون أن الاستهلاك في الرأسمالية هو الملك، وأن إغواء الناس بالاستهلاك أمر إيجابي، لأنه يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتراكم رؤوس الأموال في جانب معين، ومن ثم يدفع الثراء إلى الابتكار وتطوير الذات لتحقيق مراحل متقدمة من ثراء جديد.

والحقيقة أن الرأسمالية لا تقتصر على الأشياء المادية من سلع وخدمات، وإنما تقف وراء من منظومة القيم الاستهلاكية تحرض على الفردانية، وأن متعة الحياة لا تتحقق إلا بالاستهلاك، والانغماس في الملذات، لتصبح الرأسمالية وجهة نظر في الحياة، وليست نظاما اقتصاديا يشجع الملكة الخاصة ويحجم دور الدولة في الاقتصاد.

المجتمعات والنزعة الاستهلاكية

وأهم قيمة رسختها الرأسمالية في الكثير من المجتمعات المعاصرة هي النزعة الاستهلاكية، لتُوصف العلاقة بين الرأسمالية والاستهلاك، بشخص يركب درجة إذا توقف عن تحريك قدميه لدفع الدراجة للحركة، فإنه سيسقط حتما على الأرض، ولذا فالاستهلاك هو المحرك الرئيسي للرأسمالية كنظام اقتصادي، والذي تسلل ليكون نهجا وسلوكا وقيمة، فالحياة تعني الاستهلاك من أجل الاستهلاك، لأن ذلك هو ما يحقق معنى الحياة، والطمأنينة لا تأتي إلا من الأرباح، والسعادة تنشأ من الاستهلاك المفرط، وقيمة الإنسان يُنظر إليها من خلال استهلاكه والعلامات التجارية التي تحملها ملابسه ومستلزماته الشخصية.

هذا التطور في المجال العام كان له تأثيره المباشر على الأسرة أفرادا وعلاقات، فتعاظم الاستهلاك وتحوله إلى مُحقق وحيد للسعادة، دفع الأبوين إلى مضاعفة أوقات عملهم، فخرج الأب والأم إلى سوق العمل، وتُرك الأطفال لدور الرعاية لتقوم بمهمة الأسرة، وأنشأ هذا التحول عقدة ذنب عند الأبوين، وكان علاجها هو إعطاء جرعات استهلاكية زائدة لأولادهم، ومنحهم جولات إضافية في مراكز التسوق، يشترون فيها ما يريدون وما لا يريدون، وما يشتهون وما تقع عليه أعينهم، وبات رضا الأبناء لا يتحقق إلا بهذا الاستهلاك المفرط، تلك الدائرة المفرغة، ومن ثم تحولت الرأسمالية إلى اخترق معرفي عميق في وجدان الأفراد وبنية الأسرة، وصارت الأسرة بيئة تشجع على الاستهلاك.

أنتجت هذه الروح الاستهلاكية داخل الأسرة الكثير من الصراعات، فالاستهلاك لم يعد لاشباع الحاجات، ولكن عملا تتحقق من خلال ذات وهوية الفرد؛ بل ونرجسيته وتفاخره.

وقد أدركت شركات الانتاج الكبرى هذا التحول، ورأت أن الإعلان سيحول أفراد الأسرة إلى مستلهكين دائمين، لذا باتت الأسرة مستهدفهة بالاعلانات، وصار الآباء أحد الأدوات التي تصوغ شخصية الأبناء على القيم الاستهلاكية، فتولدت النزعة الاستهلاكية المادية عند الأطفال الصغار، تشير دراسات أن الأطفال يشاهدون أكثر من (40) ألف إعلان تجاري على التلفزيون وحده سنويا، وفي الولايات المتحدة-مثلا- يوجد (46) ألف مركز للتسوق، وأن الرغبة المحمومة في الشراء والاستهلاك تدفع مليون ونصف المليون أسرة كل عام لأن تعلن إفلاسها، بسبب لجوئها للاقتراض عبر باقات الائتمان، التي تغري بالانفاق والاقتراض.

تشير الأرقام أن الأطفال ومن في مرحلة المراهقة ينفقون ما يقرب من 200 مليار دولار سنويًا، وتنفق شركات الاعلان أكثر من 17 مليار دولار سنويًا للتسويق لهم، وأن تسويق الطعام للأطفال هو أحد أهم مجالات التسويق للأطفال، لذا توجد علاقة وثيقة مع زيادة معدلات السمنة لدى الأطفال، فزادت الأطفال الذين يعانون السمنة بنسبة 18% في الفئة العمرية من 6 إلى 11 عاما، وتقول الجمعية الأمريكية لطب الأطفال:”لقد وجدت الأبحاث ارتباطات قوية بين الزيادات في الإعلانات عن الأطعمة غير المغذية ومعدلات السمنة لدى الأطفال” وأن ثلاثة من كل أربعة أطعمة يتم الإعلان عنها للأطفال تقع ضمن فئة “غير صحية”، فـ 34% منها للحلوى والوجبات الخفيفة، و28% للحبوب السكرية، و10% للوجبات السريعة، ولا شيء مخصص للفواكه والخضروات.

في السابق كان المسوقون يسعون لاقناع الأمهات بأهمية السلع لأبنائها، لتتولى الأم القيام بمهمة الشراء، لكن في اللحظة الراهنة أصبح المسوقون يقيمون علاقة مباشرة مع الطفل دون المرور بوالديه، والطفل هم من يضغط على والديه للشراء، فدُمج الأطفال سريعا في السوق الاستهلاكية، وشكل الاستهلاك لهم عمل جذب ومتعة ورضا عن الحياة، فتكدست الخزائن بالملابس التي لم تُستعمل، والألعاب لم تُستخدم، وبات رضا الأبناء وسعادتهم يتحصل من خلال التسوق والشراء.

هذه النزعة الاستهلاكية أوجدت أبناء قليلي الصبر والتحمل، ضعيفي الإرادة، لا يهتمون بالروابط العائلية أو تحصيل عطف الوالدين، أبناء أنانيون لا ينظرون إلا لذواتهم وأنفسهم فقط، وأقنعتهم أن الغضب والعنف والتظاهر بالتعاسة والاكتئاب هم السبل الوحيدة للانغماس في الاستهلاك، وأصبحت قدوتهم غير نابعة من نماذج أخلاقية ودينية وعلمية، ولكن قدوتهم تتأتي من الأسواق الاستهلاكية والماركات العالمية.

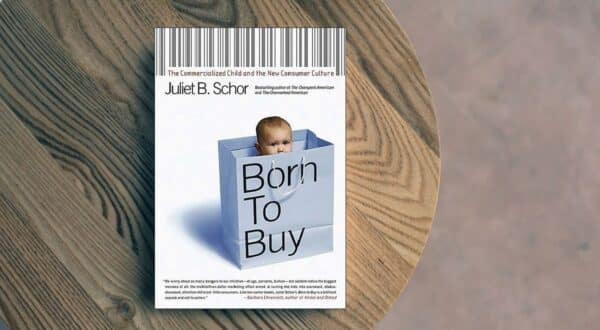

منذ عقدين أصدرت عالمة الاجتماع الأمريكية “جولييت شور Juliet B. Schor كتابها “خُلق ليشتري” تحدثت فيه بإسهاب عن سياسة الاعلان التي تستهدف الأطفال، وتغريهم بالاستهلاك المفرط، على اعتبار أن الكثير من مفاتيح الشراء في الأسرة تكمن في تأثيرهم وضغطهم على والديهم، وكيف أن كثافة الإعلان أقنعت الأطفال أن السعادة في الاستهلاك، وأقنعت الآباء أن الملجأ الوحيد للهروب من إلحاح الأبناء هو منحهم ما يريدون، ولهذا تم هندسة الكثير من الاعلانات لتتوجه مباشرة إلى الطفل وتخاطب حاجاته وغرائزه، بل وتفتح ذهنه على اهتمام وحاجات مستويات عمرية تفوقه، فتضاءلت الطفولة لصالح المراهقة، وتضاءل الإدخار، وتزايدت الديون، وصرف الأطفال وقتهم وجهدهم من اللعب والتواصل مع أقرانهم، إلى إلتهام الطعام المشبع بالدهون والسكريات الضارة.

وتشير دراسات نفسية أن الأطفال المتأثرين بثقافة الاستهلاك هم الأسوأ من الناحية النفسية والاجتماعية، فالانخراط في تلك الثقافة الاستهلاكية يلعب دورا في تزايد القلق والاكتئاب وتدنى احترام الذات والآخرين وعدم الرضا عن الحياة، وكثرة الشكوى، وهؤلاء الأطفال المتسوقون، باتوا يتحتضنون القيم المادية احتضانا كاملا، وهنا تنشأ مشكلتهم مع الآباء، إذ تتحول علاقتهم مع الآباء من الاحترام والتبجيل والقبول بدورهم الاجتماعي والإنساني في التنشئة والتوجيه والرعاية، إلى حافظة نقود تلبي الطلبات في حال الخضوع، أو إلى أعداء في حال رفض الآباء أو عدم قدرتهم على تلبية طلبات الأبناء، وهو ما يعني أن المادية والنفعية هي المتحكم في العلاقة الأسرية.

بعيدا عن الاستهلاكية

للأسرة دور كبير في مقاومة القيم الراسمالية ذات النزعة الاستهلاكية، ولعل من سبل تحقيق ذلك هو التنشئة القادرة على التغلب على تلك الروح الاستهلاكية، بأن يتوقف الأبوان عن الاعتقاد أن دورهما هو توفير الطعام والنفقات لأسرتهم، لأن هذا جزء من دورهم، لكن الدور الأساسي هو التربية، التي لا تتحقق إلا من خلال التنشئة على القيم والأخلاق، ولعل من أهمها أن يسمع الأبناء كلمة “لا” عندما يطلبون أشياء لا يحتاجون إليها، وأن يكون الأبوان قدوة في مقاومة الشره الاستهلاكي، وان يتعلم الأبناء حسن مجاورة النعم، بالامتنان والشكر للخالق سبحانه وتعالى، والاعتراف بفضله وتفضيله، وأن ذلك يتوجب الشكر، ومن مقدمات الشكر الابتعاد عن الإسراف.

وعلى الأبوان تعليم أبنائهم أن يتولوا بأنفسهم تحقيق أحلامهم، وأن ما يريدونه لا يتحقق في الحال، فإذا أراد الأبن-مثلا- أن يشتري شيئا ما، يعلمه الأبوان قيمة الادخار، وأن الزمن جزء من الوصول لهدفه وغايته، بشرط المواظبة على الفعل الناجز والصحيح، وبذلك يغرس فيه قيمة الصبر أمام شهوة النفس، وأن يتعامل معها بخطة واقعية لتحقيقها.

الأمر الآخر أن يتعلم الأبناء قيمة القناعة، لأنها هو نوع من الوقاية والحماية النفسية ضد الأحقاد والحسد والجريمة، كما أنها من مسببات الرضا والسعادة، فإذا غُرست تلك القيمة في نفس الطفل، فسيقاوم ضغوط الإعلانات التي تغويه بالشراء والتسوق، وسيكبح تطلعات نفسه، وسيقتنع أن قيمته بما في قلبه ونفسه الممتلئة، وليس بما في يده، وكما يقول سقراط :”القناعة هي المصدر الحقيقي لأكبر لذة”، لأن ” الحضارة الاستهلاكية هي أسوأ وأقبح من الوحشية والهمجية” كما كتب “علي شريعتي” في كتابه “النباهة والاستحمار.