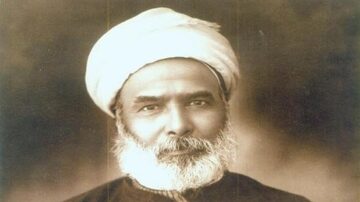

كان لحركة الإصلاح التي قام بها السَّيد جمال الدِّين الأفغانيِّ في العالم الإسلامي، شرقا وغربا، أثرها البالغ في حياة وفكر الإمام محمَّد عبده، والذي لم يكن – بحسب البعض – إلَّا أثرًا من آثار الأفغاني، حيث لم ينفذ إلى لُباب المعارف إلَّا بتوجيهه، ولم يتذوَّق روح حكمتها إلا بنفحاته، فلا عجب أن يكون بما أُتيح له من رفقته، وما تأتَّى له من تَشَرُّب أفكاره وهضْمِها، والتَّصرُّف فيها تصرُّف الإيضاح والضَّبط والتَّركيب والتَّحرير – صورةً منه، تَشرَّب روحَه، وتنفَّس حكمتَه، وأسَّس مباني عمله على القواعد التي وضعها الجمالُ بيده.

والواقع أنَّ الفكر الإصلاحيَّ، والحضاريِّ بصفة خاصّة – وإنْ تأسَّس على سؤال مركزي هو: لماذا تأخَّر المسلمون وتقدَّم غيرهم؟؛ تعبيرًا عن الوعي بالتخلُّف وضرورة الانفتاح على الآخر- فإنَّ الإمام محمَّد عبده كان من أكثر المجدِّدين إلحاحا على ضرورة الأخذ بالأسباب واستيعاب الدُّروس والعِبَر والمقاصد التي يمكن استنباطها من الشريعة والسُّنَن الإلهية؛ للخروج من مأزق التَّردِّي والتخلُّف الذي يعيشه المسلمون في الأزمنة الأخيرة.

يقول الإمام في محاضرته التي ألقاها بالجزائر، والتي تناول فيها تفسير سورة “العصر” : “العصْرُ هو الزَّمان الذي تقع فيه حركاتُ النَّاس وأعمالُهم؛ كما قال ابن عباس رضي اللَّه عنه. ويتوهَّمُ النَّاسُ أنَّ الوقت مذمومٌ، فأقسم اللَّه به لِيُنَبِّهكَ أنَّ الزَّمان في نفسِه ليس مما يُذَمُّ ويُسَبُّ،وأنَّ أعمال الإنسان هي مصدرُ شقائه؛ لا الزَّمان ولا المكان”.

وكان من نتيجة ذلك، أن انتقد الإمام محمَّد عبده كتب التَّفسير السَّابقة على تفسير المنار؛ والتي تنقسم في رأيه إلى قسمين رئيسين :

أحدهما : جافٌ مُبعدٌ عن اللَّه وكتابه؛ وهو ما يُقصَدُ به حَلُّ الألفاظ، وإعْرَابُ الجُمَل، وبيانُ ما ترْمي إليه تلك العباراتُ والإشاراتُ من النُّكت الفنيَّة.

وثانيهما : ذهابُ المفسِّر إلى فهم المراد من القول، وحكمة التَّشريع في العقائد والأحْكام على الوجه الذي يجْذب إليه الأرواح، ويسوقُها إلى العمل والهداية المودَعة في الكلام؛ ليتحقَّق فيه معْنى قوله تعالى: (وَهُدًى وَرَحْمَةً).[الأنعام: 157] وهذا هو الغرض الأوّل الذي أرْمي إليه في قراءة التَّفسير.

استنباطُ “حِكْمة التَّشريع في العقائد والأحكام” إذن يتصدَّر الأهداف التي تغيَّاها الإمام محمَّد عبده من وراء تفسيره. فقد كان موضوع محاضرات الأزهر، في الكثير الغالب، تفسيرُ القرآن على أسلوب مُتسلْسلٍ؛ إذ كان يعتمد على القرآن أساسًا لتنمية أفكاره. ومن ثم يمكن لنا، في سهولة ويُسْر، أن نُدرك إلى أي مدى تحرَّك الحقد عند المحافظين الخاملي التَّفكير ومؤسَّساتهم، فبرز في صورة مُهاجماتٍ في العلانية، ودسائسَ مُتواريةٍ على تعاليم الإصلاح الصَّادرة عن المقرِّ الأعلى للمفتي الأكبر، وعلى شخص الرَّجل نفسِه وكرامته. بيد أنَّ تعاليم محمَّد عبده أحرزتْ أيضًا انتصارات مُظفرة في أوسع الدَّوائر الإسلامية الجادة التَّفكير وقد كانت مَجْمعًا علميا لمدرسة فكر الإمام محمَّد عبده مجلةُ المنار الشَّهرية، ورئيسُ تحريرها محمَّد رشيد رضا.

والواقع أنَّ الإمام محمَّد عبده طالما أكَّد – في مقدِّمة تفسير المنار– أنَّ “الأحكام العملية التي جرى الاصطلاحُ على تسميتها فِقْهًا، هي أقلُّ ما جاء في القرآن، وأنَّ فيه من التَّهذيب ودعوة الأرواح إلى ما فيه سعادتها ورفْعها من حضيض الجهالة إلى أوْج المعرفة، وإرشادها إلى طريقة الحياة الاجتماعية – مالا يَسْتَغْنِي عنهُ من يؤمن باللَّه واليوم الآخر، وما هو أجْدَرُ بالدُّخول في الفقه الحقيقي، ولا يُوجد هذا الإرشاد إلَّا في القرآن، وفيما أُخِذَ منه؛ كإحياء العلوم حظٌّ عظيم من علم التَّهذيب.

وفي السِّياق ذاته، يُحدِّد محمَّد رشيد رضا في كتابه “الوحي المحمدي” حاجة البشر إلى الرِّسالات النّبوية بكُلٍّ ما تعنيه من : الإيمان بالغيب، وما يجب اعتقاده من البعث بعد الموت، ووضع حدودٍ وأصولٍ للأعمال التَّشريعية؛ لتكون جامعة للكلمة، مانعة من التَّفرقة، مُتَّبعَة في السِّرِّ والعلانية. فالتَّفسير الذي يُعدُّ في رأي الإمام محمَّد عبده بمثابة فرض كفاية “هو الذي يسْتَجْمِعُ تلك الشُّروط لأجل أن تُسْتَعْمَلَ لغايتها؛ وهي : ذهاب المفسِّر إلى فهْم المراد من القول، وحكمة التَّشريع في العقائد والأحكام، على الوجه الذي يجذب الأرواح، ويسوقها إلى العمل والهداية المودعَة في الكلام . فالمقصد الحقيقي وراء تلك الشُّروط والفنون : هو الاهتداءُ بالقرآن الكريم؛ وهذا هو الغرض الأول الذي أرْمي إليه في قراءة التَّفسير”.

ضمن هذا الإطار العام عالج فكر الإمام محمَّد عبده، وتلميذه محمَّد رشيد رضا، عددا من المسائل المتعلِّقة بكُلٍّ من: جدل الشَّريعة والقانون، وقيم السنُّن الإلهية وعلاقتها بالعُمْران، ومقاصد الأحكام الشرعية في تفسير المنار. يقول الإمام – في معرض تفسيره لآية الصِّراط- : “وقد قالوا: إنَّ المراد بالصِّراط المستقيم الدِّين، أو الحق، أو العدل، أو الحدود. ونحن نقول: إنَّه جملة ما يُوصِّلنا إلى سعادة الدُّنيا والآخرة من عقائد، وآداب، وأحكام، وتعاليم”. وبحسب الإمام؛ فإنَّ الأحكام الشَّرعية العملية كانت تنْزل على النَّبي ﷺ مُوافِقَةً لاستعداد الأمَّة بالنِّسبة إلى “العبادات”، وعند الحاجة إليها في العمل بالنِّسبة إلى “المعاملات”، وأنَّ المذكور من هذه الأحكام في سورة البقرة إنمَّا يتعلَّق بأركان الإسلام: الصَّلاة، والزّكاة، والصِّيام، والحج، وبتحريم السِّحر، وأحكام القصاص في القتلى، والوصية للوالدين والأقربين، وتحريم أكل أموال النّاس بالباطل…إلخ.

وفي تفسيره لهذه الأحكام العامَّة يُزاوج الإمام بين ما يسميه “المنقول الشَّرعي” من جهة، و”المعقول الفطريّ” من جهة أخرى. كما يشدِّد بأنَّ بطلان التَّقليد، وتصريح الكتاب العزيز بأنَّ اللّه تعالى لا يقبله، إنَّما يعني “تأكيدًا شديدًا لإيجاب العلم الاستقلاليِّ الاستدلاليِّ في الدِّين، وهو لا يقتضي الاجتهاد المطلق في جميع مسائل التَّشريع؛ أعني الاستنباط العام بوضع الأحكام لكلِّ ما يَحتاج إليه الأفرادُ والحكَّام. وإنَّ في إطلاق مقلِّدة المصنِّفين القول بإيجاب تقليد المجتهدين في أمور الدِّين، وتحريم الأخذ بالدَّليل فيه- لافتياتًا على دين اللَّه، ونسْخًا لكتاب اللَّه، وشرْعًا لم يأذن به اللَّه، خلاصتهُ تحريمُ العلم وإيجابُ الجهل، وهذا مُنْتَهى الإفساد للفطرة والعقل، وهو أقْطَعُ المدى لأوصال الإسلام، وأفْعَلُ المعاول في هدْم قواعد الإيمان، وعِلَّةُ العِلَل لانتشار البدع التي ذهبتْ بهداية الدِّين، واستبدلتْ بها الخرافاتُ ودجل الدَّجالين”.

لكنَّ الجمود الذي أصاب أمَّة الإسلام لقرون طويلة طال فيما طال أحكام الشَّريعة، وهو ما عبَّر عنه الإمام بالقول : “كانت الشَّريعة الإسلامية، أيامَ كان الإسلامُ إسلاما، سمحةً تسَعُ العالَم بأسْره، وهي اليوم تضيقُ على أهْلها، حتَّى يضّطروا إلى أن يتناولوا غيرها، وأن يلتمسوا حماية حقوقهم فيما لا يرتقي إليها، وأصبح الأتقياء من حملتها يتخاصمون إلى سواها. وهل يُتصور من جاهل بشريعة أن يعمل بأحكامها؟ فوقع أغلب العامَّة في مخالفة شريعتهم، بل سقط احترامها من أنفسهم؛ لأنهم لا يستطيعون أن يُطبِّقوا أعمالهم بمقتضى نصوصِها، وأولُ مانع لهم : ضيقُ الطَّاقة عن فهْمِها؛ لصعوبة العبارات وكثرة الاختلافات”.