تمثل حركة الترجمة نوعًا من المشاركة المعرفية بين الأمم المختلفة، إذ أن لكل أمة ابداعات علمية ومعرفية في شتى صنوف المعرفة، وهذا أمر جعله الله في كافة البشر، سواء أمة الإسلام أو غيرها من الأمم الأخرى، وهذا يقودنا إلى استرجاع حديث النبي ﷺ” الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها ” [1]، وكذلك الأثر الشهير ” اطلبوا العلم، ولو في الصين”[2].

هذا بدوره يقودنا إلى مقاربة مهمة في تناول قضية حركة الترجمة، وهي لا إشكال لدينا من الجوانب الشرعية أو العقلية في نقل معرفة الأخرين، بل إن الشريعة وضعت لنا دواعي تحثنا على ذلك، ووضعت أيضًا لنا ضوابط حول ذلك فأسس الأصوليون والفقهاء لمسألة شرع من قبلنا.

هل نأخذ الترجمة جملة أم نتركها جملة؟ أم ماذا؟

وكانت الإجابة ترك ما يخالف شريعة هذه الأمة، والأمر الثاني أخذ ما يوافق شريعة هذه الأمة، والأمر الثالث الذي وقع حوله اختلاف، هي قضية المسكوت عنه هل نأخذه أم نتركه؟

والذي يترجح عندي أنه يعمل به؛ ولأنه ما ذكرنا في شريعتنا إلا لفائدة.

وتأسيسًا على ما سبق من رؤية الإسلام لقضية نقل المعرفة، فإنه يمكننا التساؤل الآن:

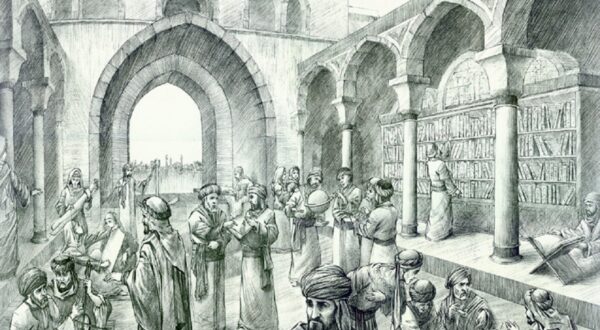

هل قضية الترجمة التي قام بها المأمون الخليفة العباسي، والتي كانت أول عمليات نقل تراث الغرب إلى الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم كالفرس، هل كانت هذه عملية نزيهة؟

أي الهدف منها خدمة الأمة والرقي بها معرفيًا، أم هدم تصورات الأمة وتشويش عقول ابنائها معرفيا ؟ إنني لا استطيع الجزم بإن كل ما نقله الخليفة العباسي المأمون هو سام وضار، ولكن لا بد أن يكون به الغث والسمين، والصالح والطالح؛ ولذلك فإنه توجد نقطة محورية حول الترجمة.

قيل: ” إن المأمون بعث إلى حاكم صقلية المسيحي أن يبادر بأن يرسل إليه مكتبة صقلية الشهيرة الغنية بكتبها الفلسفية والعلمية الكثيرة، وإن الحاكم تردد في إرسالها، وكان بين الضن [3] بها والحرص عليها والخوف من القوة المأمونية والهيبة المأمونية، ومن أجل ذلك جمع كبار رجالات الدولة وأدلى إليهم بطلب المأمون، فأشار عليه المطران الأكبر بقوله: أرسلها إليه؛ «فوالله ما دخلت هذه العلوم في أمة إلا أفسدتها» فأذعن الحاكم لمشورته، وعمل بها” [4].

هذا يوضح لنا النية المبيته من الغرب منذ العصور الأولى للأمة، فهم يريدون إفساد عقل الأمة، ولهذا تأسست حركة الاستشراق التي ادعت خدمة التراث العربي، إلا أنها كانت محاولة من الغرب لأفساد ثوابت الأمة من خلال إقحام أفكار الفلاسفة: أرسطو – سقراط – أفلاطون – وغيرهم مما يتعلق بمسألة الخلق أو المعرفة أو الأخلاق، على الرغم من أن الأمة ليس لديها إشكالية مع هذه القضايا مثل الغرب، وليست في حاجة لإثبات تلك القضايا وفق تأثيرات فلاسفة الغرب، ولكن الهدف والدافع إنشاء حالة من اللغط في العقل المسلم، وفتح مساحة من الاحتمالات في البناء المعرفي للأمة.

وفي المقابل قام الغرب بنقل معرفة المسلمين، ولكنه لا يكتف بذلك بل سرقها ونسبها لنفسه، وأسس عليها نهضته الحالية، ومنع الأمة من ذلك.

حدث ذلك أيضًا في المعرفة المنقولة عن الحضارة الفارسية التي كانت سببًا في نشأة فرق – القدرية – المعتزلة – الجهمية – في الأمة كالأفكار الواردة عن الزردشية والمزدكية وغيرها من تلك الأفكار، فكل أمة كما هو معلوم لا بد أن تظهر عقيدتها وديانتها في تصوراتها المعرفية، وهذا مع حدث مع الغرب والفرس.

هذا الاسترجاع المعرفي لأصول القضية منذ نشأتها، يجعلنا نتعرف على أهدافها وأخطارها في العصر الحالي، فالهدف من الترجمة في وقتنا سواء كانت من الغرب إلى الأمة أو من الأمة إلى الغرب، هي محاولة لفرض تصورات الغرب المعرفية في كافة الجوانب على الأمة، وبصورة أدق فرض النموذج الغربي في المعرفة على الأمة، وليس إفادة الأمة تقدميًا ونهوضها فهم يمنعون ذلك، فالمتاح هو المعرفة التي تساهم في إخضاع الأمم والشعوب للغرب، أخلاقيًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا فهذا هو الهدف الذي كانت تقف خلفه عملية الترجمة.

ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله : «إنما استولت التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم وضعف الشريعة»[5].