“عندما قررت أن أكتب عن رحلة الحج التي قمت بها إلى كومبوستيلا، كنت يومها خائفاً ومتردداً رغم أن الكتابة هي حلمي الأول والوحيد، فرحت أتساءل: هل أكتب أم لا أكتب؟ إنه القلق الطبيعي الذي يعتريكِ عندما تعرفين أنك ستقومين بخطوة من شأنها أن تغير حياتك في شكل جذري. أخيراً قلت لنفسي: إذا رأيت ريشة بيضاء اليوم؛ أهم بالكتابة، وهذا ما حصل، فكتبت، ثم حصد الكتاب نجاحاً كبيراً، وتحقق الحلم، ومنذ ذلك الحين أنتظر هذه الإشارة قبل أن أبدأ في كتابة أي عمل جديد، لقد وجدت إلى اليوم ثماني ريشات أخرى، قد أنتظر أسابيع أو أشهر، لكني لا أشرع في الكتابة إلا بعد أن أجد ريشتي البيضاء. البعض يعتبر ذلك نوعاً من التطير، لكني أفضل أن أسميه طقساً”.

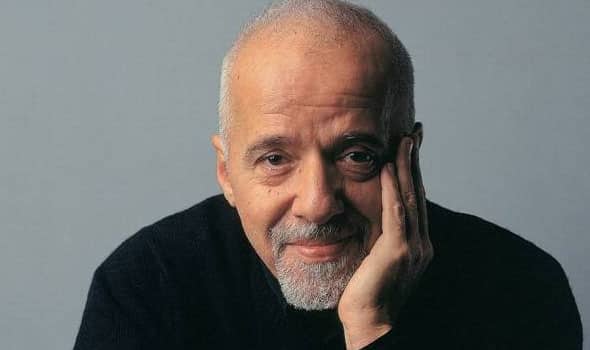

هكذا تحدث الروائي البرازيلي باولو كويلو إلى الصحفية جمانة حداد.

سؤال “طقوس الكتابة” واحدٌ من الأسئلة المعتادة التي تطرح على الكتّاب والتي يسعدون بالإجابة عنها، والتي تشير إليها السير التي كتبها الكتّاب أو كتبها عنهم غيرهم. يجد القارئ متعةً في إشباع فضوله حول ما يفعله كاتبه المفضل في تلك اللحظات التي يتخلّق فيها نصٌ ما، وهي لحظاتٌ تستحق الاحتفاء بها، والفضول حيالها، والتساؤل عنها.

ولربما وجد الكاتب الناشئ في مطالعة طقوس الكتاب شيئاً يتشبث به في رحلته الكتابية؛ فيحاول أن يفعل ما فعل أولئك الكتّاب لعله يبلغ ما بلغوه.

كما يجد الكاتبُ متعةً في تسليط الضوء على تلك التفاصيل التي تميزه عن غيره وتضفي على حالته هالةً من الخصوصية، كما تمنحه اعتباراً من نوع خاص، يؤكد للناس أن هذا الكاتب ليس مجرد “فني” يرصف الحروف والكلمات، ولا هو “صنايعي” ماهر وحسب، بل هو فنّان، تحتوي تجربته على قدر عال من الذاتية التي يعبر عنها الكاتب على نحو ما!

ويقول الكاتب محدثاً نفسه ما كان يقوله جوزيه ساراماغو: “أنا لا أكتب وحسب، بل أكتب ما أنا عليه”.

ولكن من الجيد ونحن نطالع هذه الطقوس أن نلاحظ الآتي:

أولا: أن هذه الطقوس ذاتيةٌ، وتخضع تماماً لشخصية الكاتب، وقناعاته، ومزاجه الخاص، وما يريحه في الكتابة، أو يعينه عليها، ولذا تتلون حكايا الكتّاب عن طقوسهم لتشكل طيفاً واسعاً متنوعاً تنوعاً لذيذاً، فهناك من لا يبدأ الكتابة إلا في تاريخ معين من العام، وهناك من لا يشرع في الكتابة إلا بعد تلقي “إشارة” من لون ما، كريشة صاحبنا كويلو التي صدرت بها المقالة، وهناك من لا تطيب له الكتابة إلا في الشتاء، أو الربيع، وهناك من لا يكتب إلا في مكان مخصوص، قد يكون غرفة معينة في المنزل، أو مقهى محدداً، وهناك من لا يكتب إلا مرتدياً شكلا معينا من الملابس، وهناك من لا يكتب إلا باستعمال طراز مخصوص من الأقلام، وهناك من لا تطيب له الكتابة إلا على شكل حصري من الورق، وهناك من لا يزال يستعمل الآلة الكاتبة، وهناك من يكتب فقط حين يكون الصمت مطبقاً والهدوء عاماً وهناك من تستهويه الكتابة في الأماكن التي تمتلئ ضجيجاً… إلى آخر ما هنالك! وهناك في المقابل من يكتب كلما أراد أن يكتب، وقد أراحه الله من عناء الطقوس: سواء ما كان منها محلياَ أو مستورداً!

والتجربة تقول: إن لكل ما سبق ذكره أثراً ملموساً على بعض من يكتب: أعني: أثر القيود التي يجد بعض الكتّاب نفسه مقيداً بها إن أراد أن يكتب بشكل مقبول: قيود الزمن، والمكان، والصوت، والمزاج، والملابس، والجو المحيط، والأدوات المستخدمة…

ثانياً: في الكتابة: أحياناً تكون الطقوس هي كل شيء وأحياناً أخرى لا تكون الطقوس أي شيء! ففي الطقوس الكتابية -حين ننظر إليها- ما هو عملي جداً، ومنها ما هو نافع للبعض دون البعض، ومنها ما هو ثمرة تهويمات شخصيةٌ لا حظ لها من المنطق! وليس يلام من خبر نفسه وعرف أن ثمة طقوساً يغدو وجودها شرط إمكان للكتابة أو شرط كمال لها. إنما يلامُ من يصنع مختاراً لنفسه حالاً من الزيف باسم الطقوس: يكلفه من أعصابه ووقته وماله، ثم لا يكون من وراء ذلك طائل.

ثالثا: التعلق بقشور الطقوس أمرٌ فظيع جداً، لا يجدي أن يجلس المرء إلى مكتب أبيض في ظلمة الليل، وأمامه وردة، وفي خلفية المشهد موسيقى هادئة، وهو لا يحسن مبادئ النحو، ولا يختزن في رأسه من المفردات، ولا الأفكار، ولا المعارف، ولا التجارب الحياتية، المعاشة والمتخيلة، ما يمكّنه من كتابة شيء ذي قيمة!

ويظل من الواجب على من يسلك طريق الكتابة أن يفرق بين الجوهر والعرض، وأن يعرف الأهم، ويعطي الباقي ما يستحق من الأهمية، وأن يبذل جهده في حقائق الأمور لا مظاهرها وقشورها، والحقيقة هي أن يكتب المرء شيئاً ذا قيمة، وأن يؤهل نفسه ليكون ما يكتبه ذا قيمة، ولا يضيره بعد ذلك: أكتب نصه بقلم رصاص أم بلوحة مفاتيح، في كوخ مهترئ أو في قصر منيف، وهو يرتشف قهوةً في ردهة فندق أو يتناول مرقةً على حصير قد اسود لطول ما لبث.

والله المسؤول أن يبصرنا بحقائق الأمور.. ويبعد عنا الزيف وأهله.. إنه سميع قريب مجيب.