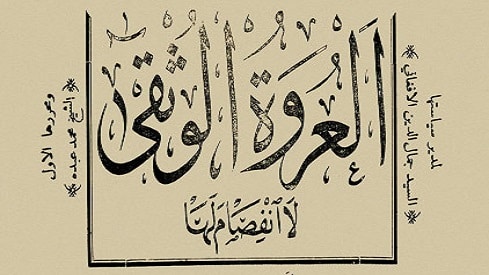

جريدة “العروة الوثقى”.. أصدرها السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده، في باريس، سنة 13 مارس سنة 1884م؛ تعبيرًا عن أفكار ومبادئ الجمعية التي اتخذت اسم المجلة نفسه، وهدفت إلى أن إنهاض العالم الإسلامي وتبصيره بمخاطر الاحتلال البريطاني.

ومع أن المجلة لم يصدر منها إلا ثمانية عشر عددًا، فإنها حركت مياهًا كثيرة، وقضَّت مضاجع الإمبراطورية الكبرى التي لم تكن الشمس تغيب عنها؛ حتى اضطرت بريطانيا إلى منعها ومصادرتها، وتوقيع غرامة مائة جنيه وحبس سنتين بحق كل مواطن هندي تضبط المجلة عنده! وأعلِن في الجريدة الرسمية المصرية أن كل من توجد عنده “العروة الوثقى” يُغرَّم خمسة جنيهات مصرية إلى خمسة وعشرين جنيهًا؛ وهو مبلغ كبير جدًّا بمقاييس ذلك الزمان!

وقد حفلت المجلة بمقالات مطوَّلة في كل عدد من أعداها، وكان كل مقال منها يهدف إلى تناول قضية محددة تتماس مع واقع المسلمين، الفكري أو السياسي أو الاجتماعي؛ بحيث يكون المقال نبراسًا يضيء الطريق، وينير العقول، ويُفتِّح الأذهان على عالَم من التجديد والإبداع الفكري.

وفي العدد الثالث من “العروة الوثقى”- وكانت المقالاتللأفغاني فكرًا، ولمحمد عبده تحريرًا- جاء مقال بعنوان (ماضي الأمة و حاضرها وعلاج عِلَلها)؛ وهو مقال غاية في الأهمية، جدير بأن نقف معه؛ فمازالت رؤيته قادرةً على أن تمد أشعتها إلى واقعنا، رغم مرور ما يزيد على قرن وثلث القرن!

يوضح المقال أن الإسلام قد أنشأ الأمة بعد أن لم تكن موجودة وأقام لها بنيانًا معنويًّا وماديًّا جعلها صاحبة المكانة بين الأمة.. ويبدأ المقال بتساؤل عام، لكنه يقصد به أمة الإسلام وما أحدثه الإسلام في حياتها من نقلات معنوية ومادية، فيقول: “أرأيت أمة من الأمم لم تكن شيئًا مذكورًا، ثم انشق عنها عماء العدم؛ فإذا هي بحمية كل واحد منها كونٌ بديع النظام، قوي الأركان، شديد البنيان، عليها سياج من شدة البأس، ويحيطها سور من مَنَعَة الهم، وتخمد في ساحاتها عاصفات النوازل، وتنحل بأيدي مدبريها عُقد المشاكل. نمت فيها أفنان العزة بعدما ثبتت أصولها ورسخت جذورها، وامتد لها السلطان على البعيد عنها والداني إليها، ونفذت منها الشوكة، وعلت لها الكلمة، وكملت القوة؛ فاستعلت آدابها على الآداب، وسادت أخلاقها وعاداتها على ما كان من ذلك لسابقيها ومعاصريها، وأحست مشاعر سواها من الأمم بأن لا سعادة إلا في انتهاج منهجها وورود شريعتها، وصارت وهي قليلة العدد كثيرة الساحات؛ كأنها للعالم روح مدبر وهو لها بدن عامل”.

ثم يشير المقال لما تلا هذه النقلة النوعية من انتكاسة وتراجع، فيقول: “بعد هذا كله وَهَي بناؤها، وانتثر منظومها، وتفرقت فيها الأهواء، وانشقت العصا، وتبدد ما كان مجتمعًا، وانحل ما كان منعقدًا، وانفصمت عرى التعاون، وانقطعت روابط التعاضد، وانصرفت عزائم أفرادها عما يحفظ وجودها، ودار كلٌّ في محيط شخصه المحدد بنهايات بدنه لا يلمح في مناظره بارقة من حقوقها الكلية والجزئية؛ وهو في غَيْبةٍ عن أن ضروريات حاجاته لا تُنَال إلا على أيدي الملتحمين معه بلحمة الأمة، وأنه أحوج إلى شد عضدهم من تقوية ساعده، وإلى توفير خيرهم من تنمية رزقه“.

ثم يتساءل: “كيف يمكن تنبيه المستغرق في منامه، المبتهج بأحلامه، وفي أذنه وقر، وفي ملامسه خَدَر؟ هل من صيحة تقرع قلوب الآحاد المتفرقة من أمة عظيمة؛ تتباعد أنحاؤها، وتتناءى أطرافها، وتتباين عاداتها وطبائعها؟ هل من نَبْأةٍ تجمع أهواءها المتفرقة، وتوحد آراءها المتخالفة”.

ويلفت المقالُ النظرَ إلى أمر مهم، وهو أنه لا يمكن تعيين الدواء، إلا بعد الوقوف على أصل الداء وأسبابه الأولى والعوارض التي طرأت عليه؛ ولا يمكن الوصول إلى حقيقة المرض في الأمة وعلله وأسبابه، إلا بعد معرفة عمرها، وما اعتراها فيه من تنقل الأحوال وتنوع الأطوار.

ثم يرصد المقال أن ثمة اتجاهين أساسيين تدور عليهما محاولات الإصلاح:

الاتجاه الأول: هو العمل الفكري والثقافي، من خلال نشر الجرائد (باعتبارها المنفذ الثقافي الأساسي حينئذ)؛ لأنها تكفل إنهاض الهمم، وتنبيه الأفكار، وتقويم الأخلاق.

ويعقِّب على هذا الاتجاه بالقول: “كيف يصدق هذا الظن؟ وإنا لو فرضنا أن كتاب الجرائد لا يقصدون بما يكتبون إلا نجاح الأمم مع التنزه عن الأغراض، فبعدما عمّ الذهول واستولت الدهشة على العقول وقلّ القارئون والكاتبون، لا تجد لها قارئًا؛ ولئن وجدت القارئ فقلما تجد الفاهم، وقد يحمل ما يجده على غير ما يراد منه، لضيق في التصور أو ميل مع الهوى؛ فلا يكون منه إلا سوء التأثير! فيشبه غذاء لا يلائم الطبع، فيزيد الضرر أضعافًا!”.

وأما الاتجاه الثاني: فهو نقل العلوم ونشر المعارف، ويقول عنه المقال: يظن أقوام آخرون أن الأمة المنبثة في أقطار واسعة من الأرض مع تفرق أهوائها وإخلادها إلى ما دون رتبتها بدرجات لا تحصر، ورضاها بالدون من العيش والتماس الشرف بالانتماء لمن ليس من جنسها ولا مشربها، بل لمن كان خاضعًا لسيادتها راضخًا لأحكامها.. أن هذه الأمة يتم شفاؤها من هذه الأمراض القاتلة بإنشاء المدارس العمومية دفعة واحدة في كل بقعة من بقاعها، وتكون على الطراز الجديد المعروف بأوربا حتى تعم المعارف جميع الأفراد في زمن قريب؛ ومتى عمت المعارف، كملت الأخلاق واتحدت الكلمة واجتمعت القوة.

لكنه يستدرك على هذه الاتجاه قائلاً: “ما أبعد ما يظنون؛ فإن هذا العمل العظيم إنما يقوم به سلطان قوي قاهر؛ يحمل الأمة على ما تكره أزمانًا حتى تذوق لذته وتجني ثمرته، ثم يكون ميلها الصادق من بعدُ نائبًا عن سلطته في تنفيذ ما أراد من خيرها، ويلزم له ثروة وافرة تفي بنفقات تلك المدارس وهي كثيرة. وموضوع كلامنا في الضعف وداوئه؛ فهل مع الضعف سلطة تَقهر وثروة تُغني؟ ولو كان للأمة هذان، لَمَا عُدت من الساقطين!”.

ويلفت النظر إلى أمرٍ مهم، كثيرًا ما يُغفَل عنه، وهو أن نقل العلوم لا يفيد مع الخواء الفكري ومع عدم رسوخ الثقافة الذاتية عند من ينقلون هذه العلوم؛ فيقول: لعل الأقرب أن ناقلي تلك العلوم- وهم من أمة هذا شأنها، مع ما ينعكس إليهم من الأوهام المألوفة فيها، وما رسخ في نفوسهم على عهد الصبا، وما يعظمونه من أمر الأمة التي تلقوا عنها علومهم- يكونون بين أمتهم كخلط غريب لا يزيد طبائعها إلا فسادًا”.

وهنا، يشير إلى أن تجربة العثمانيين والمصريين في تشييد عدد من المدارس على النمط الجديد، وتنظيم بعثات إلى البلاد الغربية- ليحملوا إليهم ما يحتاجون له من العلوم والمعارف والصنائع والآداب، وكل ما يسمونه تمدنًا- لم يجعلهم يستنقذون أنفسهم من أنياب الفقر والفاقة، ولا مكَّنهم من النجاة من ورطات ما يلجئهم إليه الأجانب بتصرفاتهم، ولا أوجد فيهم قلوبًا مازجتها روح الحياة الوطنية؛ بحيث تؤثر مصلحة البلاد على كل مصلحة وتطلبها.

فهذه نقطة بالغة الأهمية، وهي أن الحضارة لا تُنقَل ولا تُستنسَخ، إنما تقوم على العوامل الذاتية، ثم يمكن لها بالطبع أن تستفيد من غيرها فيما يقبل النقل والتبادل؛ لكن طبقًا لشروطها هي ولرؤيتها المميِّزة لها.. وإلا لم يكن ثمة فرقٌ بين حضارة وأخرى، ولا بين أنموذج وآخر..!

ثم يخلص المقال إلى أن علاج الأمة الناجح “إنما يكون:

– برجوعها إلى قواعد دينها؛

– والأخذ بأحكامه على ما كان في بدايته؛

– وإرشاد العامة بمواعظه الوافية، بتطهير القلوب وتهذيب الأخلاق؛

– وإيقاد نيران الغيرة، وجمع الكلمة، وبيع الأرواح لشرف الأمة”.

ويؤكد أن هذا أمر سهل ميسور متى صحت العزائم، وأنه “لا يحتاج القائم بإحياء الأمة، إلا إلى نفخة واحدة يسري نفثها في جميع الأرواح لأقرب وقت”.

كما يؤكد أن “من طلب إصلاح أمة- شأنها ما ذكرنا- بوسيلة سوى هذه؛ فقد ركب بها شططًا، وجعل النهاية بداية، وانعكست التربية، وخلف فيها نظام الوجود ؛ فينعكس عليه القصد ولا يزيد الأمة إلا نحسًا، ولا يكسبها إلا تعسًا”.

وبعد هذا العرض المفصل للمقال المهم- وقد حرصتُ على ألا أتدخل كثيرًا بالشرح والتعقيب، حتى لا يطول مقالنا بأكثر من المطلوب- نلاحظ أن المقال لم يُشِر، فيما يقترحه من خطة للإصلاح، إلى “العمل السياسي والدستوري” كأداة من أدوات التغيير؛ لاسيما وأن هذه الأداة هي الأداة الأساسية التي رآها الأفغاني أكثر فاعليةً من غيرها، واتَّهم بسببها محمد عبده لاحقًا بأنه “مثبِّط”؛ حين اقترح عليه عبده اللجوء للعمل التربوي.

ولعل مرد ذلك هو أن المجلة كانت ما تزال في بدايتها، وربما لم يُرِدْ القائمون عليها أن يلفتوا النظر إليهم بأكثر مما ينبغي.. فاكتفوا بالتنبيه على ضرورة العودة إلى قواعد الدين، وفَهْم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، وإرشاد العامة، وجمع الكلمة.

وعلى كلٍّ، فما زال هذا المقال يحتفظ بحيويته، وبه رؤية جديرة بأن نعيد قراءتها، ونفيد منها في معالجة واقعنا؛ الذي لم يتغير كثيرًا- في مضامينه- منذ صدور المقال قبل قرن وثلث القرن..!