يخيل إلي حين أتأمل في المدن وما كُتب عنها: أن ثمة مدناً تَفخر حين تُكتب عنها روايةٌ ما، وأن ثمة مدناً لا تبالي، وعلى الكاتب أن يشعر بالفخر لأنه كتبها أو كتب عنها!

وباريس من اللون الثاني: فهي مدينةٌ كُتب عنها الكثير الكثير، من الروايات ومن غيرها!، وهي مدينة شكلت في وجدان المثقف العربي رمزاً للنور: الحضارة والتقدم والجمال، أو رمزاً للظلام: الانحلال والتهتك والضلال، باختلاف زاوية النظر.

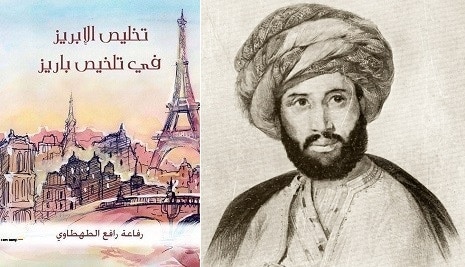

ولعل من أطرف ما حدث بشأن باريس: هو أن الاحتكاك العربي الأول بها قُيّد بقلم شيخ أزهري.. فاجأته المدينة وأبدت له ما لم يكن في حسابه، ذاك هو الشيخ رفاعة الطهطاوي، الذي كان إماما وواعظاً في الجيش النظامي الذي أسسه محمد علي باشا، ثم ذهب ضمن طائفة من المبتعثين إلى فرنسا، مغادرين القاهرة في شعبان من عام ١٢٤١ ومبحرين من الإسكندرية إلى مارسيليا ثم مسافرين منها إلى باريس، في رحلة وثقها الشيخ رفاعة بين دفتي كتاب عنوانه: “تخليص الإبريز في تلخيص باريز”، وهو كتاب ظريف مكتوب على نسق الكتب التراثية العتيقة: فيه سجع غير متكلف، واستشهاد بأبيات وشواهد، وقد وصف في الكتاب باريس عمارة وحضارة وأناسي، وأسهب في الحديث عن حدائقها ومتنزهاتها وعياداتها وعادات أهلها في المأكل والمشرب والاحتفالات وغير ذلك، وكانت هويته الإسلامية ونزعته المشرقية بارزة في الكتاب بروزاً ساطعاً.

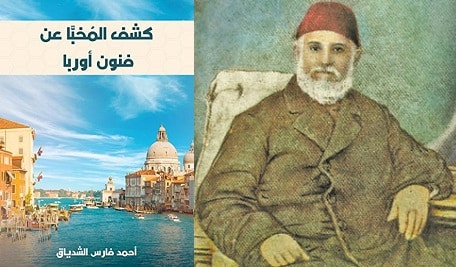

ومن بعده جاء “أحمد فارس الشدياق” فذكر في كتابه “كشف المخبا عن فنون أوربا” رحلته إلى عدة بلدان أوروبية من بينها باريس، وتناول في كتابه باريس من النواحي التي لم يتطرق إليها الطهطاوي في كتابه؛ فتعرض إلى التاريخ والمسارح والملاهي والمهنيين والوزارات والكنائس والقصور وغير ذلك، وأطال في عقد المقارنات بين باريس ولندن.

ولنترك هذين العربيين، ونتوجه إلى الأعاجم إذ يكتبون عن مدينتهم باريس!

كتب تشارلز ديكنز روايته “قصة مدينتين” وهي تحكي أحداثاً جرت في فرنسا بعدما بدأت ثورتها الطويلة والعسيرة على الملكية، تدور أحداث رواية ديكنز في أماكن عديدة منها باريس، التي اشتهرت بسجن “الباستيل” سيئ السمعة، والذي قضى فيه بطل الرواية “الدكتور ألكسندر مانيت” بضعة عشر عاماً من حياته.

لكن فيكتور هوجو ينال لدى القارئ العربي حظوة أكبر مما ناله ديكنز، وقد كانت باريس واحداً من الأماكن التي جرت فيها أحداث رواية “البؤساء”، وهي روايةٌ طويلةٌ، تحتوي لوناً فريداً من الدراما الرومانسية.. بطلُ الرواية هو جان فالجان، الهارب من السجون الذي يصبح رجلاً متديناً بعدما تأثر بواحد من رجال الكنيسة، ثم يذهب إلى مدينة “مونتروي” ويصبح عمدتها، ويدير شؤونها على نحو حسن، قبل أن يعرف أن شخصاً آخر يقضي العقوبة بدلاً عنه؛ فيمضي إلى باريس ليسلم نفسه للعدالة وينقذ ذلك البريء الذي حل محله في الحبس، وتدور أحداثٌ معقدة/ مشوقة معاً، في مدن فرنسية عدة.

حين تقرأ “البؤساء” تجد نفسك في باريس قبل أكثر من قرنين، في نمط حياةٍ مضطرب كان بنو آدم يعيشونه في تلك المدينة التي لم تعرف الهدوء والسكون منذ ثارت على الملكية، فانتهى عهدٌ وبدأ عهدٌ مختلف، تهاوت رموز ومراكز قوى، وظهرت رموز جديدة، وأخذت مراكز قوى بديلة تتشكل.. وتنتهي الروايةُ بموت البطل في مشهد محزن، جائعاً، منبوذاً، قد حطمته القوى الغاشمة وأرهقه طول النزال.

لكن فيكتور هوجو لم يكتف بالبؤساء، فباريس بحرٌ لا يمكن اختصاره بلؤلؤة واحدة. كتب فيكتور هوجو رواية أخرى تدور في باريس هي “أحدب نوتردام”، ونوتردام: كاتدرائيةٌ هائلة الحجم ضخمة البناء في باريس، أما الأحدب بطل الرواية؛ فهو طفلٌ غجريٌ لقيطٌ قبيح المنظر، يتلقى التربية داخل الكاتدرائية، ويتدرب ليكون قارعاً للأجراس، ويكبر ليقع في حب فتاةٍ حسناء، يحاول أن يضحي من أجلها، وتبادله حباً بحب.

لا تروقني الروايات الرومانسية، ولكن فيكتور هوجو استطاع في روايته أن يضع القارئ معه في جزء صغير محدود من باريس، يشعر معه المرء بسطوة المدينة، ولكنه يشعر أنه حبيس مع بطل الرواية في ركن من أركان باريس شاء له فيكتور هوجو أن يكون كنيسة كبيرة.

وهذا كله ليس سوى البداية؛ فما كتب عن باريس كثيرٌ جداً، وأكثر من جداً، وقد حاول هنري ميللر أن يقارب باريس بقلم صريح إلى درجة تجاوزت حدود اللياقة واللباقة في روايته “مدار السرطان”، وحاولت دانيال ستيل أن تكسو باريس ثوباً رومانسياً في روايتها “خمسة أيام في باريس”، ونظر الكاتب الفرنسي الشهير أونوريه دي بلزاك إلى باريس من حيثُ مجتمعها وتفاعل أفراده مع بعضهم، في روايته ذات الأجزاء الثلاثة: “أوهام ضائعة”.

ولكن غالب الظن أن باريس لم يذع ذكرها في كتابٍ كما ذاع بعدما صدرت رواية دان براون “شيفرة دافنشي” التي بيع منها ملايين من النسخ بعشرات من اللغات، وتضاعف بعدها عدد زوار متاحف باريس.. على أنها لم تشك يوماً قلة الزوار! وهذه الرواية تنتمي إلى طراز الروايات البوليسية الحافلة بالغموض والإثارة والألغاز، وهي على الرغم من ذلك حافلة بمقدار هائل من الحقائق الفنية والمعمارية عن باريس وبعض أشهر معالمها.

لم أزر باريس قط، وأقصى نقطة توغلت إليها في أوروبا هي منزلي في أقصى غرب إسطنبول! لكني سألت أحد رفاقي ممن زاروا باريس: كيف يراها؟ فضحك وقال: لا تسل عن باريس وأنت في إسطنبول! هذا لا يليق.

قلت: إنها مدينة جميلةٌ كما تبدو في صفحات الكتب وفي الأفلام الوثائقية.

فأجابني: إنها جميلة بلا شك، لكنها ليست مدينة خارقة، بل أقول لك بصراحة: إن باريس “المعاني” أجمل بكثير من باريس “المباني”، باريس الأدب والذوق والفن، والأسماء اللامعة التي قرأناها، والتي مرت بهذه المدينة وتركت فيها بصمة ما. وهي مدينةٌ تحتفظ جيداً بآثار الكتاب الغابرين الذين قضوا فيها وقتاً ما، فمنازلهم متاحف مشرعة الأبواب للزائرين، والمقاهي التي كانوا يجلسون بها لا تزال معروفة مألوفة.

كانت هذه جولةً افتراضيةً في باريس، وآمل أن تتحقق لي جولة حقيقية، أرى بعدها أي الجولتين أعمق أثراً، وأحلى طعماً…