حين ينظر الإنسان إلى شركائه في الحياة، من حيوان ونبات وجماد، وما ينضوي تحتها من أصناف وأنواع؛ سيجد أنه مكرَّم ومزوَّد بطاقات وإمكانات تفوق ما لدى هذه المخلوقات، وإن تميز بعضها عنه في جانب ما.

فتكريم الإنسان يعني أنه مزوَّد بخصائص تتميز عن خصائص بقية المخلوقات؛ قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} (الإسراء: 70).

والمراد بـ (بني آدم) هنا- كما يقول ابن عاشور- جَمِيعُ النَّوْعِ؛ فَالْأَوْصَافُ الْمُثْبَتَةُ هُنَا إِنَّمَا هِيَ أَحْكَامٌ لِلنَّوْعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، كَمَا هُوَ شَأْنُ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُسْنَدُ إِلَى الْجَمَاعَاتِ.

والمقصود بـ (التكريم) أنه جُعل كَرِيمًا، أَيْ نَفِيسًا غَيْرَ مَبْذُولٍ وَلَا ذَلِيلٍ فِي صُورَتِهِ وَلَا فِي حَرَكَةِ مَشْيِهِ وَفِي بَشَرَتِهِ؛ فَإِنَّ جَمِيعَ الْحَيَوَانِ لَا يَعْرِفُ النَّظَافَةَ وَلَا اللِّبَاسَ، وَلَا تَرْفِيهَ الْمَضْجَعِ وَالْمَأْكَلِ، وَلَا حُسْنَ كَيْفِيَّةِ تَنَاوُلِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَا الِاسْتِعْدَادَ لِمَا يَنْفَعُهُ وَدَفْعَ مَا يَضُرُّهُ، وَلَا شُعُورَهُ بِمَا فِي ذَاتِهِ وَعَقْلِهِ مِنَ الْمَحَاسِنِ فَيَسْتَزِيدُ مِنْهَا وَالْقَبَائِحَ فَيَسْتُرُهَا وَيَدْفَعُهَا، بَلْهُ الْخُلُوَّ عَنِ الْمَعَارِفِ وَالصَّنَائِع،ِ وَعَنْ قَبُولِ التَّطَوُّرِ فِي أَسَالِيبِ حَيَاتِهِ وَحَضَارَتِهِ. وَقَدْ مَثَّلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلتَّكْرِيمِ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ، يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَنْتَهِشُ الطَّعَامَ بفمه بل بِرَفْعِهِ إِلَى فِيهِ بِيَدِه،ِ وَلَا يَكْرَعُ فِي الْمَاءِ بَلْ يَرْفَعُهُ إِلَى فِيهِ بِيَدِهِ. فَإِنَّ رَفْعَ الطَّعَامِ بِمِغْرَفَةٍ وَالشَّرَابِ بِقَدَحٍ فَذَلِكَ مِنْ زِيَادَةِ التَّكْرِيمِ وَهُوَ تَنَاوُلٌ بِالْيَدِ”([1]).

وقد تعددت مظاهر هذا التكريم الذي تفضَّل به الله تعالى على الإنسان، ليشمل عدة أمور مادية ومعنوية؛ تتصل بخلق الإنسان وتمكينه من ممارسة مهمته بمرونة وفاعلية، كما تتصل بهداية الإنسان وإعانته على الإيمان والاستقامة وصونه من الانحراف والغواية. ومن أهم هذه المظاهر:

حسن الخَلق والصورة

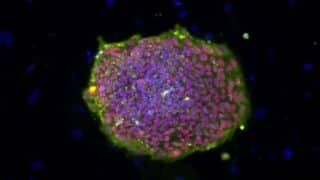

فقد خلق الله الإنسان على هيئة مخصوصة تتصف بالمرونة والقوة، وتمكنه من أداء وظائفه في السعي وعمارة الأرض وقضاء حاجاته..

وقد أوضح هذا الأمرَ قَسَمُ سورة التين، وعبَّرت عنه السورة بـ {أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}؛ وَهُوَ اعْتِدَالُهُ وَاسْتِوَاءُ شَبَابِهِ، كَذَا قَالَ عَامَّةُ الْمُفَسِّرِينَ. وَهُوَ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ، لأن الله خَلَقَ كلَّ شيء منكبًا على وَجْهِهِ، وَخَلَقَ الإنسان مُسْتَوِيًا، وَلَهُ لِسَانٌ ذَلِقٌ، ويد وَأَصَابِعُ يَقْبِضُ بِهَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ طَاهِرٍ: مُزَيَّنًا بِالْعَقْلِ، مُؤَدِّيًا لِلْأَمْرِ، مَهْدِيًّا بِالتَّمْيِيزِ، مَدِيدَ الْقَامَةِ، يَتَنَاوَلُ مَأْكُولَهُ بِيَدِهِ. وقال ابْنُ الْعَرَبِيِّ:” لَيْسَ لِلَّهِ تَعَالَى خَلْقٌ أَحْسَنُ مِنَ الْإِنْسَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ حَيًّا عَالِمًا، قَادِرًا مَرِيدًا مُتَكَلِّمًا، سَمِيعًا بَصِيرًا، مُدَبِّرًا حَكِيمًا. وَهَذِهِ صِفَاتُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ”. فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ أَحْسَنُ خَلْقِ اللَّهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، جَمَالَ هَيْئَةٍ، وَبَدِيعَ تَرْكِيبٍ: الرَّأْسُ بِمَا فِيهِ، وَالصَّدْرُ بِمَا جَمَعَهُ، وَالْبَطْنُ بِمَا حَوَاهُ، وَالْفَرْجُ وَمَا طَوَاهُ، وَالْيَدَانِ وَمَا بَطَشَتَاهُ، وَالرِّجْلَانِ وَمَا احْتَمَلَتَاهُ. وَلِذَلِكَ قَالَتْ الْفَلَاسِفَةُ: إِنَّهُ الْعَالَمُ الْأَصْغَرُ، إِذْ كُلُّ مَا في المخلوقات جُمع فيه”([2]).

صون حقوقه الأساسية

فمن مظاهر تكريم الإنسان أن حقوقه الأساسية من الدماء والأعراض والأموال وغيرها، مصانة محفوظة؛ لا يجوز الجور عليها إلا بالحق؛ فمن فعل غير ذلك وقع عليه العقاب دون محاباة ولا مجاملة. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (النساء: 58).

وهذه الآية قيل إنها نزلت في عثمان بن طلحة؛ قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم فتح مكة، فدخل به البيت ثم خرج وهو يتلوها، فدعا عثمان إليه، ودفع إليه المفتاح. وقد عقَّب ابن كثير على ذلك بالقول: “وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا، فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: هِيَ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، أَيْ: هِيَ أَمْرٌ لِكُلِّ أَحَدٍ”([3]).

إنزال المنهج وتوضيح الصراط

حينما أذن الله تعالى لآدم وحواء أن يهبطا إلى الأرض فإنه تعالى كما تفضل عليهما من “الرزق” بما يكفل حياتهما، تفضل عليهما أيضًا بـ”المنهج” الذي يهديهما الصراط المستقيم؛ فلم يتركهما لهوى نفس أو لنزغة شيطان؛ وإنما ضمن لهما المنهج وطالبهما بالتزامه: {قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ} (طه: 123).

فلو تُرك الإنسان بلا منهج لكان في ذلك شقاء له وغواية. ونحن نرى شيئًا من أثر ذلك في الحضارات التي عميت عن طريق الوحي واتبعت أهواءها، فتخبطت في مهاوي الردى وشقيت بعقولها وفلسفاتها وشهواتها؛ لأن الوحي يحفظ العقول من الضلال والنفوس من الزيغ، ويوفر عليها مشقة البحث فيما لا تملك له أداة ولا تستطيع إليه سبيلاً!

تلبية المنهج للحاجات الروحية والمادية

كذلك من التكريم الإلهي للإنسان أن جعل الله تعالى منهجه يلبي حاجات الإنسان الروحية والمادية على السواء؛ لأن الله سبحانه هو أعلم بخلقه وبصنعته: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (الملك: 14).

فالإنسان مخلوق من قبضة الطين ونفخة الروح، ومكلَّف بإقامة المنهج وعمارة الأرض؛ ولا تنفصل وظائفه المادية عن الروحية، والأمر كذلك في حاجاته المادية والروحية من حيث الترابط.. وكان من اللازم أن يأتي المنهج ملبيًّا هاتين الناحيتين؛ وإلا شقي الإنسان ولقي عنتًا!

وإذا تأملنا توجيهات الإسلام وتشريعاته وجدنها توفي هاتين الناحيتين حقهما، دون أن تُلجئ الإنسانَ إلى زهد روحي يحرمه من التمتع بالطيبات، ودون أن ينغمس في ملذات الجسد غافلاً عن أشواق الروح : {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} (القصص: 77).

ومن الأهمية بمكان، أن نشير- بعد التعرف على أهم مظاهر التكريم الإلهي للإنسان- إلى ضرورة أن يدرك الإنسان أن هذه الطاقات الكبيرة والإمكانات الهائلة التي زُوِّد بها، إنما جاءت لتعينه على المهمة التي كُلّف بها، ولتساعده على اجتياز الاختبار الذي وُضع فيه، وعلى أداء الأمانة التي تحملها.

فالإنسان بهذه الحياة في مهمة محددة من التعبد وعمارة الأرض، وفي اختبار وتكليف من التزام الأوامر واجتناب النواهي.. لم يُخلق عبثًا ولن يُترك سدى.

([1]) التحرير والتنوير، ابن عاشور، 15/ 165.

([2]) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 20/ 114، بتصرف يسير.

([3]) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 2/ 341.