“موسكو” هي المدينة التي لم تعد جميلةً في نظري إلا مؤخراً جداً، ولذلك أسبابه الموضوعية فيما يبدو!

في بدايات التسعينيات الميلادية كنت أصغر من أن أدرك تعقيدات الحرب الشنيعة التي شنها السوفييت على أفغانستان، وكنت أقل وعياً من أن أدرك خارطة العالم وأتعرف إلى ما كان يجري تلك الأيام من انهيار الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتي.

كبرتُ قليلاً لأصافح موسكو المصافحة الأولى وأنا في الصف الأول المتوسط: كانت الحرب الروسية الشيشانية على أشدها، وكان المجاهدون الشيشان يخوضون حرب عصابات طويلة المدى انتهت بمغادرة الروس بعدما زرعوا هناك من يخلفهم.

كان من الطبيعي جداً أن أمقت موسكو وما تمثله من همجية وحقد تجاه المسلمين، كنت حينها متابعاً ليوميات الحرب الروسية الشيشانية عبر موقع “صوت القوقاز”، وكانت أسماء رنانة مثل “شامل باساييف”، و”أصلان مسخادوف”، و”خطّاب”، و”أبي الوليد الغامدي”، وغيرهم.. رنانة جداً في أذني تمثل محور الخير، وفي المقابل كان اسما “بوتين” الموسكوفي، و”رمضان قديروف” المنتمي إلى غروزني” يمثلان محور الشر.

زاد من مقتي لموسكو.. أني كنت في فترة المراهقة أقرأ كتب رحلات العلامة محمد العبودي، الذي كان يتجول في روسيا بعدما ارتخت قبضة الشيوعية وسُمح للمسلمين باستعادة بعض مساجدهم التي تعرضت للمصادرة في طول روسيا وعرضها، وتهدم كثير منها، أما ما بقي فقد حُول بعد هدم مآذنه إلى مستودعات أو زرائب أو مخازن غلال أو مراكز شرطة أو غير ذلك… حنقت على موسكو التي مثلت بشيوعيتها في نظري مركزاً لحرب الإسلام: بالعدوان على المساجد وتجفيف مصادر التعلم التي ينهل منها المسلمون علوم دينهم؛ فنشأت من وراء ذلك أجيال من المسلمين لا تعرف من دينها شيئاً.

وأفلح العبودي في تنفيري من موسكو، وهو يصور بقلمه الرشيق وأسلوبه المعبر طوابير الناس في مراكز تناول الطعام ومحطات المواصلات العامة، وانحشارهم في شقق سكنية صغيرة متماثلةٍ تبنيها لهم الحكومة، وقذارة المرافق العامة ودورات المياه، ونحو ذلك من نواحي القصور التي كانت تعاني منها البلدان الشيوعية.

لكن أمراً عجيباً طرأ، إذ وقع في يدي ذات يوم كتيبٌ معنون بـ: “صوت الإسلام يعلو في موسكو”، للدكتور عبدالودود شلبي، أحد علماء مصر، فعرفت من هذا الكتاب أن روسيا تعتبر دولة مسيحية إسلامية، الدين الأول فيها هو دين المسيحية على المذهب الأرثودوكسي، ولدين الثاني هو الإسلام، وعرفت أن المسلمين يقاربون خُمس سكان روسيا، وأن في موسكو وحدها مليون مسلم على الأقل، وأن روسيا الاتحادية تضم جمهوريات مسلمةً.

كما عرفت من هذا الكتاب أن موسكو واحدة من المدن التي وصلها الحكم الإسلامي ودام فيها قرنين من الزمن ثم انحسر عنها، كما انحسر عن عدد من البلدان كجورجيا في الغرب والهند في الشرق.

ومرت بي السنوات من بعدُ وأنا مجاف لموسكو، مباعد لها، لا أحب أن أغشاها ولا أن يكون لي بها اتصال، لولا أن جئتُها من بابٍ آخر هو باب الأدب، فإذا أنا أطالع لها وجهاً آخر.

لم أكن لأحسب أن الأدب الروسي مفعم إنسانيةً، وعمقاً، ورقةً، وجمالاً، لأن موسكو كانت في نظري مدينة قاتمة كئيبة باردةً، يسوسها حكام قساةٌ مجرمون، وحسبك إيفان الرهيب في القديم، وبوتين في الحاضر، ولينين وستالين من قبل عقود قليلة من الزمان؛ فلماذا يتخيل مثلي أن تلك البلاد يمكن أن يصدر عن أهلها أدبٌ حقيقي غير هتافات الموت والوحشية؟!

كان طبيعياً أن توحي لي الرواية البوليسية الشهيرة “أرسين لوبين في موسكو” بشيء يؤكد لي ما تعنيه موسكو: جريمةٌ بشعة، ومجرم غامض يحتال المحقق العبقري قبل أن يقبض عليه بالدليل الدامغ!

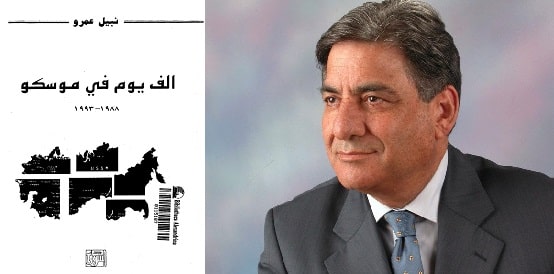

لكني وجدت في موسكو شيئاً مختلفاً وأنا أطالع كتاب “ألف يوم في موسكو” وهو مذكرات نبيل عمرو الذي كان ممثلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية في موسكو في السنوات الأخيرة من عمر الاتحاد السوفيتي والسنوات الأولى من جمهورية روسيا الاتحادية القائمة على أنقاضه. صحيح أن الأماكن التي تدور فيها مجريات تلك المذكرات محدودة، لا تتجاوز بعض المقرات الرسمية والدبلوماسية في موسكو، إلا أن موسكو بدت لي أعقد بكثير من مجرد مدينةٍ باردة كئيبةٍ، بدت لي مدينةً تلفت الانتباه، وتستحق المشاهدة، وبدت لي المؤسسة الحكومية الروسية معقدة، غامضةً، تنوء تحت أحمال من البيروقراطية، وتحظى المخابرات فيها بسطوة ونفوذ يسري في كل أوصالها سريان الكهرباء في سلك من نحاس.

لم أطالع الأدب الروسي بما يكفي، لكن العناوين القليلة التي قدر لي أن أقرأها كانت تشترك في شيء واحد هو أنها تقرأ الإنسان أكثر مما تقرأ البنيان، وأنها تغوص في داخل النفس، تلقي بعض الضوء على دهاليزها المعتمة البعيدة التي لا يبلغها القلم ولا التأمل إلا بشق الأنفس، سواء في ذلك “أنا كارنينا” لتولستوي، أو “المقامر” لدويستفسكي، أو “الأبله” و “الجريمة والعقاب” و”مذكرات من البيت الميت” لدويستفسكي كذلك؛ و”النفوس الميتة” لغوغول، حتى لكأن انطباعاً ما نبت في ذهني يقول: لا يكون الكاتب كاتباً في روسيا حتى يكون غواصاً محترفاً في الوجدان الإنساني؛ يغوص في أعماق النفس ويعود منها باللؤلؤ والمحار والردى!

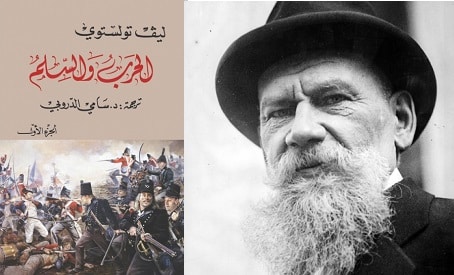

عودة إلى موسكو التي استطاع تولستوي في “الحرب والسلم” أن ينفرني منها، أو على الأقل أفلح في بناء جدار شاهق بيني وبين أثريائها، الذين صورهم في هيئات من الانحلال والتفاهة والعبث، كما جعلني أشعر بمدى صعوبة الحياة في شتاء موسكو، التي استعصت على نابليون إذ حاول غزوها، وقالت له بلسان الحال: لن تدخل، لكن -لو استطعت فرضاً أن تستولي على موسكو؛ فإن الشتاء القارس كفيل بإزاحة وساوسك، وضمين بأن يحملك حملاً على الانسحاب من موسكو خاسئاً حسيراً.

ثم جاء من بعده بولغاكوف في رائعته “الشيطان يزور موسكو” ليؤكد الانطباع السلبي عن موسكو، إذ تناول المدينةَ تناولاً مليئاً بالسخرية التي لا تنافي العمق ولا تناقض الرسالية الطاغية، لكنها تزهّدني في موسكو وأهلها.

يا ترى! كيف أمكنني أن أتقبّل موسكو في نهاية المطاف وأضعها على قائمة المدن التي أطمع أن أزورها ذات يوم؟

الجواب ليس طويلاً! قرأت الكتاب الذي ألفه هنري تروايا عن القاص الروسي أنطون تشيخوف، ووجدت فيه لمحات عن موسكو حببتها إليّ لوناً ما. كما أني شاهدت بعض الوثائقيات عن موسكو، ووجدتها مدينةً تستحق أن تحتل من الوجدان مساحة ما.