الله واحد.. والتفرد يقتضي التعظيم، والمعظم لا يقبل تعظيما لسواه.. إلا من أمر هو بتعظيمه.

هكذا وباختصار تنضوي قيمة الوحدانية على أسس كفيلة بخطاب ديني يعلي من قيم الحرية جميعها على استثناءات الاستبداد البشري، يقمع أي محاولة للتمييز خارج إطار تلك القيم!

ومن هذا المدخل ينبغي ان تعالج تلك الخطابات التي شرعت الاستبداد والخضوع، تلك الموروثات التي جعلت من النصوص خادمة في بلاط المستبدين، تبرر لهم استبدادهم، بل وتجيز لهم هدم بنيان الله في الأرض وهو الإنسان، هدما معنويا تارة بمسخه والقضاء على روحه قهرا وظلما، وهدما حسيا تارة بتبرير قتله والولوغ في دمه!!

فالأفغاني مثلا كان يخاطب الفلاح قائلا: ” أيها الفلاح الذي تشق الأرض بمحراثك، لم لا تشق به قلب مستعبدك”! سمع البعض هذا الكلام الذي يجعل الدماء تغلي في العروق ثم ابتسم ومضى، بل إن البعض انحدرت بهم العبودية، فحاول أن يؤسس لها ويجعلها نظاما؛ لأنه يرى أن العبيد لا يلدون إلا عبيدا، بل إنه يعتبر أن قتل العبد لا يكون إلا بإعطائه حريته.

وفي المقابل يطرح الكاتب الفرنسي لابواسييه تساؤلا ويقول: “كيف أمكن لهذا العدد الهائل من الناس أن يحتملوا أحيانا طاغية واحدا لا يملك من السلطان إلا ما أعطوه، ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر احتمالهم الأذى منه، ولا يستطيع إنزال الشر بهم لولا إيثارهم الصبر عليه بدلا من مواجهته..

ونحن نطور هنا سؤالا: كيف لمن يقول “لا إله إلا الله” أن يفقد القدرة على قول “لا”؟ كيف لمن يؤمن بإطلاقية الحاكمية التوحيدية أن يرضخ للاستبداد.. أو على حد تعبير مالك بن نبي أن يكون ” قابلا للاستعمار”؟

ولطالما بعث القرآن الكريم بإشارات كثيرة تؤكد على قيم الوحدانية وترسي من خلالها قواعد الحرية في صورة مبهرة تجعل العبودية لغيره سبحانه كفر، وتلفت إلى أن العبودية انصياع واستكانة ومذلة لا مجرد سجود وركوع!!

وهي بالمناسبة إشارات ليست مناقضة للفطرة والعقل والمنطق، أو بمعنى أدق ليست شعارات جوفاء وإنما تقوم على منطق عقلي لا يجد الإنسان أمامها إلا التصديق والاقتناع…

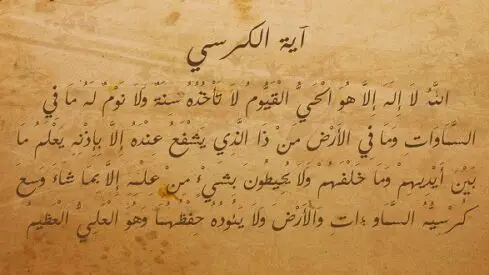

ولعل أحد أهم تلك الإشارات في القرآن الكريم تلك الآية المعجزة في بنائها والمعجزة في تصويرها، والمعجزة في ما اشتملت عليه من معان تقرر تلك الحقائق دون مواربة.. إنها آية الكرسي كما اشتهرت عند المفسرين…

“الله لا إله إلا هو الحي القيوم..” لا ألوهية إلا لله، وألوهيته ألوهية متفردة لا غبش فيها ولا تحريف كما يدعي أصحاب العقائد الباطلة من تثليث وغيره، وهذا الوضوح والنقاء في تلك الوحدانية وهذه الالوهية هو ما يجعل المسلم قادرا على التفريق بين حق الخالق وبين حقوق غيره، فكل من سواه دونه، وكل من عداه لا يصل إلى مرتبته، وبالتالي فإن حقيقة التوحيد ترفع المسلم فوق محاولات الاستعباد أو الاستذلال أو الاستكانة للظلم والظالمين…

حقيقة لا إله إلا الله تجعل المسلم قادرا على مواجهة كل من سوى الله، لأنه يثق في أن من سوى الله مثله، فالتفرد الوحيد في الكون هو لصاحب الوحدانية المطلقة، والتميز الوحيد في الكون على كل الكون هو للخالق الذي لا يشترك معه أحد!!

وتؤكد الآية على المسلم معاني التوحيد، بمنطق عقلي لا يقبل شكا ويتأبى على كل محاولات الرمي بالباطل…

” الحي القيوم..” وهنا تترسخ قيم الوثوق والتعلق به سبحانه لا بغيره، وبالتالي تهون الحياة ما دام كل من سواه ميت، وما دام هو القائم على امر هذا الكون بما يصلحه..

حقيقة لا إله إلا الله تجعل المسلم قادرا على مواجهة كل من سوى الله، لأنه يثق في أن من سوى الله مثله

فلا حياة دائمة إلا له، كل ما عداه يزول، كل ما عداه يأفل، كل ما عداه يحيا حياة ناقصة، والنقصان يتناقض مع الإجلال، فلا إجلال ولا تعظيم إلا لمن لا يعتريه نقص، للحي حياة ليست كحياوات الآخرين!

لأن الحياة التي يوصف بها الله هي الحياة الأزلية التي لم تأت من مصدر آخر، ويتفرد سبحانه على هذا المعنى بالحياة المطلقة التي لم يسبقها عدم، والحياة المطلقة من خصائصه الذاتية، لا يماثله فيها شيء، فالله سبحانه ليس كمثله شيء، ومن ثم ترتفع كل شبه من الخصائص التي تتميز بها حياة الأشياء، وتثبت لله صفة الحياة المطلقة

ولهذا وحينما أراد سبحانه وتعالى أن يخلص الإنسان من التعلق بغيره مهما كانت قوته وعلا سلطانه، وامتد نفوذه، فإنه تحدث عن قيم التوحيد المتفردة، أمر بالتوكل عليه وحده وخلع كل من سواه، متباهيا سبحانه بميزة من ميزات التفرد التي لا ولم ولن ينازعه فيها كائن من كان في هذا الكون، فقال سبحانه: “وتوكل على الحي الذي لا يموت..”!

بهذه الطريقة القرآنية ينبغي أن يكون التوحيد وقيمه المتفردة أحد المداخل المهمة في إنتاج خطاب ديني يقف في مواجهة صنف من مدعي العلم يسوغون الظلم والقتل ويلوون عنق النصوص لتمكين المستبدين..

وبالمناسبة فإن النبي ﷺ كان يؤسس لتلك المفاهيم لدى جيل الصحابة، وهو ما أسهم في تكوين تلك الشخصيات الفذة التي ادركت دورها الحقيقي، ورسالة الإسلام الأسمى، والتي عبر عنها ربعي بن عامر رضي الله عنه وهو يخاطب رستم حينما سأله عما يحملونه من دين أو قيم أو معتقدات، فكانت الإجابة وكانها محصورة في الرسالة الأسمى، رسالة التوحيد وتجلياتها: ” لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.

وصف رسالة الإسلام بميزات الحرية والعدل، وبناء الإنسان، وبناء الاوطان، وإعمار الدنيا، وضمان الآخرة، وتلك هي قيم التوحيد الأعلى شأنا التي تربى عليها هذا الجيل الرائع.

فربعي بن عامر أحد أبطال جيش القادسية، الذين تربوا على منهج التوحيد الصافي الذي تتضاءل معه أمام أعينهم كل هالات الاستبداد والصولجان والنفوذ والسلطان، فلا خضوع ولا ذل ولا استكانة إلا بين يدي المتفرد بالوحدانية سبحانه في كل شيء..

ولقد تعاهدهم رسول الله ﷺ بالتربية على ذات المنهج حتى تأصل في نفوسهم فلم تعد تخيفهم هالات الملوك ولا صولجانهم، فكيف يخافون منها وهم الذين سمعوا رسول الله وهو يقول: ” إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه” (رواه مسلم من حديث ابي موسى الاشعري)

وتلك معالجة منهجية تؤكد على أن النبي ﷺ علم أصحابه على تلك القيم العقدية الخالصة، لإدراكه ﷺ أنها سوف تسهم في خلق جيل قادر على نثر رسالة الحرية على العالمين، وهو ما يدعونا للتاكيد على ما ذكرناه من أن عبارة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها قائم عندنا على إدراك هذا المنهج والتعلق به لا على سنن العادات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان!!!