من وحي قلمه خطّ الأديب مصطفى الرافعي سطورا حول دلالات العيد بين الأمس واليوم، متسائلا عما حدث ليفقد العيد رسائله الواحدة تلو الأخرى، ويتحول إلى مناسبة لتجديد الثياب، وتجديد الفراغ، وزيادة ابتسامة منافقة على حد قوله!

من عيد للفكرة العابدة إلى عيد للفكرة العابثة، ومن إثبات للوجود الروحي للأمة إلى اكتفاء بوجودها الحيواني، يتتبع الرافعي في مقالته عن (المعنى السياسي للعيد) خيوط الفارق المؤلم بين صورة العيد المبثوثة في ثنايا الكتاب والسنة، ومظاهره التي تشي بضعف الأمة وتفككها، وانتكاسها الحضاري.

ينفض الرافعي غبار الوهن عن الصورة الحية للعيد، كما صاغتها النفوس الحية في الزمن الأول، فيستشف منها ست رسائل تضفي عليه حضورا معنويا غير الذي نحياه اليوم.

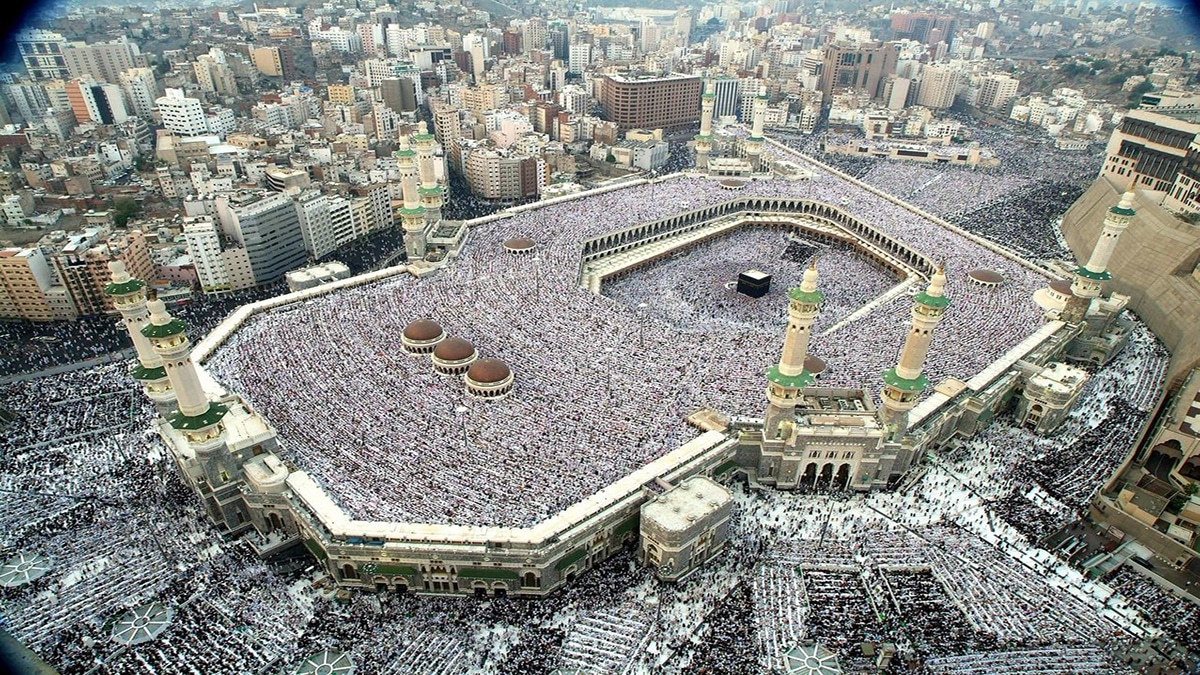

أما الرسالة الأولى فهي أن العيد إظهار لوحدة الشعور والكلمة، وإثبات وجود الأمة وقدرتها على تغيير الأيام لا الثياب فقط.

والثانية فيها تذكير للأمة بأن روح الإخاء والجوار لا تُقيدها حدود مصطنعة، كأن العيد إطلاق لروح الأسرة الواحدة في الأمة بأسرها.

والثالثة فيها إظهار للذاتية النشيطة والمفعمة بالحياة والقوة، كأن العيد يهتف في الأمة: أخرجي يوم أفراحك كأنه يوم للنصر!

وأما الرابعة ففيها إبراز للكتلة الاجتماعية للأمة، واستقلالها عن الأجنبي في وجودها وصناعتها واقتصادها.

والخامسة فيها تلقين معاني البهجة للصغار والكبار، في ارتباطها بالصفات الإنسانية؛ إذ لا يكون الفرح والبهجة كذلك إلا حين يستمدان حضورهما من الألفة بين عموم الناس، ودفء الشعور الإنساني الصادق.

بينما الرسالة الأخيرة تدور حول تعليم الأمة كيف توجه بقوتها حركة الزمن، لتجعل من كل إنجاز عيدا يستحق أن يُحتفى به؛ فيكون ازدهار الاقتصاد، وتطور الصناعة، وحركة العلوم والفنون أعيادا تحقق النصر الذي لا يقل شأنا عن نظيره العسكري.

استعرض الرافعيجماليات العيد في إحاطته بالحياة العامة للمسلم، لكن دون أن يكشف عن سر التحول الذي طرأ عليها في الزمن المتأخر: هل يتعلق الأمر على سبيل المثال بغلبة الطابع الاحتفالي والعادات المستحدثة على الهدي النبوي؟ أم أن العيد تعرّض كغيره من المظاهر الإسلامية لغلبة المادة على المبدأ، والانسياق خلف تبريرات تنزع عنه شعاره الخاص؟

لما قدم الرسول ﷺ إلى المدينة، وجد أن أهلها يحتفلون بعيدين من رواسب الجاهلية هما النيروز والمهرجان، فقال: ” إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر”-رواه أبوداود وصححه الألباني-.

كان العيدان بمثابة تتويج لركنين عظيمين هما الصيام والحج. ويكشف الهدي النبوي عن تأطير لمظاهر الفرح والابتهاج بهدف تنقيتها من رواسب الشرك والوثنية؛ فوردت أحاديث تحث على التجمل في العيد، والتوسعة على العيال، والرخصة في الغناء والضرب بالدف واللهو المباح.

وبما أن العيد مظهر من مظاهر التعبير عن كيان الأمة وشخصيتها، واستقلالها الحضاري عن بقية الأمم، فلا شك أنه تأثر بما تتأثر به المظاهر الأخرى حين ينفرط العقد، وتتفكك أسباب الوحدة والتماسك الاجتماعي.

يكشف آدم ميتز عن سبب جوهري يتمثل في مواصلة المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام احتفالهم بالأعياد النصرانية في جانبها الترفيهي، وكيف أن الأديرة تحولت إلى مراكز جذب لطُلّاب اللهو من المسلمين. يقول في كتابه (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري):

“ولم يرض الذين دخلوا الإسلام من أهل تلك البلاد- مصر والعراق- أن يُحرموا من الاحتفال بهذه الأيام التي كانت تزدهي بها حياة آبائهم الوثنيين من قبل.. واشتركوا في الجانب الاجتماعي المسلّي من تلك الأعياد كما فعل آباؤهم من قبل.. وكانت أعياد القديسين في مختلف الأديرة أكثر الأعياد نصيبا من احتفال الناس”

ومن خلال استعراضه لما تضج به قصائد الشعراء آنذاك من ذكر أعياد النصارى، وأماكن اللهو وأشكاله، نتلمّس الانحراف الذي أصاب مظاهر التعبير عن الفرح، وكيف أن الأعياد الوثنية، كعيد النيروز والمهرجان بُعثت من جديد:

“وكان الناس يتهادون في المهرجان، كما يتهادون في النيروز. وكان القواد ورجال دار الخلافة تخلع عليهم فيه ملابس الشتاء؛ وكان العامة يغيرون فيه الفرش والآلات وكثيرا من الملابس. وكان هذا العيد يمتاز خاصة بأن الرعية يُهدون فيه إلى السلطان.”

لم يكن استجمام النفوس بعد موسمين للعبادة هما رمضان والحج منفصلا عن إظهار شعائر الدين؛ لذا كانت تعبيرات السلف الصالح تجمع بين الأمرين، من خلال تحقيق الأثر الإيماني والاجتماعي للعيد. وهكذا ارتبطت مقاصده لديهم بالفرح بتمام العبادة، وزيادة الإيمان، وصلة الأرحام، وتقوية وشائج القربى. بمعنى أن العيدين كانت لهما رسائل واضحة، دلّت عليها نصوص وأحكام ظلت، ولاتزال دون شك، تؤطر مقاصد الفرح والابتهاج، وتتويج مشقة التكليف بمنحة ربانية.

غير أن وتيرة الحياة اليومية في زمننا الحاضر، وتشبّع مجتمعاتنا بمنظور غربي لإيقاعي العمل والفراغ، عزّز من موقع الفرح والسرور على حساب المقصد الشرعي، وتأثر المسلم المعاصر بالتعبيرات التي يكتسيها العيد في مجتمعات غير إسلامية. يقول روجبه كايوا، الانثربولوجي والناقد الفرنسي، في كتابه (الإنسان والمقدس)

” لقد كان العيد ولايزال، أمس كما اليوم، يتمثل في الرقص والغناء، والتهافت على المأكول والمشروب. على المرء ان يُقبل على كل ما تلذّه نفسه وتشتهيه، وأن يعُبّ منه حتى التخمة والمرض. تلك هي سُنّة العيد.”

وحديث كايوا هنا هو عن العيد الذي يقطع سير الحياة النظامية، حيث الإنسان منهمك في أعماله اليومية، وتنضبط حياته بفعل قوائم من القوانين والمحظورات؛ ثم يأتي العيد ليتيح له فسحة من الإثارة والحماسة، بل وانتهاك المحظور إذا لزم الأمر!

عيد بهذه الصورة هيأ لماكينة الاقتصاد أن تسطو على تعبيراته، وأن توجّه الأفراد إلى مضاعفة نزعتهم الاستهلاكية في كل مناسبة، ليصبح الابتهاج والغبطة مقرونين بما يتم إنفاقه وتبديده من أموال، وبالتالي تعميق الشعور بالفوارق الاجتماعية بين أغنياء الأمة وفقرائها.