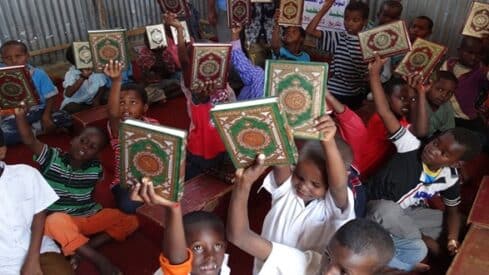

يدور نقاش بين بعض المهتمين بالتعليم في إفريقيا حول بعض مظاهر عدم احترام المصحف الناتج عن الجهل بأساليب الأدب معه، ومخاطر نزع المصاحف من أيدي الأطفال، وأثر ذلك على توقف التعليم وانحساره.

ويمكن صياغة الموضوع محل النقاش على شكل سؤال نصه: “هل يجوز إعطاء المصحف -للمتعهد باحترامه- في بيئة قليلة مصاحفها ولا يحترم أهلها المصاحف ولا الألواح[1] الاحترام الكافي، مع أنهم إذا لم يجدوا المصاحف لم يتعلموا القرآن”؟

ولمقاربة الإجابة عن هذا الإشكال نمكن أن نصوره مترددا بين قاعدتين:

-قاعدة جلب مصلحة تعليم الدين.

-وقاعدة درء مفسدة امتهان القرآن.

وكلا القاعدتين خاضعة للقصد الباعث عليها وهو مؤثر فيها، والأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند اعتدالهما، فلو استويا من كل وجه لكان إعمال هذا الأصل أولى.

أما وقد اختلفا فلنبين وجه المصلحة والمفسدة وذلك على النحو التالي.

أولا: مصلحة تعليم الدين

ترجع مصلحة تعليم الدين (وخاصة في بيئة كالتي وقع الإشكال فيها[2]) إلى أصل بلاغ الدين، إذ لا يتصور بلاغه وبقاؤه إلا بتعليمه للصغار خاصة.

ويؤكد هذا الأصل ما تتعرض له تلك البلاد من جهل وفقر وغياب قدوة إسلامية، وبعد عن المرجعيات العلمية والثقافية. وتعرض للهجمات التنصيرية القوية.

وهذا الأصل فروعه أصول الدين التي هي أسس الدين وأركانه، فمنه يتفرع الإيمان والإسلام والصلاة والزكاة والصيام والحج… وعلى هذه تنبني توابعها.

ويشير إلى هذا المعنى (أعني تقدم تعليم الدين في الترتيب على أصوله في التنفيذ) حديثان:

الأول: حديث جبريل الذي جعل الدين أصلا تتفرع عنه ثلاثة فروع هي أصول ما سواها؛ (الإيمان. الإسلام. الإحسان) ف: “هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم”[3]

الثاني: حديث معاذ عند الترمذي[4] وغيره، وفيه: “ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؛ رأس الأمر الإيمان، وعموده الإسلام وذروة سنامه الجهاد”؛ فالحديث جعل الدين أمرا أصليا، والإيمان والإسلام بعض مكوناته. والصلاة التي هي عماد الدين جزء من عماد أكبر هو الإسلام فهي هنا بمثابة الفرع عن العمود.

لذلك فتعليم الدين في هذه البيئات يدخل ضمن الأصول لا ضمن الفروع.

ثانيا: مفسدة إهانة المصحف:

-لا شك أن إهانة المصحف من أعظم المنكرات وأكبرها ومن أصول الردة وأسبابها، فردةٌ تعمد إهانته، أو وضعه في القذر أو تدنيسه أو أي فعل متعمد يدل على عدم احترامه[5]. ولا شك أن تقديره واحترامه وإجلاله وتعظيمه، وإكرامه وتبجيله مطلوب بشتى أنواع الطلب، وهو دليل التقوى ومعيار التوفيق؛ ” ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ” [سورة الحج، الآية: 32].

-كما لا شك أن الشرع فرق تفريقا بينا بين العمد والجهل والنسيان؛ فربط العقوبات والجزاءات بالنيات، وعفا عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه الفاعل[6]، ونفى الإثم عن من لم تبلغه الدعوة؛ ” وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا” [سورة الإسراء، الآية، 15].

وتعلق هذه المسألة بهذه الأصول من وجوه؛

الأول: أن الجاهل غير مؤاخذ بمقتضى جهله، والضعيف غير مؤاخذ بما ضعف فيه، وهؤلاء في أغلبهم يجهلون الحكم أو لا يفهمونه على وجهه، أو يرون في تطبيقه مشقة وعنتا لعدم التعود عليه أكثر من ما هو في حقيقة الأمر. فيحتاجون من يعلمهم أكثر من حاجتهم إلى من ينكر عليهم، وتعليم مثلهم يبدأ بأسره بالكلمة الطيبة والفعل المتزن، ففي “لا تزرموه”[7] أصل من ذلك الخلق أصيل؛ إذ أجَّل ﷺ تغيير المنكر حتى يجد قلبا وأنا واعية.

والثاني: الناسي غير مؤاخذ بما نسي أو أخطأ فيه “لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا” (قال: قد فعلت)[8]. فكثير من أفعالهم ناتج عن النسيان أو الخطأ. وهما محل عفو.

الثالث: أن الخطأ العرضي لا ينفي الإقدام على التجربة، وأصل هذه القاعدة مأخوذ من قوله: ” إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُون ” جوابا لقول الملائكة: ” أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ “[9]. (والمقصود بالتجربة في حق الله الاختبار والابتلاء “ليبلوكم ايكم أحسن عملا”، وفي حقنا ” مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُون” [سورة الأعراف، الآية: 164])

فكون هؤلاء قد يخطؤون في التعامل مع المصحف وقد يأخذ ذلك منهم مظهر العادة المضطردة. -مع غياب نية الإهانة-، يجعل الإقدام على نشره بينهم أفضل من تركهم لقمة سائغة للجهل والفقر والتنصير.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن التعامل مع هؤلاء تعليما وتوجيها يقتضي:

- التفريق بين الاحترام الشرعي المطلوب والعرفي المتعود، (وضع المصحف على الفخذ، والسروال الطاهر، التقليب بالإصبع المرطبة بالبصاق، محو كلمة من اللوح بالبصاق، كتابة القرآن على النعل، وعلى الرحل، ووضعه على الفراش….) وبالرجوع إلى كتب السنة تضح فروق كثيرة بينهما.

- عدم الإنكار على الجهلة فيما له وجه شرعي ولو كان ضعيفا، تيسيرا عليهم، وتقريبا لهم؛ وفي التدرج في التشريع، وترك البيت على غير قواعد إبراهيم ما يكفي في الدلالة لذلك.

الخلاصة

القواعد المتجاذبة هنا تدور على أصول لها علاقة بالنية والقصد، وهي في حد ذاتها مختلفة المراتب، فمنها الضروري (تعليم الدين) ومنها مكمله (كمال توقير المصحف)، والواضح أن أحد شقيها (شق المفسدة) دائر -بالنية- بين التحسيني والحاجي، أو هو مكمل للضروري، وأن الوقوع فيه راجع لمعفو عنه غالبا.

بينما ترك المصلحة غير مانع من الوقوع في المفسدة[10]، موفر أسباب البعد عن الدين وزيادة الجهل به، وطمس آخر مظاهر التشبث به.

وعليه فما لم يثبت تعمد الإهانة، وما لم تصل درجة المجمع عليه فينبغي الرفق والتيسير حتى يتعلم القرآن فربما نشأ في متعلميه من حبه وتوقيره ونشره والعمل به ما عظم به الأجر وعفي به عن التقصير.

ويؤكد هذا التزام المعلم الحفاظ على آدابه. ولنصدقه في قوله، ولندع له بظهر الغيب، ولنكل نيته لله.

[1] – اللوح قطعة من خشب يكتب فيها القرآن، وهي أغلب أدوات التعليم في عدد كبير من أماكن إفريقيا.

[2] – بيئة شديدة الجهل بالدين تجتاحها المنظمات التنصيرية،ولم يبق من معالم الدين والتعلق به فيها غير تعليم الأطفال القرآن الكريم، وبعض الشعائر الظاهرة عند الكبار.

[3] – وقد بوب البخاري على نحو ما أوردنا فقال: ” باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة وبيان النبي ﷺ له، ثم قال: «جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم» فجعل ذلك كله دينا”. البخاري، الجامع الصحيح، 1/18-19، (والحديث بتمامه في ص: 19، من نفس المجلد) تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: 1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ

[4] – وتمامه: ” عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ [ص:12] وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ البَيْتَ» ثُمَّ قَالَ: ” أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ” قَالَ: ثُمَّ تَلَا {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ} [السجدة: 16]، حَتَّى بَلَغَ {يَعْمَلُونَ} [السجدة: 17] ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ»؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ» ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ»؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»”، سنن الترمذي، تحقيق إبراهيم عطوة، 5/11-12، ط: 2، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، 1975.

[5] – قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: ” الردة: كفر المسلم بِصَرِيحٍ أَوْ لَفْظٍ يَقْتَضِيهِ أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ: كإلقاء مصحف بقذر”، ص: 238، تحقيق: أحمد جاد، ط: 1، دار الحديث، القاهرة، 2005.

[6] – ” عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»”، سنن ابن ماجه، 1/659، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي، (بدون تاريخ ولا رقم طبعة).

[7] – جزء من حديث جاء فيه: “عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُوهُ» قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْه”. صحيح مسلم، 1/236، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث العربي – بيروت، (بدون تاريخ ولا رقم طبعة).

[8] – “عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ} [البقرة: 284]، قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا ” قَالَ: فَأَلْقَى اللهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] ” قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ” {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة: 286] ” قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ” {وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا} [البقرة: 286] ” قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ”، صحيح مسلم، 1/116، م س.

[9] – وتمام الآية: “وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُون”. [سورة البقرة، الآية: 30].

[10] – وهي امتهان المصحف، إذ مع عدم التعلم يمكن أن يهان المصحف، وأن لا يحترم.

تنزيل PDF