ُعرِّف محمد رشيد رضا “تفسير المنار” في بطاقة العنوان بأنَّه : “هو التَّفسير الوحيد الجامِع بين صحيح المأثور وصريح المعقول، الذي يُبيِّن حكم التَّشريع، وسُنَنَ اللَّه في الإنسان، وكون القرآن هداية للبشر في كلِّ زمان ومكان، ويُوازن بين هدايته وما عليه المسلمون في هذا العصر، وقد أعرضوا عنها، وما كان عليه سلفهم المعتصمون بحبلها، مُراعَى فيه السُّهولةُ في التعبير، مُجْتَنِبًا مزْجَ الكلام باصطلاحات العلوم والفنون، بحيث يفهمه العامَّة، ولا يستغني عنه الخاصَّة؛ وهذه هي الطَّريقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حكيمُ الإسلام الأستاذ الإمام الشَّيخ محمَّد عبده، رضي اللّه عنه.

وهذا الملمح المهم المتعلق بمسائل الإصلاح الديني والاجتماعي من جهة، وبيان سنن الله في الكون من خلال القصص القرآني من جهة أخرى، يشترك فيه مع الإمام محمَّد عبده ومحمَّد رشيد رضا مُفسِّر آخر، وإن كان مُتأخرًا زمنيا، ألا وهو : محمَّد الطَّاهر بن عاشور، الذي يؤكِّد في تفسيره “التَّحرير والتَّنوير” أنَّ اللّه تعالى “أنزل القرآن كتابًا لصلاح أمر النَّاس كافّة؛ رحمةً لهم. فكان المقصد الأعلى منه صلاحُ الأحوال الفردية، والجماعية، والعُمْرانيَّة.

فالصَّلاحُ الفرديُّ يعتمد تهذيبَ النَّفس وتزكيتها (…) وأمَّا الصَّلاح الجماعيُّ؛ فيحصل أولا من الصَّلاح الفرديّ، ومن شيءٍ زائد على ذلك وهو ضبْطُ تصرُّف النَّاس بعضهم مع بعض على وجهٍ يعْصِمهم من مُزاحمة الشَّهوات، وهذا هو علم المعاملات، ويُعبَّر عنه عند الحكماء بالسِّياسة المدنية. وأمَّا الصَّلاح العمرانيُّ؛ فهو أوسع من ذلك إذ هو حِفْظُ نظام العالَم الإسلاميّ، وضبطُ تصرُّف الجماعات والأقاليم، ورَعْيُ المصالح الكليّة الإسلامية، وحفظُ المصلحة الجامعة عند مُعارضة المصلحة القاصرة لها؛ ويُسمَّى هذا بعلم العُمران وعلم الاجتماع”.

من جهة أخرى، يعدُّ “تفسير المنار” امتدادا لما كان عليه الإمام محمَّد عبده، وأستاذه جمال الدِّين الأفغاني، لجهة المنهج في مجلة “العروة الوثقى”. وهو ما أشار إليه رشيد رضا بالقول : “وأهمُّ ما انفرد به منهج العروة الوثقى في ذلك ثلاثة أمور :

أحدها : بيانُ سُنَن اللّه تعالى في الخلق ونظام الاجتماع البشريّ، وأسباب ترقِّي الأمم وتدليها، وقوّتها وضعْفها.

ثانيها : بيانُ أنَّ الإسلام دينُ سيادة وسُلطان، وجمعَ بين سعادة الدُّنيا وسعادة الآخرة؛ ومُقتضى ذلك أنَّه دينٌ روحانيٌّ اجتماعيٌّ، ومدنيٌّ عسكريٌّ، وأنَّ القوة الحربية فيه لأجل المحافظة على الشَّريعة العادلة.

ثالثها : أنَّ المسلمين ليس لهم جنسيةٌ إلا دينهم، وأنَّهم إخوة لا يجوز أن يفرِّقهم نسبٌ ولا لغةٌ ولا حكومة”.

وكما لاحظ الدكتور طه جابر العلوانيّ في دراسته : “نحو منهجية للبحوث والدِّراسات القرآنية”، المنشورة في مجلة “إسلامية المعرفة”، فإنَّ كلَّ الجهود قد حَوَّمت بالأمَّة حول بعض شواطئ ذلك الكتاب المَجِيد المكنون، وقدَّمَت شيئًا من الفوائد، ولكنَّها قد قصرَتْ عن الإلمام بِمُطلق الكتاب؛ إذْ هيمنت نِسبيَّة البشَر على ذلك المطلَق، وقيَّدتْهُ إلى مُدركاتِها الظَّرْفيَّة ومُحدَّداتها الزَّمانيَّة والمكانيَّة، وسُقوفها المعْرفيَّة، وقاسَتْه على الكتب التي سبقَتْه من بعض الوجوه، فأدَّى ذلك كلُّه إلى بروز تفسيراتٍ مُتضاربةٍ، وتأويلاتٍ مُتناقضةٍ، وفقهٍ مُختلفٍ، وكلامٍ مُعتسِّفٍ، وأصولٍ تَمازجتْ بالفروع، وتحوَّلت الوسائلُ اللُّغوية إلى مقاصد، بحيث صارَتْ تتحكَّم أحيانًا في لغة القرآن، وصارت تلك المعارفُ مقْصُودةً لِذَاتِها، أو مَرْجِعِيَّاتٍ بديلةٍ يُسْتَغْنَى بالرُّجوع إليها عن الرُّجوع إلى القرآن، إلاَّ على سبيل الاستِشْهاد، واتُّخِذت السُّنن النَّبويَّة – بدورها- مُعَضِّداتٍ، وشواهد سانداتٍ لما سبَرَه السَّابرون، وأصَّلَه المُؤصِّلون لتلك المعارف والعلوم.

ولعل ذلك هو ما سبق وأشار إليه الإمام محمد عبده، في سياق نقده لكتب التفسير السَّابقة، حين أكَّد أنَّ التَّفسير كان عندهم “عبارة عن الاطّلاع على ما قاله بعضُ العلماء كتب التَّفسير (…) وليت أهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير يَطْلبون لأنفسهم معْنى تستقرُّ عليه أفهامُهم في العلم بمعاني الكتاب، ثم يبثونه في النَّاس ويحْملونهم عليه. ولكنّهم لم يطلبوا ذلك وإنَّما طلبوا صناعة يُفاخرون بالتَّفنُّن فيها، ويُمارون فيها من يُباريهم في طلبها، ولا يخرجون لإظهار البراعة في تحْصيلها عن حدِّ الإكثار من القول، واختراع الوجوه من التَّأويل، والإغراب في الإبعاد عن مقاصد التَّنزيل”.

ويتابع الإمام نقده لجملة التفاسير السابقة على “تفسير المنار”، بقوله : “إنَّ اللّه تعالى لا يسْألُنا يوم القيامة عن أقوال النَّاس وما فهموه؛ وإنَّما يسألنا عن كتابه الذي أنزله لإرشادنا وهدايتنا، وعن سُنَّة نبيه الذي بيَّن لنا ما نزل إلينا: هل بلغتكم الرِّسالة؟ هل تدبَّرتُم ما بُلِّغتم؟ هل عقلتمْ ما عنه نُهيتم وما به أُمرتمْ؟ وهل عملتُمْ بإرشاد القرآن، واهْتديتمْ بهدي النَّبي واتبعتم سُنتَّه”؟

وفي الأخير فإننا نلحظ أنَّ ثمة توصيفات كثيرة تتعلَّق بالقرآن الكريم من حيث هو هداية وحُجَّة، وردت في بطاقة التعريف الخاصة بالتفسير في الأجزاء العشرة الأولى. ثمَّ وقعت بعد ذلك الانعطافة الكبرى ابتداء من الجزء الحادي عشر والثاني عشر، لتُسْبَقَ بِطاقةُ التَّعريف الخاصَّة بالتَّفسير بعبارة : “تفسيرٌ سلفيٌّ أثريٌّ مَدَنيٌّ عصْريٌّ إرشاديٌّ اجتماعيٌّ سياسيٌّ”. وقد كُتبتْ بخط مُغاير وأكبر حجما؛ لتبرهن على التغيير الجوهريّ الذي لحق؛ ليس فقط بعنوان التَّفسير من حيث التَّعريف به؛ وإنمَّا أيضا بمضمونه الذي طرأ عليه تغييرٌ جذريٌّ ليُصبح :

“التَّفسير الوحيد الجامع بين صحيح المأثور، وصريح المعقول، وتحقيق الفروع والأصول، وحلِّ المشكلات، ودحْض الشُّبهات، وإقامة حُجَج الإسلام، وبيان سياستِه في إصلاح الأنام، مع حُكْم التَّشريع وسُنن اللَّه في الاجتماع، وكون القرآن هداية عامَّة للبشر في كلِّ زمان ومكان، وحُجَّة اللَّه وآيته المعجزة للإنس والجان، ويُوازن بين هدايته وما عليه المسلمون في هذا العصر من الضَّعف والعجز وقد أعرض أكثرهم عنها، وما كان عليه سلفهم من السِّيادة والعِزَّة إذ كانوا مُعتصمين بحبلها، بما يُثبت أنها هي السَّبيل لسعادة الدُّنيا والدِّين، مُراعي فيه السُّهولة في التَّعبير، مُجتنبا كثرة مزج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون، بحيث تهتدي به العامَّة، وهو مُنْتَهى طلبة الخاصة. وهذه هي الطَّريقة التي توخَّاها في دروسه في الأزهر حكيمُ الإسلام الأستاذ الإمام الشَّيخ محمَّد عبده، قدّس اللَّه روحه”.

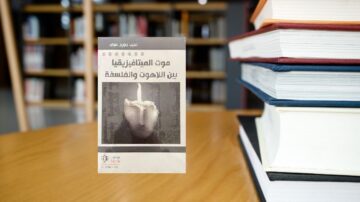

تنزيل PDF