عبد الرحمان الثعالبي مفسر وفقيه جزائري مالكي المذهب صوفي الطريقة، متكلم على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أحد أعلام الأشاعرة المالكية في القرن التاسع الهجري. معظم مصنفاته في علوم الشريعة، حيث ترك في هذا الحقل ما يزيد على تسعين مؤلفا في التفسير والحديث والتصوف والفقه واللغة والتاريخ والتراجم وغيرها، ويعتبر الثعالبي رمزا لـ”مدينة الجزائر” التي أضحت تعرف بـ”مدينة سيدي عبد الرحمان”.

الشيخ عبد الرحمن الثعالبي واحد من كبار العلماء المسلمين في الجزائر ، و أحد العلماء الذين خاضوا تجربة التفسير ورجعوا بدُرره ولآلئه. كيف لا وهو الذي خرج من منطقة القبائل المعروفة في الجزائر بالزوايا العلمية العريقة، المشهورة بدورها التعليمي والتربوي والتوعوي، البارزة بنشاطها الإجتماعي من خدمة المستضفين و إيواء عابري السيبل، وتربية اليتامى وتعليمهم. وهي منطقة عامرة بالعلماء من فقهاء ومحدثدين ومتكلمين ومفسرين ومناطقة ولغويين.

والشيخ عبد الرحمان الثعالبي بالنسبة للجزائريين ليس مجرد شيخ دين أو عالم او فقيه، وإنما يعتبرونه رمزا لهم ، حيث شيد على مرقده مسجدا ،واقيمت به زاوية كبيرة ،لنشر المعارف الدينية، حتى أصبح المكان منارة للعلم والثقافة وإحياء تعاليم الدين الإسلامي.

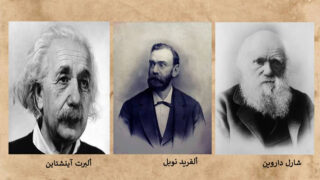

وفي مسيرة حياته العلمية والثقافية، ترك الثعالبي كنوزا من العلم والمعرفة، فهو رجل يقال عنه “مؤلاف” (أي كثير التأليف) ندب نفسه فداء للجزائر خاصة والعالم الإسلامي عامة، فقد كان رجلا مجتهدا في ميدانه، حتى قيل إنه كان موسوعة تمشي على الأرض، عالما بعلمي المعقول والمنقول، ومترجم يتسم بالحفظ والذكاء فجمع بينهما، كما كان من القلائل الذين استثمروا أوقاتهم في الجد والاجتهاد نافعا ومنتفعا، مؤثرا ومتأثرا، بل قام بتصحيح كثير من المفاهيم والقضايا الخطيرة التي كانت تمر بها الأمة الإسلامية.

من هو عبد الرحمان الثعالبي؟

هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف بن طلحة بن عامر بن نوفل بن عامر بن منصور بن محمد بن سباع بن مكي بن ثعلبة بن موسى بن سعيد بن مفضل بن عبد البر بن قيس بن هلال بن عامر بن حسان بن محمد بن جعفر بن أبي طالب.

وُلِدَ عبد الرحمان الثعالبي سنة 786هـ (1384م) بالجزائر موطن آبائه وأجداده الثعالبة، قرب وادي يسر وبجوار مدينة يسر الواقعة حاليا بولاية “بومرداس” (63 كلم شمال شرقي العاصمة الجزائرية)، وهذه المدينة هي موطن آبائه وأجداده الثعالبة، فيقال أبناء “ثعلب بن علي” من عرب المعقل الجعافرة.

تزوج الإمام الثعالبي قبل ذهابه إلى تونس مع امرأة اسمها “مريم”، كما ورد في مخطوط “أنباء أبناء الزمان” للشيخ علي بن الحاج موسى. وكانت “مريم” الأم الوحيدة لثمانية (8) أولاد، وقَابِلَتُهُمْ جميعا عند ولادتهم اسمها “تلاتيماش” من منطقة القبائل، أربعة ذكور وأربع إناث.

رحلته العلمية

نشأ عبد الرحمان الثعالبي في بيئة علم ودين وصلاح في جبال الخشنة المطلة على وادي يسر ووادي الجمعة، استهل تعلمه على يدي علماء منطقة القبائل. وزيادة على كونه ينحدر من أسرة ذات حسب ونسب وجاه وعلم وثقافة، فإن المحيط الداخلي كان مساعدا له، وسط يجعل من العلم جهاد في سبيل الله، فقد كان الثعالبي على درجة عالية من الصبر والانضباط في طلب العلم رغم تقدم العمر به، فكان مقتنعا بما يسمى بـ “الجهاد العلمي”، مفنيا زهرة شبابه في خدمة العلم والثقافة والأمة، لذلك فقد تحصل على إجازات كثيرة ومتباعدة زمانا ومكانا. كما ساعدته في مساعيه ظهور الإرهاصات الأولى لظهور بوادر النهضة العربية والإسلامية.

تكون الثعالبي في قصبة الجزائر ثم قصد المغرب الأقصى بصحبة والده محمد بن مخلوف فتعلم أصول الدين والفقه المالكي فأخذ عن العجيسي التلمساني المعروف بالحفيد.

وزار مدينة بجاية فمكث بها سنة ثم عاد إلى مسقط رأسه في يسر بعد وفاة والده ثم رجع لمدينة بجاية فنزل بها سنة 802هـ (1399م) ومكث فيها حوالي سبع سنوات، وتعلم فيها داخل “مسجد عين البربر” وكذلك “جامع بجاية الأعظم” في قصبة بجاية مع زملائه يحيى العيدلي وسيدي بوسحاقي مع آخرين.

وكان تتلمُذه على أئمة مقتدى بهم في العلم والدين والورع، أصحاب الفقيه الزاهد الورع عبد الرحمن الوغليسي، وأصحاب الشيخ أبي العباس أحمد بن إدريس كالشيخ الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عثمان المنجلاتي، والشيخ الولي الفقيه المحقّق أبي الربيع سليمان بن الحسن، وأبي الحسن علي بن محمد البليليتي، وعلي بن موسى، والإمام العلامة أبي العباس النقاوسي، فحضر مجالسهم.

ثم انتقل إلى تونس سنة 809هـ (1406م) فتعلم على تلاميذ ابن عرفة كالشيخ أبي مهدي عيسى الغبريني، والشيخ الجامع بين علمي المنقول والمعقول أبي عبد الله الأبي، وأبي القاسم البرزلي، وأبي يوسف يعقوب الزغبي، وغيرهم.

ثم ارتحل إلى مصر سنة 814هـ (1412م)، فسمع صحيح البخاري واختصار إحياء علوم الدين بها على البلالي، وحضر مجلس شيخ المالكية بها أبي عبد اللَّه البساطي، وحضر كثيرًا عند شيخ المحدثين بها ولي الدين العراقي الذي أجازه بعدما أخذ عنه علم الحديث مع علوم ومعارف أخرى، كما أخذ عن غيرهما من العلماء.

ثم رجع إلى تونس سنة 817هـ (1415م) فإذا في موضع الغبريني الشيخ أبو عبد اللَّه القلشاني خلفه فيه عند موته فلازمه، وأخذ صحيح البخاري إلا يسيرا عن البرزلي، ولم يكن بتونس يومئذ من يفوت الثعالبي في علم الحديث إذا تكلم أنصت العلماء وقبلوا ما يرويه، تواضعا منهم وإنصافا واعترافا لحقه، وكان بعض فضلاء المغاربة يقول له لما قدم من مصر: “كنتَ آيَة فِي علم الحديث”، وحضر أيضا مجلس الشيخ الأبي وأجازه. ثم قدم تونس الشيخ ابن مرزوق عام 819هـ (1417م) فأقام بها نحو سنة فأخذ الثعالبي عنه كثيرًا وسمع عليه موطأ الإمام مالك بقراءة الفقيه أبي حفص عمر القلشاني ابن الشيخ أبي عبد اللَّه مع علوم أخرى، وأجازه وأذن له هو والأبي في الإقراء، وأخذ عن غيرهم من الأئمة كالشيخ المحدث عبد الواحد الغرياني وحافظ المغرب أبي القاسم العبدوسي وابن قرشية.

زاوية الأناضول

ثم ارتحل إلى الأناضول أين زار مدينة بورصة التي لقي فيها استقبالا عظيما، فأقيمت له زاوية صوفية هناك وحبست عليه، وماتزال تلك الزاوية وقفا حبسا على الثعالبي إلى اليوم. ثم قصد الحجاز فأدى فريضة الحج، واختلف إلى مجالس العلم هناك، ثم قفل راجعا إلى مصر ليواصل دراسته فيها، ومنها إلى تونس، فوافى بها ابن مرزوق الحفيد التلمساني، فلازمه وأخذ عنه الكثير.

ثم عاد بعد هذه الرحلة الطويلة في طلب العلم والمعرفة إلى قصبة الجزائر، فاهتم بالتأليف وصار يلقي دروسه بأكبر مساجد الجزائر آنذاك وهو “الجامع الكبير.

تولى القضاء زمنا قصيرا، ثم تركه لينقطع إلى الزهد والعبادة، كما قام بالخطابة على منبر الجامع الكبير بالجزائر، ويروى أن من بقايا آثاره المتبرك بها إلى اليوم بهذا المسجد (مقبض عصا خطيب صلاة الجمعة).

تلاميذه

تخرج على يدي الإمام الثعالبي كثير من العلماء، من بينهم:

- أحمد بن عبد الله الزواوي

- محمد بن عبد الله التنسي

- ابن زكري التلمساني

- محمد بن يوسف السنوسي

- أحمد زروق

- محمد المغيلي التلمساني

- محمد بن مرزوق الكفيف

- عبد الباسط الملطي

- علي بن محمد التالوتي

- عبد الرحمان بن علي بن عبد الله الغبريني البجائي.

- أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن عبدُ الجليل السنجاسني.

- عبد الجليل بن محمد بن عثمان الزروالي الراشدي.

- علي بن عيسى بن سلامة بن عيسى البسكريّ، نشأ في مدينة بسكرة وتتلمذ على يد ابن مرزوق الحفيد ثم الثعالبي

- عليّ بن عيّاد بن أبي بكر البكريّ، ولد بمدينة فاس سنة 830هـ (1426م) أين حفظ الرسالة الفقهية وتعلم الفقه المالكي قبل أن ينتقل إلى قصبة الجزائر ليتتلمذ عند الثعالبي.

- يعقوب بن عبد الرحمن بن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمّد المغربيّ الفاسيّ المالكيّ، يعرف بابن المعلّم اليشفرى: ولد بفاس سنة 824هـ (1422م) أين درس الفقه المالكي قبل أن يتتلمذ في قصبة الجزائر على الثعالبي الذي أخذ منه علم الحديث.

مؤلفاته و آثاره العلمية

كان معروفا عن عبد الرحمان الثعالبي أنه عالم زمانه في المغرب العربي في علم التفسير والذي تميز فيه باتباع “منهج مميز” جمع بين “النقل والعقل”، وكذا علم العقيدة (علم الكلام وأصول الدين) والفقه والتصوف، وغيرها من العلوم الدينية الأخرى، وهو أحد أعلام القرن التاسع الهجري، ذلك أن الإنتاج الفكري للثعالبي انتشر في مختلف مكتبات العالم العربي والغربي.

عكف على التدريس والتأليف، وكانت معظم مصنفاته في علوم الشريعة، وقد ترك في هذا الحقل ما يزيد على تسعين مؤلفا في التفسير والحديث والتصوف والفقه واللغة والتاريخ والتراجم وغيرها، من أهمها:

- تفسيره الجواهر الحسان في تفسير القرآن، في أربعة أجزاء.

- حقائق التوحيد، في جزء واحد، يُعنى بعلم التوحيد.

- الذهب الإبريز في تفسير وإعراب بعض آي الكتاب العزيز، يعنى بعلم التفسير مع علم إعراب القرآن.

- رياض الصالحين وتحفة المتقين(ضمّن كتابه هذا جملة من أحاديث النبي محمد في فضل الذكر وأحوال الآخرة و أعمال الصالحين المنجية من عذاب جهنم).

- الأنوار في آيات النبي المختار، في ثلاثة مجلدات، يُعنى بعلم التصوف.

- الأنوار المضيئة الجامعة بين الحقيقة والشريعة، في مجلد واحد، يُعنى بالتربية الروحية وعلم التصوف.

- الدر الفائق المشتمل على أنواع الخيرات في الأذكار والدعوات، في مجلد واحد، يُعنى بعلم التصوف.

- الإرشاد لما فيه من مصالح العباد، في مجلد واحد، يُعنى بعلم التصوف وعلم الحديث.

- العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة، في مجلد واحد، يُعنى بعلم التصوف.

- المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع.

- روضة الأنوار ونزهة الأخيار، يُعنى بالفقه المالكي.

- جامع الهمم في أخبار الأمم، في جزءين، يُعنى بعلم التاريخ.

- حقيقة الذكر.

- جامع الأمهات في أحكام العبادات، في جزء، يُعنى بالفقه المالكي.

- الأربعين حديثا في الوعظ.

- جامع الأمهات للمسائل المهمات، مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر، وهو في الفقه.

- الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز.

- إرشاد السالك، في جزء، يُعنى بالتصوف.

- المعجم المختصر في غريب القرآن.

- غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد.

- رياض الأنس في علم الدقائق وسير أهل الحقائق، في جزء، يُعنى بالتصوف.

- جامع الخيرات المصنف بقرب الممات.

- نور الأنوار ومصباح الظلام.

- كتاب النصائح وجامع الفوائد.

- تحفة الإخوان في إعراب بعض آيات من القرآن.

- شرح على مختصر خليل بن اسحاق.

- الدرر اللوامع في قراءة نافع.

- قطب العارفين ومقامات الأبرار والأصفياء والصديقين.

- نفائس المرجان في قصص القرآن.

- كتاب الرؤى والمنامات.

كما له مخطوطات أخرى في التوحيد واللغة والتصوف والفقه.

تفسيره.. الجواهر الحسان في تفسير القرآن

للشيخ الفقيه عبد الرحمان الثعالبي تفسير معروف باسم “الجواهر الحسان في تفسير القرآن”، تأثر فيه بمصادر مشرقية، كما تأثر بمصادر مغربية وأندلسية، فجاء تفسيره مزيجا بين الفكر المشرقي والفكر المغربي، حيث ضمنه المهم مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية، وزاده فوائد من غيره من كتب الأئمة، حسبما رآه أو رواه عن الأثبات، وذلك قريب من مائة تأليف، وما منها تأليف إلا وهو منسوب لإمام مشهور بالدين، ومعدود في المحققين.

أما المخطوطات التراثية للشيخ عبد الرحمان الثعالبي فقد بلغت ما يفوق 200 مخطوطة.

ويقول الثعالبي في كتابه الجامع الذي ذيل به شرحه لمختصر ابن الحاجب الفرعي “وينبغي لمن ألف أن يعرف بزمانه وبمن لقيه من أشياخه فيكون من يقف على تأليفه على بصيرة من أمره ويسلم من الجهل به وقد قل الاعتناء بهذا المعنى في هذا الزمان وكم من فاضل انتشرت عنه فضائل جُهل حاله بعد موته لعدم الاعتناء بهذا الشأن”.

ومن خلال تآليفه أعطى لنا الثعالبي صورة كاملة عن العلوم المتداولة آنذاك والتي كانت أغلبها في العلوم الدينية كالفقه والتفسير والعقائد والتصوف. إلى جانب اللغة والأدب كعلوم البلاغة والشعر والنثر وغيرها من العلوم اللغوية. وكانت كتبه تحضى بالقبول والاستحسان والتقدير بين أواسط الأدباء والعلماء في حياته قبل مماتــه. وكان معروفا ومتداولا بعد مماتــه وإن كان قد طغى عليه الزهد والتصوف، وأغلب الناس يعرفونه من هذه الزاوية فقط.

قالوا عن الثعالبي

حظي الإمام عبد الرحمن الثعالبي بالذكر والثناء الحسن من قبل عدد من العلماء المعاصرين واللاحقين له من بينهم:

الشيخ أبو زرعة العراقي الذي قال عنه: “الشيخ الصالح الأفضل الكامل المحرر المحصل الرحال أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي”. كما وصفه العلامة عيسى بن سلامة البسكري بـ “الشيخ الصالح الزاهد العالم العارف أبو زيد عبد الرحمان الثعالبي”.

وقال عنه شمس الدين الذهبي في “التفسير والمفسرون” : “الإمام الحُجَّة، العالم العامل، الزَّاهِد، الوَرِع، وليِّ الله الصَّالِح، العارِف بالله، كان من أولياء الله المُعْرِضين عن الدُّنيا وأهلها، ومن خيار عِبَادِ الله الصَّالحين.

وقال عنه الإمام السَّخاوي: “وكان إماما مصنِفا .. وعمِلَ في الوعظ والرقائق وغير ذلك”. وقال عنه تلميذه الشيخ أحمد بن زروق: “شيخنا الفقيه الصَّالح كانت الديانة أغلب عليه من العلم، يتحرَّى في النقل أتمَّ التحري”. وقال ابن سلامة البكري: “كان شيخنا الثعالبي رجلاً صالحاً زاهداً عالماً عارفاً ولياً من أكابر العلماء، له تآليف جمَّة..”. كما وصفه الغزي في “ديوان الإسلام” بأنه “الإمام، الحِبر، العلَّامة”.

الجزائر..أو مدينة سيدي عبد الرحمان

يعتبر عبد الرحمان الثعالبي رمزا معروفا وشهيرا لمدينة الجزائر (العاصمة) التي كانت ولا زالت لحد اليوم تعرف باسمه، فلا زال سكان الجزائر حتى يومنا هذا يقولون على العاصمة الجزائرية “مدينة سيدي عبد الرحمان”.

وكثيرا ما لقبت مدينة الجزائر “بالمحروسة”، لكن مفهوم الحراسة والحماية والضمان ارتبط بضريح عبد الرحمن الثعالبي، والذي يعدّ رمز المدينة وبركتها في المخيلة الشعبية، حيث تمكّن مقام عبد الرحمن الثعالبي من تقويّة رساميل رمزيّة ومعنوية وسّعت من أدواره داخل المجتمع، وهو ما وفّر له مسؤوليّات دنيوية ودينية أين لعب عدّة وظائف مختلفة إلى أن أصبح مكوّنا ضروريا في الإصلاح وتوازن الأفراد والضبط الإجتماعي، لما له من تأثير على الثقافة الجزائرية الأصيلة.

وتعتبر زاوية “سيدي عبد الرحمن الثعالبي” الواقعة في أعالي القصبة بالجزائر العاصمة، إحدى الصروح الدينية التي كانت ولازالت تحافظ على تعاليم الدين الإسلامي من خلال الطقوس الدينية في المناسبت والأعياد الدينية وفي شهر رمضان المبارك، وهي من أقدم المعالم الإسلامية بالجزائر القديمة.

وقد تأسست هذه الزاوية عام 1612، حيث قام الأتراك بإجراء بعض التعديلات والتوسعات على بعض أجزائها. وبعد الاستقلال استرجعت السلطات الجزائرية ضريح سيدي عبد الرحمن وغيره من الأضرحة والمعالم التاريخية التي استولى عليها الاستعمار الفرنسي، وقد أولت الدولة الجزائرية اهتماما كبيرا وعناية فائقة بالمعالم التاريخية التي تكتسي طابعا دينيا وثقافيا وحضاريا، خاصة معلم الشيخ عبد الرحمان الثعالبي، التي تمت ترقيته إلى مستوى مؤسسة علمية وثقافية وروحية، وإعادة بعث مكتبته، وكذا تشجيع الباحثين على تحقيق تراث الشيخ الثعالبي وإخراجه من حال المخطوط إلى حال المطبوع، وضمان نشره بين أبناء الجيل حتى يتشبعوا بالثقافة الدينية التي ساد بها أجدادهم.

وفاته

توفي الإمام الثعالبي في ضحى يوم الجمعة 23 رمضان 875هـ، منتصف شهر مارس 1471م، ودفن في مقبرة سيدي عبد الرحمان الثعالبي المجاورة لزاويته في”قصبة الجزائر” حيث ضريحه قرب مسجد سيدي عبد الرحمان بها إلى اليوم.

تنزيل PDF