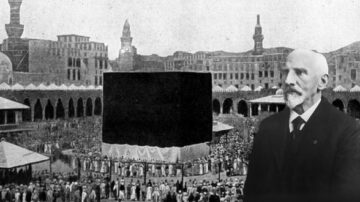

كريستيان سنوك هورخرونيه، مستشرق هولندي، درَس ودرّس في جامعة ليدن، مهد الاستشراق وقاعدة التبشير، وسافر إلى الحجاز عام ١٨٨٤، وأشهر إسلامه على سبيل الحيلة، وتسمى بالحاج عبدالغفار، وسكن بمكة بضعة أشهر شرع أثناءها في تأليف كتاب عن مكة نشر بالعربية بعنوان “صفحات من تاريخ مكة المكرمة”، ثم طُرد من مكة بأمر السلطات التركية؛ فانتقل إلى اندونيسيا، وعاش بها سبعة عشر عاما باسم الحاج عبدالغفار، كان أثناءها مستشارا لوزارة المستعمرات الهولندية، ثم عاد إلى هولندا واشتغل بالتدريس والبحث حتى وفاته سنة ١٩٣٦.

جَلَدُ الفاجر

حين تعرفت إلى قصة هورخرونيه، دهشت كثيراً؛ فقد كان الرجل -بحق- مثيراً لطائفة متنافرة من المشاعر، العجب، والإعجاب، والمقت!

أما العجب؛ فهو من قدرة الرجل على الوصول إلى غاياته بأبعد الحيل عن الورود على خواطر الناس.

وأما الإعجاب؛ فبالجَلد والجدية، والمثابرة، التي أثمرت نتاجاً علمياً كثيفاً شديد التميز كما يصف العارفون.

والمقت: لأني حين وقفت على سيرة هورخرونيه؛ وقفت على نسخة فريدة من النفاق والازدواجية، وعينة نادرة من الحيلة والمكر، ومقدار غير صحي من الدناءة والخبث.

ولد عام ١٨٥٧، ودرس اللاهوت بجامعة ليدن، ثم انتظم في سلك الاستشراق.. فدرس العربية حتى حذقها، وكان بحثه للدكتوراه عن “الحج عند المسلمين”.. ودرّس واشتغل في تلك الجامعة أستاذا للدراسات الإسلامية، قبل أن يسافر إلى الحجاز.. وهناك تعرف إلى الوجهاء والأعيان، وأمضى خمسة أشهر يتعلم اللهجة الدارجة في جدة ليضمها إلى معرفته البارعة بالعربية الفصحى.

وكان طموح كريستيان أن يدخل مكة.. حتى يخترق قلعة الإسلام الغامضة في عيون الأوربيين، ويدرس المجتمع المكي من الداخل، ولكن لا سبيل له إلى دخول مكة لأنه غير مسلم.

فما كان منه إلا أن حلّ الأمر بطريقته الخاصة؛ فقد قابل قاضي جدة، الشيخ إسماعيل اغا، وأخبره برغبته الدخول في الإسلام.. وكان اليوم الموالي يوماً مشهوداً.. زار فيه القاضي الجليل ذلك الهولندي في مسكنه، وسجّل إشهار إسلامه، وشهد على ذلك شهود عدول، وتسمى كريستيان يومها “عبدالغفار”، ذلك الاسم الذي سيظل يلازمه ثمانية عشر عاماً في مهمته الاستعمارية التي نذر عمره لها!

وهنا صار الطريق إلى مكة المكرمة سالكاً، وبات بوسع الهولندي أن يصير مكياً، ينظر في البيت ويحدق في أنحائه من داخله، بعين متفحصة!

دخل “عبدالغفار” ( أو كريستيان) مكة، واتخذ له فيها مسكناً، وأقام هناك.. يتجول، ويحادث الناس، ولم يدع مركازاً ولا “كرويتة” ولا قهوة، ولا مجلساً من مجالس الأعيان إلا كان له منها نصيب. يستمع، ويسأل، ويناقش، ويعود ليدوّن تفاصيل التفاصيل من شأن مكة وحياة أهلها.. الأشراف.. حكام مكة، وتفاصيل حياتهم الخاصة وتعاملهم مع العامة، الولاة الأتراك ونفوذهم، وعلاقتهم المعقدة بالأشراف، الدعوة السلفية وأثرها في مكة، النسيج المجتمعي المتناغم متعدد الأعراق، التجار، والدراويش، الحضارم واليمنيون، الأتراك والهنود، الجاوى، البدو والتكارنة.. الرقيق الشراكسة والزفارقة، الأغوات، آل الشيبي، المطوفون.. إلى غير أولئك..

لقد أقمتُ علاقات ومعارف مع علية القوم من أفراد المجتمع المكي، ولقد سمعت بأذني ما يتعلمه سكان المدينة العالمية وما يعلمونه لطلابهم، وكيف يتحدثون في أمور السياسة وأمور الفكر والثقافة. لقد درست النظم المثالية والحياة الواقعية، كما درست أصول العقيدة الإسلامية والصراع من أجل البقاء، درست ذلك كله وخبرته وتعلمته في المسجد والديوان، والمقهي، ومن واقع الحياة اليومية.

وما كان المجتمع المكي ليتقبّل مثل هذا الـ”كريستيان” بسهولة، لولا أنه “عبدالغفار”، المسلم العالم اللبيب، ذو الصلة القوية بالأعيان في جدة، والذي كانت المراسلات بينه وبين بعض نبلاء الحجاز تدل على ود وإكبار يكنه هذا البعض له..

وفي بضعة شهور وحسب، كان “عبدالغفار” يدون ملاحظاته عن مكة بكل تفاصيلها.. معمار بيوتها ومواده الخام من حجر الشميسي، و”الطبطاب” الذي تبلط به الأرضيات، والحصير الذي ذي يوضع فوق العوارض الخشبية ويغطى بالرمل لتتكون به أسقف المنازل، و”الخارجة” التي ينام فيها أهل الدار في ليالي الصيف، كما ينشرون فيها الغسيل، ويصف الدهليز، والحمام بمرحاضه وأرضيته المائلة، والمجلس وأثاثه.. وطريقة تأجير البيوت للسكان وللحجاج..

لم يغب عن بال “عبدالغفار” تسجيل ملاحظاته عن “المولد”، وقراءة الفاتحة عند ضريح “محمود بن إبراهيم بن أدهم” بجرول القبة، و”الركب” المتجه من مكة إلى المدينة كل عام، ورمضان.. حيث الصوم، والمدفع، والزمازمة الذين يتجولون في أروقة الحرم بدوارقهم، والأسواق الهادئة في رمضان مقارنة بباقي العام، وسلال الشحادين الممتلئة طعاماً جاد به الموسرون في ذلك الشهر الفضيل.

كما استطاع “عبدالغفار” أن يرصد عادات المكيين في ترتيب الزواج، وتقاليدهم في الخطبة والنكاح والطلاق والخلع، وما يعتقدونه عن العين والسحر والجن والعفاريت، واحتفائهم بالمواليد وتسميتهم لهم، وختانهم للأطفال، وإلحاقهم لهم بالكتّاب..

القارئ لكتاب هورخرونيه عن مكة سيجدها كما كانت قبل مئة وثلاثين عاماً، يتجول بخياله في أزقتها وشعابها، ويرى أهلها بعاداتهم وأعرافهم وقيمهم وطعامهم وألعابهم وأزيائهم وصناعاتهم ومهنهم.. على نحو يُشكر.. لو كان الغرض من ذلك التوثيق علمياً محضاً، ليس للأطماع الاستعمارية والحيل الاستخباراتية فيه حظ قليل أو كثير.

وفجأةً، وعلى حين غرة.. طرد “عبدالغفار” من مكة بأمر الدولة؛ فغادر إلى جدة.. ثم ذهب يكمل مهمته الاستعمارية في بلاد جاوة! وباسم “عبدالغفار” الشيخ الشافعي الذي تلقى العلم في المسجد الحرام!

وكان “عبدالغفار” يعيش وسط المجتمع الجاوي المسلم بوجهٍ إسلامي، حتى إنه تزوج فتاة مسلمة، أبوها واحد من أمراء المسلمين في جاوة، وأنجب منها ذرية، وعاش معها بضعة عشر عاماً لم تشكّ أثناءها لحظة في إسلامه!

ولولا مهماته التي كشفت عنها الوثائق لكنا أولى باليقين في صدق إسلامه من زوجته المسلمة، فقد كان مستشاراً في الشؤون الإسلامية والعربية لصالح وزارة المستعمرات الهولندية.. وكان يكتب التوصيات والخطط لقمع الحركات المقاومة للاستعمار الهولندي، ويوصي الحكومة باستعمال العنف المفرط مع “العلماء المغامرين” الذين جعلت منهم [عقيدتهم] قوماً لا يصلحون لأن يحاورهم المستعمر أو يفاوضهم، كما عمل جاهداً على قطع صلة المسلمين الجاوى الروحية والثقافية بأمتهم المسلمة، وأوصى بمنع القناصل الأتراك من الاتصال بالناس لئلا يكون للخلافة العثمانية ذكرٌ لدى المسلمين في جاوة!

ولك أن تعجب من هذا الرجل كما تشاء.