من يتابع الإنتاج الثقافي يلحظ وجود تغييب للوجه الإنساني وجوانب الرحمة في الحضارة الإسلامية لصالح تكثيف الحديث عن جوانب أخرى رغم أن المسلمين كانت لهم جهودهم الفكرية والمؤسسية لرعاية الإنسان وبث الخير، وهذا المقال يستدعي من تاريخ الرحمة و العناية الطبية بالفقراء بعضا من نماذجه التي عنيت بالفقير المريض وسعت لتخفيف آلامه وأوجاعه، انطلاقا من أن اليد التي تخفف الألم يد مباركة.

ويلاحظ في موضوع العناية الطبية بالفقراء في تاريخ الحضارة الإسلامية أن الحضارة الإسلامية كفلت للفقير العلاج، ووفرت له المستشفيات والأوقاف التي ترعاه، وأنتجت له عددا من المؤلفات الطبية سميت بطب الفقراء والمساكين، تمنح الفقير إرشادات طبية ليعالج نفسه، ويعثر على دوائه، من المواد المتوفرة في بيئته، وبأثمان في متناول يده.

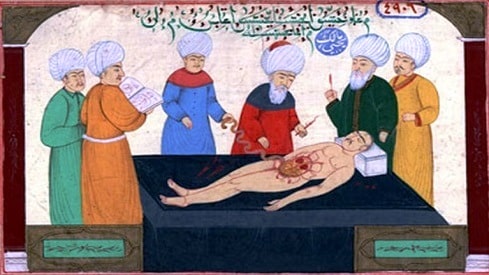

البيمارستانات والعناية الطبية في الحضارة الإسلامية

لعبت الحضارة الإسلامية دورا رائدا في العناية بالفقراء من الناحية الطبية، من خلال توفير أماكن صحية تمنح العلاج والمأوى للفقير، بدون أجر، بل وتهتم بالجوانب النفسية للمريض، وتعتني به في فترة النقاهة بعد خروجه من تلك المشافي، التي كان يطلق عليها “البيمارستانات”[1]، وكانت معظم المدن في الدول العربية الإسلامية لا تكن تخلو من البيمارستانات ولاسيما العواصم الكبرى، ففي الشام كان البيمارستان النوري[2]، وفي العراق كان البيمارستان العضدي [3].

وكان أول من بنى البيمارستان في الإسلام، هو الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، عام (88هـ) وعين فيه الأطباء، وأجرى عليهم المرتبات, وحفاظا على الصحة العامة في المجتمع المسلم، كان المرضى المصابين بالجذام يعزلون في أماكن خاصة، يُمنحون فيها الطعام والرعاية دون مقابل، وكانت هناك عناية بالعميان، فكانت تصرف لهم إعانات خاصة من الدولة، ويعين لهم من الأصحاء والمبصرين من يساعدهم في حياتهم، وتتحمل الدولة أجره، وكان أصحاب العاهات من الفقراء يجدون ما يكفيهم من مؤنة الحياة التي توفرها الدولة الأموية، وفي هذا المجال تذكر كتب التاريخ أن الخليفة “عمر بن عبد العزيز” أصدر أمرا لولاة الأقاليم برعاية المكفوفين، جاء فيه:” انظروا الشيخ المكفوف، الذي يغدو بالأسحار، فخذوا له ثمن قائد، لا كبير فيقهره، وليس بصغير فيضعف عنه” .

وقد عرف المسلمون البيمارستانات المتنقلة للعناية بالجنود في ساحات القتال، والبيمارستان المحمول الذي يعالج المرضى في الأماكن النائية، وكان بعضها يحمل على أربعين جملا، ويطوف المناطق النائية التي يتفشى فيها الوباء، وكان أن أول بيمارستان عرفته مصر في عهد أحمد بن طولون، المسمى بـ”البيمارستان العتيق”[4] عام (259هـ=872م) في الفسطاط، وجعل له الأوقاف واشترط ألا يعالج فيه جندي أو مملوك، أي جعله لعامة الناس، وبلغت نفقات البيمارستان ستين ألف دينار سنويا، وكان ابن طولون يزور البيمارستان، ويتفقده كل أسبوع، وأمر أن يقدم خدمة الإسعاف للمصلين يوم الجمعة، وكان به مكتبة ضخمة تضم ما يزيد على المائة ألف كتاب في كافة العلوم.

وأقام صلاح الدين البيمارستان الناصري، أما أفخم بيمارستان في مصر والعالم الإسلامي فكان الذي أنشأه المنصور قلاوون[5] (683 هـ = 1284م) وكان يُسمح فيه بالعلاج للرجال والنساء، ولم يكن يطرد منه أحد ولا تحدد مدة العلاج، وكان يعتني فيه بالنواحي النفسية للمريض، حتى كانت هناك فرقا موسيقية، وأشخاصا من رواة القصص يمرون على مرضاه ليرفعوا معنوياتهم، ومن أطرف ما ذكرته كتب التاريخ أن طول الليل على المريض كان يرهقه نفسيا، فكان هناك مؤذن يؤذن لصلاة الفجر قبل موعدها بساعتين حتى ينعش الآذان والإحساس بقدوم الصباح معنويات المريض ويمنحه أملا فسيحا في الشفاء ورؤية الأهل مع قدوم النهار، وفي ذلك البيمارستان كانت توضع النباتات العطرية، ويمنح المرضى بعضا من الخوص (ما يشبه المروحة اليدوية) ليخفف عن نفسه آثار الحر، وأذى الحشرات، وكان المريض الذي يشفى يمنح كسوة وبعضا من المال حتى لا يضطر للعمل فور خروجه من البيمارستان، وكان يقدم الخدمات الطبية لأكثر من مائتي مريض فقير في بيته.

كتب طب الفقراء

عندما وجد كبار الأطباء في الحضارة الإسلامية، أن الطب أصبح مهنة للتكسب على حساب الإنسان، رأوا أن يقدموا خدمة للإنسانية من خلال توفير مجموعة من المؤلفات التي تساعد الفقراء على علاج أنفسهم دون الحاجة إلى طبيب، أو تصف لصغار الأطباء كيفية علاج الفقراء[6] وأهم الأدوية والعقاقير التي يعالجون بها مرضاهم من الفقراء، حيث كانت الأدوية في ذلك الزمان عزيزة المنال لأنها كانت تستورد من أماكن بعيدة في الهند والصين.

ومن أهم ما كتب في طب الفقراء هو “أبو بكر الرازي[7]، وكان يوصف بأنه:”حسن الرأفة بالفقراء والمرضى حتى كان يُجري عليهم الجرايات الواسعة، وأنه رؤوف بالمرضى مجتهد في علاجهم”، ووضع “الرازي” كتابين، هما: “برءُ ساعة”، وهو رسالة صغيرة، وهي تشبه كتب الإسعافات الأولية والسريعة للأمراض التي يُصاب بها الإنسان، ويمكن للشخص أن يعالج نفسه منها، ولا تحتاج إلا لزمن قصير للشفاء، أما كتبه الثاني فهو “من لا يحضره طبيب” وهو كتاب كبير نسبيا، ويسمى، أيضا، “طب الفقراء والمساكين”، يقول في مقدمته:” “لما رأيت الفضلاء والأطباء في تصانيفهم ذكروا أدوية وأغذية لا تكاد توجد إلا في خزائن الملوك، أحببت أن أجعل مقالةً وجيزةً في علاج الأمراض بالأغذية والأدوية المشهورة الموجودة عند العام والخاص، ليكون أحرى أن ينتفع بها الناس في مرحلهم ومرتحلهم”.

وكان ابن الجزار القيرواني[8] من مشاهير الأطباء الذين اعتنوا بالفقراء، ومما يُذكر في سيرته، انه لم يقبض أبداً من مرضاه قيمة العلاج والدواء بنفسه، وأنه لم يكن يتقاضى من الفقراء شيئا،ً وكان يستقبلهم ويساعدهم، وألف “ابن الجزار” كتابا مهما هو “طب الفقراء والمساكين”، يقول في مقدمته :”وإني لما رأيت كثيراً من أهل الفقر والمسكنة يعجزون أن ينالوا منافع الكتب التي ألفتها في حفظ الصحة وإبداء المرض.. رأيت أن أجمع لمحب الطب، علم العلل وأسبابها ودلائلها، وطرائق مداواتها بالأدوية التي يسهل وجودها بأخف مؤنة، وأسهل كلفة، ويسهل مع ذلك على الأطباء علاج العوام من الفقراء والمساكين”.

أما “ابن الأكفاني” محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري[9]، فقد ألف كتابا مهما في طب المساكين هو “غنية اللبيب في غيبة الطبيب” وموضوعه يتلخص في إرشاد الناس إلى كيفية معالجة الأمراض الطارئة في حال عدم وجود طبيب، ويقوم بدور توعوي في حفظ الصحة العامة، كما ألف “جمال الدين يوسف المقدسي الحنبلي[10] كتابا مهما بعنوان “طب الفقراء”، جاء في مقدمته : “لما رأيت الأغنياء قد قدرت بمالها على العيشة اللذيذة والمآكل الطيبة، فكثرت في أبدانهم العلل والأدواء، وبما أن الفقراء يعجزون عن شراء أطايب الطعام، ويكتفون من الأكل باليسير الزهيد، ولا يدخلون طعاماً على طعام، قلَّت علل أبدانهم، في حين كثرت أمراض الأغنياء بسبب التخمة أو كثرة ألوان الطعام والشراب. إنما إذا حصل الداء للفقير فإنه يحتاج إلى أدوية متيسرة رخيصة”.