لو لم يكتب إدوارد سعيد غير كتابه “الاستشراق” الصادر عام 1978 لكفاه ذلك شرفا؛ فقد كان كتابا فارقا في منهجه وأثره عن كل ما سبقه وكثير مما لحقه من معالجة لموضوع الاستشراق، وظل بعد مرور ربع قرن على صدوره محتفظا بأهميته ومصدرا لمعرفة تأسيسية لظاهرة الاستشراق في أسبابها وتحولاتها وتجلياتها ووظيفتها الثقافية والسياسية في تحديد هوية الغرب وتبرير موقفه من الشرق.

كتاب إدوارد سعيد -كما يشير عنوانه “الاستشراق.. المعرفة.. السلطة.. الإنشاء”- ليس مجرد دفاع ضد مستشرقين يقدحون في الإسلام كما يخيل لكثيرين -حتى الآن للأسف- بل هو بناء فكري في ثلاثة مستويات: الأول هو افتراض التناقض الجذري بين الشرق والغرب تناقضا يصاغ في ثنائيات من اللاعقلانية والبدائية واللاأخلاقية التي يوسم بها الشرق مقابل العقلانية والتقدم والفضيلة الغربية. ويكتشف إدوارد سعيد أدلته عليه عند كُتاب متنوعين، مثل أسخيلس، ودانتي، وفلوبرت، ورينان، ولورد بلفور، وبرنارد لويس، وحتى لدى كارل ماركس المتعاطف مع المستضعفين والمظلومين تحت نير الاستعمار القديم، ولكنه لم يستطع الخروج من هيمنة معرفة الاستشراق وسلطته -حسب إدوارد سعيد- حين يسوغ تدمير بريطانيا للهند بهدف خلق ثورة

اجتماعية اقتصادية حقيقية فيها.. وهو ما كان سببا لاشتباك عدد من الماركسيين مع إدوارد سعيد. والمستوى الثاني يتمثل في العلوم المختلفة؛ مثل الأنثروبولوجي وعلم الاجتماع والتاريخ والاقتصاد… المكونة للدراسة الأكاديمية للاستشراق التي تعكس وتدلل ثانية على التعارض الجذري عند المستشرقين.

أما المستوى الثالث فهو المؤسسات التي تخدم إدارة الاستعمار الغربي للشرق، ويرصد سعيد الارتباط بينها جميعا لتكون معا نظاما للحقيقة والسيطرة، وهيمنة مركبة يمكن من خلالها نقل وترجمة النصوص التي أصبحت أساس علم الاستشراق، والتي استخدمت لإثبات بداوة وانحدار وتعصب الشرق، وبالتالي ضرورة رسالة الغرب الحضارية له.

الفرق بين المألوف والغريب

والاستشراق كما يراه إدوارد ليس إلا “رؤية سياسية للواقع.. رؤية الفرق بين المألوف (أوروبا وأمريكا، نحن) وبين الغريب (الشرق، هم). وهذا التحديد للآخر (الشرق) والتمييز له ليس مسألة نفسية لإبداء الفروق الوصفية وحسب في بلدان مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، بل هو مسألة سياسية تدخل في نطاق التعليم والتربية والتبليغ الإعلامي وضمن نطاق توجيه السياسة الخارجية لهذه البلدان”.

فالآخر (الشرق) همجي لاعقلاني يعجز عن التفكير المنظم والتحليل، شاذ بليد ومتعصب.. والحركات التحررية الإسلامية شبكة من التنظيمات الخطرة يغذيها حقد على الحضارة.. والآخر مختلف إلى حد العداء، وهذا ما يُسوغ للفعالية الاستشراقية سعيها لتطويعه وتقديمها في ضوء ذلك التوصيات والمشورة حوله لموظفي السفارات والمبعوثين إليه على سبيل المثال. والهدف هو عدم إخراجه عن السيطرة ما دامت منطقته الجغرافية اليوم مصدرًا حيويا للطاقة التي تضخ الحياة في الشرايين الاقتصادية للدول الغربية الصناعية وسوقًا رائجة لسلعها، وما دامت المصلحة تقتضي بقاء دولة إسرائيل الذريعة الدائمة للتدخل في شئونه”.

و”الاستشراق” هو أيضا كتاب عن الغرب وإشكالاته الفكرية، والخلل الجوهري في ثقافته، والمفارقات الأساسية داخله بين ما يعتبره مبادئ تطوره الحضاري والبحثي والعلمي وبين الطريقة التي ينظر بها للآخر خاصة حين تتم تلك النظرة في إطار القوة والفوقية والسلطة، وهي طريقة “لا تبدو خاضعة للفكر النقدي الذي يمارسه الغرب في فهم ذاته، بل لفكر آخر مصدره الإنشاء الاستشراقي المتشكل المتصلب الذي أسس في إطار معطيات ومنطلقات أخرى”.

ثلاث دلالات متبادلة

يتوزع الكتاب على مقدمة وثلاثة فصول (325 صفحة)، هي على الترتيب: مجال الاستشراق، والبنى الاستشراقية وإعادة خلقها، والاستشراق الآن. يوضح إدوارد من خلالها أن للاستشراق ثلاث دلالات متبادلة الاعتماد:

1- الدلالة الجامعية الخاصة بتعريف المستشرق ومجال عمله والتي شهدت تغيرا نسبيا، فاستبدل بمصطلحات أخرى (كالدراسات الشرقية أو الشرق الأوسطية) الدراسات الإقليمية؛ لأن تعبير الاستشراق يتضمن إشارة إلى الجانب السلطوي للاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

2- دلالة أكثر عمومية للاستشراق كأسلوب من الفكر قائم على تمييز وجودي ومعرفي بين الشرق والغرب. “وقد تقبل هذا التمييز الأساسي بين الشرق والغرب جمهور كبير جدا من الكتاب الغربيين، وبينهم شعراء وروائيون وفلاسفة ومنظرون سياسيون واقتصاديون وإداريون استعماريون بوصفه نقطة انطلاق لسلسلة محكمة الصياغة من النظريات والملاحم والروايات والأوصاف الاجتماعية والمسارد السياسية التي تتعلق بالشرق وسكانه وعاداته وعقله وقدره وما إلى ذلك”.

3- دلالة محددة تاريخيا وماديا إلى درجة تفوق تحديد أي من الدلالتين السابقتين؛ فالاستشراق هو الحركة النشطة المنظبطة بين المعني الجامعي والمعنى العام؛ إذ لو اتخذنا من أواخر القرن الثامن عشر نقطة للانطلاق محددة تحديدا تقريبيا؛ فإن الاستشراق يمكن أن يناقش ويحلل بوصفه المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق، التعامل معه بإصدار تقارير حوله، وإجازة الآراء فيه وإقرارها، وبوصفه وتدريسه والاستقرار فيه وحكمه.

وبإيجاز: “الاستشراق أسلوب غربي للسيطرة على الشرق وإعادة بنائه وتحقيق السيادة عليه”.

نشأة الاستشراق

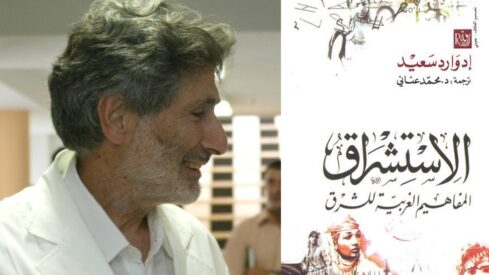

كتاب الإستشراق في الفصل الأول من الكتاب يتعرض إدوارد سعيد إلى نشأة الاستشراق ونموه في إطار التجربة التاريخية ومعطياتها والموضوعات الفلسفية والسياسية في آن واحد، ومن خلال استعراضه للعلاقة بين الشرق والغرب يجد أن الإسلام ظل بالنسبة لأوروبا مصدر قلق دائم وخطر يتربص بها.

وفي مواجهة هذا الاجتياح الفائق لم يكن بوسع أوروبا أن تقدم استجابة سوى الخوف والشعور بالرهبة. ولم يكن لدى المؤلفين المسيحيين الذين شهدوا الفتوحات الإسلامية غير اهتمام ضئيل بعلم المسلمين وثقافتهم العالية وعظمتهم في كثير من الأحيان.

ونتيجة لذلك ظهر ميل ثابت لدى رجال الكنيسة خلال العصور الوسطى وأوائل عصر النهضة لافتعال هوة بين الجمهور الأوروبي والمعتقدات الإسلامية؛ فالمعتقدات الإسلامية النابعة من القرآن والمصادر الإسلامية الأخرى ظهرت في شكل قادر على إقناع المسيحيين.

كيف بدأ الاستشراق؟

وتفترض دراسة إدوارد أن الاستشراق الحديث بدأ في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر؛ حيث شهدت هذه المرحلة تزايد عدد الأستاذية للدراسات الشرقية وتأسيس جمعيات علمية مختلفة في أوروبا تعالج الشرق، ومع حلول عام 1850 أصبح لكل جامعة رئيسية في أوروبا منهج متكامل في أحد فروع الدراسات الشرقية، وصار معنى أن يكون المرء مستشرقا هو أن يحصل على تدريب جامعي في الدراسات الشرقية.

فمع احتلال نابليون لمصر عام 1798 تحول الاستشراق من استشراق ناءٍ وتخيلي إلى استشراق مقيم، تستمد نصوصُه قوتَها وتأثيرها من خلال إقامة المستشرق في الشرق واتصاله به وسيطرته عليه، وأصبح الاستشراق مكتبة أو أرشيفا من المعلومات تتقاسم الإفادة منه فرنسا وبريطانيا فيسهل على هاتين القوتين إتقان التعامل مع الشرقيين وإدامة السيطرة عليهم.

ويلاحظ إدوارد أن الاستشراق وقع في أزمة بدءا من عشرينيات القرن الحالي حتى إعلان مؤتمر باندونج عام 1955م، حيث كان الشرق بأكمله قد توصل إلى الحصول على استقلاله السياسي عن الإمبراطوريات الغربية، وبدأ يجابه تجسيدا آخر للقوى الإمبريالية متمثلا في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وهنا وجد الاستشراق نفسه عاجزًا عن تميز “شرقه” في العالم الثالث الجديد، ويواجه شرقًا جديدًا ومسلحًا سياسيًا.

الاستشراق أداة

وللخروج من هذه الأزمة وكبديل عن المستشرق التقليدي وتصوراته ومناهجه وأدواته القاصرة يقترح المستشرق الإنجليزي “إتش أي آرجب” عام 1940 بوصفه مديرًا لمركز دراسات الشرق الأوسط في هارفارد “أن يكون المستشرق إضافة إلى طبيعته التقليدية عالم اجتماع متمرسا”. ويضيف: “ينبغي للمستشرق أن يكون دليل صانعي السياسة ورجال الأعمال وجيل جديد من الدارسين، وينبغي أن ينظر للدراسات الشرقية لا بوصفها نشاطات بحثية بقدر ما هي أدوات للسياسة القومية إزاء الأمم حديثة الاستقلال التي قد تكون صعبة المراس في عالم ما بعد الاستعمار”.

الاستشراق الحديث

في الفصل الثاني يركز إدوارد سعيد على المراحل المبكرة لما يسميه بالاستشراق الحديث؛ فحتى القرن الثامن عشر استمر الاستشراق ينطلق من أسباب دينية في تحليل الشرق والإسلام والحكم عليهما. إلا أن عناصر أربعة طرأت بعد ذلك هي -كما يسميها- التوسع والمجابهة التاريخية والتلبس المتعاطف والتنميط، وكان من أثرها أنها أطلقت الاستشراق من عقال التقصي الديني الضيق، وأسلمته إلى مستشرقين حولوه إلى فرع من فروع المعرفة التي تنتمي إلى المعتقدات العلمانية وشبه الدينية للقرن الثامن عشر، وقد مهد هؤلاء الطريق أمام انبعاث الاستشراق بشكله الحديث.

ولا يعني ذلك أن الطابع الديني اختفى من ثنايا الخطاب الاستشراقي؛ “فلئن كانت هذه العناصر المتداخلة المترابطة تمثل اتجاها معلمنا؛ فإن ذلك لا يعني القول بأن الأنساق الدينية القديمة أزيلت، هيهات.. بل إنها قد أعيد تركيبها وموضعتها وتوزيعها ضمن الأطر العلمانية التي عددت قبل قليل.

ويشير الكتاب في نهاية المطاف مع هذا الفصل إلى صراع المصالح الذي احتدم في الشرق بين البريطانيين والفرنسيين؛ فبذريعة حماية الأقليات عمل كل طرف على التدخل في الشرق لحماية مصالحه فيه.

الاستشراق بزيه الجديد

ويتناول الفصل الثالث “الاستشراق الآن” المرحلة الأخيرة من الاستشراق الأمريكي المعاصر حيث يثبت سطحية الرؤية التي تنظر بها الولايات المتحدة إلى المنطقة؛ وهو ما يقودها إلى العديد من المواقف التي لا تفقدها مصداقيتها كبلد متقدم يدعو إلى حرية الشعوب فحسب، بل يحولها إلى عدو مكروه بشدة من الشارع العربي، فيذكر سعيد في هذا الخصوص: “للولايات المتحدة توظيفات هائلة حاليا في الشرق الأوسط تفوق في حجمها ما هو قائم في أي بقعة أخرى على وجه الأرض، مع ذلك نجد أن الخبراء في شؤون الشرق الأوسط الذين يقدمون المشورة إلى صانعي السياسة مشبعون واحدا واحدا دون استثناء بالاستشراق؛ لذلك يظل الجزء الأعظم من هذه التوظيفات مبنيا على الرمال؛ لأن الخبراء يقدمون توجيهاتهم لصنع السياسة استنادا إلى تجريدات رائجة، مثل النخب السياسية والتحديث والاستقرار التي لا تتعدى في معظمها كونها القوالب الاستشراقية القديمة مطروحة بلباس مصطلحات علم السياسة”.

وتطغى هذه الآراء المعاصرة للمستشرقين المحدثين على الصحافة والعقل الشعبي الغربي؛ فالعرب ما زالوا إلى اليوم يصورون على أنهم راكبو جمال إرهابيون معقوفو الأنوف شهوانيون شرهون تمثل ثرواتهم المستحقة إهانة للحضارة الحقيقية. وثمة دائما افتراض متربص بأن المستهلك الغربي -رغم كونه ينتمي إلى أقلية عددية- ذو حق شرعي؛ إما في امتلاك معظم الموارد الطبيعية في العالم أو في استهلاكها (أو في كليهما).

ما يريده الكتاب هو -بكلمات إدوارد سعيد- “ضرورة تحدي الضغوط والصراعات الكبرى التي تعمل على تقسيم البشر في شكل زائف إلى وحدات كبرى تحت عناوين؛ مثل: أمريكا أو الغرب أو الإسلام، لكل منها هويته الشمولية التي تطمس التباينات الكبيرة بين الأفراد، ولا يزال في حوزتنا من أجل ذلك المهارات التفسيرية العقلانية التي خلقها التعليم القائم على مبدأ الإنسانية، التي لا يعني التزامها مجرد الحنين إلى القيم الكلاسيكية بل الممارسة الناشطة للخطاب النقدي العقلاني اللصيق بعالمنا”.

أيمن شرف – 05/10/2003