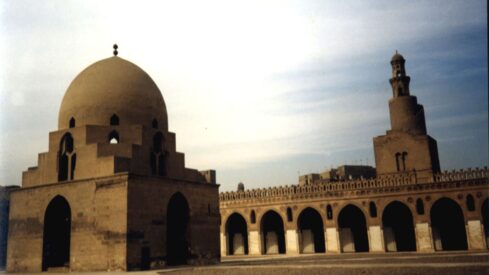

هذه الدراسة حول (دور الأوقاف في خدمة الآثار والفنون الجميلة) تحاول استكشاف المعنى المدني العميق لنظام الوقف والذي تجاوز كونه نظامًا دينيًا مغلقًا إلى القيام بدور ملموس في دعم القيم الجمالية والفنية، ويتناول الباحث في دراسته أسرار العلاقة بين نظام الوقف والآثار ودور الوقف في تكوين وحماية الثروة الأثرية من خلال دراسة تطور العلاقة بين الأوقاف والآثار في مصر، كما يتناول دور الأوقاف في رعاية الفنون الجميلة قد لا يعرف الكثيرون أن الفضل يرجع إلى “نظام الوقف الإسلامي” في وجود وبقاء عدد من المباني والمنشآت الأثرية ذات القيمة التاريخية والفنية والمعمارية؛ التي نستمتع بمشاهدتها، وتذخر بها معظم المدن والحواضر العربية والإسلامية ، ومن أهم هذه الآثار الوقفية: المساجد، والجوامع، والأسبلة، والتكايا، والحمامات الشعبية، والأسواق، والقيساريات، والقصور، والقباب، والأضرحة والمقامات والعتبات المقدسة، والمزارات الشريفة، ومثل تلك الآثار تزينها -في أغلب الحالات- نقوش بديعة، وزخارف ورسومات رائعة الجمال، فضلاً عن محتوياتها من أعمال الفنون الجميلة مثل التحف، والمقتنيات النادرة من السيوف، والمنابر، والمصاحف، والمخطوطات، والقناديل، والثريات، والأواني، والمشغولات الذهبية والفضية، والسجاجيد، وما شابه ذلك

أسرار العلاقة بين نظام الوقف والآثار

من أين أتت العلاقة بين الوقف من ناحية والآثار وأعمال الفنون الجميلة الموروثة عن العهود الإسلامية السالفة من ناحية أخرى؟ وما الذي يفسر الارتباط بين نظام اقتصادي اجتماعي ذي طابع ديني -هو الوقف- وبين عالم الفنون الجميلة والآثار؟ إن ثمة أكثر من مصدر لتلك العلاقة، وهناك أكثر من سر خلف ذلك الارتباط، ومن هذا وذاك نجد الآتـي:

نظام الوقف ودوره في تكوين الثروة الفنية والأثرية

1 – سعة أفق المسلمين الأوائل في فهمهم لفلسفة الفكرة التي نبع منها نظام الوقف: وهي فكرة “الصدقة الجارية” التي ذكرها الرسول -صلي الله عليه وسلم- في حديثه الذي يقول: “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له” (رواه مسلم في صحيحه). وهم لم يقصروا هذه الفكرة على مجرد إعطاء إحسانات نقدية أو عينية للفقراء وذوي الخصاصة؛ وإنما انطلقوا بها إلى كافة ميادين الخدمات والمرافق العامة، وحولوها إلى مؤسسات نافعة منها: الجوامع، والمدارس، والأسواق، ومشافي العلاج (البيمارستانات)، وأسبلة مياه الشرب النقية، والتكايا، والمكتبات العامة… إلخ. ولما كان الأصل المعنوي للوقف هو أنه عمل من أعمال التقوى، وقربة إلى الله تعالى طمعاً في نيل ثوابه ودخول جنته، وبما أنه جل شأنه جميل يحب الجمال، وطيب لا يقبل إلا طيباً؛ فقد اجتهد الواقفون على مر الزمن في أن تكون قرباتهم الوقفية -تلك المؤسسات التي أشرنا إليها- في غاية الإتقان، وآية من آيات الجمال الفني والمعماري الأثرى؛ وبخاصة أنها حملت أسماءهم -في كثير من الحالات- وخلدت ذكراهم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الجامع الأزهر، وقبة السلطان الغوري، وسبيل محمد علي بشارع المعز لدين الله، وشقيقة النعمان بالخيامية (وهي كلها من أوقاف وآثار مدينة القاهرة الآن)، والجامع الأموي بدمشق، والتكية السليمانية التي أمر بإنشائها ووقفها السلطان سليمان بن سليم الأول على أنقاض القصر الأبلق للملك الظاهر بيبرس عند المدخل الغربي لمدينة دمشق، وهي من آثارها الرائعة إلى اليوم.

والحاصل من ذلك هو أن “الوقف” كان إحدى آليات تكوين الثروة الفنية والأثرية ومصدراً من مصادر تراكمها عبر العصور في مختلف البقاع الإسلامية.

فقه الوقف وأثره في الحفاظ على الآثار

2 – وقد ساعد في توثيق العلاقة بين الوقف والآثار أن الفقهاء قد جعلوا للوقف حرمة مصانة، ولمؤسساته قدسية تجب المحافظة عليها، وقد تجلَّى ذلك فيما ذهبوا إليه من أن “شرط الواقف كنص الشارع في لزومه ووجوب العمل به”؛ أي أن ما يضعه “الواقف” من شروط ومواصفات خاصة بكيفية إدارة الأعيان الموقوفة تكون ملزمة وواجبة التطبيق، كلزوم تطبيق الأحكام والأوامر الشرعية، سواء تعلقت تلك الشروط بإنشاء مؤسسات خدمية أو خيرية، أو تعلقت بحجم الإنفاق عليها وصيانتها وتجميلها وتجديدها كلما لزم الأمر.

وقد دعمت الأحكام التفصيلية لفقه الوقف مبدأ حرمته، ومن تلك الأحكام المتعلقة بصرف ريع الأعيان الموقوفة؛ إذ نصوا على أولوية الإنفاق على ما فيه بقاؤها، والمحافظة على المؤسسات الوقفية كالجوامع والمدارس والتكايا …إلخ، حتى ولو استغرق هذا البند كل الريع، كما نصوا على تأييد الوقف ودوامه، وحذروا من تبديله أو إلغائه، وخاصة إذا كان مخصصاً للخيرات والمنافع العمومية، وقرروا كثيراً من الأحكام التي جعلت للوقف ولمؤسساته ومنشآته المختلفة “شخصية اعتبارية” قائمة بذاتها، ومستقلة عن شخصية الواقف وعن ذمته القانونية بحيث لا تزول شخصية المؤسسة الوقفية بموت الواقف، بل تستمر وتبقى صالحة لتحمُل الالتزامات والتمتع بالحقوق. وإذا أضفنا إلى ذلك أنهم أسندوا للقضاء سلطة الولاية العامة على الأوقاف، وعقدوا له وحده الاختصاص الولائي إلى جانب الاختصاص القضائي في النظر في جميع المسائل المتعلقة بالوقف وشئونه، فسوف يتضح لنا أن تلك القواعد الفقهية والمبادئ التشريعية والتقاليد القضائية قد أسهمت على نحو تلقائي -وغير متعمد- في خدمة المنشآت والمباني الأثرية؛ إذ أحاطتها بكثير من الضمانات المعنوية والقانونية التي كفلت لها البقاء والاستمرار؛ حتى صارت -بمرور الزمن- في ذمة الآثار وفنونها الجميلة، ونظمتها القوانين والتشريعات الحديثة، ودخلت في مسئولية هيئات حكومية رسمية مختصة بشئون الفنون والآثار والثقافة في مختلف البلدان العربية والإسلامية.

3- لقد أسهمت التشريعات في المحافظة على الآثار الوقفية وفنونها ومقتنياتها النادرة؛ وذلك بتنظيم مهمة الإشراف عليها وإسنادها إلى هيئات متخصصة ومسئولة، في أول الأمر كانت متمثلة في الدواوين الحكومية للأوقاف أو وزارتها، ثم انتقلت إلى هيئات الآثار ووزارات السياحة والثقافة؛ حسب النظام المعمول به في كل دولة.

الأوقاف والآثار في مصر

عصر محمد علي بداية الاهتمام بثروة الآثار الوقفية

وإذا اقتصرنا على حالة الآثار الوقفية في مصر -على سبيل المثال- نجد أن الإدارة الحكومية الحديثة منذ عهد محمد علي باشا قد تنبهت إلى أهمية تلك المؤسسات الوقفية الموروثة عن العهود السابقة؛ كمصدر من مصادر تكوين الثروة الأثرية في مصر بصفة عامة. وحفظت لنا سجلات ووثائق تلك الفترة وقائع الاهتمام الحكومي الرسمي بالآثار الوقفية؛ ومن ذلك أنه حدث في سنة 1242هـ – 1826م أن تقدم بعض الباحثين الإنجليز عن الآثار -في مصر- بطلب إلى محمد علي باشا للحصول على إذن منه ليسمح لهم بخلع عتبة “جامع الميرآخور” بباب النصر بالقاهرة، لأن على تلك العتبة خطوطاً أثرية قديمة، فكان جواب الباشا هو الرفض الشديد، وتقول الوثيقة التي سجلت الواقعة: إن محمد علي طلب “تفهيمهم عدم جواز ذلك، وأن يقال إننا ما زلنا نسمح لهم بإعطاء كل حجر يجدونه في مواضع مختلفة، فلا يصح أن نعطيهم الأحجار التي في مباني الجوامع أيضاً” (دار الوثائق بالقاهرة- محفظة الأبحاث رقم 127 – ملخص مكاتبة بتاريخ 26 شوال 1242هـ).

واستمر هذا الاهتمام الرسمي بالمؤسسات الوقفية في عهد محمد علي، وتضمنت اللائحة الأولى لديوان عموم الأوقاف الذي أنشأه في سنة 1251هـ- 1835م نصوصاً كانت في معظمها متعلقة بالمحافظة على الجوامع والتكايا وأسبلة المياه الموقوفة، كما أن اللائحة الثانية للديوان الصادرة في سنة 1276هـ- 1851م في عهد عباس باشا الأول قد تضمنت نصوصاً مشابهة لما نصت عليه اللائحة الأولى.

أول قانون لحفظ الآثار العربية القديمة

ثم صدر في 18/12/1881م أول دكريتو (قانون) بتشكيل “لجنة حفظ الآثار العربية القديمة” تحت رئاسة “ناظر عموم الأوقاف”، وكان من المهام الرئيسية لتلك اللجنة حسب نص الدكريتو: “ملاحظة صيانة الآثار العربية وإخبار نظارة الأوقاف بالإصلاحات والمرمَّات المقتضى إجراؤها”، وذلك حتى يمكن للنظارة أن تطابق الإصلاحات المراد عملها مع “شروط الواقفين” المنصوص عليها في حجج وقفياتهم بخصوص ما سيتم إصلاحه، على أن يكون تمويل ذلك من ريع الأوقاف التي تحت إشراف نظارة الأوقاف”.

إشراف وزارة الأوقاف على حماية الآثار

وفي سنة 1918م صدر القانون رقم 8 بشأن “حماية آثار العصر العربي”، ونصت مادته الأولى على (أنه يعد أثراً من آثار العصر العربي كل ثابت أو منقول يرجع عهده إلى المدة المنحصرة بين فتح العرب لمصر وبين وفاة محمد علي في منتصف القرن التاسع عشر؛ مما له قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية، باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارة الإسلامية)، ونصت المادة نفسها -أيضًا- على سريان أحكام القانون “على ما له قيمة فنية أو أثرية من الأديرة والكنائس القبطية المعمورة التي تُقام فيها الشعائر الدينية” وتكون وزارة الأوقاف هي المسئولة عن تسجيل تلك الآثار والإشراف عليها وصيانتها. وتشير الأعمال التحضيرية لهذا القانون إلى أن الأعيان الموقوفة التي تنطبق عليها أحكامه شملت الجوامع، والخوانق، والأسبلة، ومخطوطات الكتب، والعُملات، والسيوف، والقنابل، وما شابه ذلك من المقتنيات الأثرية التي هي -في الوقت نفسه- من أعمال الفنون الجميلة.

تأسيس هيئات رسمية متخصصة لحماية الآثار

وقد استمر إشراف وزارة الأوقاف على قطاع الآثار إلى سنة 1936م، ثم نُقل إلى وزارة المعارف في تلك السنة، ثم أصبحت هناك هيئات رسمية متخصصة بعضها يتبع وزارة الثقافة، وبعضها الآخر يتبع وزارة السياحة، وذلك في أعقاب ثورة يوليو سنة 1952م، وانحسر اختصاص وزارة الأوقاف عن هذا المجال، وأصبح مقتصراً فقط على إدارة الأعيان الموقوفة واستغلالها اقتصادياً؛ للإنفاق على المنشآت والمباني الأثرية صاحبة الاستحقاق في ريع تلك الأوقاف.

دور الأوقاف في رعاية الفنون الجميلة

الوقف وتأسيس أول مدرسة للفنون الجميلة

إذا انتقلنا إلى المتاحف وأعمال الفنون الجميلة التي تذخر بها، فسوف نلحظ الدور البارز للأوقاف في إثراء هذه المتاحف بفنونها المتنوعة، بل وفي إنشاء المدارس المتخصصة في تعليم أصول الفنون الجميلة وهو ما حدث بالفعل في سنة 1908م عندما أنشأ الأمير يوسف كمال -أحد أعضاء الأسرة المالكة في مصر قبل ثورة يوليو- أول مدرسة للفنون الجميلة في “درب الجماميز بالقاهرة” ووقفها، وأوقف عليها مساحة قدرها 127 فداناً من الأراضي الزراعية الواقعة بزمام مديرية المنيا بصعيد مصر، وأوقف عليها أيضاً عدة عقارات بمدينة الإسكندرية، وقد نص في حجة وقفه على أن يصرف ريعها “فيما يلزم لتدريس وتعليم مائة وخمسين تلميذاً، يكون الثلثان منهم من المصريين، والثلث من الأجانب، بدون التفات إلى الجنسية والدين، ويكون تعليمهم مجاناً -بغير استثناء- العلوم العصرية التي منها الخطوط العربية، والنقوش البارزة، وأشغال العمارات، والتصميمات والرسومات وغير ذلك”، وقد أجازت محكمة مصر الشرعية الكبرى حجة وقف الأمير بما تضمنته من تلك الشروط الفنية، وذلك بتاريخ 14 جمادى أولى 1327هـ – 3 يونيو 1909م. الأمر الذي يستفاد منه عدم وجود مانع شرعي للوقف على مثل تلك الأغراض -الفنون الجميلة وتعلمها- طبقاً لما ورد بنص حجة الوقف بما في ذلك اشتراطه “أن يقوم بالتدريس مدرسون من فرنسا وإيطاليا، وأن تمنح ميدالية برونزية لكل من الطالب الأول والثاني من الناجحين بالفرقة النهائية، مكتوب على أحد وجهي الميدالية ” إنَّا فتحنا لك فتحًا مبيناً ” وعلى الوجه الآخر ” تذكار من الأمير يوسف كمال”. ثم عاد الأمير وغير من شروط وقفيته في سنة 1927م وجعل ريعها مخصصاً لإرسال بعثات علمية من المائة وخمسين طالباً ليتعلموا الفنون الجميلة في جامعات فرنسا وإيطاليا.

الوقف ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة

أما بالنسبة لمواد الفنون الجميلة والمقتنيات النادرة التي وجدت بالمنشآت الوقفية -وغيرها مما ينسب إلى آثار العصر العربي- فقد بدأ التفكير في إنشاء “متحف للفن الإسلامي” لوضعها فيه، وعرضها على الجمهور من خلاله، وذلك منذ سنة 1892م وفي سنة 1899م طلبت “لجنة حفظ الآثار العربية” من الحكومة المصرية آنذاك أن تقوم بوقف بعض الأطيان الأميرية الحرة “على ذمة الأنتكخانة العربية”، ولكن اللجنة المالية، التي كان يسيرها صندوق الدين الأجنبي آنذاك رفضت فكرة الوقف، واكتفت بتخصيص ريع الأطيان للغرض المقصود تخصيصاً إدارياً فقط ؛ والسبب هو أن صندوق الدين كان يعارض سياسة تحويل الأراضي الأميرية إلى الأوقاف، لأن وقفها كان يخرجها من دائرة نفوذه وسيطرته على مالية البلاد.

وتكشف “وثائق لجنة الآثار العربية” -بما فيها وثائق تأسيس متحف الفن الإسلامي بباب الخلق بالقاهرة- عن عزم اللجنة آنذاك للعناية بتلك الآثار التي حفظتها المؤسسات الوقفية على مر العصور السالفة؛ من أجل إعادة توظيفها لتكون “من وسائط الرقي في الصناعة الشرقية، والمحافظة على خصوصية التراث، ولجذب السواحين، على حد ما عبر عنه دكريتو تعيين قومسيون للآثار التاريخية بمصر (دار الوثائق بالقاهرة- محافظ عابدين- محفظة رقم 163).

والزائر لمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة اليوم يجد كثيراً من مقتنياته عبارة عن آثار وقفية من الثريات، ومنابر المساجد، والسيوف، والمشغولات الذهبية، والمصاحف، والدروع، وغير ذلك من التحف النادرة التي تمّ جمعها من مصادر مختلفة؛ كان من أهمها المؤسسات والمباني الوقفية القديمة، إلى جانب بعض الوقفيات الأثرية التي خصصها يوسف كمال -السابق ذكره- التي وقفها تباعاً من سنة 1913م إلى سنة 1927م، واشتملت وقفياته على مجموعات نادرة من المقتنيات الأثرية، من نفائس التحف ذات القيمة العالية في فنها وجمالها الذي لا يقدر بثمن، وقد حرص الواقف على تسجيل القطع الأثرية التي وقفها قطعة قطعة، مع وصف تفصيلي لكل منها، وذكر منشأ صناعتها، وتاريخ صنعها وثمنها الذي قدرت به (في سنة وقفها)؛ وهي تشمل مجموعات من الأطباق والصحون، والأباريق، والثريات، والخناجر، والسيوف، والمشغولات الفضية والذهبية، واللوحات الفنية، وكلها ذات نقوش وزخارف ورسوم آية في الجمال، وتنتمي إلى بلدان متعددة من الصين شرقاً إلى تركيا شمالاً، ومراكش غرباً، والسودان جنوباً، ويرجع تاريخها إلى عصور مختلفة منها القديم، ومنها الوسيط، ومنها الحديث. وقد بلغ عدد القطع التي وقفها 495 قطعة -أربعمائة وخمسة وتسعين قطعة- وأمر بنقلها بعد أن وقفها إلى “دار الآثار العربية الإسلامية المصرية” بجهة باب الخلق، لينتفع بها استغلالاً فقراء المسلمين، وبرؤيتها ومشاهدتها الصناع والمخترعون، وغيرهم من الهيئة الاجتماعية تعلماً واستفادة ومشاهدة، ويصرف ريعها-من الرسوم التي يدفعها الزائرون- للفقراء والمساكين على الدوام”.

واشترط الأمير- أيضاً – في حجة وقفيته على المتحف الإسلامي أنه “ليس للنظار على هذا الوقف ولا لأي قاضٍ شرعي، ولا لأحد غيرهم حق مطلقاً في بيع الأشياء الأثرية الموقوفة، ولا أي منها، ولا هبته، ولا استبداله، ولا تغييره؛ بل تبقى وقفاً محفوظًا على وجه ما ذكر” (سجلات وزارة الأوقاف- ســـجل 25/ مصر – سلسلة 77)”.

وإضافة إلى ما سبق فقد قام الأمير “يوسف كمال” في سنة 1925م بوقف مجموعات أخرى من القطع الأثرية “صناعة الصين”ومجموعات من الأقمشة القبطية التي يرجع تاريخها إلى القرنين السابع والثامن للميلاد، ومجموعات من “اللوحات الفنية” والكتب والمراجع الخاصة بالفنون الجميلة وبالعمارة، وبعض الصور المجسمة، وجعلها وقفاً ليستفيد منها المشاهدون وطلاب العلم والمبدعون بدون مقابل، وقد وضعها في ضيعة الوقف ونقلها إلى المتحف تحصيناً لها، وضماناً لبقائها وعدم ضياعها ولا يزال معظمها موجوداً حتى اليوم.

ولسنا هنا بصدد الدراسة التفصيلية للآثار الوقفية وقيمتها التي تميزها لكونها مؤسسة على نظام الوقف، كما أنه ليس بوسعنا الاستطراد في تقديم نماذج إضافية من بلدان عربية وإسلامية أخرى غير مصر – إذ جميعها يذخر بعديد من العمائر والمقتنيات الوقفية- ولكننا نود التأكيد فقط، على دور الوقف في خدمة الآثار والفنون الجميلة لم يقتصر على قطاع العمارة الدينية -من جوامع، وزوايا، وخانقاوات للمتصوفة، ومدافن، وتكايا- وإنما أسهم أيضاً في تكوين الثروة الأثرية والفنية لقطاعي “العمارة العسكرية” “والعمارة المدنية” من أسوار وقلاع وأربطة، وبيمارستانات، ومدارس، وخانات، وحمامات وقصور ومنازل، وأروقة، ورباع. ولا ننسى كذلك أن حجج الأوقاف المحفوظة -مثلاً- بكميات كبيرة في الأرشيفات والخزائن الحكومية (ويبلغ عدد الحجج المحفوظة في أرشيف وزارة الأوقاف المصرية حوالي 120 ألف وثيقة) هذه الحجج هي بحد ذاتها “قيمة” جمالية بما تحتوي عليه من زخارف كتابية، وخطوط تراثية، وتوقيعات، وأختام، ورنوك، مثلما تحفل معظم الآثار والمنشآت المؤسسية الوقفية بالزخارف الكتابية والهندسية والنباتية.

إن إسهام الوقف في تلك الجوانب الفنية والجمالية والمعمارية التي أشرنا إليها يؤكد- في أحد أبعاده – على المعنى المدني العميق لنظام الوقف، وأنه ليس نظاماً دينياً مغلقاً، كما يظن البعض؛ وإنما هو نظام مرن ومتطور، وقد قام بدور ملموس في دعم القيم الجمالية والفنية، وأسهم في ترجمتها إلى ممارسة اجتماعية واقعية؛ هي في جملتها وجه من وجوه “المجتمع المدني” في ظل الحضارة الإسلامية، وهذا الوجه جدير بالمحافظة عليه والعناية به، وخاصة أن سمة “الخلود” هي أبرز سمات الوقف الخيري، و”الخلود” هو أبرز سمات الآثار والفنون الراقية، وهذه وتلك تعتز بها الأمم، وتعتبرها من رموزها الحضارية الباقية على مر الزمن وشاهدة على أصالتها.

د. إبراهيم البيومي غانم