لا نبعد عن الصواب إذا رأينا الفكر الإنساني كنهر طويل يمتد مجراه عبر طرق ومسافات ودول شتى، يتزود من كل ما يمر به، وينفعه.. ويتواصل مجراه عبر الدروب دون توقف، ما دام الليل والنهار في تعاقب.

هكذا مسيرة الفكر الإنساني.. كل أمة، عبر تاريخ البشرية الطويل، قد أسهمت في رفد هذا الفكر وإثرائه، وانتفعت منه.. واستفاد اللاحق فيها من السابق، وانبنى الجديد على القديم.. بحيث لا تستطيع حضارة أن تزعم أنها نشأت من الصفر، أو أنها لم تتأثر بما سبقها..

وهذا طبعًا في الجانب المادي من الحضارة، أي في “المدنية”.. أما في الجانب المعنوي، أي “الثقافة”، فلكل حضارة طابعها الخاص في تكوين هذا الجانب، دون أن يعني ذلك القطيعة التامة وعدم استفادة الثقافات بعضها من بعض.

نعود فنقول: إن مسيرة الفكر الإنساني واحدة في مساراته المتعددة، ومحطاته المختلفة.. وذلك راجع بصورة أساسية إلى أن الإنسان همومه واحدة، وأشواقه متقاربة، وتطلعاته متشابهة.. وإن اختلف في هذا أو ذاك تبعًا للبيئة التي ينشأ فيها الإنسان، وللدرجة التي أحرزها في السباق الحضاري..

فمثلاً، لا يزال الإنسان من زمن بعيد يسأل الأسئلة ذاتها فيما يتصل بالعقل، وحدوده، وإمكاناته، ومدى يقينية ما يصدر من أحكام.

ولا تزال الروح هي هي، عبر تعاقب الزمان والبيئات.. فإن بداخل الإنسان ظمأً روحيًّا يبحث عن إروائه، ونهمًا يسعى لإشباعه..

وسؤال العدالة الاجتماعية وتحقيق قدر من التناغم والمساواة بين بني الإنسان، لا يزال مطروحًا في البيئات والحضارات.. وإن اختلفت الإجابات..

وأما سؤال الوجود الأكبر، أي تطلع الإنسان لمعرفة ربه وخالقه سبحانه، فهو قائم لا ينقطع، ومطروح لن يزول.. فلا غناء للإنسان عن ربه، وإن جحد واستكبر، وزعم أن عينه لا ترى النور!!

إذن، هذه هي الفائدة الأولى التي نحصدها من تتبع مسيرة الفكر الإنساني في مساراته المتعددة.. أي أن ندرك أن الإنسان هو الإنسان، في قلقه وتطلعاته وأسئلته.. وإن اختلف في اللون والجنس والعرق والدين والزمان..

وهذه الفائدة تأتي بنا للفائدة الثانية، وهي أن ندرك أن إجابات الإنسان عبر هذا التعدد والتنوع، تظل إجابات متقاربة.. ومن ثم، فمن الأهمية دراسة مسارات هذا الفكر حتى نستفيد من تجارب الآخرين، ولا تبدأ كل جماعة أو حضارة من الصفر، وإنما تستفيد من جهود من سبقها، تصحِّحها وتبني عليها..

ولهذا، ليس غريبًا أن نرى ظاهرة مثل ظاهرة “التصوف” مطروحة في أديان وحضارات شتى، وإن انطبعت بالطابع الخاص لكل دين أو حضارة..

وهذا ما حدا ببعض الدارسين- غربيين وعربًا- ليروا أن ظاهرة التصوف دخيلة أو غير أصيلة في الفكر الإسلامي.. مع أن ثمة فرقًا بين أن تكون الفكرة في أصلها وبساطتها موجودة في الإسلام، أي فكرة الزهد والقناعة والرغبة في الآخرة.. وبين أن يلحق بها شيء مما سبق الإسلامَ من أديان وحضارات، مثل الحلول والاتحاد، ووحدة الوجود.

يقول د. عمر فروخ: نشأ التصوف الإسلامي في بيئة إسلامية، وبعوامل من البيئة الإسلامية نفسها: بدأ ورعًا وزهدًا على المنهج الإسلامي.. ثم تسرَّب إليه مع الأيام عناصر من بيئات أجنبية: يونانية، وهندية، وصينية، ومسيحية([1]).

وكذا فكرة “التأويل”: نراها في الكتابات الدينية المختلفة.. وإن وُجد فارق كبير بين دوافع التأويل في الإسلام عنها في غيره.. ففي الفكر الإسلامي نشأ التأويل- كما يقول د. محمد عمارة- للتوفيق بين النقل والعقل، أما في الفكر الغربي فقد نشأ لتجاوز النقل وإعلاء العقل([2]).

كما أن فكرة “التأثر والتأثير”: نلمسها بوضوح في العلاقة بين الحضارات المختلفة في تتابعها وتعددها؛ فما من حضارة إلا وتأثرت بما سبقها وأثرت فيما لحقها.. ولهذا جرت في نهر التاريخ مياهُ حضاراتٍ كثيرة، أَثْرَتْ هذا النهر، وملأته خبرة ووعيًا، وراكمته عمقًا ونضجًا.. بدءًا من الفلسفات القديمة في مصر، وما بين النهرين، وبابل، والهند وغيرها.. إلى حضارتي اليونان والرومان.. ثم الحضارة الإسلامية.. وصولاً إلى الحضارة الحديثة..

وإدراك هذه الحقيقة ينفي مزاعم العنصريين، والقائلين بتميز الجنس الآري؛ كما يدحض دعاوى الانغلاق وعدم الانفتاح.. وإن كنا بحاجة إلى ضبط حدود هذا الانفتاح ومجالاته؛ وهو الضبط الذي لم تخلُ منه حضارة من الحضارات..

فكما أن “الانفتاح والتبادل الحضاري” قانون ساري المفعول على امتداد التاريخ.. هناك أيضًا قانون “التمايز والخصوصية”؛ أي وجود ما تنفرد به كل حضارة عن غيرها، بما يمثل لها بصمة وشخصية.

إذن، مطالعة الفكر الإنساني عبر مساراته المتعددة تفيدنا في:

- التعرف على الأسئلة التي شغلت العقل الإنساني.. وهي أسئلة متشابهة لحد كبير..

- الاستفادة من الإجابات التي أفرزتها كل مرحلة، وقدمتها كل حضارة.. وهي إجابات لا تخلو من عناصر مفيدة تصلح لأن تكون مجالاً للنقل والإفادة، عبر اختلاف الزمان والمكان.

- مجابهة دعاوى العنصرية أو الانغلاق.. وإدراك أن التاريخ الإنساني أرحب مما يظن البعض، وأن التواصل أكثر إمكانية.. بل إن المشكلات والتحديات المعاصرة- وهي ذات طابع عالمي، بما وفّرته العولمة من قنوات، وما أزالته من حواجز- لَتجعل هذا التواصل أكثر إلحاحًا؛ لأنه إذا كانت المشكلات ذات طابع عالمي، فلا أقل من أن تكون الإجابات هي أيضًا ذات طابع عالمي.

ثمة أمر آخر، يدفع إلى التعرف على الفكر الإنساني في مساراته، وعدم الانغلاق؛ ألا وهو ما يتميز به الإسلام من كونه الرسالة العالمية الخاتمة.. فهذه الميزة التي انفرد بها الإسلام، تجعل أتباعه مدفوعين للتواصل مع الفكر الإنساني في مختلف بيئاته وأزمانه، غير منغلقين على أنفسهم، وإلا كانوا ضد طبيعة الرسالة التي يحملونها.. ومن ثم، عليهم أن يقدموا إجابات تتفق مع ما تتميز به رسالتهم من عالمية وختام، وألا يقعوا أسرى لبيئة من البيئات، أو لفترة من الفترات..

وما أصعبها من مهمة، وما أشرفها من وظيفة..!

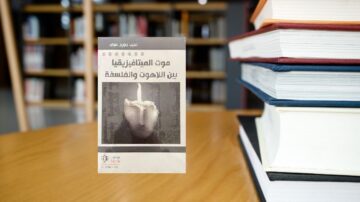

[1]– تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، فروخ، ص: 471 بتصرف يسير. وهذا الكتاب رصد علمي لمسيرة الفكر الإنساني في مسارات متعددة، عبر رحلة طويلة من الزمن؛ تبدأ من الفلسفة القديمة في الشرق، حتى زمن ابن خلدون.

[2]– راجع المزيد في كتابه: قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي.

تنزيل PDF