أدرك المشرفون على عملية التغيير، وفقه النهوض: أنَّ عزَّ هذه الأمة، وقوَّتها، في تمسُّكها بدينها، وعملها بكتاب ربها، وسنة نبيِّها، وأنَّ الجيل الأول من سلف هذه الأمة لم ينتصر على عدوِّه إلا بقوة العقيدة، وأن النَّصر والتأييد والتمكين لهذه الأمة مقرون بالالتزام بعقيدة التوحيد الخالصة، والعمل بمقتضاها، وأنَّ هذه الأمة تكون هدفاً للسِّهام، وطعمةً لسيوف الأعداء بمجرد الزيغ عن هذه العقيدة، والانحراف عن هذا المنهج، وأنَّ الهزائم التي حلَّت بالمسلمين أمام حملات الصليبيين كانت ثمرة طبيعية، ونتيجة حتمية للانحراف العقائدي، والفساد الفكريِّ، الذي أصاب الأمَّة. (لا طريق غير الجهاد لتحرير القدس، ص 320)

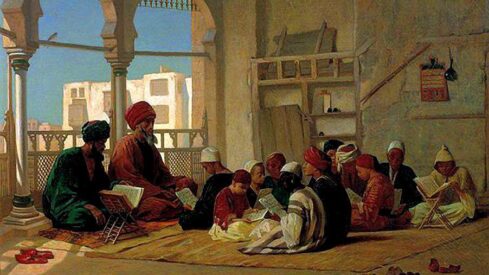

وقد ألهم الله قادة الأمة، من أمثال نور الدين محمود إلى إدراك دور العقيدة الصحيحة، في صناعة النصر، وأنَّ الأمة بدونها تتحول إلى قطيع من الأغنام، لا تقوى على شيء، ولذلك فإن أوَّل ما بدأت به عملية التغيير، والإصلاح، والتجديد هو إعادة بناء العقيدة في النفوس، وإعادة صياغة الإنسان المسلم على التوحيد الخالص بتجديد العقيدة في نفوس الناس، وإزالة كل ما علق بالنفوس، من بدع، وعقائد فاسدة، ولذلك راحوا يواجهون التحديات الباطنية في إفساد العقائد الإسلامية بنشر العقيدة الصحيحة، عن طريق مؤسسات تجسِّد العقيدة في النفوس، وواقع الحياة اليومية عن طريق التعليم الإسلامي النَّقي في عدد من المدارس والمساجد، تم إنشاؤها وإعدادها لهذا الغرض، قام بالتدريس فيها صفوة من علماء الأمة، وخيرة مفكريها.

لقد وجَّه التعليم الإسلامي عنايةً خاصة لإعداد الأمة كلِّها للجهاد بكافة أنواعه من الإعداد المادي، والمعنوي، وتربية النفوس، ومجاهدتها في ذات الله، ومجاهدة الشيطان، والجهاد بالمال، والنفس، والتعبئة الروحية العالية، وتربيـة الإرادة القتالية عند جميع أفراد الأمة دون أن يقتصر ذلك على طائفة دون أخرى، بالإضافة إلى طائفة مختصة اعتنت الدولة بإعدادها إعداداً قتالياً خالصاً، وتدريبها تدريباً عسكريا متميزا يجعلها تتفوق على مايملكه الأعداء.

1ـ معلمو الكتاتيب: الاسم الشائع الذي كان يطلق على معلم الشبان في العهد الزنكي، هو (المعلم) أو (المؤدب)، ومعلم الكتاب في ذلك الوقت يماثل المرحلة الابتدائية في عهدنا الحاضر، من حيث إنه يتولى تعليم الأطفال العلوم الأساسية، ويشرف على تربيتهم، وتوجيههم، وتأهيلهم إلى المرحلة الأعلى، وقد اهتم حكام العهد الزنكي بهذه المرحلة من التعليم اهتمام خاصا، وحظي معلمو هذه المرحلة بمكانة عالية لديهم، فوفروا لهم كافة سبل العيش المريح، للقيام بمهمتهم على أفضل وجه، وأداء رسالتهم المهمة في توجيه اللبنة الأولى في التعليم على النهج السليم الذي رسمته تلك الدولة، وهو إعدادهم منذ صغرهم، ليتخرجوا صحيحي العقيدة، سليمي الذهن، (لا طريق غير الجهاد ص3359) متأثرين بذلك التوجه الإسلامي، ليتخذوا مواقعهم في المجتمع، وليقوموا بالأعمال المنوطة بهم مستقبلا، على التوجه السليم، والسياسة المرسومة.

وكان من أهم ما يتطلبه تعليم الصبيان في المعلم: أن يكون حافظا لكتاب الله، ملما ببعض علوم اللغة، وأصول الحساب والخط، (مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة 2/317)، وكان يشترط فيمن يقوم بتعليم الصبيان شروط خلقية كثيرة، ذلك لأنه كلما زادت الخصال المحمودة في المؤدب، زاد الصبي به تجملا ورفعة، وفي هذا الصدد يقول الإمام الغزالي المتوفى سنة 505ه /1112م ) إن صلاح التلميذ بصلاح معلمه، فإنَّ أعينهم إليه ناظرة، وآذانهم إليه مصغية، فما استحسنه فهو عندهم الحسن، وما استقبحه فهو القبيح ). (إحياء علوم الدين (1/63، 64)

كما اشترط المربون في المعلم أن يكون عادلا بين الصبيان، وأن يكونوا عنده بالمنزلة سواء لا تفريق بينهم، فابن الفقير، وابن الغني على حد سواء في التربية والتعليم، هذا إلى جانب كونه من أهل التقوى، والورع، والعفة، واستحب المربُّون في معلم الكتَّاب أن يكون كبير السن.

وقد اشتهر بالتأديب في العهد الزنكي: الشيخ علي بن منصور السُّرُوجي المتوفى سنة 572 هـ/1176م، (مرآة الزمان نقلاً عن الحياة العلمية ص 168) وكان قد ندبه الملك عماد الدين زنكي لتلبية أولاده وتعليمهم، وقد اشتهر السُّروجي ببراعته في الأدب، والشعر، وحسن الخط.

ولقد تمتَّع معلمو الكتاتيب في ذلك العهد بمركز مالي جيد في الكتاتيب الموقوفة؛ إذ وفّر لهم الواقفون رواتب شهرية، تُصرف لهم من إيراد الوقف، كما ذكر أبو شامة عن نور الدين: أنه بنى في بلاده الكثير من الكتاتيب، وأجرى على المعلمين، والصبيان رواتب وافرة، وقد دفع هذا التشجيع المادي والمعنوي، الكثير من المعلمين إلى الإقبال على التعليم بطمأنينةٍ وراحة بال.

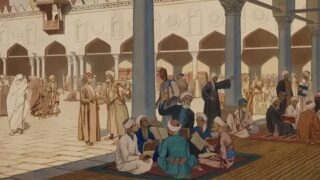

2 ـ المدرِّسون: إن نظام التعليم المتَّبع في العهد الزنكي لا يقل شأناً عن نظام المدارس في العصر الحاضر، فإن النظام المتبع آنذاك، هو أن يكون لكل مدرسة عدد من المدرسين، يختصُّ كلُّ واحدٍ منهم بتدريس مادة أو أكثر، ويشرف عليهم شيخ، يسمى ناظر المدرسة، ويشترط أن يكون الناظر من خيار المدرسين وأشهرهم، ومن الذين بلغوا درجة عالية من النضج العلمي، والقدرة العالية في مجال التأليف، والتدريس، وقد عني الزنكيون، ومن سار على نهجهم في إنشاء المدارس، ودور التعليم المختلفة باختيار العلماء الأفذاذ للتدريس في مراكزهم، وحرصوا على استجلاب من أثر عنه العلمُ الوافر، والسمعة الحسنة بين العلماء، وطلاب العلم، كما حرصوا أن يكون المدرِّس سليم العقيدة، حتى يتوافق مع التوجيه الديني الشامل للدولة.

وكان المدرسون في العهد الزنكي يتقاضون رواتب، أو معاليم، تصرف لهم من الأوقاف التي كانت توقف على المدرسة، وكانت تلك الأجور أو المعاليم، تتأثر بظروف مقدار الوقف على المدرسة، وما يدرُّه شهرياً، أو سنوياً، وكان هناك من المدرسين من يأنفون من أخذ ما يُخصَّص لهم من تلك الأوقاف، فقد رفض القاسم بن الحافظ علي بن الحسن بن عساكر، المتوفى سنة (600 هـ/1203م) ـ وكان مدرساً بدار الحديث النورية بدمشق ـ أن يتناول من معلومه شيئاً، فقد تنازل عنه لمن يتردَّد عليه من الطلبة، (كتاب الروضتين نقلاً عن الحياة العلمية ص 169) وكان يحق للمدرِّس أن يستنيب من يقوم بالتدريس مكانه في إحدى المدارس، ومن هنا ظهر منصب «نائب المدرس»، وهو أعلى من رتبة المعيد، وأقل من رتبة المدرِّس، ومن ذلك أنَّ القاضي شرف الدين بن أبي عصرون، درَّس بالمدرسة الأمينية بدمشق، (الحياة العلمية ص 178) وأناب عنه في بعض وقته الفقيه أبا الفضائل الدمشقي، المتوفى سنة 561 هـ/1165م.

3 ـ المعيدون: من الواضح: أنَّ نظام الإعادة، الذي نجده منتشراً في جامعاتنا في الوقت الحاضر، لم يكن وليد نُظم التعليم الحديثة، فقد سبقتها المدارس الإسلامية الأولى إلى استعمال هذا النظام، ولم تظهر وظيفة المعيد في تاريخ التعليم عند المسلمين، إلا مع ظهور المدارس، وتطوُّر وظائفها، في منتصف القرن الخامس الهجري. (الحياة العلمية، ص 178).

تنزيل PDF