“إن أول جرعة من كأس العلوم الطبيعية سوف تحوّلك إلى ملحد، ولكن فى قاع الكأس، ستجد الله فى انتظارك”[1] ، كان العلامة “ابن خلدون” يرى أن “العقل ميزان”، ويجب ألا يتطلع ذلك الميزان إلى وزن ما لا يستطيع، ويقول:”لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره، فإن ذلك طمع في محال.. ومثال ذلك: مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب، فطمع أن يزن به الجبال!”.

البحث عن الله، وعن قصة الوجود، وغاية الخلق، وحقيقة الكون ومصيره، قضايا شغلت الإنسان منذ أنفاسه الأولى قبل آلاف السنين، وما تزال تشغله، وإذا كان جدال القدماء تركز حول العلاقة بين الوحي والعقل، أو الدين والفلسفة، فإن جدال اليوم يدور حول العلاقة بين الدين والعلم التجريبي، فمنذ ما يقارب القرنين من الزمان والعلوم التجريبية خاصة علمي الفيزياء والأحياء يسعيان أن يقدما إجابات نهائية للإنسان عن حقيقة وجوده ومكانته في الكون، وأن تكون مقولاتهما بديلا عن مقولات الأديان.

ويرصد كتاب “الدين والعلم التجريبي” ضمن سلسلة اللاهوت المعاصر، هذا الجدل في المجالين الغربي والإسلامي، والكتاب ضمن سلسلة تعنى بنقد اللاهوت الغربي وتأثيره في العالم الإسلامي، وهو الجزء الثالث ضمن السلسلة، وصدر في طبعته الأولى عام 2019، في 618 صفحة، عن المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية ببيروت.

العلم منافس للدين

مع بداية الثورة العلمية في القرن السابع عشر الميلادي ظهر العلم كمنافس قوي للأديان في إعطاء رؤية وتفسير لما هو موجود في العالم، وتجلى ذلك في ثلاثة حقول أساسية:

ــعلم الكونيات[2] لدى غاليلي[3]

ــ علم الإنسان لدى داروين[4]

ــعلم النفس لدى فرويد.

ويلاحظ أن الحقل الأول والثاني تعارضا مع نصوص الأديان السماوية، أما الثالث فناقش بعض الفرضيات الأساسية في أخلاقيات البشر من قبيل “وعي الإنسان في تحديد سلوكه” و”الوجود” و “الاختيار”، ونتج عن مجمل الحقول الثلاثة السابقة تنحية الإنسان عن مكانته السابقة، بصفته كائنا مميزا، ووضعه إلى جانب سائر المخلوقات.

فدراسات “غاليلي” أكدت أن الإنسان ليس مركز الكون، وكذلك الأرض التي يعيش عليها، فالأرض كوكب ضمن مليارات الكواكب الأخرى، أما “داروين” فذهبت أن الفاصل بين الإنسان وسائر الكائنات الحية ليس شاسعا، أما “فرويد” فرأى أن الإنسان ليس نتاج سلوكه الواعي والعقلاني، ولكن ثمة هناك شيء قوي أسماه اللاشعور يُسير أفعال الإنسان وسلوكه، لكن تظل نظرية داروين من أكثر النظريات اصطداما بالحقائق الدينية، لرفضها أفضلية الإنسان، وتقويضها للغاية من خلق الإنسان، اعتمادا على “الاصطفاء الطبيعي”، وإقرارها لمبدأ “الصدفة”.

كانت تلك نظرية داروين مقدمة لظهور الإلحاد في مجال العلوم التجريبية، بطرحها قانون “البقاء للأقوى” باعتباره قانونا لتطور جميع الكائنات الطبيعية، ويترتب على ذلك أن يكون البقاء للأصلح، فأرسى “داروين” فكرة أن التغيرات تحدث مصادفة، وأن الصراع من أجل البقاء هو الذي يحكم الحياة، وأن المنتصر في هذا الصراع هو الأصلح، لذا اصطدمت تلك النظرية مع الرؤية الدينية التي تعلن ثبات الأنواع لحظة الخلق، وأن هناك حكمة تقف وراء المخلوقات وليس المصادفة، وأن هناك غاية من الخلق.

وتعد نظرية داروين هي الملجأ الذي يفر إليه الملحد هاربا من نداء العقل والمنطق الذي يطرح أسئلة يعجز الملحد عن تقديم أجوبة عليها، ورغم ذلك يتعرض المعارضون لتلك النظرية في الأوساط العلمية لتشويه شديد، وهو موقف ناقشه عالم الأحياء “جيري بريغمان” في كتابه “ذبح المنشقين” Slaughter of the Dissidents لذا تعرضت نظرية التطور لرفض كبير في أوساط علمية غربية، وأثبت العلم الحديث أن الشريط الوراثي أو ما يعرف بـDNA تحوي الجينات فيه على تعقيد مذهل للخلية الحية يكذب إدعاءات الداروينية، فتتجلى العظمة الإلهية في أبهى صورها، إذ لا مكان ولا مجال للعشوائية أو الصدفة.

وفي عالم 2009م كتشف العلماء عن أقدم أثر بشري على وجه الأرض، وهو هيكل عظمي أثيوبي يبلغ حوالي أربعمة ملايين وأربعمائة ألف عام أسموه “آردي” Ardi وهو كشف يثبت أن البشر لم يتطوروا عن أسلاف تشبه القردة، وهو يدحض الداروينية، وهو ما يؤكد أن تلك النظرية وُظفت كتفسير بديل عن الإيمان بالله.

ومن القضايا التي وقع فيها جدل بين الدين والعلم التجريبي حولها مسألة عمر الكون، وبداية ظهور الإنسان فيه، فتذهب بعض النظريات أن عمر الكون أربعة عشر مليار سنة، وأن الخصائص التي تسمح بالحياة كانت موجودة لحظة خلقه، وأنه أقدم من عمر الأرض بثلاث مرات، أما عمر الإنسان فإنه لا يزيد عن أجزاء من الألف المشكلة لـ1% من عمر الأرض، أما في “سفر التكوين” فإن الأرض خلقت تزامنا مع خلق آدم عليه السلام.

ويقر العلم أنه إذا فاقت الحرارة سطح الأرض 100 درجة مئوية، فإن كل الماء سيتبخر وستنتهي الحياة، ولولا الاحتباس الحراري الذي يشكله ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكان سطح الأرض أبرد بحوالي 30 درجة مئوية ولتجمدت الأرض، ولا ريب أن ذلك ليس صدفة عابرة ولكنه تقدير من إله عظيم، فظروف الكون مضبوطة بشكل دقيق للسماح بوجود الحياة على الأرض.

العلم وبراهين وجود الله

يؤكد بعض العلماء أن جوهر الدين هو إيجاد معنى وغاية لحياة الإنسان، وأن هدف الدين نجاة الإنسان وسعادته خاصة في الحياة الأخروية، ومن ثم ليس الدين مطالب أن يقدم تفسيرا لعالم الطبيعة والأحياء إلا بقدر تبيان أن الكون ما هو مخلوق لخالق عظيم، ومن ثم فسعادة الإنسان والقيم والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها تقع خارج نطاق العلم التجريبي واشتغاله، فالعلم والدين لكل منهما مجال وحيز يختلف عن الآخر، وأن كلاهما يلقي ضوءا على جانب من الكون.

ولكن هل يمكن للعلم المعاصر أن يوفر براهين على وجود الله؟

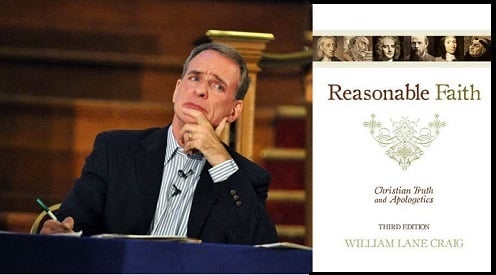

بعض الفلاسفة الغربيين مثل ” ويليام لين كريج” William Lane Craig في كتابه “الدين العقلاني” Reasonable Faith وهو من أبرز الفلاسفة المسيحيين المعاصرين يرى أن سبب تراجع الإيمان والبعد عن الدين يرجع إلى التفكير العقلي غير المنطقي، الذي سيقود ذلك حتما إلى الإلحاد، لذا اتجه إلى نقد النظرية العلمانية للدين وبيان ما فيها من مثالب، فجاءت فلسفته مصطبغة بالصبغة العقلانية الدفاعية، فاتجه إلى إحياء أدلة وجود الله التي تناولتها الفلسفة القديمة ومحاولة ربطها بالتطورات العلمية والفلسفية الحديثة، وأبدى تأثر كبيرا بفلاسفة الإسلام خاصة “أبو حامد الغزالي” التي كان موضوع رسالته للدكتوراة.

ويرى كريج أن القيم الأخلاقية تثبت وجود الله، فالإنسان مخلوق أخلاقي، و”إذا كان الله غير موجود فالقيم الأخلاقية الموضوعية غير موجودة”، بل يرى أن وجود الشر دليل على وجود الله، وذلك على خلاف الملحدين الذين يجعلون الشر دليل على نفي وجود الخالق سبحانه وتعالى، فالملحدون يرون أن القيم الأخلاقية نسبية وغير معيارية، ويؤكد كريج على فساد التصور الإلحادي لعلاقة الخالق بالإنسان، فالإنسان حر ومسؤول عن أفعاله وذلك على خلاف الملحدين الذين يجعلون الإنسان دمية في هذا العالم.

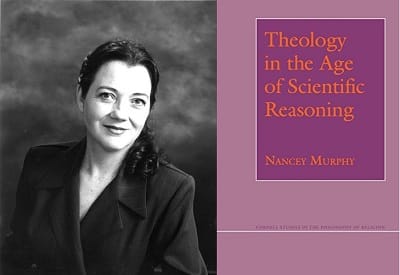

كذلك أعمال المفكرة الغربية “نانسي ميرفي”[5] Nancey Murphy التي تصدت للفكر الإلحادي، ولجأت إلى البحث العلمي، ومدت الجسور بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية لفهم العلاقة بين العلم والدين.

ورأت أن هناك ثلاث سمات اتسم بها الفكر الغربي، وتركت تأثيرها في جامعات العالم، وهي: اختزال العلوم إلى الفيزياء، والتمييز بين الواقع والقيم، وإلغاء الخالق أي عدم وجود تأثير للخالق على البحوث العلمية، لذا لجأت إلى إقامة علاقة وثيقة بين الأخلاق واللاهوت وعلم الكون، مستحضرة مقولة آنشتاين:”الدين من دون العلم أعمى، والعلم من دون الدين أعرج”.

[1] مقولة للفيزيائي الألماني فيرنر كارل هايزنبيرغ (توفي 1976) الحائز على جائزة نوبل لعام 1932، ومكتشف أهم مبادئ الفيزياء الحديثة وهو مبدأ عدم اليقين أو الريبة، ومعناه أن علم الفيزياء لا يستطيع أن يفعل أكثر من أن تكون لديه تنبؤات إحصائية فقط، وأنه مهما كان الإحكام وتطوير وسائلنا في القياس فلن يُمكننا ذلك من التوصل إلى معرفة كاملة للطبيعة من حولنا.

[2] علم الكونيات Cosmology هو علم دراسة تركيب الكون وتطوره وحركته في علم الفلك والفيزياء الفلكية، وهو يحاول أن يفسر كيفية نشوء الكون، ومستقبله

[3] غاليليو غاليلي، عالِم فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي توفي 1642م، ويلقب بـ”أبو العلم الحديث” وهو من نقد نظرية أرسطو في الحركة

[4] تشارلز داروين، عالم تاريخ طبيعي بريطاني، أسس نظرية التطور لشرح التنوع البيولوجي، توفي 1882م

[5] تركز اهتمامات ميرفي البحثية على دور الفلسفة الحديثة وما بعد الحداثة في تشكيل اللاهوت المسيحي، وعلى العلاقات بين اللاهوت والعلوم؛ والعلاقة بين فلسفة العقل وعلم الأعصاب، ومن أهم كتبها “اللاهوت في عصر التفكير العلمي” Theology in the Age of Scientific Reasoning

تنزيل PDF