مثلت قضية الوحي وكيفية تأويله تأويلا عقلانيا واحدة من أهم القضايا التي شغل بها الحداثيون العرب، وفي السطور التالية أسعى إلى عرض مقاربات الحداثيين لمفهوم الوحي وما يستتبعه من الحديث عن مفهوم النبوة؛ إذ المفهومان متلازمان باعتبار أن النبي هو متلقي الوحي الإلهي ومبلغه، ولن يسعني في هذا المقام استقصاء جميع ما ورد بشأنهما فهذا مما يخرج عن حدود المقال، ولذا سأكتفي ببسط بعض الآراء التأسيسية، ومنها يمكن استشفاف معالم التصور الحداثي للوحي وخصائصه وغاياته.

الوحي والنبوة: مقاربة مفهومية

يعد “نصر حامد أبو زيد” أحد الدارسين لمفهوم الوحي بتعمق وذلك في كتابه (مفهوم النص)، وهو يرى أن الوحي ما هو إلا عملية اتصال ترميزية تعبر عن نظام لغوي بين مرسِل هو الله سبحانه وتعالى، ومستقبِل هو النبي صلوات الله عليه، وهنا يثور لديه تساؤل حول كيفية حدوث الاتصال بينهما وهما من مرتبة وجودية مختلفة، وهو يجيب على التساؤل بمنهجية مختلفة لسانية-أدبية لأن النص “في حقيقته وجوهره منتج ثقافي .. تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاما”[1] ذاهبا إلى أن عرب ما قبل الإسلام تصوروا وجود اتصال بين عوالم الكون المختلفة صعودا وهبوطا، وهذا الاتصال لم يقتصر على الأنبياء وإنما شمل الكهان والشعراء، “والفارق بين اتصال النبي بالملأ الأعلى والكاهن، أن اتصال النبي قائم على نوع من الفطرة والخلقة أساسها الاصطفاء الإلهي، بينما يحتاج الكاهن إلى آلات وأدوات مساعدة تعينه على التخلص جزئيا من عوائق العالم المادي والاتصال بما وراء العوالم”[2]، وهكذا تغدو النبوة لديه درجة عالية من درجات التخيل الناشئة عن قوة المخيلة الإنسانية التي تجمع النبي بالشاعر بالكاهن، والفارق بينهم ليس إلا فرقا في الدرجة -أي في قوة المخيلة- لا في النوع، فالنبي يأتي في المقدمة يليه الكاهن أو العارف ثم الشاعر في نهاية الترتيب.

ويفترض أبو زيد أن الاتصال حال الوحي بالنص هو أعقد هذه الاتصالات، وأن هنالك مرحلتين للوحي مر بهما النبي ﷺ؛ مرحلة الشدة والغط والتحول من جانب النبي، وهي مرحلة تشبه الرؤيا حيث يتلقى النبي من الملك المرسل رسالة ذات شفرة خاصة يحولها النبي بعد ذلك إلى رسالة لغوية، لكن حالة الألفة والتعود جعلت الوحي ممكنا في حالة اليقظة بالكلام اللغوي العادي المجرد من الشفرة، وهذا الفهم لظاهرة الرؤيا -كما يقول- على أنها اتصال بين النفس وعالم الروح من شأنه دعم ظاهرة النبوة بالاستناد إلى بعض المعطيات المشتركة بين البشر “وفي هذا التصور لا تكون النبوة ظاهرة فوقية مفارقة بل تصبح ظاهرة قابلة للفهم والاستيعاب، ويمكن أن يفهم “الانسلاخ” أو “الانخلاع” في ظل هذا التصور أنه حالة خاصة، أو حالة من حالات الفعالية الخلاقة”[3]. وعند هذه الجزئية ينبغي أن نتوقف لنبين مسألتين على قدر من الأهمية فيما طرحه أبو زيد.

الأولى: إيماؤه أن الوحي في مرحلته الأولى كان وحيا بالمعنى دون اللفظ، واقعا بذلك في فخ التناقض المنهجي لأنه ذكر في القسم المخصص للمنهج من كتابه؛ أن النص وإن كان منتجا ثقافيا إلا أن له أصلا إلهيا، وأنه تم باللفظ والمعنى معا دون فصل لأحدهما عن الآخر.

والمسألة الثانية: تغليب الأيديولوجي على المعرفي، فقد غدت النبوة وفقا لأيديولوجيته الماركسية منتمية إلى البنى الفوقية التي في موقع جدلي مع البنى التحتية ممثلة في الكهانة والعرافة، ومعلوم أن البناء الفوقي يتغير في حال طال البناء التحتي أي تغيير، ومن ثم أصبح وجود النبوة مرتهنا بوجود الكهانة والعرافة، قاصدا بذلك نفي صفة التعالي عنها وإنزالها إلى الواقع التاريخي وربطها بتحولات الثقافة[4].

وليست مقاربة أبي زيد فريدة في مجالها فهنالك مقاربة محمد أركون التي تحظى بتقدير استشراقي، وتتلخص في بضع نقاط هي:

- اعتبار الوحي “ظاهرة لغوية” ينبغي التعامل معها وفقا لمناهج اللغة، وإقصاء التعريفات العقدية بوصفها بنى لاهوتية تيولوجية.

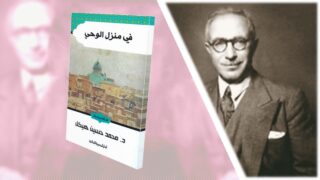

- المماهاة بين الوحي والنبوة؛ بل يجمح به الشطط حد تعريفه الوحي: “خطاب نبوي ذي بنية أسطورية وتحويلية رمزية”[5]، أما عن النبي محمد فقد تضخمت سيرته وبولغ في دوره الديني عبر العصور، وتحديدا منذ كتب ابن اسحاق سيرته وتابع كتاب السير تضخيمها واحدا تلو آخر.

- التمييز بين مستويين للوحي؛ مستوى التفجر الأوليّ؛ أي لحظة نزول الوحي وتشكله، ومستوى تحول الوحي إلى أيديولوجيا تصبغ المشروعية على السلطة، وهي لحظة الاكتمال والتبلور.

- اعتبار الوحي لحظة ممتدة في التاريخ لا تفنى وتظل باقية ما بقي التاريخ، وهو بهذا المعنى ليس قاصرا على الأنبياء، وإنما يمكن القول بأن كبار المفكرين يمثلون لحظة الوحي كما جسدها الأنبياء[6]، فهو يمتد ليستوعب “بوذا وكونفوشيوس والحكماء الأفارقة وكل الأصوات الكبرى التي جسدت التجربة الجماعية لفئة بشرية ما من أجل إدخالها في قدر تاريخي جديد وإغناء التجربة البشرية عن الإلهي، إنه يستوعب كل ذلك ولا يقتصر على أديان الوحي التوحيدي”[7].

والوحي التوحيدي -خلافا لوحي المفكرين والحكماء- ليس لحظة ممتدة متدفقة بالحياة بسبب اكتمال النبوة، لكنه تكلس وجمد في صيغة “المدونات النصية الرسمية المغلقة والناجزة التي تُدعى بشكل عام بالكتابات المقدسة أو كلام الله” وليس للمؤمنين أي منفذ على الوحي إلا من خلالها، وقد أفضى تدوين الوحي الشفهي وتحوله إلى نصوص مدونة إلى توليد ظاهرتين لهما آثار تاريخية وثقافية كما يعتقد أركون؛ الأولى أنه وضع الشعوب المؤمنة بالكتب المقدسة في حالة تأويلية دائرية بمعنى أنها لا تنفك تؤول الكتب بحثا عن القوانين والمعايير الاجتماعية والخلقية، والثانية أن هذا التفاعل الإنساني مع الكتب المقدسة عبر التأويل قد نزع عنها صفة التعالي وربما القداسة وجعلها منغرسة في التاريخ والواقع[8].

والحق أن ما مارسه أركون في مقاربته للوحي يعد حالة تفكيكية مثلى لا تتضمن أي وجه بنائي -خلافا لأبي زيد الذي مع اختلافنا معه قدم أوليات منهجية يمكن التعامل معها نقديا-، فليس هناك استكشاف لمعنى جديد أو تجديد لمعنى قديم أو تشييد لعلاقة مع مفهوم آخر كل ما هناك هو تقويض للمعنى وخلع لأردية القداسة والتعالي عنه.

خصائص الوحي وغاياته

عبر هاتين المقاربتين وغيرهما من المقاربات الحداثية يمكننا استكشاف بضع خصائص تَسِم مفهوم الوحي وتميزه وهي تقطع مع الخصائص التراثية، وبيانها كالتالي:

- الألسنية: وهي تعني النظر والتعاطي مع الوحي بحسبانه خطابا لغويا منقطع الصلة عن الأصل الإلهي، ويفضي القول بذلك إلى نتيجتين لازمتين لا مناص منهما نجدهما لدى جميع المفكرين الحداثيين: الأولى نزع القداسة عن النص بوصفه نصا لا يختلف عن أي نص آخر، والثانية إخضاعه لمناهج وقواعد النقد الفيلولوجي التاريخي التي تم تطبيقها على الكتب المقدسة الأخرى.

- الأنسنة: وإذا كان الوحي خطابا لغويا فهو بالضرورة خطاب إنساني محدود غير مطلق ومتعال، وهذه العلاقة بين الوحي والأنسنة يجليها علي حرب بقوله إن الوحي الإسلامي نطق به نبي عربي بمقتضى لسان العرب، أي بحسب ترتيبهم لوجوه الكلام وطريقتهم في إنتاج المعنى واستخدام الدلالة، فهو إذن خطاب عربي، فضلا عن حيثياته أو بالأحرى إحداثياته؛ أي أسباب نزوله تحيل دوما إلى أحداث تقع في التاريخ وإلى ذوات مشدودة إلى الزمان والمكان، من هنا إناسية الوحي وزمنيته، وهو يدعي أن المفسرين تعاملوا معه على هذا الأساس حين توسلوا باللغة لفهم مراد النص، فكأن المعيار بالنسبة لهم نحوي بياني، وهو بهذا المعنى إناسي لأنه يختص بثقافة قوم من الأقوام ولغتهم رؤيتهم للعالم[9].

- التاريخانية: وهي تعد إحدى سمات المفهوم اللازمة، فالوحي منغرس في التاريخ لا يتجاوزه إلى أفق ميتافيزيقي غير منظور، ويعبر أدونيس عن الطابع التاريخاني للوحي بالقول بأننا إذا افترضنا أن الدين خاتمة المعرفة ونهاية الكمال فذلك يعني أنه لا يمكن أن ينشأ في المستقبل ما لم يكن متضمنا فيه؛ فالوحي تأسيس للزمن والتاريخ أو هو الزمن والتاريخ، وهو الزمان كله ماضيه وحاضره ومستقبله، وبهذا المعنى يستحيل أن يكشف المستقبل عما يتجاوز الوحي، بل هو مجرد حفظ واسترجاع[10].

هذا عن خصائص المفهوم، أما عن غاياته ومقاصده فقد أصابها هي الأخرى التبدل حيث تم إقصاء المقصد الهدائي العقدي واستبداله بآخر تاريخاني وضعي، وهذا التبدل يعبر عنه حسن حنفي الذي يجمح به القول إلى أنه ليس مقصودا من الوحي إثبات مطلق غني لا يحتاج إلى الغير، بل المقصود منه تطوير الواقع في اللحظة التاريخية التي نمر بها والتي تحتاج إلى التطور مضيفا أن التراث القديم قد غرق في الإثبات لأنه كان موضع شك من الأقوام المجاورة، أما وقد ترسخت الفكرة فليس هنالك حاجة إلى ذلك الآن، فلتكن الغاية تطوير الفكر والواقع[11].

خلاصات واستنتاجات ختامية

يبدو جليا مما سبق أننا لسنا بصدد مقاربات فردية متناثرة وإنما إزاء مشروع معرفي متكامل ينهض به المفكرون الحداثيون في التعامل مع المفاهيم الإسلامية التأسيسية، كل منهم ينهض بمدخل معين وتتكامل المداخل وتتضافر مكونة مشروعا فكريا متكاملا، ويبلغ التكامل حدا مدهشا؛ فما يضمره كاتب يفصح عنه آخر، وما يجمله أحدهم يبينه آخر أوفى بيانا، حتى يبدو في نهاية المطاف وكأننا إزاء مشروع نهض به مفكر واحد.

الأمر الآخر أن المشروع وإن اكتسى بطابع معرفي وتوسل بالأدوات والمناهج العلمية إلا أنه في جوهره مشروع أيديولوجي يروم إلى تفكيك المفاهيم الإسلامية وتفريغها من حمولاتها المعرفية واستبدالها بمضامين معلمنة لا تمت لها بصلة، وهذا الطابع الأيديولوجي نجده في أجلى صوره لدى أبي زيد في مقدمته لكتاب مفهوم النص كما نجده لدى أركون وحرب.

[1] نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990، ص 27.

مفهوم النص، ص 42. [2]

[3] مفهوم النص، ص 56-59.

[4] إلياس قويسم، تشتّت النص القرآني بين الثقافة التقليديّة والحداثة العلميّة، الملتقى الفكري للإبداع، 2008.

[5] محمد أركون، من فيصل التفرقة إلى فصل المقال، ترجمة هاشم صالح، ص 91.

[6] من فيصل التفرقة إلى فصل المقال، ص 106.

[7] محمد أركون، الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد، ص 84.

[8] الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، ص77-87.

[9] علي حرب، نقد النص، ص 77.

[10] علي أحمد سعيد، الثابت والمتحول، ج1، ص 37

حسن حنفي، التراث والتجديد، ص 61. [11]

تنزيل PDF