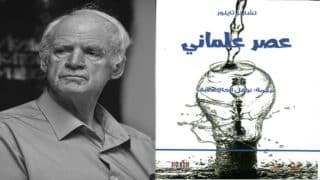

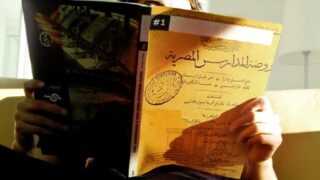

فاطمة حافظ

باحثة ومؤرخة مصرية مهتمة بالدراسات الإسلامية حاصلة على الدكتوراة في الآداب من قسم التاريخ بجامعة القاهرة، لها مجموعة من الكتب، من بينها: "النساء والحق في الاجتهاد وإنتاج المعرفة" و "الفتوى والحداثة" و "تمكين المرأة الخليجية : جدل الداخل والخارج".

لديه 171 مقالة