– الوعي بالتاريخ أحدُ مكونات الدرس الحضاري التمهيدي لأي إقلاع حضاري

– القرآن حثّنا على السير وتتبُّعِ دلالات الأحداث واستقراء شواهدها وتطوراتها

– ابن خلدون غير مفاهيم كثيرة حول المعرفة التاريخية بطريقةٍ منطقية سُننية مبدعة

– الانتقائية في قراءة التاريخ أو كتابته تُنتج مخرجاتٍ مجانبة للحقيقية المنشودة

– مؤرخون كثيرون تناولوا الفترات التالية لعصر النبوة بنفس منهج المعصومية!

– تاريخنا الحديث والمعاصر لا تزال فيه مساحات يشوبها الغموض والإبهام

– نحتاج إلى الابتعاد عن تقديس التاريخ، التفسير العاطفي والتفسير التآمري

لا يزال الدرس التاريخي، المنضبط في استقرائه وتنزيله، غائبًا عن واقعنا الفكري؛ كما تدل الأزمات الكثيرة التي نتخبط فيها من أمد ليس بالقليل! بالرغم مما أولاه القرآن الكريم للتاريخ من عناية فائقة؛ أمرًا بالسيرِ في جنباته، وتلمُّسِ دروسه، وإحسانِ قراءة عِبَره ونتائجه..

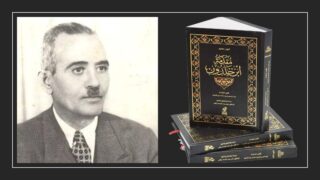

في هذا الحوار، نغوص في بحر التاريخ، من زاوية فكرية وسُنَنية، مع المفكر والمؤرخ المصري د. عطية الويشي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية الزائر بكلية القانون الكويتية العالمية، والمهتم بقضايا الفكر الإسـلامي ومشكــلات الحضارة وفلسفة التاريخ، والمستشار في شؤون الوقف والعمل الخيري.. كما أنه صاحب إسهامات تجديدية، في علمي العقيدة والتفسير، تتعلق بتحسين شروط الحياة الإنسانية، من خلال مشروع حضاري إسلامي يرتكز على فكر التيسير والتسيير. ومن مؤلفاته: “الوعي التاريخي.. ومنهجية بناء المعرفة التاريخية في الفكر الإسلامي“، “حوار الحضارات.. إشكالية التصادم وآفاق الحوار”، “أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم اﻹسلامي المعاصر”، “الخواف الإسلامي- Islam Phobia- بين الحقيقة والتضليل”، “الصراع في الفكر الغربي”.. فإلى الحوار:

ما موقع “الوعي التاريخي” أو “الوعي بالتاريخ” من معادلات تشكيل العقل المسلم؟

يمثل الوعي بالتاريخ أحد فروض الاستذكار الحضاري الإسلامي، بل إنه أحد مكونات الدرس الحضاري التمهيدي لأي عملية إقلاع حضاري مأمولة؛ لأنَّ التاريخ هو مستودع الخبرات والتجارب البشرية السابقة.. وبالنظر إلى أهميته في تكوين المجتمعات وبناء الأمم وتشييد الحضارات، عُنِيَ القرآن الكريم بالتدريس التاريخي عنايةً ملحوظة، قد بلغت ما يزيد على ثلث الوحي القرآني أحسن ما يكون من القصص التاريخي؛ وقد تضمن هذا القصص ثروة غنية من المبادئ والقيم والأخلاق والمفاهيم والنظم والوسائل اللازمة لحياة إنسانية حرة كريمة ناهضة إلى التحضر والتمدن في مختلف المجالات، الاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية والدينية والسياسية بوجهٍ عام.

ومن ثَمَّ، فإنَّ الوعي التاريخي هو أحد أهمِّ الترتيبات التأسيسية للعقلانية المؤمنة، التي يمكن أن يُعَوَّل عليها في سياق تطلعاتنا إلى بناءِ أيَّةِ نهضة شاملة أو تخطيط لتنمية مستدامة.

كثيرًا ما يتكرر في القرآن الكريم الأمر بالسير في الأرض، والنظر في أحوال من سبق.. كيف يكون التاريخ سبيلاً للحركة الراشدة المبصرة؟

بالفعل، فإنّنا نلمس إلحاحًا قرآنيًّا على ضرورة التفات الإنسان، كل الإنسان، إلى أهمية الآثار والسياحة الأثرية باعتبارها أحد أهم مداخل الوعي التاريخي المبني اليقين والدراسة العلمية التي يمكن أن تخدم قضية حياة الإنسان عبر العصور.

وعلى امتداد السياق القرآني نلحَظُ إشاراتٍ عديدة وإلماحات متنوعة إلى الآياتِ البينات التي تختزنها آثار الأمم السابقة في فسحات الأرضِ المترامية: {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (النمل: 52). ثم نلمس حضًّا قرآنيًّا وحثًّا على السير المستبين والنظر المتدبِّرِ في تلك الآثار والآيات وَتَتَبُّعِ دلالات الأحداث المرتبطة بموضوعها، واستقراء شواهدها وتطوراتها ومآلاتها.. فتأمّل معي قول الله تعالى: {أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} (الروم: 9). ثم يقول تعالى: {وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} (القمر: ١٥)، {وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (العنكبوت: ٣٥).

ولعل ما أورده الذكر الحكيم في هذا السياق من آياتٍ بَيِّناتٍ ومُبَيّناتٍ عديدة، لأصدق دليلٍ على عناية الوحي بِحَثِّ الناس كافَّةً، والمشتغلين منهم بتفسير التاريخ وفلسفته خاصةً، على استكناه كافة دلالات الشواهد الأثرية ومقاصدها.. سبرًا لأغوار الحوادث التاريخية وأسرارها وأسبابها ودلالاتها المرادة، ما استطاع الباحث المتفكر إلى ذلك سبيلاً.

إنّ تلك الإشارات القرآنية إنما تعكس مدى اهتمام الوحي بالحفر المعرفي، والتنقيب عن مصادر الوعي التاريخي المبني على أدلة مادية كامنة في تلك الآثار- داعمة لحديث القرآن والسنة النبوية عن آثار تلك الأمم، تلك التي تُعَدُّ شاهدًا حيًّا مُعْتَبَرًا، ومصدرًا موثوقًا من مصادر المعرفة التاريخية المبنية على إعمال فقه النظر المتأمّل العميق فيما يتعلق بأحوال الأمم الخالية، وبما يبرز سماتهم وخصائصهم وطرائق معيشتهم ومسالك سعيهم، وسائر شؤونهم التي يمكن أن تكون مصدرًا للدراسة التاريخية والتذكر والاعتبار والاتِّعاظ البليغ.

وأنتهز هذه الفرصة، للتأكيد على ضرورة التخفُّفِ من نظرة البعض التي تغالي في تحفُّظِها المتوجّس تُجاه وجود الآثار الشاهدة على تلك الأمم، الراصدة أحوالها.. المتتبعة مسالكها.. المبينة مآلاتها ونهاياتها.. المختزِنةِ أسرارها وأخبارها.. وذلك إحياءً لفقه السير في الأرضِ، وإعمالاً للنَّظَرِ فيما يمكن أن تتحدث به من أخبارها، وما تبوح من أسرارها وخفايا ما حدث على بسيطتها.. بل تحقيقًا لأهَمِّ المقاصد القرآنية المُتَلخِّصة في إتاحة هذه المتاحف الأرضية مفتوحة عيانًا للبشرية المُسْتَطْلِعَةِ، وبيانًا للإنسانية الصادقة في تطلعها إلى التماس الحقائق التاريخية ومعرفتها من مَظانِّها المشهودة. ولعل هذا من تجليات الحكمة الإلهية الرامية إلى تجديد وثائق الإعذار الإلهي للناس واستفراغًا لِحُجَجِهم: {أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ} (الأنعام: ١٥٦، ١٥٧).

الانتقال من معرفة التاريخ والإحاطة بأرقامه وحوادثه، إلى فلسفة التاريخ وإدراك سُننه.. ما السبيل لذلك؟

لعلك تقصد فسلفة التاريخ من منظور الفكر الإسلامي بأبعادها السننية التي تمثل قوانين تفسير حركة الوجود البشري عبر أدوار التاريخ وأطواره.. هنا يمكنني أن أقول لك فيما غالب الظنَّ أنَّ ابن خلدون كان أوّل مَنْ لَفَتَ إلى هذه الفروق المنهجية، إذْ تُعْتَبَرُ أفكارُه حول فلسفة التاريخ من الأعمال التي غيرت كثيرًا من المفاهيم حول المعرفة التاريخية بطريقةٍ منطقية سننية وإيجابية بَنّاءة ومبدعة. وقد اتَّضَحَتْ معالِمُ تلك السننية من خلال سيرورة الأحداث في عالم العمران البشري.. تلك الّتي تجري بطبيعتها عبر مساراتٍ زمنيّةٍ مقدورة تاريخيًّا.. مُتراكبةً حينًا ومتراكمة أحيانًا.. لتشكّل بعد كل حقبةٍ وأُخرى نسيجًا تاريخيًّا مُتألِّفًا من تجارب السابقين.. يصلح للنظر والاستقراء المتأمّل تحصيلاً لما يمكن أن يكون مفيدًا حاضرًا ومستقبلاً كما كان ماضيًا في الأولين.

ومن ثَمَّ، فَإنَّ سُنَّةُ الأولين هي بمثابة: الدرس التاريخي القانوني الإلهي الذي يُرشِد الناسَ إلى تلافي أسباب الضلالات الحالكة، ويعصمهم من الانتكاسات الهالكة التي آلت بِمَنْ سبقوهم إلى البوار، ويهدي المعتبرين بهم إلى كيفية السير في مسالك الأرضِ والسعي في دروب الحياة بمنهج الوحي ومعطيات التجارب البشرية السابقة..

ولهذا، فإنَّ البُعْدُ الجوهري في مفهوم السننية التاريخية إنّما يرتبط بما يمكن تسميتُه «سُنَّةُ المصير» أو «سُنَّةُ العاقبة»، وهذه عبارة عن قوانين مرتبطة بحركة الحياة البشرية عبر تعاقبها، تستصحب معها قِيَمَ التاريخ الماضي وعِبَرِهِ وعِظاتِهِ.. فتمتد به خلال الحاضر إمهالاً وإنظارًا وتأجيلاً.. ثم إلى المستقبل إعذارًا وإنذارًا وتبشيرًا ووعدًا ووعيدًا.. وهكذا يمضي الناس وفق هذه القوانين التاريخية إلى قضاء الله الموعود بنهاية أجل الأمم الذي إذا جاء لا يُرَدّ، فلا يبقى للناس من بَعْدُ حُجّة على الله.

تبدو عملية استدعاء التاريخ- والسيرة النبوية خاصة- عند حادثةٍ ما في واقعنا، أمرًا سهلاً ميسورًا، وأيضًا مغريًا جذابًا.. كيف نحسن هذا الاستدعاء، مع تجنب آفات التسطيح والابتسار؟

لا شك في توظيف الحقائق وكافة المعلومات التاريخية في نظرتنا للكون والحياة والإنسان، لأنَّ كما يقال «التجارب التاريخية عبرة لعواقب الأمور»؛ ولعل السيرة النبوية من أجمل ما يتوسل به الإنسان في سياق تطلعه إلى حياة كريمة؛ تارةً بسبب أنها سيرة إنسان نبيٍّ عاش تجارب الحياة بمختلف تفاصيلها كما يعيشها سائر الناس، فتبقى قضية استدعاء نموذج النبوة الشريفة ممكنًا وصالحًا للتأسِّي والاقتداء، ومن ثَمَ، يكون النموذج المعبر عن شخصية النَّبِيِّ ﷺ معيارًا ذا مواصفات قياسية لكل متطلع إلى النجاح والفلاح في مجال القيم والأخلاق السلوك الاجتماعي والحضاري بشكلٍ عام.

ولكن تبقى بعض الإشكاليات المنهجية المتعلقة بكفية استدعاء السيرة النبوة وقراءتها على وجه الخصوص؛ وهذه الإشكاليات يتسبب فيها المؤرخون أكثر من غيرهم؛ فحين يتعرَّضَ كثيرٌ من المؤرخين لسيرة النبِيِّ ﷺ بالتدوين، فقد دوَّنُوها بمنهج المعصومية، استنادًا إلى كون النبي معصومًا من الخطأ. وعلى الرغم من اعتقادنا المؤكّد باليقين أنَّ واحدة مِنْ حِكَمِ هذه المعصومية: أنها تحديد لمركزية الأسوة الحسنة، التي تضع بين يدي الناس مقاييس الأداء السياسي والحضاري الرشيد في مختلف مناحي الحياة على امتداد التاريخ الحاضر من الماضي إلى تاريخ اليوم الآخر.. استنادًا إلى قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (الأحزاب: ٢١).

إنَّ الكارثة المنهجية تتمثل في أنه لأي سببٍ من الأسباب، وتحت أي ظرفٍ من الظروف: نجد كثيرًا من مؤرخِّينا قد تناولوا تاريخ الفترات التالية لعصر النبوة وعلى امتداد تاريخنا تحليلاً وتفسيرًا وتدوينًا بنفس منهج المعصومية.. وهو المنهج الذي استبعد وقوع الخطأ والتقصير مِمَّنْ هم دون النَّبِيِّ ﷺ؛ فرفع المؤرِّخون بشَرًا- واردٌ في شأنهم الخطأ والنسيان والعثور والقصور- إلى مصافِّ البشر المعصومين الذين لا يُخطؤون!! فكان بديهيًّا أن تقع المغالَطات العلمية والتجاوزات التحليلية، وتتفشَّى ظواهر الشطحات التأويلية للتاريخ بعيدًا عن حدود النقل والعقل والمنطق السليم.

بل كان بديهيًّا أن نجد تاريخنا المدوّن مليئًا بتسويغ الأخطاء والخطايا والآثام، ممتزِجًا بالتماس الأعذار لكثير من الخلفاء والسلاطين والأمراء والوزراء وغيرهم من أرباب السياسة والرئاسة.. اعتذارات تاريخية تحت حُجَجٍ واهيةٍ ومسوِّغات لا تخدم إلا أهل الأهواء والأغراض والأوهام والعصبيات؛ فيقع حينئذٍ تضليل الناس عن حقائق تاريخهم، ولفتهم عن دقائق الاعتبار بأحداثه. ومن ثَمَّ، تختلط الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والإنجازات الصالحة، بالسياسات الخاطئة والتصرفات النزقة والصراعات المريرة على السلطة والفتن والصراعات والتعديات البشعة على الحريات وحقوق الإنسان!

لماذا يبدو تاريخنا الإسلامي النقطة الأضعف، مقارنةً مع المنهج الإسلامي، قرآنًا وسنةً؛ فيكون محلاً للشبهات والطعن بدرجة أكبر.. وهل هذا الضعف ينال من مكانة المنهج، أم ثمة فرقٌ بينهما؟

بادئ ذي بدء، باعتباري مهتمًّا بفلسفة التاريخ، أود هنا وضع يدي بدقة على مواطن هذا الضعف ومكامنه، وهو ضعف منهجي بالمناسبة، ومن ثَمَّ، يتعين النظر إلى أنَّ إشكالية الضعف في تاريخنا هي في الحقيق إشكالية تتعلق تارةً بمنهجية النظر والقراءة والتحصيل، وتارة أخرى إشكالية تتعلق بالتدوين والكتابة والتحرير.

وحتى لا أسترسل في تفاصيل تلك الأزمة المنهجية في التعامل مع تاريخنا الذي بات، كما تفضلت، بمثابة الحلقة الأضعف في مدارسات المنهج الإسلامي حتى بات فريسةً سهلة للمطاعن والشكوك.. أود هنا التركيز على أنَّ أية انتقائية في مناهج قراءة التاريخ أو كتابته إنما تُنتجُ بالضرورة مخرجاتٍ مجانبة لمطلق الحقيقة التي ينشدها الناس؛ وهذه قضية تنضح بمرارتها أوعيتنا المعرفية التاريخية مع الأسف الشديد!

وبدلاً من اختصار الطريق بوضْعِ محددات منهجية للاستقراء التاريخي والنقد المنهجي لِما بين يدينا من نصوص تاريخية على أضواء الفكر الإسلامي المستنير بالوحي، راح البعضُ يستسهل إهالةَ التراب على تاريخنا استجابةً لعواطفه وتماشيًا مع أهوائه.. فيما جعل البعض الآخر من المؤرخين يُسَطِّرُ حكاياتٍ موهومة ورواياتٍ مختلطة بالوهم أكثر من الحقيقة فيسمِّيها تاريخًا.. حتى لقد صارت كثيرٌ من لهجات خطابنا التاريخي مُشبعةً بجنون التدليس التاريخي، إمّا كتمانًا للعيوب، وإمّا بتغييب الحقائق وإمّا بإغلاطها والإخلال بمعايير تقييمها، فيصح ما ينبغي تضعيفه، ويؤخَذُ ما يتوجّب تركه، ويُرفَعُ الوضيع ويُوضَعُ الشريف، وتخلط الأمور على نحو يبعث على الشعور بالحيرة وخيبة الأمل في بلوغ مرافئ الأنس بالحقيقة!

هل ترى أن من أسباب تردى واقعِنا غيابَ الرؤية الواعية بالتاريخ؟

حين تبدو لنا المزيدات على الحقيقة التاريخية في بعض الدراسات الدينية، إسرافًا في المدح والإطراء والتنزيه أو إفراطًا في القدح والتشويه، أود هنا القول بأنه ليس مهمة الدراسات التاريخية تزكية الأشخاص بقدر ما هي تزكية الحقيقة بالأدلة والشواهد والبراهين.. ومع كل أسف هذه نزعة غالبة على المؤلفين والكتاب الذي يخضون في المجال التاريخي وخلط ما يكتبون بالوعظ والإرشاد والتربية والتوجيه..

هذه باختصار شديد بعض أعراض غياب الرؤية الواعية بالتاريخ أو بقراءته أو بكتابته ودراسته… ولعل ذلك من أبرز الأسباب المعيقة عن إنتاج معرفة تاريخية جديرة بالاحترام والتقدير! وهو الأمر الذي يحتّم علينا الإيغال أكثر فأكثر في البحث عن الصيغ المنهجية التي يمكن أنْ تُسهم في معالجة القضايا والإشكاليات المتعلقة بالصنعة التاريخية، وبما لا يُخِلُّ بموازين الحقائق دون مزايدة عليها أو مبالغةٍ فيها أو انتقاصٍ منها، وبما يخدم هذه الحقائق ويعزز من تقديرها واحترامها وقدسيتها.

وهنا تجدر إشارتنا إلى أنه ينبغي علينا، ونحن نكتب التاريخ ونعرضه للناس، التنويه بأنَّنا نكتب تاريخ بشر يصيبون ويخطئون، وأنَّ الخطأ واردٌ في حق كل أحد إلا مَنْ عصمه الله! وذلك حتى نستطيع الاستفادة مِمّا هو تاريخ، أحيانًا أقرأ التاريخ من كتب فكرية أو من كتب ثقافية أو أدبية، قد يكون ذلك مقبولاً عند حدود معينة، ولكننا حين نكون بصدد الحديث عن ثقافة تاريخية أصيلة ومحترمة فإنّها لا تكون إلا من المؤرخين المتخصصين لا مِمّن يكتبون التاريخ في سياق الدراسات الدينية، مع كامل تقديرنا لما يكتبون، لكنَّ ما يكتبونه ليس تاريخًا بالمفهوم الأصولي الأكاديمي، وإنّما ثقافة مخلوطة بالانطباعات التاريخية، التي تكون في كثير من الأحيان محل اختلاف، يتم تصدير تلك الأفهام التاريخية والانطباعات عن التاريخ باعتبارها دينًا يجب الالتزام به.

هل تتفقون مع القول بأن تاريخنا الحديث والمعاصر لم يأخذا حظهما من البحث والدراسة، بخلاف أحداث السيرة النبوية وما تلاها من عصور؟

نعم أتفق مع هذا الكلام.. ربما وسائل تحصيل المعرفة التاريخية بالعصور الإسلامية الوسيطة متاحة المصادر ومتعددة الموارد، وأيُّ قصور في هذا الجانب قد يُعزَى إلى الكسل العلمي عن طرق المجالات الدراسية التاريخية الجادة أو شيوع نوعٍ من «الفهلوة» الأكاديمية في بعض الأوساط، أو التقاعد عن التجديد والاجتهاد في تحصيل موارد تاريخية يمكن أن تتكامل بها صورة الحقيقة التاريخية بقدر الإمكان.. ولكنَّ لم يزل في حقل دراسات التاريخ الحديث والمعاصر مساحات موضوعية يشوبها الغموض والإبهام، ذلك على الرغم من توفر كافة المعطيات التي يمكن أن تُسهم في تسديد الفجوات المعرفية في حقل الدراسات التاريخية الحديث والمعاصرة، كالوثائق الأرشيفية والصحف والمجلات والشفويات.

ولكنَّ طبيعة المرحلة الاستعمارية، وطبيعة الوثائق السياسية المحتبسة، ومشكلات الترجمة، والمدارس الاسشتراقية ومشكلات الأدلجة في الدراسات التاريخية، فضلاً عن طبيعة الظروف السياسية التي تؤثر بصورة سلبية على حرية إتاحة المعلومات التاريخية، وتعيق تداولها في إطار يخدم الحقيقة التاريخية، بل تؤثر في مسارات توجيه الأبحاث والدراسات نحو وجهة تخدم أصحاب المصالح على حساب الحقائق التاريخية.. كل هذه الإشكاليات وغيرها يبقى محتاجًا للبحث عن مخارج علمية تعيد للتاريخ الحديث والمعاصر اعتباره الأكاديمية في جوِّ من الموضوعية التي تخدم الحقيقة.

ما أهم دروس التاريخ التي نحتاج إلى الوعي بها في واقعنا، على وجه عاجل؟

لعل ما يمكن أن أشير إليه من دروس التاريخ ذات الأهمية البالغة في واقعنا المعاصر، هو: أنَّ تاريخنا الإسلامي- في عمومه- تاريخ بشر يصيبون ويخطؤون، وأنَّ أيَّ تناول للتاريخ بعيدًا عن هذه الحقيقة سينال من قدرتنا على الاستفادة من تجربتنا التاريخية عبر مختلف العصور.

وكذلك مِمّا يمكن أن نتعلمه من دروس: هو أهمية البعد عن التفسير العاطفي للتاريخ الذي يبدي كل شيءٍ في تاريخنا إيجابيًّا وجميلاً؛ وبالتالي تختفي معه كل الأخطاء، وتختفي معها كل العبر والعظات والدروس.

كذلك، من المهم التنويه بأنَّ التفسير التآمري للتاريخ، يجعل من أخطائنا التاريخية وانحرافنا عن غايات الاستخلاف عبر عصور تاريخنا، إنما كان ناتجًا عن أننا أمة مستهدفة بالمؤامرات الخارجية.. هذا المنهج في قراءة التاريخ أو كتابته يمكن أن يضللنا عن النهوض والبناء، بل يمكن أن يغيّب مبادئ نقد الذات ودراسة التجارب بنزاهة وموضعية.. فهو منهج يبرئنا من النقائص وينزهنا عن العيوب بينما يحمل الطرف الآخر كل مسؤولية عمّا أصابنا من انتكاسات وإخفاقات في مختلف مسارات الحياة! وهذا من شأنه أن يبقينا جامدين بعيدين عن كل تغيير أو تطوير أو تجديد، بل سبقينا، مع كل أسف، مستغرقين في وهدة التخلف والانحطاط.

ما الشروط اللازمة لتكوين مؤرخ واعٍ؟

من أولويات احتياجاتنا المعرفية توفير المؤرخ المحقق قبل المؤرّخ المحلل؛ وإنَّنِي أعني بهذه العبارة: أنَّ إثباتَ الحقائق بطرقها المنهجية من أوْلَى أولوياتنا العلمية التي لا مُفاصلة عليها البتة. وإنَّي، بهذه المناسبة، أتطلع إلى ذلك اليوم الذي تتأسّس فيه شُعَبٌ لدراسات الآثار في الجامعات التي تُعْنَى بالدراسات الشرعية، وإعادة تنسيب هذا العلم بِرَدِّهِ إلى أصوله الإسلامية، التي تمنحه المشروعية العلمية والمصداقية التاريخية.

والأمل في أنْ تتوافر هِمَمُ أهل الاختصاص على تطوير مداخل قرآنية للدراسات الأثرية في مختبرات البحث التاريخي، تأكيدًا على أحقية حقل الدراسات الإسلامية في تفعيل هذا المسار العلمي الحيوي، الذي يُعَدُّ مدخلاً لتقنين المعرفة التاريخية من خلال مسارات دراسية موازية للكون والحياة والإنسان من منظور إسلامي أصيل.

كذلك، يُؤمَلُ في خروج خطابنا التاريخي من أنفاق الدراسات السياسية، واستشراف آفاقٍ أرحب لدراسة التاريخ الإسلامي دراسة حضارية؛ تبدأ بعصر النبوات الأولى وحتى النبوة الخاتمة، منتهيةً بتوابعها التجديدية على امتداد مسيرتنا الحضارية.. دراسةً متعمّقة بمنهجية الوحي.. ومُؤَنسنةً بعالمية الرؤية الإسلامية للعالم، تلك التي تعكس منطق الوحي عن الخالق والخلق والخليقة.. مؤكِّدةً على «عَبْرَنَةِ» القصة القرآنية وبيانها النبوي الشريف.. حينئذٍ يمكننا المُفاخَرة بحيازة خطاب تاريخي إسلامي جديرٍ بالتقدير والاحترام.

ولا يفوتني هنا التنويه بأنّنا ينبغي ألا نتوَقُّف كثيرًا عند رَبْـطِ الواقِـع بالتَّـاريخ فحسب، إذْ إنَّ هذا الواقِع مرحلة توشِك أن تمسي تاريخًا في «خبر» «كان» بطبيعة الحال؛ ومِن ثَمَّ، فإنَّ تصَوُّري لِما يمكن أن يُسهم في حراثة حقل الدراسات التاريخية وتخصيبه واستثماره، هو: أن ترتَبِط دراسة التاريخ بعلم الاستشراف الذي يعيد للمستقبل اعتباره التاريخي.. تكفيرًا مستمرًّا عن سيئات ما قد سلف!

وبإيجازٍ شديد، أود التأكيد على أنَّ من متطلبات المؤرخ الواعي: الاهتمام ببوصلة الحقيقة المجردة، وتوفير كافة الضمانات العلمية والفنية التقنية لصناعة مؤرخ في مستوى المسؤولية التاريخية. الوعي بالثغرات الموجودة في حقل الدراسات التاريخية والعمل على سدِّها بالحقائق. ضرورة إيجاد مؤسسات أكاديمية معنية بفقه الترميم التاريخي لمواطن الخلل ومناطق الفراغ التي تمتلئ بها خريطة الوعي التاريخي المعاصر.

تنزيل PDF