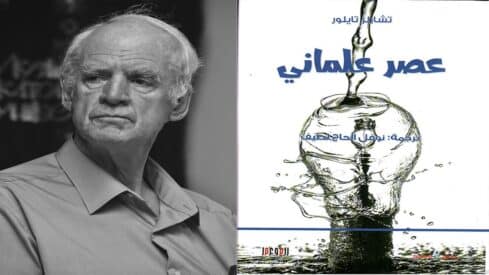

كتاب (عصر علماني) لـ تشارلز تايلور: هناك عدد لا يحصى من الكتابات التي كتبت حول العلمانية وسيرورتها التاريخية وعلاقتها بالدين والحياة إلا أنها لا تزال تفتقر إلى شيء أولي وأساسي للغاية وهو تحديد ما هو المقصود بالعلمانية تحديدا، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن المفهوم ومشتقاته ينتمي إلى نوع من المفاهيم التي يسميها الفيلسوف البريطاني وليام جالي ب” المفاهيم المتنازع فيها جوهريا”، وعلى هذا هناك عدد من المحاولات المعاصرة لضبط هذا المفهوم وتحديد ماهيته بدقة ولعل أهمها محاولات عالم الاجتماع الديني خوسيه كازانوفا والأنثروبولوجي طلال أسد والفيلسوف الكندي تشارلز تايلور الذي يعد واحدا من نقاد العلمانية المبرزين، وتثير أطروحاته حول العلمانية خصوصا ما أثاره في كتابه الذائع (عصر علماني) نقاشات لا تكاد تنتهي بين الدارسين من كافة الاتجاهات.

ماذا تعني العلمانية ؟

في كتابه (عصر علماني) ينطلق تشارلز تايلور من سؤال مركزي يطرحه في السطر الأول من الكتاب، وهو (ماذا يعني القول إننا نعيش في عصر علماني) وهو يحيلنا إلى ثلاث معاني أساسية للعلمانية أو بعبارة أدق لمصطلح العلماني في سياقه التاريخي الغربي:

المعنى الأول

أن الفضاء العمومي بات مقطوع الصلة بالدين؛ “ففي مجتماعاتنا العلمانية يمكنك أن تنخرط بشكل كامل في الحياة السياسية من دون أن تلقى الله البتة” أو من دون أن تجد ثمة حاجة لإله مفارق، وهذا الغياب لم يكن قائما في المجتمعات الغربية إذ لو تعقبنا “حضور الله على مدى قرون من حضارتنا [الغربية] لتبينا أنه كان حاضرا .. في مجموعة كاملة من الممارسات الاجتماعية وليس السياسية فقط”.

المعنى الثاني

تراجع الممارسات والطقوس الدينية، حيث تحول الدين إلى شأن “شخصي”، فنحن لا نرى الآن الصلوات إلا في الكنائس التي باتت معزولة عن محيطها العام ولا يؤمها إلا نفر قليل، وهذا الأمر يغاير ما كانت عليه العصور السابقة حيث كان التجار والعمال والطوائف المجتمعية تعبر عن نفسها من خلال الدين فكانت الأعياد الدينية على غرار موكب عيد القربان، ورغم شكلانية هذه الطقوس إلا أنها كانت الوسيلة الوحيدة التي يستطيع المجتمع من خلالها التعبير عن نفسه في الفضاء العام.

المعنى الثالث

وهو الذي يسلط الضوء على أوضاع الإيمان، ويتمثل في التحول من مجتمعات لا خلاف بشأن الإيمان فيها حيث لا يوجد أي إشكال في كون الإنسان مؤمنا، إلى مجتمعات ترى في الإيمان خيارا من بين خيارات أخرى عديدة بل هو خيار لا يمكن استساغته بسهولة.

ويفترض تايلور أن المعنى الأخير هو الأهم في تحديد ماهية العلماني بفعل ما أحدثه من تحولات عميقة ليس على مستوى المؤسسات والهياكل الكبرى وإنما على مستوى النفس أو الذات الإنسانية، وهو يبين كيف أمكن التحول من مجتمع يستحيل أن يوجد فيه سوى إنسان مؤمن بالله إلى مجتمع يقر فيه الإنسان المؤمن بالله تعالى أن من حق الآخرين أن يكونوا غير مؤمنين، ويتم فيه الاعتراف بالإلحاد مثل الإيمان سواء بسواء[1].

سيرورة العلمنة

يعتقد تشارلز تايلور في كتابه(عصر علماني) أنه لا يجوز النظر إلى العلمانية من المنظورات السائدة، وهي منظورات لا ثقافية تفصلها عن السياق التاريخي الذي نشأت فيه، وتعتبرها قابلة للتطبيق على جميع المجتمعات، لأن الأفكار ليست كالأحجار وإنما تخضع للتحوير في كل مرة تنقل فيها من سياق إلى آخر، بل وتكتسب معاني متجددة على مر الزمان، وعلى سبيل المثال لقد دشنت العلمانية نفسها في أعقاب حركة الإصلاح الديني في أوروبا وكانت تشير إلى كل ما هو زمني في مقابل الديني أو الكنيسة، أي أنها وضعت للتمييز بين مجالين كان يُعتقد أنه لا انفصام بينهما إذ وصفت الدولة بكونها “الذراع الزمني للكنيسة”، ووفقا لهذا فإن عملية العلمنة كانت تعني “عملية نقل وظائف وممتلكات ومؤسسات من يد الكنيسة ليد أفراد عاديين.

لكن منذ القرن السابع عشر -قرن الحداثة– بدا أنه حدث امتداد لمفهوم العلمانية، إذا اختفت ثنائية الزمني والديني وحل محلها ثنائية الواقعي والمتخيل، وصحب ذلك متغيرين أساسيين: الأول، جلب تصورات جديدة للنظام السياسي والاجتماعي، استبدلت فيه التصورات القديمة التي كان ترى أن المجتمع الفاضل هو مجتمع يتصل أفراده بالله وعالم الغيب، وفيه حلت “المنفعة المتبادلة” محل الإله، وصارت معيارا لخيرية المجتمع، والثاني، وصم الديني بأنه محض اختلاق وتخيل، وفي أفضل الأحوال ليس إلا سحرا وخرافة[2] ومن ثم فإن عملية العلمنة صارت توصف بأنها عملية “نزع السحر” عن العالم، وكان قوامها العقلانية المفرطة ورفض كل ما هو خارج عن إطار المحسوسات.

وتأسيسا على هذا، يذهب يعتقد تايلور أن مفهوم العلمانية هو مفهوم معقد وغامض وأن دلالاته والإحالات التي يشير إليها متغيرة، وإذا أردنا فهمه فهما دقيقا علينا النظر إليه من خلال منظور ثقافي، يردها إلى سياقها التاريخي الذي نشأت فيه وينظر في علاقتها بالحداثة.

ووفقا لمنظوره الثقافي، يمكن أن تسمح العلمانية بحضور واسع للدين في المجال العام، وهذا ما تؤكده التجربة التاريخية الغربية -على الأقل في مراحلها الأولى-، وما تؤكده حقائق الحياة المعاصرة في الغرب الذي يشهد زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين من كافة العقائد، ولذلك فإن شعارات من قبيل “فصل الدين عن الدولة” أو “إزاحة الدين من المجال العام” يمكن أن يعاد فيها النظر لبيان ما فيها من “زيف” و”مبالغة” سادا في مراحل معينة من التاريخ الأوروبي.

إزاء هذا الزيف يحاول تايلور إعادة تعريف العلمانية، رافضا كونها الفصل بين الدين والدولة ولكنها ينبغي أن تصبح “الاستجابة الصحيحة التي تصدر من الدولة تجاه التنوع الاجتماعي”، وفي هذا السياق يفترض أن العلمانية -في سياقها الغربي الراهن-عليها أن تشير إلى أربعة مسائل:

- الحرية الدينية، بمعنى عدم ممارسة الإكراه في الدين والعقائد الأساسية، وهو ما عبر عنه الدستور الأمريكي بضمان ما أسماه “الممارسة الحرة للدين.

- المساواة، وتعني المساواة بين الناس من مختلف العقائد الدينية وغير الدينية، وبهذا لا يمكن لوجهة نظر معينة أن تحظى بمكانة مميزة في المجتمع، أو أن تصبح مذهبا رسميا للدولة.

- المشاركة، وتعني أنه يحق لكافة أفراد المجتمع من كافة العقائد والمذاهب أن يشاركوا في النقاش حول غايات المجتمع وهويته، وما هي الحقوق التي ينبغي أن تسود فيه.

- الاحترام المتبادل، أي ضمان الاحترام بين أتباع العقائد، والإبقاء على مساحات التفاهم بين أتباع العقائد الدينية بعضهم البعض، وبينهم وبين أصحاب الرؤى المغايرة[3].

الدين في عصر علماني

ينتهي تايلور في جميع كتبه إلى ضرورة إعادة الدين إلى المجال العام مع كامل الاحترام لخصوصيته، وهو يعتقد أن التحليلات التي جعلتنا نتخيل أن الدين انتهى بفعل الحداثة والعلمانية ما هي إلا “تحليلات وهمية” لأن المادة لم تعد قادرة على أن تمنح الإنسان معنى لوجوده وأفعاله، ولذلك فإن كثير ممن ينتمون إلى قيم الحداثة في الغرب يؤمنون بالله وهو “مصدر لا غنى عنه من أجل الطاقة اللازمة لإدخال النظام إلى حياتنا الفردية والاجتماعية على حد سواء”، ومن جانب آخر فإن الإيمان يحقق للإنسان الشعور بالامتلاء، وبدونه يشعر بالخواء التام.

ويردف تايلور أن الدين لا يمكن أن يختفي كما زعم آباء الحداثة، وأن حضوره في المجتمع اليوم مختلف كثيرا عما كان عليه من خمسة قرون لأنه يرتبط بالزمان والمكان والخلفية العامة لكل عصر، وهذا هو السبب في ظهور قراءات وتأويلات مختلفة للدين في كل عصر، وهذا لا يعني أن الدين تغير لأن جوهر الدين ثابت ولكن ظاهره متغير والتغيرات الظاهرية لا تعني أن هناك تغيرا مس الجوهر، وعلى هذا يمكن القول أن وضع الدين في عصر العلمانية الغربية له شكل مختلف عما سبق، وأنه يتسم بسمتين أساسيتين:

السمة الأولى وتتمثل في أن للأديان حضورا سلميا تعايشيا-خلافا لما كان عليه الوضع فيما مضى-، بحيث لم يعد واردا أن يحاول أحد الأديان أو المذاهب فرض نفسه على الآخرين، ويبدو أن هذه الوضعية الجديدة للأديان هي التي سمحت للبعض أن يتوهم غياب الدين.

السمة الثانية: وتتمثل في امتزاج الأديان بالنزعة الإنسانية الخالصة، وعلى الرغم من أن الأديان عموما تكتسي بطابع إنساني وتدعو إلى الأخوة والسلام، إلا أن تايلور يعتقد أن الحداثة قد شحنت الأديان بنوع عميق من الإنسانية، بحيث يمكن القول إنها دخلت سياقا جديدا مختلفا عما مضى.

التحليل الأخير

يمكن القول إن أطروحة تايلور بشأن العلمانية تعد من الأطروحات الجادة في نقد العلمانية وخاصة فيما يتعلق بدحض الثنائيات التي لازمتها فترة طويلة من قبل الديني والزمني، وكونها تجمع بين التفكيك وإعادة البناء، ومن منظورنا فإنها تتسم بثلاث سمات أساسية:

- أولها، أنها تنتمي إلى الأرضية الغربية وتتوسل في نقض العلمانية بالمناهج المعترف بها غربيا، ذلك أن جل نُقاد الحداثة والفكر الغربي عموما هم من المنحدرين من خلفيات أسيوية وأفريقية.

- وثانيها أن صاحبها يؤمن أن صلاحيتها تظل ضمن السياق الثقافي والاجتماعي الغربي وتحديدا غرب أوروبا، وأن الأفكار لا تنتقل كالأحجار وإنما يصاحبها تحوير وإعادة تأويل وبالتالي فإن العلمانية عموما ليست فكرة كونية يمكن فرضها على مختلف الثقافات والحضارات.

- وثالثها أنها تتيح للمهاجرين المسلمين إمكانية الاحتفاظ بهويتهم العقدية والثقافية وفي الوقت ذاته لا تحرمهم من الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة، وهي بذلك تسهم في حل معضلة هؤلاء المهاجرين وتسمح بمواجهة التوجهات الإقصائية بحقهم.

[1] تشارلز تايلور، عصر علماني، بيروت: جداول للنشر والترجمة والتوزيع، 2019، ص 14-16.

[2] تشارلز تايلور وآخرون، ما بعد العلمانية: دراسات نقدية، ترجمة: طارق عثمان، بيروت: نماء للبحوث والدراسات، 2022، ص 20-23.

[3] رشيد الحاج صالح، لماذا عادت الهويات لتتصدر عالم اليوم، نقد تايلر للحداثة وعلمانيتها، الدوحة: مجلة تبين، ع71، أبريل 2022، ص 84-85.

تنزيل PDF