المجتمعات المتنوعة أفضل للإنسان الحضارة من المجتمعات ذات التكوين الواحد والمتشابه، وإذا كان الغرب يحتفي بأن مدنه الحالية تحتفي بالتعايش بين الأعرق والأجناس والأديان في ظل هامش عال من المساواة وسيادة القانون، فالحقيقة أن الشرق سبق الغرب في الاحتفاء بالتعايش، رغم أن تجربة الشرق جاءت في قرون كانت الحروب والصراعات تنشب لتكوين مجتمعات تنطبق فيها حدود الجغرافيا على الدين والمذهب والعرق، فأوروبا عاشت لقرون طويلة وهي تغلق أبوابها أمام أي تنوع، فلم تعرف الآخر الديني.

كان التنوع في الرؤية الأوروبية في ذلك الزمان لا يعني إلا الإضرار بالأمن القومي للدولة، وكانت المناداة بالتنوع لا تعني إلا الخيانة السياسية، فالكاثوليك في بريطانيا ظلوا يمارسون عباداتهم داخل كنائس السفارات الأجنبية من العام (1559م) وحتى منتصف القرن التاسع عشر، وفي فرنسا مُنع البروتستانت من العبادة ما يقرب القرنين بدءا من العام (1685م)، لكن المفارقة أن الغربيين أقاموا في المدن المشرقية في تلك الفترة للتجارة والسياحة والدراسة.

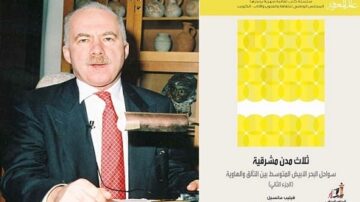

يحكي كتاب “ثلاث مدن مشرقية: سواحل البحر المتوسط بين التألق والهاوية” للمؤرخ “فيليب مانسيل”، وترجمة مصطفى قاسم، والصادر عن عالم المعرفة بالكويت في نوفمبر 2017 في 365 صفحة، قصة التعايش في الشرق متجاوزا السرد التقليدي إلى محاولة نقل صورة واضحة عن المجتمع والسلطة والأحداث كأنك تراها بعينك، ومع السرد المكتظ بالمعلومات، والتفاصيل تقف على عبرة التاريخ متجلية أمامك، إذ يفسر كثيرا من الأحداث الغامضة، وينقض كثيرا من الأوهام المتداولة.

يطرح “فيليب مانسيل” قضية مهمة للغاية وهي قضية التعايش بين البشر في ظل التنوع والاختلاف، تلك القضية التي كانت كابوسا في تاريخ الإنسان سفكت فيها الدماء، وشنت فيها الحروب، في محاولات يائسة لتكون حدود الجغرافيا متطابقة مع حدود الدين والمذهب واللون والقومية، ولعل اليأس يرجع إلى إن إرادة السماء قدرت الاختلاف وأوجدت له التشريعات، وفرضت علي الإنسان احترام قدر السماء في التاريخ ، رغم أن تجربة الإنسان مع التنوع كانت دامية وقاتلة.

وفي “ثلاث مدن مشرقية” يحكي المؤلف حالة التنوع التي شهدتها ثلاثة مدن في الشرق تجاورت فيها الأديان بمعابدها وكنائسها ومساجدها، وتجاور فيها البشر على اختلاف عقائدهم وألوانهم، الكتاب يجعل فكرة التعايش في الشرق أكثر وضوحا وإقناعا، فهو يحكي المتحف البشري المتنوع الذي احتفظ به الشرق والذي كان الإسلام عاملا مهما في إثراء التنوع ورعايته وإحاطته بتعاليمه السماوية، التي حرمت الاعتداء، وشرعت حرية الاعتقاد، معلنة ذلك في مبدأ صريح “لا إكراه في الدين”.

الكتاب يحكي قصة مدينة “سميرنا” التركية التي تم تغيير أسمها إلى مدينة “أزمير” في العام 1926، ومدينة الإسكندرية، ومدينة بيروت، تلك المدن التي كانت مثالا للتنوع الديني والمذهبي والعرقي واللوني، ورغم اختلاف خصوصيات المدن الثلاثة في التعايش وضروراته، إلا أنه كانت لكل مدينة مسبباتها في التعايش ومبرراتها في الأزمات والعوارض التي أصابت التعايش.

هل كان الشرق جنة؟

يطرح الكتاب عدة إشكاليات حتى تُقرأ تجربة التعايش في الشرق قراءة منصفة بعيدا عن السرديات المتداولة والتي تنحرف عن الفهم الصحيح للحدث التاريخي، ومن تلك الإشكاليات، هل كان المشرق فعلا جنة للتعايش بين المختلفين دينيا وعرقيا ومذهبيا؟ وهل كان المشرق ذلك المجتمع المتحاب الذي تصوره أفلام السينما المصرية؟ وهل كان من الممكن في هذا الجو المشحون بالصراع المستند إلى أسس دينية إبان الحروب الصليبية ثم الفترة الاستعمارية أن يوجد تعايش حقيقي؟

وبالرغم من أن الكتاب يذرف الدموع على الشرق في تعايشه في القرون السابقة، إلا أنه يكشف أن ذلك التعايش كان أقرب إلى التجاور منه إلى التعايش، إذ ظلت الأديان والأعراق والمذاهب تُقيم الحدود بينها، ولا تسمح لأحد بأن ينفذ إليها أو يندمج فيها، لذا لم تُنتج ثقافة واحدة مشتركة، بل كان الساعون إلى تعلم لغة المجاورين لهم محدودا للغاية، ولا تفرضه إلا ضرورات المصلحة الشخصية، ويذهب الكتاب أبعد من ذلك ليؤكد أن العلاقة التي سادت بين الجماعات المختلفة كانت تقوم على الاستغلال الاقتصادي، والاحتقار القومي والديني، وهو ما جعل الجماعات المختلفة تعيش في “جيتوهات” أو “كنتونات” منعزلة تقيم فيها الأسوار حول رعاياها والمنتمين إليها.

وفي حالة المدن الثلاث التي استعرض الكتاب تجربتها يؤكد “فيليب مانسيل” أن “سميرنا” و”الإسكندرية” كانتا ميناءين ومدينتين تجاريتين سيطر فيها الغربيون على عصب المال والتجارة والمهن المرتبطة بهما، وهو ما جعل أولئك الغربيين الذي يقطنون في المدينتين طبقة مستغلة تحميها الامتيازات التي منحتها لها الدولة العثمانية، إلا أن “سميرنا” تميزت بأن الطبقة الحاكمة والشعب كانا تركيين، وهو ما منع استغلال الأجانب للمواطنين، بل كان المواطنون ينتقمون من الأجانب مع شعورهم بالاستغلال أو الإذلال، أما الإسكندرية فكانت الطبقة الحاكمة عثمانية، وتختلف عن عموم سكان الإسكندرية من المصريين، وهو سمح بمساحات واسعة من الاستغلال من الأجانب للمصريين.

أما مدينة “بيروت” فنظرا لتعدد طوائفها، وقوة الجانب المسيحي سيطرت العائلات البيروتية على التجارة والمال، وهو ما جعلهم ينافسون التجار الأجانب، كذلك استطاع مسيحيو بيروت أن يدمجوا اليونانيين والإيطاليين في تكوينهم لتزداد أعداد الطائفية المسيحية مقابل الطوائف الأخرى خاصة المسلمة غير أن بيروت كانت عرضة للصراع والاقتتال الطائفي، كذلك سعت الطوائف لحماية نفسها من خلال استدعاء الدول الأجنبية لحمايتهم من نظرائهم في الوطن، وتأسيسا على ذلك يصبح الشرق أمام تواريخ متعددة بها بعض القسمات المشتركة، وليس تاريخا واحدا.

من أين جاءت المثالية؟

ولكن من أين نشأت الصورة المثالية عن التعايش في الشرق؟ رغم أن ذلك التعايش كان جوارا قلقا في كثير من الأحيان؟ يذكر الكتاب أن تلك الحالة المثالية العالقة في الأذهان عن التعايش، إنما تعود إلى العقدين الأخيرين من عمر المشرق، وفي مدينة مثل الإسكندرية تعود تلك الحقبة إلى الفترة الواقعة ما بين (1936 حتى 1952م) حيث وجد تنوع وتعايش رصدته السينما المصرية في أفلامها القديمة، ولعل ذلك يعود تنامي قوة الدولة المصرية بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة التي كانت تميز الأجانب على المصريين، فعندما وقف الجميع أمام قاض واحد وقانون واحد بدأ التعايش ينسج خيوطه في الإسكندرية، فتحسن الإحساس بالعدل كان المعول الذي كسر الحواجز بين الجاليات وبين المصريين، ولم يعد الأجانب يشعرون بأنهم مميزون ورابحون دائما.

وهناك حقيقة أخرى مفادها أن حالة الاختلال الطبقي في تلك المدن التي تناول الكتاب سيرتها إنما تحكي التعايش بين الطبقة الرأسمالية في تلك المدن، أما بقية الطبقات الأخرى فكانت تعاني من علاقة استغلالية حالت دون تحقيق التعايش، والمال رحم بين أهله حتى إن اختلفت دياناتهم ومذاهبهم وألوانهم.

وهناك أمر مهم في التعايش وهو أن الأجانب عندما أتوا إلى الشرق لم يأتوا باحثين عن تعايش إنساني أو فردوس أخلاقي وروحي، وإنما جاءوا رغبة في الثراء السريع والمريح بسبب الامتيازات المجحفة التي منحتها الدولة العثمانية للأجانب، لذا كان الحديث عن تحقيق المساواة في الشرق لا يعني من وجهة نظر الأجانب إلا انهيار مصالحهم، لذا كانوا يسعون لاستدامة الإجحاف والظلم الاقتصادي والاجتماعي.