تمهيد: كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن مجتمع المعرفة، حيث عقدت مئات المؤتمرات العلمية والندوات والحلقات النقاشية التي تناولت بالدراسة والتمحيص مجتمع المعرفة: ماهيته، وخصائصه، ومؤشرات قياسه، وأهميته في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

لقد تنامى – في الفترة الأخيرة – الاعتقاد بالدور المحوري والحاسم للمعرفة في رسم حاضر البشرية ومستقبلها، وتوارى – إلى حد كبير – الاعتقاد بأهمية الأصول المادية: العمل ورأس المال، كأساس للتطور والتقدم في المستقبل.

ومنذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، برز اتجاه يُنوّه بالثورة الرقمية وأثرها على مستقبل البشرية، وذلك إثر الثورة التي حدثت في مجال تكنولوجيا المعلومات، خاصة الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت).

لقد أشار علماء من أمثال كريستوفر فريدمان، ولوك سوتي، وجيوفاني روسي، إلى أن الثورة الرقمية ستكون هي القوة المحركة والدافعة نحو موجة جديدة من الرخاء والنمو الاقتصاديين، وهو ما اعتُبر فتحًا تكنولوجيًا جديدًا (1).

وفي الواقع، فإن التنبؤ بظهور مجتمع المعرفة يرجع إلى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

لقد كتب العالم كولن كلارك في الأربعينيات عن (البنية الصناعية للمجتمعات المعاصرة)، وخلص إلى نتيجة مهمة مفادها أن النشاطات الاقتصادية في تلك المجتمعات سوف تتجه تدريجيًا نحو الخدمات، وهي ملاحظات ظهرت أكثر وضوحًا وتحديدًا في فترة لاحقة في كتابات ماشلوب (١٩٦٢م)، وآلان تورين (١٩٦٩م)، ودانيال بال (١٩٧٣م)، ومارك بور (١٩٧٧م). (2)

حيث أشار بعضهم إلى دور المعرفة والمعلومات في مستقبل البشرية. لكن استخدام المصطلح في الدراسات الاجتماعية، وفي أجهزة الإعلام، وشيوعه على ألسنة العامة، بدأ يفرض نفسه منذ منتصف التسعينيات.

- فما الذي أدى إلى ظهور هذا المصطلح؟

- ما هو التطور التقاني والاجتماعي الذي قاد إلى ظهوره؟

- وما المقصود بمجتمع المعرفة؟

- ما هي خصائصه وسماته ومؤشرات قياسه؟

- أين يقف العالم العربي من هذا التطور؟

- ما هي العقبات التي تواجهه، وكيف يمكن التغلب عليها؟

- ما هو مستقبل مجتمع المعرفة في العالم العربي؟

تهدف الورقة للإجابة على هذه التساؤلات، وبالتالي، فهي تهدف إلى التعريف بمجتمع المعرفة: ماهيته وخصائصه، كما ترمي إلى الوقوف على مسار مجتمع المعرفة في العالم العربي، والشوط الذي قطعته البلدان العربية في هذا الصدد.

كما تسعى الدراسة إلى استشراف مستقبل مجتمع المعرفة في الوطن العربي. وعليه فإن هذه الورقة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وذلك على النحو التالي:

المحور الأول: مجتمع المعرفة – ماهيته وخصائصه

المحور الثاني: مجتمع المعرفة في العالم العربي

المحور الثالث: مستقبل مجتمع المعرفة في العالم العربي

المحور الأول: مجتمع المعرفة – ماهيته وخصائصه

على الرغم من الانتشار الواسع لمصطلح (مجتمع المعرفة)، إلا أن هذا المصطلح يُعد من أكثر المصطلحات غموضًا والتباسًا، فبالإضافة إلى التعريفات الكثيرة الواردة بشأن هذا المصطلح، والاختلافات الكبيرة بين العلماء والباحثين حول مدلوله، فإن مما يزيد من غموضه هو وجود مصطلحات أخرى – إلى جانب هذا المصطلح – تشير إلى المعنى نفسه تقريبًا، مثل: المجتمع المعرفي، مجتمع المعلومات، المجتمع الشبكي… إلخ، وهو ما يزيد المصطلح غموضًا وإبهامًا.

لقد عرّفت اليونسكو مجتمع المعرفة بأنه: “المجتمع الذي تقوم فيه عمليات النمو والتطور والابتكار على الاستعمال الأمثل للمعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال”. (3)

أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فقد عرّفه من خلال تقرير التنمية الإنسانية على أنه: “ذلك المجتمع الذي يقوم أساسًا على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي: الاقتصاد، والمجتمع المدني، والسياسة، والحياة الخاصة، وصولًا لترقية الحالة الإنسانية باطراد… (إنه) اعتماد المعرفة مبدأ ناظمًا لجماع الحياة البشرية”. (4)

وعرّفه بعضهم بأنه: “المجتمع الذي يسهم بفاعلية في إنتاج المعرفة وتطويرها، وليس مجرد إتقان الاستفادة منها، وحُسن استعمالها وتوظيفها”. (5)

وعلى الرغم من أن بعضهم يستخدم مصطلح (مجتمع المعلومات) كمرادفٍ لمصطلح (مجتمع المعرفة)، إلا أن هنالك من يميّز بينهما بشكل واضح؛ فطبقًا لأبي زيد: ” يختلف مجتمع المعرفة عن مجتمع المعلومات الذي يقوم على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، في أنه (أي مجتمع المعرفة) مجتمع قادر على إنتاج البرمجيات (أشكال المعرفة المختلفة)، وليس فقط استخدام، أو حتى، إنتاج المعدات الصلبة أو الأجهزة التي تُستخدم في الحصول على المعرفة”. (6)

ويشير بعضهم إلى أن: “المعرفة أشمل وأوسع من المعلوماتية نوعًا وكمًّا؛ فالمعرفة هي استخدام المعلوماتية من أجل منفعة أو فائدة، وبما أن المنفعة شيء نسبي، فلا بد إذًا لكل معرفة من فلسفة تضع لها محددات المنفعة والفائدة”. (7)

مع ذلك، فإن نظرة على التعريفات السابقة تؤكد على عدم وجود اختلاف جوهري، فكل التعريفات تُركّز على استخدام المعلومات وتكنولوجيا المعلومات بكفاءة تامة وتوظيفها للنهوض بالمجتمع.

ونلاحظ مثلًا أن تعريف اليونسكو لم يُشر بوضوح إلى أهمية (إنتاج) المعرفة وتسويقها، إلا أن “الاستخدام الأمثل للمعلومات وتكنولوجيا المعلومات” الذي ورد في تعريف اليونسكو يتضمن إنتاجها وتسويقها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية للدولة، ويُشكّل جزءًا مقدرًا من الناتج القومي الإجمالي.

ولئن اختلف العلماء والباحثون حول تعريف موحد لمجتمع المعرفة، إلا أنهم اتفقوا على خصائصه وسماته العامة، ذلك أن هناك ما يشبه الإجماع على أن مجتمع المعرفة يشير إلى وجود مستويات عليا من التعليم والبحث والتنمية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وهناك مؤشرات يمكن الاعتماد عليها في وصف وقياس مجتمع المعرفة، مثل:

مدى الاهتمام بالبحث العلمي والتنمية،

الاعتماد على الكمبيوتر والإنترنت،

القدرة التنافسية في مجال إنتاج ونشر المعرفة. (8)

ولا يكفي حصول مجتمع ما على المعلومات واستخدامها بفاعلية لوصف هذا المجتمع بأنه مجتمع معرفة، بل لا بد – لينطبق عليه هذا الوصف – أن يكون منتجًا للمعرفة ومسوقًا لها، وأن يسهم الدخل المتأتي من المعرفة والمعلومات بنصيب معقول في الدخل القومي الإجمالي للدولة المعنية.

وبالتالي، لا بد، لإطلاق وصف “مجتمع معرفة” على أي مجتمع، أن تحل المعرفة فيه محل المال ورأس العمل، وكذلك محل التنظيم والإدارة الصناعية، وهو السبب في إطلاق بعضهم على هذه المرحلة اسم مرحلة المجتمع ما بعد الصناعي.

ولعل من أبرز خصائص مجتمع المعرفة الآتي (9):

وجود مستويات عالية من التعلّم الجيد.

نمو متزايد في قوة العمل التي تملك المعرفة وتستطيع التعامل معها.

انفتاح أسواق العمل أمام المتفوقين في العلم والتكنولوجيا.

القدرة على الإنتاج باستخدام الذكاء الصناعي.

وجود مراكز للبحوث القادرة على إنتاج المعرفة والاستفادة من الخبرات المتراكمة، والمساعدة في خلق وتوفير المناخ الثقافي الذي يمكنه فهم مغزى التغييرات والتجديدات ويتقبّلها ويتجاوب معها.

انفتاح كبير في نظم الاتصالات والمعلومات، وسرعة كبيرة في الوصول إلى المعلومة المطلوبة.

التوجه نحو الصناعات ذات الكثافة العلمية العالية على حساب كثافة اليد العاملة.

وتتألف منظومة المعرفة من بنى رمزية تشمل المعطيات والمعلومات والأفكار والإجراءات التي يمتلكها الأفراد والمجتمع ككل.

وبالتالي، فهي تنطوي على كل ما يدخل في تشكيل البنى الرمزية مثل التعليم والخبرة المكتسبة حياتيًا وعمليًا. (10)

المحور الثاني – مجتمع المعرفة في العالم العربي

دور مجتمع المعرفة/المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية: يستخدم الباحث هنا، ولأغراض الورقة، مصطلحي “مجتمع المعرفة” و”مجتمع المعلومات” كمترادفين، ويستخدم عبارة “مجتمع المعرفة/المعلومات” باعتبار أن التطور المهم في هذا السياق ليس المعرفة ولا المعلومات، لأن: “المعرفة والمعلومات كانتا دائمًا حاضرتين وأساسيتين في أي مجتمع… إن ما يُمثّل الجِدّة في عصرنا يكمن في مجموع التكنولوجيات المعلوماتية”. (11)

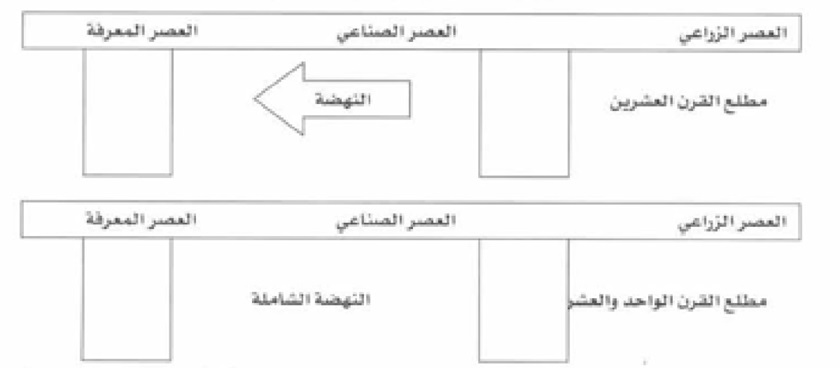

لقد مرّت البشرية بثلاث مراحل رئيسية تمثّلت في الآتي:

- مرحلة ما قبل الثورة الصناعية: ركّزت هذه المرحلة على الإنتاج المحدود من أجل الاستهلاك الذاتي، وتم التركيز خلالها – غالبًا – على الإنتاج الزراعي والحيواني.

- مرحلة الثورة الصناعية: تم التركيز خلال هذه المرحلة على الإنتاج الصناعي الوفير Large Scale Production، وتميّز الإنتاج خلالها بأنه إنتاج للأغراض التجارية وتحقيق الأرباح.وهو ما اقتضى استعمار البلدان الأخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل الحصول على المواد الخام والأيدي العاملة الرخيصة، وفتح الأسواق أمام المنتجات الأوروبية المصنّعة.

- مرحلة ثورة العلوم والتكنولوجيا: انفجرت هذه المرحلة بصورة واسعة مع نهاية القرن العشرين، في المجالات: الإلكترونية، والنووية، والفيزيائية، والكيميائية، والبيولوجية، والفضائية.

والشكل أدناه يبين واقع النهضة خلال قرن من الزمان ( منذ مطلع العشرين).

لقد أدى التطور في المجال التكنولوجي إلى تمكين الإنسان من السيطرة على الطبيعة بصورة غير مسبوقة فقد بدأت الثورة المعلوماتية بصناعة الحاسوب في منتصف القرن الماضي، ومثلت صناعة الحواسيب الثورة الثالثة بعد الكتابة والطباعة في مجال المعلومات ، وأمكن بفضل هذه الحواسيب تخزين كميات وافرة من المعلومات وتصنيفها والاستفادة منها.

لقد تحولت المجتمعات الصناعية إلى مجتمعات قائمة على إنتاج المعلومات وتوزيعها ، وأصبح قطاع الخدمات لا الصناعة – كما تنبأ كلارك وماشلوب وآلان تورين ومارك – هو الأكثر أهمية في الوقت الراهن واستقطب قطاع الخدمات 75 % من العمال 66 % منهم في قطاع الخدمات وحده.

لقد أصبح إسهام هذا القطاع واضحا في الدخل القومي، وأصبحت نسبته فيه تزداد باضطراد على حساب القطاعات الأخرى. لقد تحول الاقتصاد العيني الذي كان سائدا في السابق إلى اقتصاد رمزي، وأدى التطور الذي حدث في مجال تكنولوجيا الاتصالات إلى القفز فوق الحواجز والمسافات والحدود وذلك من خلال الفضائيات والانترنت والهواتف النقالة، والفاكس وانعكست الزيادة في هذا القطاع على حجم التجارة العالمية بشكل عام في العقدين الأخيريين.

تغيرت معايير تقييم السلعة بفضل هذه التطورات، وأصبح تقييم السلعة، لا يتم فقط حسب مايدخل في تكوينها من مواد خام، أو ما بذل في إنتاجها من جهد، أو ما أنفق عليها من رأسمال وإنما حسب المعرفة التي أدت إلى ابتكار تلك السلعة وإنتاجها. فالمعرفة تعتبر أهم عامل في الإنتاج ومن هذه الناحية فهي تفوق رأس المال والجهد المبذول في العمل، فالذي حدد قيمة السلعة المعرفية إذن هو – في المحل الأول – الابتكار والفكر الكامن وراء إبداع تلك السلعة وإنتاجها.

إن الأهمية الاقتصادية لمجتمع المفرفة تكمن – كما سبقت الاشارة – إلى أن المعرفة أصبحت سلعة تباع وتشترى. وقد عبر أحد المفكرين الأمريكيين عن ذلك بقوله : ” إن المعرفة التي لا تباع ولا تشترى هي معرفة عديمة الجدوى ” وبالتالي ظهرت مقولات جديدة تتحدث عن (اقتصاديات المعرفة) و (اقتصاديات المعلومات) … الخ.

وبالتالي لابد أن تنتج المعرفة بهدف بيعها والاستفادة من عائداتها في زيادة الدخل القومي، بل إن إنتاج المعرفة (وتسويقها) هو من الشروط اللازمة لوصف مجتمع معرفة /معلومات.

أولًا: خصائص المعلومات في مجتمع المعرفة

إن المعلومات كمورد اقتصادي لها خصوصيتها وإيجابياتها (13) التي تتمثل في الآتي :

- المعلومات تتوافر عادةً بشكل كبير يفوق الطلب عليها، وبالتالي فإنها لا تعاني من مشكلة الندرة. وتصبح قيمة المعلومة عالية أو متدنية استنادًا إلى فائدتها وجدواها والعائد منها، وليس على أساس العرض وقانونه.

- المعلومات لا تفنى عند استعمالها مثل الموارد الأخرى المادية، بل إن استهلاكها يزيد من قيمتها، كما أنها تتجدد إلى ما لا نهاية، ويمكن استخدامها من قبل عدد كبير من الناس في وقت واحد. كما أنها لا تتطلب تكاليف كبيرة من الطاقة والموارد الطبيعية، وهي – بالتالي – منخفضة التكاليف، كما أنها منتجات صديقة للبيئة لأنها لا تترك نفايات ملوثة للبيئة.

- المعلومات – خلافًا للموارد الأخرى – تكاد تكون مشاعة عالميًا، ورغم محاولات الدول السيطرة عليها وإخضاعها لقوانين الملكية الفكرية، فإنها تقع خارج سيطرة الدول والحكومات والشركات، بما يؤدي إلى انتشارها والاستفادة منها بأقل تكلفة.

- رغم اتساع المعلومات، فهي قابلة للتجزئة والضغط والتكثيف والدمج والتلخيص، كما أنها سهلة النقل وسهلة التخزين في الأسطوانات والأقراص المدمجة.

ثانيًا: مجتمع المعرفة في العالم العربي

على الرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على صدور تقرير التنمية الإنسانية العربية الخاص بمجتمع المعرفة في الوطن العربي، إلا أن هذا التقرير لا يزال هو أفضل المراجع فيما يتعلق بالتعليم ومجتمع المعرفة في العالم العربي.

لقد أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام ٢٠٠٢م إلى أن العالم العربي يعاني من ثلاث نواقص أساسية، هي: التعليم، الحرية، تمكين المرأة.

وخلص التقرير إلى ضرورة تأسيس المجتمعات العربية على الآتي:

- الاحترام القاطع للحقوق والحريات الإنسانية؛ باعتباره حجر الزاوية في بناء الحكم الصالح المحقّق للتنمية الإنسانية.

- تمكين المرأة العربية عبر إتاحة جميع الفرص، خاصة تلك المُـمَكِّنة من بناء القدرات البشرية للبنات والنساء على قدم المساواة مع (أشقائهن) الذكور.

- تكريس اكتساب المعرفة وتوظيفها بفعالية في بناء القدرات البشرية، وتوظيفها بكفاءة في جميع صنوف النشاط المجتمعي، وصولًا إلى تعظيم الرفاه الإنساني في المنطقة.

وبناء على ذلك، تقرّر أن يُفرد كل تقرير من تقارير الأعوام الثلاثة اللاحقة لمناقشة موضوع واحد من هذه الموضوعات الثلاثة.

لذلك جاء التقرير الصادر عام ٢٠٠٣م – والذي نحن بصدد استعراض بعض أجزائه هنا – ليتناول بالدراسة موضوع التعليم ومجتمع المعرفة في الوطن العربي.

وجاء التقرير الصادر عام ٢٠٠٤م ليناقش قضية الحرية في العالم العربي، بينما صدر التقرير الثالث عام ٢٠٠٥م، وخصص لمناقشة أوضاع المرأة في العالم العربي وسبل تمكينها: سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

مجتمع المعرفة في تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام ٢٠٠٣م

بدأ التقرير بتقديم تعريف لمجتمع المعرفة على أنه: “المجتمع الذي يقوم أساسًا على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها”. ثم يشير التقرير إلى أن أخطر مشاكل التعليم في العالم العربي تتمثل في نوعية التعليم، الأمر الذي يتطلب معالجة متكاملة تشمل مكوناته الرئيسية: السياسات التعليمية، المدرسين وشروط عملهم، المناهج الدراسية، منهجيات التعليم).

ومن خلال التقرير تتكشف حقائق في منتهى الخطورة، منها (14):

- إن العالم العربي ينفق ما لا يزيد على ٢٪ من إجمالي الدخل القومي على التعليم، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بإنفاق الدول المتقدمة في هذا المجال، والذي يتراوح بين ٣ – ٣٫٢٪،وقد أشار التقرير إلى أن أغلب هذه الأموال – على قلّتها – تُدفع كرواتب للعاملين في حقل التعليم.

- يوجد في العالم العربي عالم واحد لكل ألف نسمة، بينما نجد أربعة علماء لكل ألف نسمة في الدول المتقدمة.

- ينخفض عدد الصحف في البلدان العربية إلى أقل من ٥٣ لكل ألف شخص، مقارنة بـ ٢٨٥ صحيفة لكل ألف شخص في البلدان المتقدمة.كما أن الصحافة العربية – وفقًا للتقرير – هي: ” محكومة ببيئة تتسم بالتقييد الشديد لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وتكشف الممارسات الفعلية في العديد من البلدان العربية أنها كانت مصادرة لهذه الحرية، سواء بإغلاق الصحف أو مصادرتها أو تعطيلها.

- تتميّز حركة الترجمة في العالم العربي بالركود، ففي مطلع الثمانينات كان متوسط الكتب المترجمة لكل مليون نسمة هو ٤٫٤ كتب، بينما بلغ العدد ٥١٩ كتابًا في المجر، و٩٢٠ كتابًا في إسبانيا لكل مليون شخص.وأشار التقرير إلى أن عدد الكتب المترجمة في العالم العربي منذ عهد المأمون هو ١٠,٠٠٠ كتاب، وهو ما تترجمه إسبانيا في عام واحد.

- لا يزيد عدد العلماء العاملين بالبحث والتطوير في العالم العربي كله عن ٣٧١ لكل مليون نسمة، بينما المعدل العالمي هو ٩٧٩ عالمًا لكل مليون نسمة.

- أعداد الكتب المنتجة في العالم العربي لم تتجاوز ١٫١٪ من الإنتاج العالمي، رغم أن العرب يمثلون ٥٪ من سكان العالم.

- إنتاج الكتب الأدبية في العالم العربي عام ١٩٩٦م لم يتجاوز ١٩٤٥ كتابًا، وهو يمثل فقط ٠٫٨٪ من الإنتاج العالمي،وهو أقل مما أنتجته دول مثل تركيا التي لا يتعدى سكانها ربع سكان البلدان العربية.

- تمثّل الكتب الدينية ١٧٪ من عدد الكتب الصادرة في البلدان العربية، بينما لا تتجاوز هذه النسبة ٥٪ من الكتب الصادرة في مناطق العالم الأخرى.

بالإضافة إلى هذه المعلومات الواردة في ثنايا التقرير، هناك حقائق أوردتها مصادر أخرى تتعلق بمجتمع المعرفة في العالم العربي، منها: أن من بين ٣٠٠,٠٠٠ شخص حاصل على الدرجة الجامعية الأولى في عام ١٩٩٥/١٩٩٦م، هاجر ٧٠,٠٠٠ شخص إلى الخارج.وأن ١٥,٠٠٠ طبيب غادروا العالم العربي بين عامي ١٩٩٨م و٢٠٠٠م.ولم يعد للعالم العربي أكثر من ١٠٪ من أصل ١٢٠٠ حصلوا على درجة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. (15).

كما أشار الباحث عمر كوش إلى أن استخدام اللغة العربية يمثل أقل من ٦ بالألف من مواقع الإنترنت، وبرغم سيطرة اللغة الإنجليزية على المواقع (٤٧٫٥٪)، فإن اللغات الأخرى لها نصيب، حيث تبلغ: الكورية: ٤٫٤٪- الإيطالية: ٣٫١٪ – البرتغالية: ٢٫٥٪ وإن عدد مستخدمي الإنترنت في البلدان العربية بلغ عام ٢٠٠٢م حوالي ١٢ مليونًا، أي ما نسبته ٤٫٣٪ فقط. (16).

لقد أوضحت دراسات علمية قامت على إحصائيات دقيقة أن العالم العربي يستورد من الكتب والمنشورات أكثر مما يُصدّر بكثير.. والجدول أدناه يقارن بين موقف بعض الدول العربية في مجال الكتاب والنشر وبعض الدول المتقدمة.

- جدول رقم (1) يوضح حجم صادرادات وواردات بعض الدول العربية مقارنة ببعض الدول الغربية في مجال الكتاب والنشر خلال العام 1997 م.

| البلد | التصدير (بآلاف الدولارات) | الاستيراد (بآلاف الدولارات) | الموازنة |

| السعودية | 1032 | 61373 | – 60341 |

| عمان | 446 | 3703 | – 3257 |

| تونس | 1364 | 14642 | – 13728 |

| المغرب | 860 | 21543 | – 20682 |

| مصر | 4588 | 13358 | – 8770 |

| الجزائر | 17 | 9717 | – 9700 |

| الولايات المتحدة الأمريكية | 2095381 | 1406380 | + 689001 |

| فرنسا | 603695 | 572919 | + 30766 |

| ألمانيا | 861691 | 474830 | + 386861 |

الواضح من هذا الجدول هو أن استيراد هذه الدول الست أكثر من صادراتها في مجال الكتاب والنشر، وأن مجموع عائدات صادراتها لا يتجاوز ١٫٤٪ من عائدات الصادرات الفرنسية في مجال النشر،و١٪ من عائدات الصادرات الألمانية، و٠٫٣٪ من عائدات صادرات الولايات المتحدة الأمريكية.

- جدول (2) : إحصائية بسحب الصحف اليومية للعام 1996 م (حسب المناطق الجغرافية)

| المنطقة | الصحف | إجمالي السحب (بالمليون) | السحب في الألف ساكن |

| أمريكا | 2939 | 111 | 141 |

| جنوب آسيا | 2299 | 44 | 32 |

| أمريكا اللاتينية | 1309 | 49 | 101 |

| أفريقيا | 224 | 12 | 16 |

| شرق آسيا | 400 | 102 | 56 |

| البلاد العربية | 140 | 9.2 | 36 |

من الجدول أعلاه، يُلاحظ ما يلي:

أن عدد الصحف في العالم العربي يُساوي:

٠٫٥٪ من عدد الصحف في أمريكا

٠٫١١٪ من عدد الصحف في أمريكا اللاتينية

٠٫٦٣٪ من عدد الصحف في أفريقيا

كما يُلاحظ أن نسبة سحب الصحف في العالم العربي تساوي:

٠٫٨٪ منه في أمريكا

٠٫١٩٪ من نسبة سحب الصحف في أمريكا اللاتينية

٠٫٧٧٪ من نسبة السحب في أفريقيا

أما الجدول التالي، فإنه يوضح نسبة استخدام الإنترنت في العالم العربي مقارنة بمناطق أخرى من العالم:

● جدول رقم (٣): يوضح نسب استخدام الانترنت في العالم

| المنطقة | نسبة مئوية ( 1998 م ) | نسبة مئوية ( 2000 م ) |

| الولايات المتحدة الأمريكية | 26.3 | 54.3 |

| بلدان (OCDE) ذات الدخل المرتفع خارج الولايات المتحدة | 6.9 | 28.2 |

| أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي | 0.8 | 3.2 |

| آسيا والمحيط الهادي | 0.5 | 2.3 |

| مجموعة البلدان المستقلة (أوروبا الشرقية) | 0.8 | 3.9 |

| البلدان العربية | 0.2 | 0.6 |

| أفريقيا جنوب الصحراء | 0.1 | 0.4 |

| آسيا الجنوبية | 0.04 | 0.4 |

| العالم | 2.4 | 6.7 |

من الجدول السابق يتضح ما يلي:

ضعف نسبة الذين يستخدمون الإنترنت في العالم العربي، إذ لم تتجاوز حتى عام ٢٠٠٢م نسبة ٠٫٦٪، وهي نسبة ضعيفة جدًا مقارنةً بـ:

٥٤٫٣٪ في الولايات المتحدة

٢٨٫٢٪ في البلدان المتقدمة الأخرى

جاءت البلدان العربية في ذيل قائمة المناطق في استخدام الإنترنت، ولم تسبق سوى:

أفريقيا جنوب الصحراء (٠٫٤٪)

وآسيا الجنوبية (٠٫٤٪)

ولا يخفى على القارئ دلالة هذا الواقع المؤسف فيما يتعلق بالمعرفة ومجتمع المعرفة.

المحور الثالث – مستقبل مجتمع المعرفة في العالم العربي

إن تحقيق مجتمع المعرفة في العالم العربي تواجهه تحديات جسيمة، كما اتضح من خلال الدراسة،

وبالتالي، فإن مستقبل مجتمع المعرفة في الوطن العربي يتوقف على كيفية مجابهة هذه التحديات.

وستسعى الدراسة في هذا القسم إلى الوقوف عند أهم التحديات التي تواجه مجتمع المعرفة في العالم العربي، وقدرة الدول العربية على مواجهتها.

تحديات مجتمع المعرفة في العالم العربي

هذه أهم التحديات التي تواجه مجتمع المعرفة في العالم العربي :

- انتشار الأمية: لعل من نافلة القول إنه لا يمكن الحديث عن مجتمع المعرفة في ظل سيادة الأمية الأبجدية. ” إن العتبة الدنيا الضرورية للحاق بمجتمع المعرفة والمعلومات تقتضي التخلص من الأمية الأبجدية، وتخفيض الأمية التكنولوجية إلى مستوى ٢٠٪ على الأقل من مجمل السكان”. (17) إلا أن واقع العالم العربي يشير إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الأمية في البلدان العربية. فقد أشارت دراسات علمية صادرة عن المنظمة العربية للثقافة والعلوم إلى أن :عدد الأميين في العالم العربي وصل – في العام ٢٠٠٥م – إلى ٧٠ مليونًا، وأن نصف سكان العالم العربي ممن تجاوزوا سن الخامسة عشرة أميّون وتبلغ نسبة الأمية في العالم العربي إلى الربع (18)، وهي بلا شك نسبة كبيرة؛ ما يتطلب جهودًا مضنية من أجل القضاء عليها، وبالتالي إمكانية الحديث عن مجتمع معرفة. إن الأمية تُعدّ أكبر التحديات التي تواجه تحقيق مجتمع المعرفة في العالم العربي.

- عدم قناعة المسؤولين بأهمية مجتمع المعرفة : إن قناعة المسؤولين وصناع القرار بأهمية مجتمع المعرفة وضرورته في العالم العربي تُعدّ الأساس الذي ينهض عليه هذا المجتمع؛ ذلك أن الوصول إلى مجتمع المعرفة يتطلب تخطيطًا إستراتيجيًا طويل المدى. وما لم تؤمن القيادة السياسية بأهميته، وتدرجه في إطار إستراتيجيتها وخططها القومية، فلا سبيل للوصول إليه. إن النسبة المتدنية من الدخل القومي التي تخصصها البلدان العربية للتعليم (٢٪ يدفع أغلبها كرواتب) لهو أكبر دليل على عدم قناعة القيادات العربية بأهمية هذا التوجه.

- نوعية التعليم : لا تشير الزيادة الكمية في أعداد الطلاب وعدد المدارس والمعلمين إلى السير في اتجاه مجتمع المعرفة.إن الذي يشير إلى ذلك هو نوعية التعليم، وقدرات المعلم، وطرق التدريس، ووسائل التعليم، ورسالة التعليم. إن مشكلة التعليم في العالم العربي تتمثل في رداءة نوعيته، وبعده عن حاجة السوق، وعدم مواكبته للواقع، فضلًا عن عدم توافر البنية الأساسية للتعليم، وغياب الحرية اللازمة لإجراء البحوث العلمية. وبالتالي، فإن توفير التعليم الجيد، المرتبط باحتياجات سوق العمل، المواكب للتطورات العالمية في هذا الصدد، والذي تتوافر له الحرية اللازمة، هو أهم التحديات التي تواجه مجتمع المعرفة في العالم العربي.

- ضعف الموارد وتدني النسبة المخصصة للتعليم : إذا استثنينا دول مجلس التعاون الخليجي والجماهيرية الليبية، فإنه يمكن القول بأن أغلب دول العالم العربي تعاني من شُح الموارد. وحتى بالنسبة للدول الغنية المذكورة، فإن الواقع يقول بأنها لم تُخصِّص القدر اللازم للتعليم، ولم تهتم بتحسين نوعيته. لقد أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام ٢٠٠٤م إلى أن التعليم السائد في العالم العربي هو من نوع التعليم التلقيني الذي لا يسمح بالاستكشاف والتنبؤ والإبداع. كما أنه – في الغالب – يقوم على الحفظ، وليس هناك تركيز على التعليم التقني، بل ينتشر التخصص في حقل العلوم الاجتماعية في العالم العربي بشكل لافت للنظر. إن ضعف الموارد في العالم العربي بشكل عام، وعدم تخصيص نسبة معقولة للتعليم، ساهما في إضعاف البنية التحتية اللازمة لقيام مجتمع المعرفة، وتُعد هذه المشكلة من التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق مجتمع المعرفة في العالم العربي.

- ضعف وسائل الإعلام والاتصال الحديثة : إذا استثنينا بعض الفضائيات العربية القليلة مثل قناة الجزيرة، وقناة العربية، وبعض الصحف العربية المشهورة، فإن أغلب وسائل الإعلام العربية تعاني من خلل واضح يقعد بها عن أداء رسالتها بالصورة المثلى. ولا شك أن ضعف وسائل الإعلام – باعتبارها أهم آليات نشر المعرفة – يسهم في تأخير الوصول إلى مجتمع المعرفة المنشود.

- الفشل في نقل التقنية للعالم العربي: لقد سبقت الإشارة إلى أن مجتمع المعرفة هو ذلك المجتمع القادر على (إنتاج المعرفة وتسويقها)، وليس الذي يكتفي باستيراد وسائل الإنتاج واستخدامها. إلا أن ما حدث في العالم العربي هو نقل لوسائل الإنتاج وليس للتقانة ذاتها، ويعود ذلك – طبقًا لتقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر عام ٢٠٠٣م – إلى الأسباب الآتية (19):

- الاعتقاد الخاطئ بإمكانية بناء مجتمع المعرفة من خلال استيراد نتائج العلم بدون الاستثمار في إنتاج المعرفة محليًا.

- الركون في تكوين الكوادر العلمية إلى التعاون مع الجامعات ومراكز البحث في البلدان المتقدمة معرفيًا، دون الاهتمام بخلق التقاليد العلمية التي تؤدي إلى اكتساب المعرفة عربيًا.

- غياب سياسات رشيدة تضمن تأصيل القيم والأطر المؤسسية الداعمة لمجتمع المعرفة.

- عدم وجود نظم فعالة للابتكار.وبما أن الاستثمار في وسائل الإنتاج لا يعني نقل التكنولوجيا، فإن واقع العالم العربي يقول إن ممارساته قادت فقط إلى تبديد الموارد التي استُثمرت في البنى التحتية ورأس المال الثابت.

إن نقل التقانة وتوطينها وإنتاج المعرفة هو الذي يقود إلى مجتمع المعرفة في العالم العربي، وهو ما يتطلب إستراتيجية جديدة في التعامل مع التقانة والمعرفة بطريقة تؤدي – في النهاية – إلى مجتمع المعرفة المنشود في العالم العربي.

شروط تحقيق مجتمع المعرفة في العالم العربي مع مواصلة التدقيق اللغوي والنحوي فقط، وبدون أي تعديل في الأسلوب أو حذف من النص الأصلي:

ماهي شروط تحقيق مجتمع المعرفة في العالم العربي ؟

هذه 5 شروط من أجل تحقيق مجتمع المعرفة :

- القضاء على الأمية الأبجدية وتخفيض الأمية التكنولوجية، كما أشارت الدراسة. وهذا يتطلب أن تولي الدولة اهتمامًا أكبر لمحو الأمية الأبجدية والتكنولوجية كهدف إستراتيجي،تُخطط له تخطيطًا علميًا، وتَرصد له الأموال اللازمة لذلك،مع ابتداع وسائل التحفيز للالتحاق بفصول محو الأمية.

- لا بد أن يكون المسؤولون وصنّاع القرار في العالم العربي على وعي تام بالتطورات العالمية،ودور المعرفة في رسم حاضر ومستقبل الأمم،وضرورة التخطيط لزيادة التعليم كمًّا ونوعًا، والعمل على توطين التكنولوجيا في العالم العربي،وليس فقط استيرادها للاستخدام.

- ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة، وهو مبدأ يتفق والقيم الاجتماعية العربية المستمدة من الإسلام.

- السعي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، بحيث يقوم على المعرفة أكثر من اعتماده على العمل ورأس المال.

- وأخيرًا، فإن تحقيق مجتمع المعرفة يحتاج – بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه – إلى دعم مؤسسي من الدولة للتعليم،

ويتطلب زيادة الإنفاق على التعليم الجيد الاستكشافي وليس التلقيني، والتركيز على التعليم التقني والفني، كما يتطلب توفير البيئة المناسبة للبحث العلمي، والتي تتمثل في:

- إتاحة الحرية الكاملة للبحث العلمي

- توفير معدات البحث العلمي وأدواته

- السعي إلى تأهيل وتدريب العاملين في حقل التعليم

- تشجيع البحث العلمي

- توفير الحياة الكريمة للباحثين والعلماء، حتى يتفرغوا للبحث ويُبدعوا فيه ومع ذلك، لا بد من التأكيد على أن العقبة الحقيقية التي تخنق التنمية ليست ندرة الموارد ولا نقص التمويل، وإنما غياب “إنسان التنمية”.

إن اليابان لا تملك الكثير من الموارد الطبيعية، ولكنها استطاعت أن تحقق نهضة شاملة بسبب امتلاكها لإنسان التنمية. (20)

مفهوم الشجرة التعليمية

إن إيجاد إنسان التنمية يقتضي توفير التعليم الجيد. ومن أجل الوصول إلى هذا التعليم الجيد والراقي، يقترح البعض مفهوم “الشجرة التعليمية” بدلًا من “السلم التعليمي”.

إن مفهوم الشجرة التعليمية يُفيد معنى البناء المستمر، الذي يجعل التعليم كيانًا حيًّا دائم الحركة والنمو، وهو ينطوي على فكرة وجود جذع مشترك وهو التعليم الأساسي، ولكنه يتضمن كذلك وجود فروع وأغصان متعددة،

وتمكين المتعلمين أن يتسلقوا رأسيًّا إلى أعلى فروع الشجرة، كما يمكنهم الانتقال من فرع إلى آخر أفقيًّا. إن السلم التعليمي له بداية محددة، وتسلسل محدد، ونهاية محددة. أما مفهوم الشجرة التعليمية، فله بداية فقط، وهو متنوع في تسلسله، وليس له سقف محدد. (21) التعليم المطلوب لمجتمع المعرفة: إن التعليم المطلوب هو الذي يُحقق أهداف التنمية ويخلق إنسان التنمية.

كما لخّصه د. علي حبيش في كتابه القيم الموجة الثالثة وقضايا البقاء، فهو: “تعليم يحفظ للأمة هويتها وتميزها وخبرتها… تعليم يعتمد على التكنولوجيا… تعليم ينتقل بالأمة من العمالة العضلية إلى العمالة العقلية، ومن التخصص الضعيف إلى المرونة والمعرفة الشاملة، ومن المركزية إلى اللامركزية، ومن التنظيم الهرمي إلى التنظيم الشبكي… ومن النمطية إلى التميز، ومن الخيار الواحد إلى الخيارات المتعددة”. (22)

لكن الواقع يقول بأن بين مجتمع المعرفة المنشود والواقع العربي الماثل بون شاسع، مما يتطلب بذل جهود مضنية، وصبرًا دؤوبًا، وتخطيطًا دقيقًا من أجل الوصول إلى مجتمع المعرفة المنشود، وأن يكون الاهتمام بمجتمع المعرفة في صميم الخطط القومية التي تتبناها الدول العربية مستقبلًا.

خلاصة

نخلص مما سبق إلى أن مجتمع المعرفة هو ذلك المجتمع الذي يكون قادرًا على إنتاج المعرفة وتسويقها، وأن تُشكل نسبة الإيرادات الآتية من تسويق هذه المبيعات نسبة مقدرة. هذا – بالطبع – إضافة إلى استخدام التقانة والمعلومات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

إن مجتمع المعرفة يمثل أهم سمات العصر الذي نعيشه الآن، وقد بلغت الدول المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، شأوًا بعيدًا في هذا المضمار.

ولا يزال العالم العربي يخطو خطواته الأولى – بتعثّر – نحو مجتمع المعرفة، وعلى الرغم من الموارد المالية التي يتمتع بها العالم العربي – خاصة منطقة الخليج العربي –، إلا أن الفهم القاصر في التعامل مع التقانة، وعدم التركيز على نقلها وتوطينها،قد أدى إلى غياب مجتمع المعرفة عن العالم العربي.

كما أن قلة الإنفاق على التعليم والتقانة، وغياب الحريات بالقدر الذي يسمح بالبحث العلمي المجرد، وافتقاد القدرة العربية على الإبداع والابتكار بسبب رداءة التعليم وقِلته، قد ساهمت جميعها في غياب مجتمع المعرفة عن العالم العربي.

إن مستقبل مجتمع المعرفة في العالم العربي يتوقف على الوعي العربي بأهميته، وتخصيص نسبة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للصرف على التعليم، والسعي إلى توطين التقانة في العالم العربي، وإفساح الحريات أمام الباحثين العرب لإجراء بحوثهم في نزاهة وموضوعية.