في التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا، يَبرز دور الفلسفة في تقديم رؤية عميقة لهذه التغيرات وما تحمله من مستجدات؛ وذلك على النحو الذي نلمسه في الاهتمام المتزايد بـ”أخلاقيات العلم والتكنولوجيا”، وفي جائحة “كورونا” التي تركت بصماتها على نواحٍ كثيرة في حياتنا..

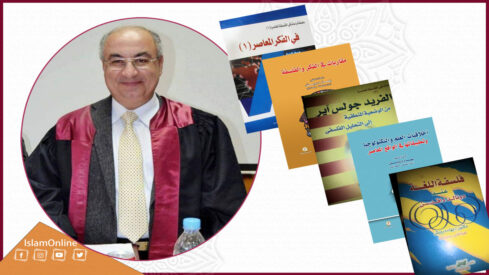

“إسلام أون لاين” يحاور الأكاديمي المصري، الدكتور بهاء درويش، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة المنيا- عضو اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا باليونسكو، حول الاهتمام العالمي بأخلاقيات العلم والتنكولوجيا، وحول دور الفلسفة مجتمعيًّا وحضاريًّا، والمطلوب منها بعد “كورونا”، وما تقدمه الفلسفة من قاسمٍ مشترك بين الشعوب والحضارات، وإسهامٍ في معالجة القضايا المعاصرة.. فإلى الحوار:

نود أن نطلع القراء على مسيرتكم الفلسفية، بإيجاز.

بداية، لا يسعني إلا أن أعبر عن شكري وسعادتي لإجراء هذا الحوار على منبر “إسلام أون لاين”، ولحضرتك الإعلامي المتميز.

رغم أن مساري العلمي بطبيعة الحال قد بدأ متزامنًا مع مساري الأكاديمي، إلا إنه يمكن العودة بالبدايات إلى مرحلة المراهقة متمثلة في بعض محاولات لكتابة القصة القصيرة والمقال النقدي. بدأ إنتاجي الفكري بنشر كتاب (فلسفة نيقولاي هارتمان النظرية)، الذي صدر عن منشأة المعارف بالإسكندرية 1996م، والذي كان في الأصل أطروحتي للدكتوراه التي أكملتها في ارلانجن Erlangen في جنوب ألمانيا. وفي أثناء وجودي في ألمانيا توفي الفيلسوف النمساوي الأشهر كارل بوبر 1994، فقامت مديرة أعماله بجمع عشرين مقالاً في كتاب واحد صدر باللغة الألمانية بعنوان “Alles Leben ist Problemlosen”، كان الفيلسوف قد ألقاها في مناسبات متفرقة، بعضها لم ينشر من قبل، وصدر الكتاب بعد فترة قصيرة من وفاته. عكفت على ترجمة هذا الكتاب من اللغة الألمانية إلى اللغة العربية، وصدر بالإسكندرية عام 1998 تحت عنوان (الحياة بأسرها حلول لمشكلات).

شغف المعرفة وقناعتي أن فروع الفلسفة، بل وفروع المعرفة جميعها، يخدم بعضها البعض ولا يستغني الباحث الجاد عن بعض المعارف من تخصصات وفروع أخرى؛ جعلني أهتم بمعظم فروع الفلسفة، على الأقل في ذلك الوقت، وذلك قبل أن يتسع اهتمامي إلى معارف أخرى. في هذه المرحلة اهتممت بفلسفة اللغة وفلسفة العقل كرد فعل للأهمية التي حظي بها كِلا الفرعين في مجال الفلسفة في وقتها. كان ذلك مع بداية القرن الحادي والعشرين. فمن المعروف أن الاهتمام بمحاولة فهم اللغة وكيفية إصدار الانسان للمعاني وتعلم اللغة الفطرية واللغة المكتسبة، كان من أسباب اهتمام الفلاسفة- تحديدًا- باللغة؛ وذلك بالإضافة إلى اهتمامهم بالقدرات التحليلية التي تتيحها اللغة لحل المشكلات الفلسفية التقليدية، ثم باكتشافهم أن اللغة ليست فقط مجرد قول ولكنها أيضًا فعل.

وقد تجسّد اهتمامي بفلسفة اللغة في إصداري كتابي الذي جاء تحت عنوان (فلسفة اللغة عند دونالد دافدسون)، منشأة المعارف بالإسكندرية 2000، ثم في البحث الذي جاء تحت عنوان (الهوية التصورية كأساس لنظرية المعنى بين القبول والرفض)، والذي نشر في العدد الثاني بمجلة الفلسفة والعصر الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2002. وعندما أظهرت التنظيرات الفلسفية الناتجة عن تطور علوم اللغة والسبرنطيقا أن أفضل وسيلة لفهم اللغة تكون بفهم العقل المنتج لها، زادت الاهتمامات الفلسفية بفلسفة العقل خاصة مع النصف الثاني من القرن العشرين.

أدى أيضًا عدم قدرة تفسير العلم أو الفلسفة لظاهرة الوعي المصاحب للعمليات النفسية والعقلية، إلى اهتمام فلاسفة العقل بدراسة هذه الظاهرة. من هنا جاء اهتمامي بفلسفة العقل؛ حيث أصدرت (فلسفة العقل عند دونالد دافيدسون)، منشأة المعارف 2002، ثم (الوعي الذاتي عند إرنست توجندهات)، مجلة كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد 21 العدد 1، أبريل 2005، والذي أعدت نشره منذ عامين في كتاب (في الفكر المعاصر)، الصادر عن منشأة المعارف بالإسكندرية، ثم (التفسير الطبيعي المعاصر للوعي)، منشأة المعارف، الإسكندرية 2009.

وماذا عن اهتمامكم بأخلاقيات العلم؟

اهتمامي بأخلاقيات العلم والتكنولوجيا بدأ مع رسالة من هيئة اليونسكو جاءت لقسم الفلسفة 2006 في إحدى الدول العربية التي كنت أعمل بها معارًا للتدريس فيها، تطلب المشاركة بورقة حول مدى ضرورة الاهتمام بتدريس هذا الفرع من فروع الفلسفة؛ الذي بدأ يأخذ حيزًا من اهتمام اليونسكو لدرجة أنها تعُد نشر ثقافة أخلاقيات العلم والتكنولوجيا دورًا مهمًّا من أدوارها.

وقد اندهش مسؤول اليونسكو في ذلك الوقت عند إلقاء كلمتي بالمؤتمر الذي نظمته هيئة اليونسكو في مسقط بدولة عمان، عندما عرف أني أُدرّس أخلاقيات البيولوجيا كجزء من مقرر “مدخل إلى الفلسفة” منذ 2004. لقيتْ الورقة استحسانًا جيدًا، وكانت بداية تعاون بيني وبين هيئة اليونسكو منذ ذلك الوقت وحتى الآن. وأنا أعد- وفقًا لهم- مستشارًا أو خبيرًا لهم في هذا المجال. وقمت بمراجعات لغوية متخصصة للترجمات العربية لأكثر من كتاب من إصدارات اليونسكو؛ مثل (أخلاقيات البيئة والسياسة الدولية) 2007، (أخلاق العلم والتكنولوجيا) 2008. كما أني أحد المدربين المعتمدين لديهم في تدريب أساتذة أخلاقيات البيولوجيا على كيفية تدريس هذا الفرع؛ وذلك من خلال برنامج أطلقته اليونسكو اسمه (برنامج التدريب على تدريس الأخلاقيات Ethics Teaching Training Course)، قمت من خلاله بالتدريب في كل من تنزانيا ولبنان والأردن ونيجيريا وعمان والهند، خلال الفترة من 2014 حتى الآن. كذلك أرسلني مكتب اليونسكو بالقاهرة مارس 2018 إلى مدينة الخرطوم بالسودان الشقيق لتقييم ومراجعة (ميثاق أخلاقيات جامعة الخرطوم) الذي أصدرته الجامعة.

شاركت أيضًا ضمن فريق بحثي من ترشيح مكتب اليونسكو بالقاهرة في مشروع بحثي جماعي لرصد وتحليل الضوابط الأخلاقية والقانونية في الدول العربية بشأن عشرة موضوعات خاصة بتطور علم الجينوم والطب الحيوي. وقد صدر البحث منشورًا في كتاب عن مكتب اليونسكو بالقاهرة 2011 تحت عنوان (“Ethics and Law in Biomedicine and Genetics: An Overview of National Regulations in the Arab States). ومؤخرًا اختارني مكتب اليونسكو بالقاهرة محرراً لمشروع إصدار (شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية)؛ وهو الميثاق الذي اعتمده ملوك ورؤساء وقادة العالم العربي، وصدر به قرار مجلس الجامعة العربية في تونس مارس 2019 كوثيقة استرشادية يدعو الدول العربية إلى نشر مبادئ هذه الشرعة لدى الجهات البحثية لديها. وقد نشرت اليونسكو هذه الوثيقة على موقعها بالإضافة إلى النشر الورقي لها. وأخيرًا تُوج اهتمامي بأخلاقيات العلم والتكنولوجيا باختياري كأحد أعضاء اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا باليونسكو باريس منذ مارس 2020.

أما عن البحث العلمي في هذا المجال- مجال أخلاقيات العلم والتكنولوجيا- فقد نشرت خمسة أبحاث باللغة العربية وثمانية باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى بحث في أخلاقيات الاقتصاد الإسلامي تحت النشر. ومن خلال عملي مع اليونسكو، اختارني د. هنك تن هافى Henk ten Have الذي ظل يشغل منصب مدير قسم أخلاقيات العلم والتكنولوجيا لسنوات طويلة، عضوًا مشاركًا في تأسيس هيئة دولية لتدريس الأخلاقيات تسمى International Association for Education in Ethics. تأسست في 2011 في مدينة بتسبرج Pittsburgh بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ومنذ إنشائها وأنا أشغل عضوية مجلس إدارتها حتى الآن.

نريد التعرف على عمل لجنة أخلاقيات البيولوجيا باليونسكو، التي نلتم عضويتها؟

قامت منظمة اليونسكو منذ نشأتها عام 1945 على قناعة واحدة وهي أن تحقيق السِّلم يبدأ من العقل؛ لأن الحرب تبدأ من العقل. تبلور اهتمامها بالعقل بالاهتمام بحماية الآثار على مستوى العالم، وبنشر التعليم ومساعدة الدول الفقيرة على ذلك، ونشر الفكر المعتدل من خلال الفلسفة، وتشجيع العلوم الطبيعية والاجتماعية وأخيرًا الأخلاقيات منذ بدء تسعينيات القرن الماضي.. وذلك قناعةً منها أن القوانين وحدها لا تساعد على ضبط أمور الحياة؛ ولكننا إذا أقنعنا الناس بالقيم الأخلاقية، كانت استجابتهم نتاجًا لهذه القناعة وليس خوفًا من العقاب الذي يفرضه القانون.

ولضمان نشر الأخلاقيات على مستوى العالم، شكّلت اليونسكو لجنتين دوليتين؛ الأولى: والتي أشرف بعضويتها، تختص ببحث المسائل الأخلاقية الناجمة عن التقدم العلمي في ميدان الكائنات الحية؛ لذلك تسمى اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا، أي أخلاقيات الكائنات الحية. والثانية: تسمى المفوضية العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتقانات (كومستCOMEST )، والتي تهتم بمسائل البحار والمحيطات والتكنولوجيا، أي المشكلات الأخلاقية الناجمة عن التطور العلمي والتقني غير البيولوجي.

وتتكون لجنة أخلاقيات البيولوجيا من ٣٦ عضوًا يمثلون جميع قارات العالم، يتم عادة اختيار ثلاثة أعضاء من العالم العربي. ويمثل العالم العربي هذه الدورة أساتذة من الجزائر والأردن ومصر. ويتم اختيار أعضاء اللجنة بحيث يمثل أعضاؤها تخصصات الطب والبيولوجيا والعلوم الاجتماعية والفلسفة والقانون. وهذه اللجنة تهتم ببحث المشكلات الأخلاقية والاجتماعية والقانونية الناجمة عن التطورات التكنولوجية وبصفة خاصة المسائل البيولوجية، ثم تكتب توصيات ترفع لصانعي القرارات والحكومات والاعلام بل وعامة الناس.

ومنذ بدء جائحة كورونا، والجائحة والمسائل التي تلتها؛ مثل الانغلاقات بين الحدود، العمل من المنزل، تلقي التعليم من المنزل، التطعيم ومدى أحقية الحكومات في فرضه على المواطنين أم يعد هذا تعديًا على الحق الطبيعي لكل إنسان في الاختيار… إلخ هذه المسائل، أقول: منذ بدء الجائحة واللجنة مهتمة بشكلٍ خاص بهذه المسائل، بل ونشرت أربعة تقارير مهمة باللغة الانجليزية كنت قد ترجمت أحدها- نشرته اليونسكو على موقعها ومازال منشورًا- ولخصت الباقين- وحرصت وقتها على لفت انتباه جميع المهتمين بقراءتها. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373115_ara

وتنشغل اللجنة هذه الأيام بكتابة تقرير عن (الدروس المستفادة من جائحة كورونا)، من أجل تعامل أفضل مع أي وباء مستقبلي لا قدر الله؛ وذلك من كل النواحي: من حيث ضرورة الاستعداد الطبي، ودراسة المسائل الاجتماعية التي نجمت عنها مثل استهجان ونفور بعض الناس من مصابي الوباء، وتأثر العلاقات الدولية والاقتصادية بالقيود التي تم فرضها، وهل كان من الممكن حماية الناس بأساليب أقل تقييدًا ، وكيف حدث هذا الوباء رغم أنّ من المفترض أن تكون الإنسانية قد تعلمت من الأوبئة السابقة، ولماذا لم تنجح الاحتياطات التي اتخذتها البشرية بعد الانتهاء من الأوبئة الأخرى مثل وباء إيبولا أو زيكا أو غيرهم؟ إلى غير ذلك من مسائل. ومازال التقرير تحت الإعداد.

كيف ترون دور الفلسفة مجتمعيًّا وحضاريًّا؟

كانت الفلسفة وما زالت وستظل هي المحدد للبشرية بشكل عام وللمجتمعات بشكل خاص، القيم التي يجب أن تسير عليها، وذلك بعد عملية اختبار متواصلة للقيم السائدة ومدى صلاحيتها وملائمتها للعصر الذي تختبر فيه. متى لاحظتْ الفلسفة- وهذا دور الفلاسفة- أن هناك تغييرًا ضروريًّا في القيم السائدة، فإنها تعلنه وتبرر ضرورة الأخذ بها من عدمه، أو تقدم منظورات جديدة للقيم السائدة. إلا أن دور الفيلسوف المعاصر يجب ألا يقتصر على ذلك، ولكنه يقدم لعامة الناس أيضًا المنهج الذي يجب أن يسيروا عليه لتحقيق سعادتهم ورفاهيتهم؛ فالفيلسوف لا يقدم للناس فقط السمك ولكنه يعلمهم كيفية الصيد. ما أقصده بذلك هو أنه يجب على الفيلسوف المعاصر أن يوجه الناس نحو ما يُعرف بـ”التفكير الناقد” الذي يمكن تلخيصه في عبارة واحدة: “ألا تقبل أو ترفض أي مقولة أو عبارة- علمية أو سياسية أو فكرية أو من حياتنا العامة- ما لم يكن هناك برهان عليها يقبله العقل السليم.

وقد أدخلتْ هذا المقرر مجتمعاتٌ كثيرة في مناهجها التعليمية؛ بدأت الولايات المتحدة هذا المقرر وجعلته شرط اجتياز التخرج من الجامعة أيًّا كان تخصص الطالب. وأشرفُ بأني أدخلته في جامعة قطر منذ 2005م وظللت أقوم بتدريسه لأكثر من ست سنوات باللغة الإنجليزية هناك، هذا بالإضافة إلى ورش عمل لمعلمي المراحل ما قبل الجامعية ولأساتذة الجامعة، في كيفية تدريسه في التخصصات المختلفة.

في محاضرتكم بـ”صالون د. عبد الحميد ابراهيم” ذكرتم أن الفلسفة والمشتغلين بها مطالبون بإعادة التفكير فيها بعد “كورونا”، كما كان يحدث من قبل مع الفكر الفلسفي في كل نقلة حضارية.. كيف تتصورون ذلك وما المطلوب؟

تتميز الفلسفة دونًا عن غيرها من التخصصات بما يُسمَّى “الانعكاس على الذات”. الفلسفة مثلها مثل غيرها من التخصصات، لها موضوعاتها الخاصة؛ فهي تبحث في طبيعة الوجود وماهية المعرفة وتحدد القيم، ولكنها بالإضافة إلى هذه التخصصات التي تميزها، فإن للفلسفة دورًا آخر يتمثل في أنها تَدرس نفسَها. لا يفعل أي تخصص هذا الأمر. هذه مهمة تستقل بها الفلسفة. فهي تتوقف بين الحين والآخر لتتحقق من قدرتها على تفسير ما وجهت لتفسيره، أي لتتحقق من أن القيم السائدة لازالت قيمًا صالحة أم أننا في حاجة لتغييرها.

يمكنني أن أضرب مثلاً بأن القيمة التي كانت سائدة في العصر الروماني كانت قيمة القوة الجسدية والافتخار بها، وكانت تعد معيار التميز. بعد ظهور المسيحية لم تعد هذه هي القيمة التي تجب أن توجه الناس، ولكن حلّ محلّها قيم الرحمة والعدالة.

إلى أيّ مدى تمثل الفلسفة قاسمًا مشتركًا بين الشعوب والحضارات؟ هل هناك مساحات للخصوصية فيها؟

للمدى الذي تعد معه الفلسفة باحثة عن حقيقة الوجود وطبيعة المعرفة وماهية القيم التي يجب أن تسود، ومناهج التفكير التي يجب أن يتبعها الإنسان من حيث هو إنسان من أجل سلام العالم ورفاهية كل فرد؛ تعد الفلسفة قاسمًا مشتركًا بين كل الشعوب والحضارات.

والبعض يرى أن هناك فلسفات خاصة، مثل القول إن هناك فلسفة مصرية أو عراقية أو أسترالية إلى آخر هذه التقسيمات القومية.. لكن لا أوافق على هذا التوجه. كل ما في الأمر أن الفلسفة- التي هي القاسم المشترك بين البشر- من الممكن استخدامها كخلفية تساعد مفكري كل بلد على حل مشكلات بلادهم.

لنضرب مثلاً توضيحيًّا على ذلك: يبحث الفيلسوف عن جدوى الديموقراطية وهل هي أفضل نظام للحكم أم لا. للمدى الذي يبحث الفيلسوف هذا الأمر بعيدًا عن تقييده بزمان أو مكان، فهو يقدّم فلسفة. ويمكن للمفكر بعد ذلك انطلاقًا من هذه الخلفية أن يطبق نتاج هذا البحث على بلده. وهكذا.

كيف ترون الجهد العربي في المشهد الفلسفي العالمي؟ وهل هو قادر على الإضافة، وعلى الانطلاق من الذات في هذا الصدد؟

الجهد العربي في المشهد الفلسفي العالمي جيد جدًا، ولكن يتصف بالتشرذم والفرقة التي تميز معظم نشاطاتنا العربية. إذا أردناه عربيًا خالصًا، يجب أن تتوحد الجهود في ذلك حتى لا تفقد قوتها وأهميتها؛ فالإخوة في معظم بلدان العالم العربي يقدمون فكرًا وفلسفة عالية الجودة رغم كل الصعاب والظروف الحياتية التي يحيونها. ولن يصبح هذا الجهد جهدًا “عربيًّا”، ما لم يتم توحيد هذه الجهود.

وأحد أسباب تشتت الجهود للأسف هو عدم قبول الرأي المختلف من ناحية، وعدم الحرص على هذا التوحيد للجهود وعدم الانتباه لأهميته، من ناحية أخرى. أما الغرب فيمتاز عنا في هذا؛ ورغم أن الفلاسفة في الغرب يقدم كل منهم تنظيرات مختلفة تمامًا عن غيره إلا أنهم حريصون على توحيد الجهود وتجد أدبياتهم تتحدث دائمًا عما يسمى فلسفة غربية، وفكر غربي، وحضارة غربية.

الدعوة إلى الفلسفة التطبيقية، أو الجانب التطبيقي في الفلسفة.. كيف ترونها؟

كتبت العام الماضي بحثًا تم نشره، موجود على منصة “معنى” مفاده أني أرفض ما يسمى بـ”الفلسفة التطبيقية”؛ لأن كل الفلسفة تطبيقية، ولم تكن الفلسفة في يوم من الأيام غير تطبيقية. كل ما في الأمر أن الانتباه إلى أنها تطبيقية، جاء متأخرًا عند البعض. ما يقصده البعض بالأخلاقيات التطبيقية هي مجموعة المباحث التي بدأت في النصف الثاني من القرن العشرين التي قوامها مبادئ أخلاقية وضعت خصيصًا لحل المشكلات الأخلاقية الناجمة عن التطور المتسارع في مجال العلم والتكنولوجيا. وأُطلق عليها “أخلاقيات العلم والتكنولوجيا”.

وأحيل القارئ العزيز على هذا الرابط لقراءة البحث https://mana.net/16248/

هذا لا يعني أن الاهتمام الأخير من الفلسفة بوضع مبادئ تحكم التقدم العلمي المتسارع، أقل أهمية من الفلسفة على مدار التاريخ. فقد أصبح لدينا الآن “أخلاقيات الإدارة” التي تهتم بالمشكلات الأخلاقية الناجمة عن إدارة الأعمال، و”أخلاقيات الإعلام”، و”أخلاقيات الصيدلة والهندسة”.. إلخ.

وتأتي أهمية هذه المباحث من أن التسارع العلمي والتقني بلغ حدًّا جعل العالم يلهث وراءه وخلق مشكلات أخلاقية، من الصعب على الفيلسوف أن يقف أمامها مكتوف الأيدي. وقد نشرتُ العام الماضي كتابًا بعنوان (أخلاقيات العلم والتكنولوجيا) صدر عن دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، بالإسكندرية.

ما أهم القضايا المعاصرة التي ترونها بحاجة أكثر للإسهام الفلسفي في معالجتها؟

على مستوى العالم، أرى أن كيفية تحقيق السلام العالمي والعدالة في العالم من أهم الموضوعات التي يجب أن تضطلع بها كل المؤسسات، وليس فقط الفلاسفة. قد يكون على الفلاسفة عبء ثقيل، وإن كنت أراه واجبًا أخلاقيًّا وليس عبئًا- توضيح معنى العدالة العالمية والعدالة بين الأجيال والسلم العالمي وأهميتها، ولكن تبقى المسؤولية مسؤولية الجميع للضغط على كل صناع القرار في ضرورة تحقيق هذا السلام العالمي لأنه لن ينجو أحد مالم ينج كل أحد.

أرى أنه على الغرب العبء واللوم لعدة أسباب: ادعى الغرب في وقت من الأوقات أن الدين يقف حائلاً أمام تقدم البشرية، ووضعوا الدين جانبًا مع وعد للبشرية تحقيق السعادة والرفاهية. كانت نتيجة ذلك دماءً وحروبًا لا أول لها ولا آخر، تُوجت بالحربين العالميتين في القرن العشرين.

السبب الثاني الذي يجعلني أوجه اللوم للغرب هو الزهو بما عدّوه الثورة الصناعية ثم التكنولوجية الآن. لم ينتبه الغرب وسط هذا الزهو بالإنسان ومدى تأثره سلبيًا، فكانت النتيجة الفساد الذي حاق بالبيئة من تلوث ودمار كنتائج مباشرة للثورة الصناعية ولقيم الرأسمالية التي تعلي من شأن المادة على أي شيء آخر. عدد الأطفال الموتى من الجوع بحسب الإحصائيات الرسمية يتجاوز الثلاثة مليون كل عام. أين الرفاهية وأين السعادة التي وعدت بها الحضارة الغربية؟

على العالم أن يفيق وأن يعلم أن التآزر والتعاون يجب أن يكون سمة عامة له، يحيا بها في الظروف الطبيعية وليس فقط وقت الأزمات؛ كما حدث أيام “كورونا” عندما وضع قادة العالم اختلافاتهم إلى جنب للقضاء معًا على هذا العدو.

ماذا عن قضية الإلحاد التي يزعم البعض فيها أنه ينطلق من العقل ولا يحتكم إلا إليه؟

في بحث أجري عام 2009 على عدد كبير من أساتذة الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، لمعرفة ما إذا كان العمل الأكاديمي العلمي يتناسب مع التدين أم مع الإلحاد؛ انتهت الدراسة إلى أن أغلب أساتذة الجامعات في الولايات المتحدة لديهم معتقدات دينية ويؤمنون بالله. هذه الدراسة فنّدت بجلاء الحجة القائلة بأن أغلبية أساتذة الجامعات أو العلماء ضد الدين أو ملحدون. وهو ما يبين أن معتقداتهم الدينية لم تكن عائقًا بأي حال لانشغالهم بالعلم أو تجعلهم يقفون منه موقفًا سلبيًّا. كذلك فندت القدرات التحليلية في الكتابة لبعض آباء الكنيسة الحجة التي ربطت بين القدرات التحليلية والعلم الطبيعي، أو جعلها خصائص قاصرة فقط على علماء الطبيعة، وهي الخصائص التي يفتقدها رجال الدين. فإذا ما أضفنا إلى ذلك العلماء المسلمين الذين يعملون في بلادهم وفي الخارج، وخاصة أولئك الذين يسهمون بشكل جدي في مسيرة العلم الحديث؛ نجد أن هذه الواقعة تفند أيضًا القول بأن العلماء يعادون الدين.

وهل هذا يعيدنا إلى الجدل القديم المتجدد حول علاقة الدين بالعقل والعلم؟

ما كانت العلاقة بين الدين والعلم يومًا ما- إذا ما فهمناهما فهمًا صحيحًا- علاقة تقاطع أو تعارض على الرغم من اختلافهما في المسلّمات والمنهج؛ ولكن يمكن بالطبع عدهما متكاملين. يختلف العلم عن الدين كنسقين معرفيين وتطبيقيين اختلافًا واضحًا دون أن يبرر اختلافهما أية تعارض أو إعاقة لأحدهما للآخر. لكل منهما مسلّمات ينطلق منها. ينطلق الدين- وأنا هنا أتحدث عن الدين السماوي- من مسلمة الخضوع لله. دان يدين لله، ويخضع له في أوامره ونواهيه. وأن الغائية تحكم الكون؛ فالكون خُلق لغاية ولم يُخلق عبثًا. بينما ينطلق العلم الطبيعي من مسلّمتين أساسيتين: مسلمة اطراد الحوادث في الطبيعة- أي أن الحوادث في الطبيعة تتكرر باستمرار بالطريقة نفسها- ثم مسلمة السببية أو العلية، وهي ناتجة عن المسلمة الأولى. فلما كان الكون يسير بشكل مطرد، كان في هذا مبرر للبحث عن أسباب حدوث الظواهر وصياغة القوانين التي تصف هذا الاطراد.

يختلف الدين والعلم أيضًا في المنهج؛ فمنهج الدين هو التسليم بما يقول الله على لسان رسله وما جاء في الكتاب المقدس بعد التحقق من الصحة التاريخية للنصوص. يبقى بعد ذلك إخضاع النصوص للتفسير، من الضروري تفسيرها تفسيرًا يتفق مع العقل ومع الزمن الذي يتم فيه التفسير ولا غضاضة في هذه التفسيرات طالما أنها لا تتعارض مع صحيح الدين وروحه. أما العلم فمنهجه هو المنهج العلمي الاستقرائي الاستنباطي.

هذا الاختلاف لا يجعل الدين- كما قلنا- بأية حال معارضًا أو معاديًا أو مقاومًا للبحث العلمي؛ بل على العكس، البحث العلمي غرضه فهم الكون المحيط بنا، وهذه المهمة أمر إلهي في الوقت نفسه. باتباعك أوامر الله ونواهيه، تجد أن فهم الكون والحفاظ على الطبيعة ومكوناتها أمرٌ من أوامر الله. وباتباعك الطقوس والشعائر الدينية أنت تدين لله، ولكن ينقصك أن تعمر الأرض كما أمرك الله. فالبحث العلمي ليس عملية براجماتية فقط، أي من أجل الانتفاع من الكون والسيطرة عليه، ولكن أيضًا من أجل فهمه. ومن فهمه يمكن أن يكون ذلك طريقًا لمعرفة الله معرفة أعمق.

بالنسبة لقضية التطرف.. كيف تسهم الفلسفة في الحدِّ منه، وفي ترسيخ ثقافة الاختلاف والتعايش؟

أجيب على هذا السؤال بسطر واحد ثم أستطرد. هذا السطر مفاده أني أتحدى أن تشير إلى أحد المتطرفين ثم تكتشف أن خلفيته فلسفية، أي أنه دارس للفلسفة.

فمن الصعب- ولا أريد أن أبالغ وأقول من المستحيل- أن تجد دارسًا للفلسفة متطرفًا؛ لأن الفلسفة بطبيعتها هي دراسة المنظورات المختلفة، والنظر لأي أمر من عدة أوجه؛ وبالتالي، فهي تعوّد العقل على قبول الاختلافات والمنظورات المتعددة. وأقول لطلابي دائمًا إن الفلسفة مثلها مثل منزل كل منكم؛ سترى شارعًا مختلفًا أو واجهة مختلفة من الشارع كلما نظرت إليه من نافذة مختلفة. كل النوافذ قد تريك الشارعَ نفسَه ولكنها ستريك واجهات مختلفة، وفي النهاية هو الشارع نفسه. الإجابة- إذًا- لن يعلّم الناسَ ثقافةَ الاختلاف وضرورة التعايش سوى دراستهم للفلسفة.

تنزيل PDF