حكمة مشروعيتها

مما ذكره بعض أهل العلم من الحِكَمِ أن زكاة الفطر تطهير وتنقية للصائم مما اقترفه في صيامه من اللغو: وهو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه، أو الرفث: وهو ما قبح وساء من الكلام. قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة، وقال الشيخ ولي الله الدهلوي: “وإنما وقتت بعيد الفطر لمعانٍ: منها أنها تكمل كونه من شعائر الله، وأن فيها طهرة للصائمين وتكميلاً لصومهم بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة”[1]. وكذلك فإنها من شكر الله عز وجل على إتمام الشهر، ونعمة إكمال الصيام. وكذلك ما فيها من إشاعة المحبة، وبث السرور بين الناس، وخاصة المساكين، فالعيد يوم فرح وسرور، فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض للمسكين في يوم العيد ما يعفّه عن السؤال، ويغنيه عن الحاجة، وقد روي في الحديث قوله ﷺ: (أغنوهم عن الطواف هذا اليوم) رواه الحاكم والدارقطني وغيرهما[2].من تجب عليه زكاة الفطر

شرط وجوب زكاة الفطر أمران: أولهما الإسلام وثانيهما أن يكون عند المسلم ليلة العيد ما يزيد عن قوته وقوت عياله، ولذا لا يشترط لوجوبها ملك النصاب على قول جمهور العلماء. وبناءً على ذلك تجب زكاة الفطر على كل مسلم حضر رمضان صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، صحيحاً أو مريضاً، مقيماً أو مسافراً، صام أم لم يصم، ومما يدل على ذلك أن النصوص التي أوجبت زكاة الفطر جاءت عامة مطلقة وورد فيها الأنثى ومن المعلوم أن من الإناث من لا تصوم كل رمضان إما للحيض وإما للنفاس وإما أن تكون حاملاً أو مرضعاً، وورد فيها الصغير والكبير، والصغير لفظ عام يشمل كل صغير حتى الرضيع ومن المعلوم أن الصيام ليس بواجب على الصغار وإن صاموا قبل منهم، وكذلك الكبير فمن المعلوم أن من الكبار من لا يطيق الصيام بسبب الهرم كما قال تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة :184). وكذلك فقد يكون من الكبار من هو مريض أو مسافر لا يلزمه الصوم كما قال تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 184).

بين القيمة والإطعام

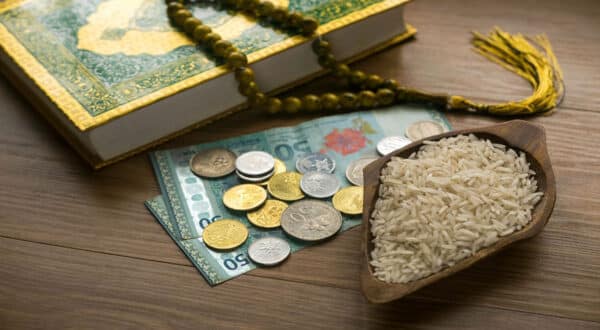

أما عن مقدار زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها نقدا أم يجب أن نخرجها من الحبوب فيقول العلامة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله-: “أن النبي ﷺ لما فرض زكاة الفطر من الأطعمة السائدة في بيئته وعصره إنما اراد بذلك التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم فقد كانت النقود الفضية أو الذهبية عزيزة عند العرب وأكثر الناس لا يكاد يوجد عنده منها إلا القليل أو لا يوجد عنده منها شيء وكان الفقراء والمساكين في حاجة إلى الطعام من البر أو التمر أو الزبيب أو الإقط، لهذا كان إخراج الطعام أيسر على المعطي وأنفع للآخذ ولقصد التيسير أجاز لأصحاب الإبل والغنم أن يخرجوا (الإقط) وهو اللبن المجفف المنزوع زبده فكل إنسان يخرج من الميسور لديه. ثم إن القدرة الشرائية للنقود تتغير من زمن لآخر ومن بلد لآخر ومن مال لآخر فلو قدر الواجب في زكاة الفطر بالنقود لكان قابلاً للارتفاع والانخفاض حسب قدرة النقود على حين يمثل الصاع من الطعام إشباع حاجة بشرية محددة لا تختلف فإذا جعل الصاع هو الأصل في التقدير فإن هذا أقرب إلى العدل وأبعد عن التقلب “.