في جلسةٍ بمقهى شعبي قريب من جادةِ “فوزي باشا” في وسط إسطنبول، قال لي طالبٌ جامعي قادم من جدة: إن إسطنبول لم تعد مدينةً جميلة في نظره منذ اعتادت عيناه النظر إلى تفاصيلها، وانضاف إلى ذلك غرقه في روتين الحياة الجامعية الذي يجعله يدور في سانيةٍ مكرورة من الذهاب للجامعة، والاستذكار في المقهى، والنوم في المنزل.

قلت له: إن إسطنبول مدينةٌ أكثر من جميلة، وإن من سوء حظنا – نحن سكانها- أن إحساسنا بجمالها يخبو شيئاً فشيئاً، بسبب الإلف من ناحية، وضغط البرنامج اليومي من ناحية أخرى، وقسوة المدينة ونمطها السريع من ناحية ثالثة، لكن جمال إسطنبول حقيقةٌ مثلُ حقيقةِ كروية الأرض.. يمكن أن يجادل فيها بعض الناس لكنهم لن يلغوا الحقيقة بقدر ما يجرحون إدراكهم للأشياء، و ضعف إحساسنا بهذا الجمال لا ينفيه ولا يغير من حقائق الأشياء، ثم استرسلتُ في التفكير، وأخذت أتذكر كيف أخذت إسطنبول بلبّي حين رأيتُها للمرة الأولى قبل أكثر من عامين، وكيف كان كل شيء في تلك المدينة فاتناً ساحراً، من الطائرة حيث تمتزج زرقة البحر بخضرة الشجر بحمرة الأسقف القرميدية التي تغطي مباني المدينة.

ثم أخذت أتذكر كيف صارت إسطنبول شيئاً عادياً، وحقيقية بديهية من حقائق الحياة التي لا تثير في النفس شيئاً، ثم أخذت أتذكر بعض اللحظات التي أشعر فيها بغتةً بجمال إسطنبول ، وتعود أجهزة الاستشعار في ذهني تلتقط ذبذبات سحر المدينةِ وفرادتها على نحو يماثل ما يحدث لمن يشاهد المدينة لأول مرة.. فكان من تلك اللحظات: حين أتجول في المدينة مع زائر غريب عنها يشاركني دهشته من بعض المناظر، واستحسانه لبعض المشاهد، وافتتانه ببعض التفاصيل.

وحين أغيب لمدةٍ غير قليلةٍ عن مكان ما من المدينة؛ ثم آتيه فأشعر بجماله الذي غاب عن ذهني، وأقول لنفسي: كم أنا مفرط في الاستمتاع بهذا السحر الحلال وهو مني قريب؟؟

وحين أستكشف مكاناً جديداً في المدينةِ لأول مرةٍ، فأشعر بشعور السائح الذي وصل قبل سويعاتٍ، فكل ما يشاهده جديد، وطريف.

كل هذا الذي سبقَ ليس إلا مثالاً.. والآن ندخل في صلب الموضوع.

لندع إسطنبول جانباً، ولنتأمل في بعض ما نعرفه جيداً، وما تألفه عيوننا وتعتادُه أنفسنا، حتى يكاد شعورنا ببعضه يغيب عن البال تماماً!

الشمس المشرقة والغاربة، العائلة، الأصدقاء، حاسة الشم، إشارة المرور، ستارة النافذة،، كوب الشاي، طبق الحلوى، السرير، جهاز التكييف، السماء الزرقاء، لافتات الدكاكين في المحلة التي نعيش فيها، الزخرفة على باب المنزل، إلى آخر ما هناك.

ولو كان الواحد منا يتعامل مع كل شيء مما تراه عينه في كل مرة كما يتعامل معه للمرة الأولى؛ لكان شاقاً ذلك الجهد الذي تبذله عقولنا ونفوسنا في التعامل مع مفردات الحياة اليومية.. إذ الدهشةُ، والتأمل المتمعن، والنظر الدقيق، كل أولئك يقتضي مقداراً هائلاً من الطاقة الذهنية والنفسية، لو بذله المرء كل يوم مع كل شيء لجفّت منابع الإدراك في داخله، ولتعطلت حياته!

لذا كانت الغفلةُ وما شايعها، من النسيان والسهو والذهول والانشغال والاعتياد والملل وسرحان الخاطر…. اموراً ضرورية لتستمر الحياة على نحو معقول. ولكن الاستيقاظ من سنة الغفلة أو نومة الإلف أمرٌ لا بد منه إن أراد الناس أن يعيشوا حياتهم كما يجب.

ويمكن للكاتب أن يجعل من قلمه منبهاً للنفس، وموقظاً للوعي.. حين يجبر القراءَ على مطالعة الشؤون المعتادة بشكل غير معتاد.

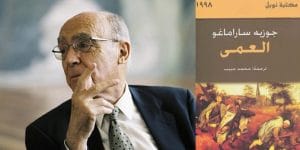

لا يعد “جوزيه ساراماغو” روائياً استثنائياً في نظر بعض النقاد، لكن أفكار بعض رواياته أكثر من مدهشة، إذ تلفت العين إلى زوايا لا يلتفت إليها الوعي عادةً. ففي رواية “العمى” ما يجعل المرء يشكر الله كثيراً على نعمة البصر، لكن من خلال تصور حالةٍ يهبط فيها وباء العمى على بلد بأسره. وفي “انقطاعات الموت” ما يجعل المرء يرى في الموت -على وجعه وارتباطه بالألم والدموع والرثاء- ضرورةً اقتصادية وصحية واجتماعية، لا تستقيم الحياة بدونه البتة!

ويقدم روائيو المدن فرصةً لأبناء تلك المدن كي يروا الحياة في مدنهم التي ألفوها على نحو لم يألفوه: مزيج من المدينةِ كما هي في الواقع، والمدينة كما هي في مخيلة الكاتب، والمدينة كما تبدو للقارئ الذي يعيش في ذات الإطار لكنه يراه بعينين مختلفتين.

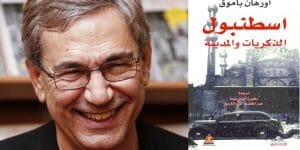

فعل ذلك أرسكين كالدويل في تصويره للولايات الجنوبية من أميركا، وربيع جابر في تخييله لبيروت، ونجيب محفوظ في تصويره للقاهرة، وصباح الدين علي في تجسيده لأنقرة، وأورهان باموق في رسمه لإسطنبول، ودان براون في توثيقه لباريس، وروما، وفلورانس، ومدريد، وواشنطن، وأمير تاج السر حين يلتقط بقلمه تفاصيل بورتسودان.

وحسبنا أن نعرف كم تغزل الشعراء عبر طول التاريخ وعرض الجغرافيا واختلاف الألسن والبلدان بجمال القمر، وكم سامروا نجوم الليل، وكم تناولوا الحب، والغربة، والشوق إلى الوطن، والحزن على الأموات، والتندر ببعض السمات المشينة في البشر، وهي كلها موضوعات يعيشها الناس ويشهدونها، ولكن مجال القول فيها أوسع بكثير من مجال الفعل، وهو يجعل لكل نص معبر عن موضوع ما نكهته الخاصة، وأثره الفريد في نفس المتلقي، والحب هو الحب، والعتاب هو العتاب، والقمر هو القمر!

يقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال في آخر عمره إنه ندم على ما ذهب من وقته في غير العيش مع القرآن الكريم. وها أنا في آخر هذه المقالة أقول: ليتها كانت كلها حديثاً عن أثر قراءة القرآن في تجديد الشعور بآيات الله الكونية المألوفة! ودونكم وصف القرآن الكريم للأرض، والسماء، والجبال، والليل، والنهار، والشجر، والنوم، واليقظة، والمطر، والبحر، وغير ذلك.. مما يجعل العين تنظر إلى تلك الآيات المألوفة نظرة أخرى، تزيد من الإيمان، وترفع سوية الإدراك وحساسية الوجدان.