قبل الحديث عن كتاب “التحريف في المخطوطات القرآنية” نعلم أن القرآن الكريم هو معجزة النبي محمد ﷺ الخالدة، التي تكفل الله تعالى بحفظها، والثابت أنه وصل إلينا من قبيل التواتر، كتابة في المصاحف وحفظا في الصدور، وبلغه النبي ﷺ إلى جموع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب أو الوهم أو الخطأ، وآيات القرآن البالغ عددها 6348 آية، منسجمة مع بعضها، وهي بمنزلة كلام واحد، وهناك انسجام في القرآن بين الألفاظ والمعاني باعجاز يفوق قدرات البشر.

وقد شغلت مسألة صيانة القرآن من التحريف الأمة المسلمة منذ وفاة النبي ﷺ ، لذا كان جمع القرآن في نسخة واحدة، وتم توزيعها على الأمصار في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه.

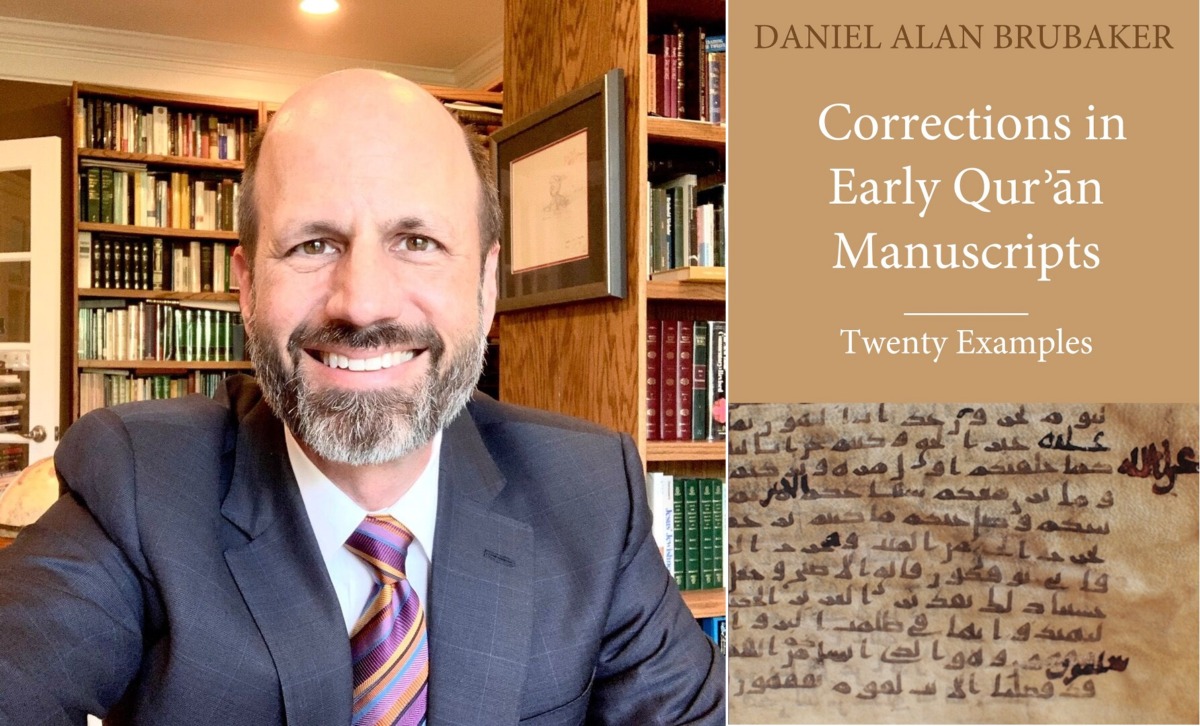

وأولى المستشرقون اهتماما كبيرا بالقرآن، للتعرف على عوامل القوة في ذلك النص، ومعرفة كيفية إنهاضه الحضاري للأمة المسلمة، ومن بين أولئك المستشرق الأمريكي “دانيل بروبيكر” الذي اهتم بدراسة المخطوطات القرآنية، ومن الزاعمين بوجود تحريف في المخطوطات القرآنية، وألف كتابا بعنوان “تصحيحات في المخطوطات القرآنية المبكرة: عشرون نموذجا[1]، وله قناة على موقع “يوتيوب” يبث فيها مزاعمه، الهادفة إلى إثبات أن المخطوطات القرآنية القديمة تعرضت لتعديل وتصحيح.

ويأتي كتاب “التحريف في المخطوطات القرآنية: دراسة نقدية لآرء دانيل بروبيكر في كتابه تصحيحات في المخطوطات القرآنية المبكرة” تأليف “أمير حسين فراستي” والصادر ضمن سلسلة القرآن في الدراسات الغربية، عن المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، عام 2022 في 224 صفحة، ليدحض تلك الآراء.

المستشرقون والمخطوطات القرآنية

اهتم الغربيون بالمخطوطات المجلوبة من الشرق، فكانت الجهات المعنية بالدراسات العربية والإسلامية معنية بشراء المخطوطات، منذ القرن التاسع عشر، ولقيت هناك عناية خاصة في الحفظ والتحقيق والفهرسة.

ورغم أن عددا من المستشرقين، لم يؤمنوا بالقرآن، إلا أنهم أقروا بسلامته من التحريف، وربما هذا ما أشار إليه المستشرق والمؤرخ الأمريكي “تشارلز توري” بأن القرآن الكريم لم يطرأ عليه أي تغيير منذ عهد النبي ﷺ، وهو رأي اتفق علي عدد آخر من المستشرقين، الذين قالوا أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي ظل نقيا عبر الأزمان.

أما قطاع آخر من المستشرقين فرأى أن القرآن نص لم يكتمل في العصر النبوي وظل يتوسع في القرون الأولى للإسلام، وسعى هؤلاء من خلال دراسة المخطوطات القرآنية لاثبات فرضيتهم، والادعاء بوجود أدلة مادية على تحريف القرآن، فادعى المستشرق “ألفونس مينغانا” و”أغنيس سميث لويس” بوجود ثلاث مخطوطات قرآنية قديمة تختلف عن النص القرآني الحالي، كما أن المستشرق الألماني “جرد بوين” ادعى وجود تحريف في المخطوطات القرآنية المكتشفة في جامع صنعاء باليمن عن النص القرآني المتداول بين المسلمين، كذلك طمح جماعة من المستشرقين في إعداد طبعة نقدية للمصحف بعد العثور على مخطوطات زعموا أن بها اختلافات عن المصحف الحالي.

ويعد المستشرق الألماني “یاكوب جورج كريستيان أدلر” من أوائل من اعتنى بدراسة المخطوطات القرآنية، وكان ذلك في القرن الثامن عشر الميلادي، ويطلق عليه “رائد المسكوكات الإسلامية”، ويبدو أن نجاح الألمان في دراسة التوارة والإنجيل، من خلال تتبع المخطوطات الأولى، شجعهم على تطبيق مناهجهم وأدواتهم على القرآن الكريم، والسعي للوصول لمخطوطاته الأولى، ومن بين هؤلاء “جوتهلف برغشترسر” و” آرثر جفري ” عام 1930، وهو أول من اقتراح تقديم طبعة نقدية للقرآن، وبناء على الاقتراح تم إقرار خطة لجمع أكبر قدر ممكن من صور المخطوطات القرآنية القديمة، للوقوف على الفوارق النصية في النسخ، لكن الحرب العالمية عطلت المشروع، ليتجدد مرة أخرى في منتصف الستينيات بعد اكتشاف العمال في جامع صنعاء باليمن عام 1965 لمخطوطات قرآنية قديمة، والتي أُتيحت في الثمانينات للمستشرقين، فأجروا عليها دراساتهم.

كان الاهتمام بمخطوطات صنعاء كبير جدا من قبل المستشرقين، فانطلق مشروع عام 1999 بعنوان “مصادر النقل المكتوب للنص القرآني” لنشر أهم المخطوطات القرآنية المبكرة، ليصدر كتاب بعنوان “المصاحف المبكرة: عصر الرسول ﷺ والخلفاء الراشدين والأمويين” بعناية المستشرق الايطالي ” سرجو نويا نوزاده” Sergio Noja Noseda، لكن وفاته عطلت المشروع بعض الشيء، ثم جاء مشروع Corpus Coranicum أو “المدونة القرآنية” أو “الذخائر القرآنية عام 2007، برعاية أكاديميّة برلين -برندبورغ للعلوم، ليتمتع بتمويل حتى العام 2025، وتشرف عليه المستشرقة ” أنجليكا نويفرث.

بروبيكر وكتابه التصحيحات

زعم “بروبيكر” في كتابه[2] أن هناك أكثر من عشرين نموذجا للتحريفات والتصحيحات عثر عليها في المخطوطات القرآنية العائدة للقرون الممتدة بين السابع والعاشر الميلادي، ، ثم قارن هذه التصحيحات برسم المصحف الذي صدر في القاهرة عام 1924[3] وحسب زعم بروبيكر فإن التصحيحات لها مدلول، على وجود فوارق في الآراء حول الكلمات القرآنية الصحيحة حين كتابة المخطوطات، وأنه تمت إعادة النظر فيها مع تغير الآراء، زاعما أنه بعد وفاة النبيﷺ استمرت بعض “المرونة في قراءة القرآن” أي إدخال التصحيحات، وهذا الزعم الاستشراقي يعني أن القرآن لم يكن قد اكتمل عند وفاة النبي ﷺ .

هذه المحاولات من بروبيكر تسعى لتقويض الحقيقة التاريخية أن العامل الأساسي في نقل القرآن هو الشفهية، حيث كان حفظ القرآن في الصدور، ويصرح بروبيكر أن هدفه هو بناء التاريخ المادي للمخطوطات والعلائق القائمة بينها وبين التقليد الشفهي ليحدد المخطوط الذي نُسخ منه وما هو المنسوخ.

الكثير من الباحثين أشاروا إلى ضعف منهجية بروبيكر وعدم نجاعه نماذجه التي ساقها للتدليل على وجود تحريف في القرآن الكريم، وأكدوا رفضهم ادعاءاته بوجود مرونة في النص القرآني سمحت بتعديله عبر الزمن، مؤكدين أن فرضيته غير مبرهنة وغير مقنعة، إضافة إلى عدم فهمه للمخطوطات القديمة وكيفية قراءتها وفهم رسومها، وأن رسم مصحف القاهرة عام 1924 لم يكن هو المصحف المعيار لما جاء بعده من رسوم وطبعات للمصحف، ولكن كان هناك معيار واضح منذ البداية عند كتابة المصحف، كذك فرق الباحثون بين أخطاء النُساخ[4]، وبين التحريف المقصود في كتابه المصحف وتغيير معانيه، لذا رُفضت مزاعم بروبيكر النظرية القائلة بوجود مرونة في كتابة المصحف.

والحقيقة أن مساعي المستشرقين للتشكيك في النص القرآني جعلتهم يؤرخون للرقوق القرآنية، أي الجلود التي كتب عليها القرآن، وكذلك التأريخ للحبر الذي كتب به المخطوط، واستخدام الوسائل والتحليلات الحديثة لتحليل الرقوق القرآنية مثل التأريخ بالكربون[5]

كما أن بروبيكر أغفل الاستعانة بقواعد رسم المصحف ودورها في تقدير عمر المخطوط القرآني، وهذا الطريق كما يؤكد الكتاب من الطرق المغفل عنها، رغم أن رسم المصحف طريق متفرد لتقدير عمر المخطوطات القرآنية، أي الاستعانة بقواعد رسم المصحف لتقدير عمر المخطوطة القرآنية.

وخلص الكتاب في تقيمه لطرق تأريخ المخطوطات القرآنية، أنه لا يوجد طريق يمكن من خلال تحديد عمر المخطوط أو زمن كتابته على وجه الدقة والتحديد، إلا ما تم إثباته في النسخة نفسها، أي كتابه تاريخ تدوينها، أما ما عدا ذلك فهو تأريخ تقريبي تارة يخطيء وتارة أخرى لا يجدي نفعا، ومن ثم لا يستطيع الباحث أن يقطع يقينا بتقدير عمر تلك المخطوطات، ولكن ينظر لها كدليل على قدم النسخة وليس عمرها الأصلي.

ووجه الكتاب انتقادات لأصالة المخطوطات التي استخدمها بروبيكر في كتابه، فقد اعتمد على موثوقية النسخ استنادا على حفظها في مكتبات معتمدة، لكنه لم ينتبه إلى علاقة المسلمين بالمخطوطات القرآنية، التي كانت كثيرة الاستخدام في التعبد والتعلم وهو ما جعل بعضها يبلى ويتلف من كثرة الاستخدام والتلاوة، وهو ما يعني أن ما يظنه بروبيكر أن المصاحف التي استند عليها هي المصاحف المبكرة فرضية ضعيفة للغاية، وليست ذات أهمية تاريخية، وربما تلك المخطوطة نجت من التلف لقلة استخدامها وليس لقدمها.

ومن هنا فإن المصاحف المبكرة من الناحية التاريخية تكاد تكون مفقودة أو تالفة وغير قابلة للاستخدام، أما المصاحف القديمة التي بقيت فكانت الأقل استخداما، وربما بعض الأخطاء الموجودة في نسخها ناتج عن سوء التخزين لمئات السنين في ظروف غير ملائمة، وهي ملاحظة غاية في الأهمية لم ينتبه إليها بروبيكر، إذ كان همه الأكبر إثبات وجود “مرونة” في المصحف سمحت بإدخال تعديلات مستمرة عليها.

ونتيجة لهذه الفرضية الخاطئة أغفل بروبيكر الكثير من الحقائق، ولم ينجح في تقديم قراءة ثقافية تاريخية لعلاقة المسلمين بالمصحف وتاريخ كتابته، كذلك وقع في خطأ منهجي كبير وهو تطبيق المناهج والأدوات التي استخدمها الباحثون في التأريخ لتدوين التوارة والانجيل وإسقاطهما على القرآن رغم عمق الاختلاف، كما أنه لم يكن على دراية كافية بما وضعه علماء المسلمين من قواعد في رسم المصحف.