للمسجد الحرام والمسجد الأقصى- والمسجد النبوي- مكانة خاصة من بين ملايين المساجد المنتشرة في طول العالم وعرضه، التي تشهد لله تعالى بالوحدانية ولنبيه ﷺ بالرسالة؛ في تتابع لا يتوقف، كأن الأرض تجدد العهد مع الله، وترسل له سبحانه كلماتٍ الشكر والعرفان..

وبسبب من هذه المكانة الكبرى للمساجد الثلاثة، جعل الإسلام ثوابًا للصلاة فيها أكبر من بقية المساجد، وشرع إليها شدَّ الرحال دون غيرها؛ فقال ﷺ: “لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ؛ المَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى” (متفق عليه من حديث أبي هريرة).

وذكر ابن تيمية في (الفتاوى) ما جاء عن فضل الصلاة في هذه المساجد، والاختلاف الوارد في المسجد الأقصى؛ فقال: “والمسجد الحرام أفضل المساجد، ويليه مسجد النبي ﷺ، ويليه المسجد الأقصى؛ وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: “صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام”. والذي عليه جمهور العلماء أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد النبي ﷺ؛ وقد روى أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي ﷺ “أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. وأما في المسجد الأقصى فقد روي أنها بخمسين صلاة، وقيل بخمسمائة صلاة، وهو أشبه” (27/ 7، 8).

إذن، هذا هو فضل المساجد الثلاثة على غيرها من المساجد، وهذه مكانتها في المنظور الإسلامي..

غير أننا يمكن أن نلاحظ هنا أيضًا، ومن زاوية تاريخية حضارية، أن المسجد الحرام- ومعه المسجد النبوي– كأنه يمثل القلب والعاطفة، بينما المسجد الأقصى يمثل العقل والفكر!

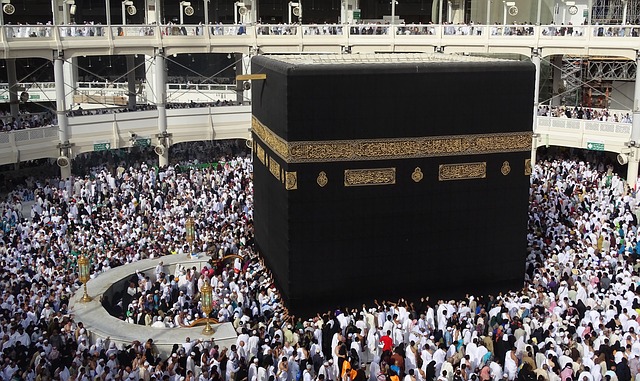

ولهذا كان لافتًا أن يدعو إبراهيم خليل الرحمن بأن تصير الكعبة– أو سكنى مكة، ومجاورة ذرية إبراهيم، ومِن ثمَّ الحج- مهوَى الأفئدة، ومُبتغَى النفوس؛ فقال عليه السلام: {رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} (إبراهيم: 37).

قال الطبري في تفسيره: “يخبر بذلك تعالى ذكره عن خليله إبراهيم أنه سأله في دعائه أن يجعل قلوب بعض خلقه تَنْزِعُ إلى مساكن ذريته، الذين أسكنهم بواد غير ذي زرع عند بيته المحرَّم؛ وذلك منه دُعَاءٌ لهم بأن يرزقهم حج بيته الحرام”. كما أورد الطبري بسنده “عن الحكم، قال: سألت عكرمة عن هذه الآية {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ}، فقال: قلوبهم تهوي إلى البيت” (7/ 465).

وقال القشيري: “فاستجاب الله دعاءَه فيهم، فصارت القلوبُ من أهل كل بَر وبحرٍ كالمجبولة على محبة ذلك البيت، ومحبة أولئك المصلين من سُكانه” (نقلاً عن تفسير ابن عجيبة (3/ 208).

فبسبب من دعوة إبراهيم عليه السلام صار البيت الحرام مهوى الأفئدة، وأصحبت له مكانة خاصة في نفوس المؤمنين؛ تكون الدموع قريبة في رحابه، والسكينة حاضرة من جماله وجلاله.

أما المسجد الأقصى، فله شأن آخر يتصل بالعقل والفكر؛ أي بدلالة بيت المقدس على مسيرة المسلمين الحضارية، وعلى رحلتهم الفكرية والتاريخية.. وليس فقط أنه مسجد يرتبط به المسلمون عاطفيًّا، وتتعلق به قلوبهم.

فقد كان المسجد الأقصى محورًا لصراعات وحملات ومعارك كبرى في التاريخ الإسلامي، وكان شاهدًا على مسيرة المسلمين؛ صعودًا وهبوطًا، تقدمًا وتأخرًا، توحدًا وتفرقًا.. ولهذا ارتبط المسجد الأقصى بالتكوين الفكري للمسلمين، وببؤرة الصراع بينهم وبين غيرهم، الذين جعلوا بيت المقدس “شماعة” يعلّقون عليها أطماعهم في الشرق الإسلامي، و”حافزًا” يستثيرون به عواطف غير المسلمين، ممن يحظى البيت عندهم أيضًا بمكانة دينية رفيعة.

فوجود المسجد الأقصى في حوزة المسلمين، مرتبط بحالتهم الحضارية؛ من حيث الوحدة والاستعداد واليقظة.. بينما ضياعه من أيديهم دالٌّ على خلاف ذلك؛ من الفرقة والضعف والغفلة. فالمسجد الأقصى يمثل هنا- من زاوية تاريخية حضارية- شاهدَ عدلٍ، ومقياسَ صدقٍ، على حالة المسلمين.

وقد يَصدُق هذا المقياس- أي مقياس العقل والفكر- على المسجد الحرام أيضًا، لكن ليس بالدرجة نفسها التي يصدق بها على المسجد الأقصى.. مثلما أن العاطفة الإسلامية مرتبطة بالمسجد الأقصى، لكن ليس بالدرجة ذاتها بالمسجد الحرام.

ولعل هذا الفارق اللطيف، المهم، يدفعنا إلى أن نعيد النظر في موقفنا الذي ينبغي أن يكون تجاه المسجد الأقصى؛ فهو ليس مجردَ مسجدٍ نرتبط به وندافع عنه، مثل بقية ملايين المساجد في شتى بقاع الأرض.. وإنما هو بؤرة لصراعات كبرى لم تكف عن التمدد طوال قرون! وكلما أخفقتْ عاودت الكرَّة، وكلما خَبَتْ وجدت من ينفخ فيها نار العداوة، وحِيلَ المخاتلة! بل لا نبالغ إذا قلنا إن مستقبل العالم الإسلامي مرهون بتطورات الصراع حول هذا المسجد المبارك؛ الذي يُعد مفتاح الصراع، والبوابة، لما بعده..

هذه مقارنة استدعتها تلك المشاعر الفياضة التى نراها في نفوس من كُتب لهم الحج، ومن لم يُكتب لهم بعد.. وهي مشاعر تُفصح عن تعظيمٍ لبيت الله وشعائره، وعن عاطفة جياشة لزيارة تلك الأماكن التي شهدت مسيرة أنبياء الله: إبراهيم وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ومَن تبعهم مِن صالحين لا يحصي عددهم إلا الله!

ولعلنا نتدارك ما فات، ونرى مثل هذه المشاعر الفياضة والعواطف الجياشة تجاه بيت المقدس؛ ذلك المسجد الذي بارك الله حوله، وجعله محطًّا لآياته.. ونزيد على ذلك: وعيًا بتاريخه، ومعرفة بمعاركه، واستشرافًا لمستقبله..

بهذا نجمع بين مسيرة العاطفة والفكر، أو القلب والعقل، التي تتوزع على هذين المسجدين المبارَكَيْن.. فما كانت مساجدنا أماكنَ للعبادة فحسب؛ وإنما هي أيضًا محاريبُ للتبتل والوعي، وقِبلَةٌ للسجود والسعي، وشجرة طيبة تمتد بفروعها إلى آفاق السماء، وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ.. والمستقبل!