نهتم كثيرًا بأطفالنا من حيث ما يتصل بصحتهم وغذائهم وغير ذلك من الأمور الحياتية والمادية، ولكن قد لا نهتم بالقدر الكافي بما يتصل بتكوينهم العقلي والوجداني، مما يختص به “أدب الطفل”. وفي هذا الحوار نتطرق مع د. حمدي الأدهم إلى مفهوم “أدب الطفل”، وحاجتنا إليه، وأبرز روّاده، وسماته وخصائصه، إضافة إلى أهم مواصفات من يريد الاشتغال بهذا الأدب.

- من المهم أن يكون كتاب الطفل ذا ألوان جذابة وجُمل صغيرة

- القرآن والسنة فيهما نبع لا ينضب للكتابة للأطفال

- أخطر ما يقابلنا في الأدب المترجم القصص التي تمجد العنف

- الرواد: الكيلاني وشوقي والندوي والحديدي والشاروني ويوسف

- أنصح بأن تكون اللغة سهلة فصيحة تناسب عقلية الطفل

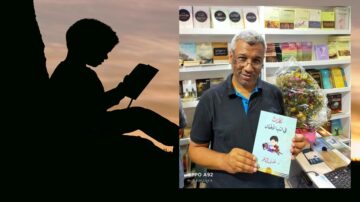

ود. حمدي الأدهم استشاري تربوي وأسري، حصل على الدكتوراه في إعلام وثقافة الطفل، وصدر له العديد من الكتب والمقالات عن الطفل وما يتصل به تربيةً وأدبًا؛ ومن مؤلفاته: نظرات في أدب الأطفال، أبناؤنا قبل الطوفان، ذوو الاحتياجات الخاصة وقايةً ورعايةً، روائع رحلات الشيخ علي الطنطاوي.. فإلى الحوار:

نود أن نتعرف في البداية على مفهوم “أدب الطفل”؟

يمكن أن نعرّف مفهوم “أدب الطفل” بأنه مجموعة من الإنتاجات الأدبية المقدمة للأطفال التي تراعي خصائصهم وحاجاتهم ومستويات نموهم.

ونحن بحاجة لهذا اللون من الأدب؛ لأن أطفالنا كما يحتاجون للطعام والشراب واللباس، فهم أيضًا في حاجة إلى ألوان من الأدب تخاطب عقولهم، وتمتع عاطفتهم. ولهذا، فأدب الطفل ليس ترفا يمكن الاستغناء عنه، وإنما هو حاجة ماسّة، بقدر ما نحتاج للعناية بأطفالنا في جميع نواحي الحياة، معنويا وبدنيا.

كيف جاء اهتمامكم بأدب الطفل؟

جاء اهتمامي بأدب بحكم التخصص، فرسالتي للعالمية (الدكتوراه)، في ثقافة الأطفال، وبحكم ما رأيته من ندرة في هذا المجال الضروري لأسرنا وأطفالنا.

مَن أبرز من أسهموا في هذا المجال؟

حظي “أدب الطفل” باهتمام بعض روّاد الأدب وأعلامه، ونستطيع أن نشير في هذا الصدد إلى المرحوم الأستاذ كامل الكيلاني, والذي أبدع أكثر من ألف قصة للأطفال, والعلامة الشيخ أبو الحسن الندوي، ود. علي الحديدي, وأ. يعقوب الشاروني، وأ. عبد التواب يوسف.. ولا ننسي أشعار أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله. والحقيقة أننا نعاني ندرة فيمن يكتبون في مجال أدب الطفل!

هل “أدب الطفل” له سمات وخصائص تميزه عن غيره من الآداب؟

نعم، “أدب الطفل” له سمات وخصائص تميزه عن غيره، فلابد لكاتب أدب الأطفال أن يكون محبًّا للأطفال، ملمًّا بخصائصهم العقلية والنفسية، وسمات مراحلهم العمرية، ولابد أن تكون لغة أدب الموجهة لهم سهلة واضحة، لا غموض فيها ولا غرابة، وأن يكون قلم الكاتب رشيقا له القدرة على التصوير؛ لتناسب خيال الطفل، وتقريب المعاني، بمفردات سهلة ويسيرة.

ما أهم التقنيات الفنية التي يحتاجها “أدب الطفل”؟

أهم هذه التقنيات تتمثل في القدرة على التصوير؛ لأن خيال الطفل واسع، وقدرته على التخيل ثرية، ولابد من سهولة الألفاظ، وقصر العبارات، فالقصة تكون قصيرة، مع استخدام الألوان والكلمات الجذابة.

فمن المهم أن يكون كتاب الطفل ملونًا، وتصاحبه ألوان جذابة، والجمل تكون صغيرة وسهلة.. وتصوير الشخصيات يتسم بالتشويق، وحسن العرض، واستخدام التقانات الحديثة، لما تحمل من جاذبية للأطفال.

هل يمكن أن نتلمس في القرآن والسنة إشاراتٍ أو زادًا عن “أدب الطفل”؟

نعم لا شك.. القرآن الكريم فيه نبع لا ينضب، للكتابة من وحيه للأطفال؛ فقد نقل القرآن الكريم كثيرًا من الحوارات بين الآباء والأبناء؛ مثل حوار إبراهيم وبنيه، ويعقوب وبنيه، ويوسف وإخوته وأبيه، ونوح وابنه.. كما أورد القرآن الكريم قصصًا تدور أحداثها حول الأطفال والأبناء والناشئة والفتيان، كقصة يوسف وإخوته من أولها لأخرها، وقصة ابني آدم، والغلامين اللذين بَنَى الخضر لهما الجدار، والغلام الذي قتله، وقصة موسى وفتاه، وقصته مع ابنتَيْ شعيب، والفتية من أهل الكهف.

والحديث النبوي هو أيضًا مصدر من المصادر الثرية لأدب الطفل، فقد تضمن كثيرًا من القصص وضَرَب الأمثال، وهناك عشرات القصص التي وردت في السنة كقصة جريج العابد, وماشطة ابنة فرعون، وأصحاب الأخدود، وقصة الأبرص والأقرع والأعمى، والمرأة التي دخلت النار في هرة، ومن سقى كلبًا عطشان، فغفر الله له، وغيرها من القصص التربوية المؤثرة.

كما أن هناك السيرة النبوية وغزواتها، والتاريخ الإسلامي بطوله وعمقه.. كلها مصادر ثرية ونبع لا ينضب، يستمد منها الأديب مادته لأدب الطفل، ويصوغ قصصه بطريقة أدبية راقية.

في ضوء ما سبق.. لو تناولنا أعمال رائد “أدب الطفل”، الأديب كامل الكيلاني، فماذا نقول؟

لقد تميز رائد “أدب الطفل” كامل الكيلاني بعدة خصائص، أهمها:

- وضع الكيلاني منهجًا قائمًا على رؤية نقدية تربوية أخلاقية علمية شاملة.

- قسم الكيلاني أعماله بحسب مراحل الطفولة، وإن لم يحدد سنًا معينة في جميع كتبه.

- تمكن الكيلاني من لفت اهتمام الباحثين قديمًا وحاضرًا إلى أهمية أدب الأطفال.

- توجه الكيلاني في كثير من كتاباته إلى أطفاله، ومنهم إلى الأطفال العرب كافة، وفي ذلك صفاء في النية، واهتمام بالشكل والمضمون.

- أدرك الكيلاني أهمية تشكيل جميع حروف الكلمات في القصص لما في ذلك من تقويم لسان الطفل، وتعويده على النطق السليم، في وقتٍ طغت فيه العامية وضعف مستوى تحصيل الأطفال للغة.

- حرص الكيلاني على تقديم أنماط عديدة من القصص، استخدم فيها مستويات لغوية مختلفة بحسب السن الذي توجه إليه كل قصة.

- كانت الناحية الترفيهية الترويجية في أدبه تسير جنبًا إلى جنب مع النواحي العلمية.

- قدم الكيلاني مثالاً واقعًا لمن يريد الارتقاء بمستوى الطفل لغويًّا، فقد كان حريصًا على استخدام كلمات ومفردات وأساليب متطورة.

- كان حضور الخيال فاعلاً، وكان يزين مؤلفاته بالقبس القرآني.

وهنا نشير إلى شهادة الزعيم الجزائري الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، حيث قال عن كتاباته: “قرأتُ هذه المجموعة الممتعة من كتب كامل كيلاني، فوجدتُها كأنما صيغتْ من الصورة الكاملة لعقلية الطفل أو الشاب كما يجب أن تكون في الذهن والتصور، فخرجت قوالب تصب عليها عقول الأطفال والشبان، كاملة بالفعل والتصديق؛ يستقيم فيها الزائغ، ويصح منها المئوف، فلا يقطع الطفل مراحله إلى الشباب، ولا الشاب مراحله إلى الرجولة، إلا وهو مستقيم الملكات، مصقول المواهب، سديد الاتجاه إلى الحياة، مرتاض اللسان على البيان العربي”.

كيف ترى مزاحمة الكلمة المرئية- فضلاً عن الألعاب الإلكترونية- لخطط تعويد الطفل على القراءة؟

لقد جاءت الكلمة المرئية، والأفلام الكرتونية، لتمثل تحديًا حقيقيًّا، لمن يكتب الأطفال، فقد استولت هذه الأجهزة والأدوات على عقول أطفالنا، وزاحمت الكتاب، وأزاحته بعيدا عن الطفل.. بل وانتشرت مجموعة من الظواهر صاحبت ما يعرض لأطفالنا، منها: انتشار العنف بين الأطفال، واهتزاز القيم، وهناك أسباب أدت إلى بروز هذه الظاهرة، منها:

أولاً: قصص وأفلام الخيال العلمي: فهذه القصص تتخذ من الظواهر الطبيعية مادة للعرض، كذلك فإن شخصيات قصص الرجل الخارق للطبيعة مثل (سوبر مان، وبات مان، والرجل الأخضر وغيرها) تلجأ إلى تبسيط الشخصيات، بحيث تجعل بعضها ممثلا للخير المطلق، وبعضها ممثلا للشر المطلق، على الرغم من مخالفة هذا لطبيعة البشر، مما يؤدي إلى فهم الأطفال لمجتمعهم والمجتمعات الأخرى فهما خاطئا، ويستثير لديهم دوافع التعصب والعدوان.

ثانيًا: انتشار العنف في قصص الأطفال: ولعل أخطر ما يقابلنا في كتب الأطفال ومجلاتهم المترجمة تلك القصص التي تمجد العنف كوسيلة لحل المشكلات، والتي تجعل القوة البدنية هي العامل الأقوى في حسم مختلف المواقف.. وهو أمر نجده في كثير من قصص المغامرات والجاسوسية كما في (طرزان، وسوبر مان).

ثالثًا: المنافسة حتى الموت: فبعض القصص تقدم لأطفالنا بأسلوب فيه كثير من الفكاهة، كما تقدم عادة بأسلوب (الكومكس) أو الرسوم المسلسلة، وأوضح مثال لها القصص التي تدور حول شخصيات الكرتون (توم وجيري).

رابعًا: ازدراء الأجناس الأخرى: لقد جاء الإسلام ليقرب بين البشر بمختلف أجناسهم وألوانهم، وجعل من مقاصده التعارف (لتعارفوا)، لا التنافر والتنابذ، ولكننا نجد في أدبيات الأطفال ما يدعو لازدراء الغير، ومن بين القصص التي تنشرها المجلات المترجمة، من دور نشر أجنبية، تلك القصص التي تتضمن ازدراء الأجناس الملونة أو احتقار الحياة الإنسانية والاستهانة بها، مثل قصص الغرب الأمريكي التي تدور حول إبادة الهنود الحمر، أو قصص (طرزان)، والتي تؤكد تفوق الرجل الأبيض. فقصص الغرب الأمريكي، التي كثيرا ما تقدمها القصص المصورة في كتب ومجلات الأطفال، تؤكد لدى أطفالنا شعورا قويا بتفوق الرجل الأبيض وبتفاهة سكان أمريكا الأصليين، وبأن من حق الرجل الأبيض أن يقتلهم كما يقتل الحيوانات المتوحشة، لا يمنعه من هذا أنهم أصحاب الأرض الأصليين.

إن القصص الشعبية التي تضم الخوف والفزع والتعذيب ليست وحدها التي يجب أن نُجنِّب الأطفالَ سماعها في المرحلة المبكرة، بل هناك نوع أخر أكثر خطرا على وجدان الطفل وتكوين عواطفه ودينه ومجتمعه ووطنه؛ أعني تلك القصص والأفلام التي تحوي مفاهيم تنتهك معالم الدين، أو تستهين بالتقاليد الاجتماعية الأصيلة، أو تحط من النزعة الوطنية في نفسه، وتتمثل في سلوك شخصيات القصة، فتترسب في ذهن الطفل وتستقر في وجدانه وعواطفه.

ولذلك لابد من أعمال أدبية مرئية تناسب ديننا وقيمنا، وأفلام ومسلسلات تناسب أعمار أبنائنا، وحينما أنظر حولي لأرى المجلات التي تخاطب أطفالنا، فأعجب لندرتها! وحينما أطالع هذا الكم من الأفلام الكرتونية، والتي أنتجت في خارج بلادنا وغزت عقول أبنائنا، وتحمل كثيرا من القيم والمفاهيم التي تناقض قيمنا وأخلاقنا وهويتنا الدينية والقومية، ثم أنظر ماذا أنتجت بلادنا لأطفالنا؛ يزداد عجبي! أين الميزانيات المخصصة لفنون الأطفال الهادفة، والتي تراعي ديننا وقيمنا، وأترك الإجابة للقارئ الكريم.

لقد أثبتت الأبحاث العلمية، خطر الألعاب الإلكترونية، على تركيز الطفل وصحته الجسدية والنفسية. ومشكلات التخاطب والتوحد التي استفحلت في الآونة الأخيرة، خير شاهد على ما تفعله هذه الأجهزة بعقول ونفوس أبنائنا. وهذا النوع الجديد من الإدمان لهذه الأجهزة، يعطي لنا جرس إنذار شديد، للأسر والمجتمع، لننهض جميعا بدورنا لإنقاذ أطفالنا من هذا الوحش الذي تغول، وزاحمنا في تربية أبنائنا وتوجيههم.

الأعمال الأدبية تعكس قيم بيئاتها.. فكيف نحمي أطفالنا من المضامين أو الأدوات التي تغريهم بمشاهدة ما لا يتفق مع ثقافتنا؟

لابد أن تستشعر الأسرة خطر هذه المضامين أو الأجهزة على أطفالنا، وعلى صحتهم النفسية والعقلية، وعلى قيمهم ودينهم، ومستقبلهم العلمي والمهني. وحتى نكون واقعيين، فإننا لن نستطيع مثلاً أن نمنع عنهم “الأجهزة الذكية”، لأنها أصبحت مغروسة في نظام حياتنا العلمية والعملية، ولكننا نستطيع أن نرشد أبناءنا ونوجههم ونربيهم على الرقابة الذاتية، وقبل ذلك نغرس في وجدانهم محبة الله وخشيته، فهي خير عاصم.. كما نستطيع أن نتابع ونناقش أبناءنا فيما يُعرض عليهم، ليكون حوارًا بنّاءً، لنستفيد مما تقدمه هذه الأجهزة من تيسير للدورات العلمية والمعرفية، فنأخذ خيرها، ونتجنب شرورها.

ويجب أن تتحرك الهيئات والمنظمات المجتمعية، والتي تهتم بشؤون الأطفال، بما لها من أدوات، لتنتج لنا من الألوان الأدبية الجذابة، التي تسد ثغرًا، وتبني عقلاً، فإذا كان الشباب هم الحاضر، فإن الأطفال هم المستقبل، وبقدر ما نزرع لهم اليوم، سنجني غدًا، وإن غدًا لناظره قريب.

لكم اهتمام بذوي الاحتياجات.. كيف ترى حضورهم في “الأدب”، سواء من حيث الأعمال التي تبرز جوانب حياتهم، أو من حيث إبداعهم الأدبي؟

الحقيقة، إذا كنا نعاني نقصًا شديدًا في أدب الطفل، وما يقدم له، فإننا نعاني ندرة أشد فيما يقدم لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وإذا كنت أرى توجهًا للعناية بهم، فإنني أرجو أن يترجم الموجود من ألوان أدبية مختلفة، منتقاة بعناية من متخصصين، لتترجم بلغة الإشارة، وتكتب الكتب بلغة (برايل) للمكفوفين، فهم في حاجة ماسة ليتذوقوا هذه الألوان الأدبية، وخاصة أن كثيرًا منهم، يتمتعون برفاهة الشعور، وأيضًا يتمتعون بمواهب فطرية، منَّ الله بها عليهم.

ولقد رأيت كثيرًا منهم، أثناء احتكاكي بهم، في رسالتي للعالمية (الدكتوراه), يتمتعون بمواهب رائعة؛ فمنهم الشعراء والقُصّاص، وغيرهم.. ويحتاجون لمن يكشف عن مواهبهم، ويساعدهم في تنميتها، والاستفادة منها.

بِمَ تنصح مَن يريد التخصص في “أدب الطفل”؟

أنصح من يريد أن يكتب للأطفال، أن يتحلى بعدة سمات، أهمها أن تكون لغته سهلة عربية فصيحة، ولكنها تناسب عقلية الطفل، فتكون واضحة لا غموض فيها ولا غرابة، وأن يكون قلمه رشيقًا له القدرة على التصوير وتقريب المعاني بمفردات سهلة، وله قدرة عالية على التصوير لتناسب خيال الطفل وتشبعه.

ومن المهم أن يكون كاتب الأطفال محبًّا للأطفال مطلعًا على خصائص عمرهم المختلفة من طفولة مبكرة وطفولة متأخرة ومراهقة وغيرها، ومطلعًا على سماتهم العقلية والنفسية والتربوية، ولابد لكاتب أدب الأطفال أن يكون ملمًّا بتاريخ أمته، عارفًا بنقاط القوة والضعف في مسيرتها، وأن يستمد نظرته للكون والإنسان والحياة من عقيدته، وأن يكون ملمًّا بالآداب العالمية وطرائقها في التعامل مع الأطفال، وأيضًا أن يكون مؤثرا، فالكاتب لا يتأثر بالمجتمع فقط، بل يؤثر فيه؛ فالأدب ليس مجرد إعادة صنع الحياة فقط، وإنما تكوين لها أيضًا، يصوغ الأطفال حياتهم حسب نماذج أبطال وبطلات من صنع الخيال، وأديب الأطفال يعامل مراحل نفسية مختلفة، لأن نفس الطفل هي المجال الأخصب للفنون والأدب، والرؤية النفسية للأديب تنبع أساسًا من منطلقين:

أولاً: تجاربه حيث يتعرض في حياته لانفعالات وعواطف ومواقف، ويتعرض لمشاكل، وتكون لديه بعض المفاهيم والقناعات الشخصية، ومن ثم يترجم ذلك كله في أدبه قصصا وشعرا ومسرحا، فحاجة أديب الأطفال لعلم النفس، وخاصة نفسية الأطفال ضرورة لا غني عنها، ولقد أصبح من المسلمات أن أدب الأطفال بالذات، لأهمية وخطورة تأثيره، يستلزم الإلمام بعلم النفس، وأي ارتجال في صياغة أدب الأطفال، بحيث لا يستند إلى الفهم الدقيق لنفسية الطفل وسلوكه والعوامل المختلفة المؤثرة في تربيته، أو اكتشاف قدراته العلمية والإبداعية، نقول: إن مثل هذا الارتجال قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تضر بشخصية الطفل ومستقبله.

ثانيا: ويحتاج أديب الأطفال أن يتحلي بمهارات لغوية تربوية نفسية، لأن أدب الأطفال في الوقت نفسه اختزال للثقافات والمفاهيم والقيم والطموحات المستقبلية، ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أن طريقة الإيصال للطفل عمل تربوي يتطلب تفهما كاملا لنفسية الطفل وظروفه وإمكاناته المختلفة.

وعلى كاتب أدب الطفل أن يتمرن على مهارات الكتابة للأطفال، بما تناولناه من سمات وخصائص، ولابد أن يكون موهوبًا، ومحبًا وقارئًا متمرسًا في هذا المجال.