شهد حقل الدراسات الإسلامية في الغرب أو ما يطلق عليه “الاستشراق الجديد” متغيرات عديدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية تمثلت في: تراجع المشروع الكولونيالي الغربي، وانخراط أجيال شابة من الدارسين غير المحملين بالإرث الإمبريالي في المجال الاستشراقي، وألقى هذا بظلاله على الموضوعات المبحوثة وعلى الأدوات والاقترابات المستخدمة والنتائج التي يتم التوصل إليها من جهة، وعلى درجة التحيز من جهة أخرى حيث صارت الدراسات أقل تحيزا وتعصبا من ذي قبل، وخصوصا أن من بعض من قاموا بها خبروا العالم الإسلامي حيث كان يقيم أسلافهم، وتمتعوا بفهم أفضل له ولثقافاته من المستشرقين الأوائل، وفي السطور التالي أقدم لأحد هؤلاء الدارسين الذين قدموا إسهامات غير منكورة في تطوير حقل الدراسات الإسلامية وتصويب الأفكار الاستشراقية النمطية حول الإسلام وهو المفكر الأمريكي جورج مقدسي.

السيرة الذاتية والآثار الفكرية

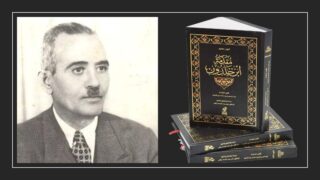

ولد جورج إبراهام مقدسي (1920 -2002) في ديترويت بولاية ميتشجان الأمريكية، لأسرة لبنانية هاجرت قبيل الحرب العالمية الأولى، وتلقى تعليمه الأولي هناك، وانخرط وهو شاب في صفوف الجيش الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية، وعقب انتهاء الحرب تخرج من جامعة ميتشغان عام 1947، وفي العام التالي نال درجته الجامعية الثانية من جامعة جورج تاون، ثم ارتحل إلى جامعة السوربون وتتلمذ على يد هنري لاوست الذي يعود إليه فضل الاهتمام بالمذهب الحنبلي، وتحت تأثير أستاذه توجه مقدسي صوب دراسة الفكر الحنبلي ونال عام 1964 درجة الدكتوراه عن الفقيه الحنبلي المعروف ابن عقيل (ت: 513ه)، ورغم مضي عقود على دراسته لا تزال مرجعا لتاريخ الحنابلة والفكر الحنبلي في القرن الخامس الهجري.

اشتغل جورج مقدسي بالتدريس الجامعي منذ أواخر الخمسينيات، فقد عمل استاذا مساعدا بجامعة ميتشغان (1957-1957) ثم محاضرا بجامعة هارفارد (1959-1961 ( ثم استاذا بذات الجامعة في الفترة ما بين 1963 حتى 1973، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا إلى أن تقاعد عام 1990 ومكث أستاذًا شرفيًا بها حتى توفي عام 2002 عن عمر يناهز 82 عامًا، وتقديرا لجهوده في مجال الدراسات الإسلامية منحته جامعة جورج تاون الدكتوراه الفخرية، ونال عام 1993 جائزة جورجيو ليفي ديلا فيدا.

كان مقدسي غزير التصنيف، وقد أحصيت مؤلفاته فبلغت اثنتي عشر كتابًا وخمسة وسبعون بحثا تدور حول؛ التعليم الإسلامي، وتاريخ المذهب الحنبلي، والتطور العقدي في الإسلام، ومن أشهر مصنفاته: ابن عقيل؛ الدين والثقافة فين الإٍسلام الكلاسيكي (1964)، ونشأة الكليات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب (1981)، ونشأة الإنسانيات في الإسلام الكلاسيكي وفي الغرب المسيحي (1990)، وقد أخذت أعماله تشق طريقها إلى العالم العربي مؤخرا فنشر المركز الألماني للأبحاث عام (1996) تحقيقه لكتاب الواضح في أصول الفقه لابن عقيل في ثلاثة مجلدات، وكذلم ترجمت مؤلفاته تباعا ومنها: نشأة الكليات (2015)، والإسلام الحنبلي (2017) والأشعري والأشاعرة في التاريخ الإسلامي (2018) ويوميات فقيه حنبلي (2019).

تحملنا قائمة مصنفات مقدسي إلى القول أن اهتماماته البحثية كانت محددة ومرسومة بعناية، وأنها تندرج ضمن ثلاثة محاور رئيسة هي:

- التأريخ لنشأة المذاهب الفقهية وعلاقتها بتطور علم الكلام والدرس العقدي الإسلامي.

- البحث في تاريخ المذهب الحنبلي ورجاله وأدواره التاريخية.

- البحث في النظام التعليمي الإسلامي ممثلا في المدرسة أو ما يطلق عليها اسم “الكليات”، ومقارنته بمثيله الغربي.

كيف يتأسس المذهب ولماذا يندثر

ثمة جدل محتدم في حقل الدراسات الإسلامية حول نشوء المذاهب الفقهية، وفي المسار الذي تطورت خلاله لتصبح نظريات قانونية معمول بها، ويفترض مقدسي أن تلك المذاهب مرت بثلاثة أطوار، حتى وصلت إلينا بشكلها الراهن:

– طور المذهب الجغرافي، أي بزوغ هذه المذاهب في منطقة جغرافية محددة تسمت باسمها ومن أمثلتها (مذهب أهل الكوفة، البصرة، الكوفة، إلخ).

– طور المذهب الشخصي، حيث أخذ المذهب منذ انتصاف القرن الثالث الهجري يتركز حول شخص بعينه يجمع بين العلم والتقوي (أبو حنيفة، مالك، الشافعي، ابن حنبل، جرير، داود الظاهري، الطبري، إلخ)، وهذا الطور يعد تعبيرا برأيه عن انتصار أهل السنة على خصومهم العقلانيين، إذ يتأتي تمثلا للنهج النبوي حين التف الصحابة حول الرسول القائد.

– طور التبلور والتنظيم، وفيه تحولت المذاهب إلى روابط تنظيمية (guild school) كالنقابات والروابط المهنية، وأصبح لها تقاليد علمية ومناهج وأدوات علمية محددة، وضمن هذا السياق ظهرت فكرة “الإجازة” التي تعني أن إبداء الرأي القانوني والفقهي بات محكوما بقواعد دقيقة ولم يعد مسموحا لمن لم يحصلوا عليها وبخاصة من المتكلمين إبداء الرأي في المسائل القانونية الفقهية.

ويفترض مقدسي أن المذاهب بلغت حدا من الكثرة والتنوع وبلغ عددها خمسمائة مذهب من المذاهب الشخصية لكنها تقلصت تدريجيا بحلول القرن الثالث الهجري ولم يبق منها سوى أربعة مذاهب سنية، وفي تعليله لذلك يعارض مقدسي نهج المستشرقين (جوزيف شاخت وهيرجرونج) اللذان أرجعا ذلك إلى: الموقع الاستراتيجي الذي يتمركز فيه المذهب، ورضا السلطة، وإغلاق باب الاجتهاد. وفي مقابلة ذلك يطرح أطروحته حول دواعي اختفاء المذاهب وتتلخص في أن الموقع الجغرافي لم يكن عاملا مؤثرا في انتشار مذهب ما أو اختفائه لأن المذاهب أخذت تتحول من الصفة الجغرافية إلى الصفة الشخصية، ويضاف لذلك أنه لم يصدر مطلقا قرار سياسي بتأسيس مذهب أو القضاء عليه، أما إغلاق باب الاجتهاد فهذه المقولة لم ترد في أي وثيقة تاريخية طالعها من وثائق العصور الوسطي التي يفترض حدوث الإغلاق فيها، وهي تفهم لديه بمعنيين: وضع حد لتكوين مذاهب جديدة، ووضع حد لإطلاق العنان في المباحثات والمناظرات الفقهية التي حسمت من خلال الإجماع.

ويخلص مقدسي من وراء ذلك إلى أن “إغلاق الباب” أمام تكون مذاهب جديدة لم يحدث إلا نتيجة رفض الفقهاء أنفسهم لتكوينها، فليس هناك أي سلطة أخرى بمقدورها أن تخرج مذهب إلى حيز الوجود أو تلغيه، وما يحدث أن المذهب يموت موتا بطيئا عندما يتناقص عدد المدافعين عنه حتى لا يبقى منهم من لديه القدرة على الدفاع عن مبادئ وعقائد الممثلين المعترف بهم للمذهب؛ ذلك أن بقاء المذهب يتطلب العناية بمبادئه والدفاع عنها في مواجهة المبادئ المنافسة، والاجتهاد في نشرها وترويجها من خلال التدريس وإصدار الفتاوى وغيرها من الوسائل التي تكفل بقاء المذهب.

وثمة مسألة أخرى جديرة بالاهتمام في طرح مقدسي وهي أن المذاهب الفقهية تأثرت بالصراع الذي نشب بين أهل الحديث وأهل الكلام وبلغ أشده في محنة الإمام أحمد بن حنبل، ذلك أن أهل السنة والجماعة احتاجوا لتوحيد صفوفهم في جبهة واحدة في مواجهة خصمهم اللدود المذهب العقلي، وتطلب ذلك دمج المذاهب وتقليصها في عدد محدود ومعلوم استقر في خاتمة المطاف في أربعة مذاهب، كان آخرها المذهب الحنبلي الذي اكتسب مشروعيته من خلال ثبات الإمام ابن حنبل في الأزمة، وليس من خلال وجهة نظر فقهية معينة، وبهذا المعنى جمع بين الصفتين الفقهية والكلامية، وهو المذهب الوحيد الذي ينفرد بهذه الصفة إذ أن المذاهب الثلاثة الأخرى هي مذاهب فقهية خالصة.

إعادة الاعتبار إلى المذهب الحنبلي

يعود الفضل في الاهتمام بالمذهب الحنبلي ضمن حقل الدراسات الإسلامية الغربية إلى “هنري لاوست” وتلميذه جورج مقدسي، فقبلهما لم يخص أحد الدارسين المذهب بدراسة متعمقة ومنفصلة عن تاريخ الفرق العقدية، وفي دراساته التي افتتحها برسالته عن ابن عقيل يواصل مقدسي تحدي الرؤية الاستشراقية حول المذهب الحنبلي التي ترى فيه مذهبا هامشيا “لا يستحق الذكر” كما هو الحال مع بروكلمان، أو تسمه بالجمود والتطرف ومعاداة كل تقدم كما اعتقد جولدتسيهر، وخلافا لذلك يحاجج مقدسي أن المذهب الحنبلي هو أحد المذاهب المركزية في الإسلام ولم يكن على الهامش قط، فمنذ تأسيس الحركة الحنبلية وجدت نفسها تحمل على عاتقها مهمة حماية السنة وتراث النبوة، أولا داخل الجماعة المسلمة ذاتها ثم ضد كل من يهاجمها خارجا، أما مقولة التشدد فهو يرفضها كذلك مشددا على اعتداله، وهو يدلل على اعتداله من خلال مقارنته بالمذاهب الأخرى التي اندثرت وعلى وجه الخصوص المذهب الظاهري الذي تطرف في رفض العقل ممثلا في مبدأ القياس الفقهي، معتمدا على النص وحده ممثلا في القرآن والحديث وحدهما، وذلك التطرف كما يرجح مقدسي كان سببا في انقراض المذهب، وفي المقابل فإن المذهب الحنبلي يمزج بين العقل ممثلا في القياس وبين النص، وبالتالي ليس هناك مجال لوصمه بالتشدد والتطرف.

ويمضي مقدسي إلى أبعد من ذلك محاولا تفسير دواعي ذلك الفهم الخاطئ للحنبلية لدى المستشرقين مرجعا ذلك إلى عاملين: أولهما أن الغرب كان يرى الإسلام من خلال الدولة العثمانية التي جمعته بها علاقات دبلوماسية قديمة، والمعلوم أن العثمانيين كانوا على عداء مع الوهابيين الذين تمثلوا التراث الحنبلي، فكان طبيعيا أن ينعكس ذلك على رؤية المستشرقين، وثانيهما قلة أتباع المذهب مقارنة ببقية المذاهب السنية، وهو السبب الذي جعل بروكلمان يصنفه ضمن ما أسماه “المذاهب الهامشية” مسقطا إياه من تأريخه للأدب العربي اكتفاء بالمذاهب الثلاثة الأخرى.

المدرسة الإسلامية والجامعة الأوروبية

على الرغم من أن مقدسي حقق إنجازات لافتة في مجال الدراسات الحنبلية بيد أن انجازه الرئيس تمثل في أعماله الكبرى عن المدارس أو ما يطلق عليه اسم “الكليات” في العصر الكلاسيكي، وأطروحته في هذا المجال كانت من القوة بحيث صار هناك “ما قبل” دراسات جورج مقدسي، و”ما بعده” في دراسات التعليم الإسلامي، ولم يستطع أحد من الدارسين تجاوزها رغم مضي عقود ، وتتميز أطروحته من وجوه عدة منها:

- أنه لم يدرس المدرسة كوحدة منفصلة بعيدا عن الأنظمة الإسلامية المختلفة، وإنما اعتبرها نظاما ضمن النظم الإسلامية ودرس علاقاتها معه، وفي هذا الصدد بحث مؤسسة المدرسة في علاقاتها مع كل من المذاهب الفقهية معتبرا أن نشوء المدرسة وتطورها كان وثيق الصلة بتطور المذهبية الإسلامية، ومع نظام الوقف الذي قنن أعمال البر في صورة مؤسسية وجعل معاهد العلم تكتسب صفة الدوام والاستمرار وهيأ لها الاستقلال عن الواقف نفسه في بعض الحالات وعن مدة حياته في كل الحالات.

- تقسيماته المختلفة للمدارس، فهو يقسم تاريخ مؤسسات العلم الإسلامية إلى عهدين: ما قبل ظهور المدرسة وما بعدها، ففي العهد الأول كانت معاهد العلم بعضها يدرس العلوم الإسلامية وخصوصا الفقه، وكان ذلك في المساجد والجوامع أو في الدور الخاصة، وكانت هناك معاهد مختصة بدراسة “العلوم الدخيلة” كالطب والفلك والكيمياء والفلسفة وغيرها التي كانت تدرس في المكتبات أو البيمارستانات أو المؤسسات التي تعرف باسم “دار”، “خزانة” كدار الحكمة، ومنذ القرن السادس الهجري اختفت المعاهد التي تدرس العلوم الدخيلة وظلت المدارس. وهو لا يكتفي بهذا التقسيم وإنما يضم إليه تقسيما آخر؛ وهو تقسيمهما إلى معاهد خاصة أي تختص بمذهب فقهي معين ويقتصر الالتحاق بها على أتباع ذلك المذهب دون سواه من المذاهب، ومعاهد حرة يقبل بها جميع أفراد المذاهب، ويتسع إطارها ليشمل كلا من المساجد التي تدرس علوما أخرى مع الفقه والمعاهد التي تدرس العلوم الدخيلة.

- المقارنة بين نظامي التعليم الإسلامي والأوروبي؛ هنالك وجهتي نظر حول أثر التعليم الإسلامي في عصوره الزاهرة على أوروبا في العصر الوسيط فبعض الدارسين الغربيين ينكر وجود الأثر كما يعتقد غون جرونبوم، والبعض الآخر يؤمن بوجوده كما هو الحال مع مونتجمري وات، لكن أيا من الفريقين لم يذهب إلى ما ذهب إليه مقدسي من مقارنة مفردات العملية التعليمية ذاتها لدى الجانبين ذاهبا إلى أن التطورات في المؤسسات التعليمية الأوروبية ستظهر بعد قرابة قرن من ظهورها لدى مثيلاتها الإٍسلامية، وقد أحصى مقدسي عددا من التشابهات لدى الجانبين، ومن بينها: المدرسة والكلية المعتمدتان على نظام الوقف أو المؤسسة الخيرية، والوضع المتميز لكل من الفقيه في المدرسة الإسلامية وأستاذ القانون في الجامعات الأوروبية، واعتماد قوالب مدرسية واحدة في الجانبين، مثل التعليق والتقرير والخلاصة، والتشابه بين إجازة التدريس الإسلامية ومثيلاتها شهادة رخصة التدريس الغربية، والولع الشديد بنظم الشعر ودمجه ضمن المقررات كما يبدو من خلال محاولة نظم النحو نظما مثلما فعل الحريري، ومحاولة بيتر أوف هيلياس.

لكن مقدسي في مقارنته بين النظامين لم يكن باحثا عن المتشابهات بين المؤسستين وحسب، وإنما كان حريصا بذات القدر على إبراز الاختلافات التي تحدد هوية كل منهما؛ ومن ذلك تأكيده على أن “الكلية” أو المدرسة نشأت على أسس مغايرة للأسس التي نشأت عليها الجامعة الغربية، إذ أن الأولى تنشأ من مبادرة شخصية وقفية على حين تنشأ الثانية من هيئة مرسومة محددة (corporation) تتمتع بامتيازات وحقوق وحماية لم تعرف في العالم الإسلامي، وإبرازه للفوارق المتضمنة ضمن النظام الوقفي في الحضارتين.

وبالجملة، فقد أسهم جورج مقدسي بدراساته في تطوير حقل الدراسات الإسلامية في العالم الغربي وفي تحقيق نوع من التقارب المعرفي بين الشرق والغرب.