الإمام مالك بن أنس هو كما أطلق عليه من ألقاب: شيخ الإسلام وحجة الأمة وإمام دار الهجرة ومفتي الحجاز وفقيه الأمة وسيد الأئمة.. جمع بين علم الحديث وعلم الفقه، وبرع في هذين العلمين حتى عدَّه أهل الحديث محدثاً، وعده أهل الفقه فقيهاً، وهو بلا ريب محدث جليل يدل على ذلك كتابه الشهير “الموطأ”، وهو فقيه بارع يدل على ذلك مذهبه في الفقه الإسلامي المعروف بـ “المذهب المالكي“.

يعتبر الإمام مالك بن أنس ثاني أئمة المسلمين السنة الأربعة الذين يجمع على إمامتهم أهل السنة بجميع توجهاتهم، وهم متفقون على كل الأصول الفقهية، أما المسائل الفرعية التي اختلفوا فيها، فهي التي كوّنت نشأة المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي)، وأبو حنيفة النعمان هو أول الأئمة الأربعة والتابعي الوحيد بينهم، وقد لقي عدداً من صحابة رسول الله ﷺ ، والمرجح أنه لم يلتق أياً من الأئمة الثلاثة الذين تلوه، لكن الإمام الشافعي التقى مع الإمامين مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، حيث كان الشافعي تلميذ الإمام مالك، وكان شيخ الإمام أحمد بن حنبل، الذي قال عنه “مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الحديث والفقه، ومن مثل مالك؟ متبع لآثار من مضى، مع عقل وأدب”.

اشتُهر الإمام مالك بعلمه الغزير، وقوة حفظه للحديث النبوي، وتثبُّته فيه، وهو إمام دار الهجرة، وكان معروفاً بالصبر والذكاء والهيبة والوقار والأخلاق الحسنة، وقد أثنى عليه كثيرٌ من العلماء.

اعتمد الإمام مالك في فتواه على عدة مصادر تشريعية، هي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، وعمل أهل المدينة، والقياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف، والعادات، وسد الذرائع، والاستصحاب.

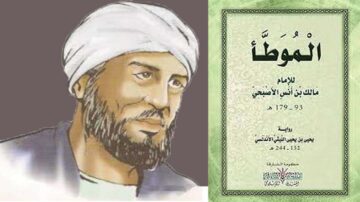

من هو الإمام مالك بن أنس؟

هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني. (93-179هـ / 711-795م) فقيه ومحدِّث مسلم، وثاني الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب المالكي في الفقه الإسلامي.

اشتُهر بعلمه الغزير وقوة حفظه للحديث النبوي وتثبُّته فيه، وكان معروفاً بالصبر والذكاء والهيبة والوقار والأخلاق الحسنة، وقد أثنى عليه كثيرٌ من العلماء منهم الإمام الشافعي بقوله: “إذا ذُكر العلماء فمالك النجم، ومالك حجة الله على خلقه بعد التابعين.

ويُعدُّ كتابه “الموطأ” من أوائل كتب الحديث النبوي وأشهرها وأصحِّها، حتى قال فيه الإمام الشافعي: “ما بعد كتاب الله تعالى كتابٌ أكثرُ صواباً من موطأ مالك”. وقد اعتمد الإمام مالك في فتواه على عدة مصادر تشريعية هي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، وعمل أهل المدينة، والقياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف والعادات، وسد الذرائع، والاستصحاب.

مولده ونسبه ونشأته

وُلد الإمام مالك بالمدينة المنورة سنة 93هـ، ونشأ في بيت كان مشتغلاً بعلم الحديث واستطلاع الآثار وأخبار الصحابة وفتاويهم، فحفظ القرآن الكريم في صدر حياته، ثم اتجه إلى حفظ الحديث النبوي وتعلُّمِ الفقه الإسلامي، فلازم فقيه المدينة المنورة ابن هرمز سبع سنين يتعلم عنده، كما أخذ عن كثير من غيره من العلماء مثل نافع مولى ابن عمر وابن شهاب الزهري، وبعد أن اكتملت دراسته للآثار والفُتيا، وبعد أن شهد له سبعون شيخاً من أهل العلم أنه موضع لذلك، اتخذ له مجلساً في المسجد النبوي للدرس والإفتاء، وقد عُرف درسُه بالسكينة والوقار واحترام الأحاديث النبوية وإجلالها، وكان يتحرزُ أن يُخطئ في إفتائه ويُكثرُ من قول “لا أدري”، وكان يقول: “إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه”. وفي سنة 179هـ مرض الإمام مالك اثنين وعشرين يوماً ثم مات، وصلى عليه أميرُ المدينة عبد الله بن محمد بن إبراهيم، ثم دُفن في البقيع.

نشأ الإمام مالك في بيت اشتغل بعلم الأثر، وفي بيئةٍ كلُّها للأثر والحديث، أما بيته فقد كان مشتغلاً بعلم الحديث واستطلاع الآثار وأخبار الصحابة وفتاويهم، فجده مالك بن أبي عامر كان من كبار التابعين وعلمائهم، وقد روى عن مجموعة من الصحابة، أما أبوه أنس فلم يكن اشتغاله بالحديث كثيراً، إذ لم يُنسب إلى مالك أنه روى عن أبيه إلا خبراً واحداً يُشك في نسبته إليه، فلم يكن أنسٌ إذا من المشتغلين بالعلم والحديث. ومهما كان حالُ أبيه من العلم ففي أعمامه وجَدِّه غناء، ويكفي مقامهم في العلم لتكون الأسرة من الأسر المشهورة بالعلم، كما كان أخو مالك وهو النضر بن أنس ملازماً للعلماء يتلقى عليهم ويأخذ عنهم.

حفظ الإمام مالك القرآن الكريم في صدر حياته، كما هو الشأن في أكثر الأسر الإسلامية التي يتربى أبناؤها تربية دينية، واتجه بعد حفظ القرآن الكريم إلى حفظ الحديث، فوجد من بيئته محرضاً، ومن المدينة موعظاً ومشجعاً، ولذلك اقترح على أهله أن يذهب إلى مجالس العلماء ليكتب العلم ويدرسه. جالس مالك العلماءَ ناشئاً صغيراً، ولزم فقيهاً من فقهائهم وعالماً من علمائهم.

ولقد لازم مالكاً منذ صباه الاحترامُ التامُّ للأحاديث النبوية، فكان لا يتلقاها إلا وهو في حال من الاستقرار والهدوء توقيراً لها وحرصاً على ضبطها، ولذلك ما كان يتلقاها واقفاً، ولا يتلقاها في حال ضيق أو اضطراب، حتى لا يفوته شيء منها. كما أن مالكاً لم يكن يدخر مالاً في سبيل طلب العلم.

أخلاقه وصفاته

كان الإمام مالك إذا استمع إلى شيء استمع إليه بحرص ووعاه وعياً تاماً، حتى إنه ليسمع نيفاً وأربعين حديثاً مرة واحدة، فيجيء في اليوم التالي ويُلقي على من استمعها منه، وهو ابن شهاب الزهري، أربعين حديثاً، مما يدل على قوة حفظه ووعيه، حتى قال له الزهري: “أنت من أوعية العلم، وإنك لنعم المستودَع للعلم”.

وكان الإمام مالك صبوراً مثابراً، مغالباً لكل الصعاب، غالَبَ الفقر حتى باع أخشاب سقف بيته في سبيل العلم، وكان يذهب في الهجير إلى بيوت العلماء، ينتظر خروجهم، ويتبعهم حتى المسجد، وكان يجلس على باب دار شيخه في شدة البرد، ويتقي برد المجلس بوسادة يجلس عليها،

وكان الإمام مالك يعمل في نفسه ما لا يُلزمه الناس، وكان يقول: “لا يكون العالم عالماً حتى يعمل في نفسه بما لا يفتي به الناس، يحتاط لنفسه ما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم”.

كما اتصف الإمام مالك بقوة الفراسة، وقد شهد على ذلك الإمام الشافعي، وقال أحد تلاميذه: “كان في مالك فراسةٌ لا تخطئ”. وكان الإمام مالك ذا هيبة ووقار، يهابه تلاميذه، حتى أن الرجلَ ليدخل إلى مجلسه فيُلقي السلام عليهم فلا يرُدُّ عليه أحد إلا همهمة وإشارة، ويشيرون إليه ألا يتكلم مهابةً وإجلالاً، كما كان يهابه الحكام، حتى إنهم ليحسُّون بالصغر في حضرته، ويهابه أولاد الخلفاء،

أما صفته الشكلية، فقد كان الإمام مالك طويلاً جسيماً، شديد البياض إلى الشقرة، عظيم الهامة، حسن الصورة، أصلع، أعين، أشم، أزرق العينين. قال عيسى بن عمر المدني: “ما رأيت بياضاً قط أحسن من وجه مالك، وكان عظيم اللحية عريضها”.

وكان الإمام مالك يُعنى بلباسه عنايةً تامةً، ويَرى بذلك إعظامَ العلم ورفعةَ العالم، ويقول إن مروءة العالم أن يختار الثوبَ الحسنَ يرتديه ويظهر به، وأنه ينبغي ألا تراه العيون إلا بكامل اللباس حتى العمامة الجيدة، وقد كان يلبس أجود اللباس وأغلاه وأجمله.

كتبه ومؤلفاته

ظهر مذهب الإمام مالك الفقهي في كتابين أساسين، هما “الموطأ” و”المدونة الكبرى“، التي ذكر فيها كل الأحكام والقضايا الفقهية التي عرضت له. وقد أخذ كتاب الموطأ ينتشر بروايات مختلفة، وبدأت صورة مالك تتعاظم في الكتابات التاريخية اللاحقة.

لكن لم يُعرف الإمامُ مالكٌ بكتاب أكثر شهرة من كتابه “الموطأ”، وكثير من الناس لا يعلم له غيره، والواقع أن له تآليف غير الموطأ، قال ابن فرحون في كتابه “الديباج المذهب”: «فمن أشهرها -غير الموطأ- رسالته في القدر، والرد على القدرية، إلى ابن وهب كما يقول القاضي عياض، ومنها: كتابه في النجوم، وحساب مدار الزمان ومنازل القمر، وهو كتاب جيد جداً، وقد اعتمد عليه الناس في هذا الباب، وجعلوه أصلاً”.

ومن كتبه أيضاً: رسالته في الأقضية، كتب بها إلى بعض القضاة عشرة أجزاء، ومن ذلك: رسالته المشهورة في الفتوى، أرسلها إلى أبي غسان محمد بن مطرف، ومن ذلك: رسالته المشهورة إلى هارون الرشيد في الآداب والمواعظ، ومن ذلك: كتابه في التفسير لغريب القرآن الذي يرويه عنه خالد بن عبد الرحمن المخزومي. وقد رُوي عن أبي العباس السراج النيسابوري أنه قال: “هذه سبعون ألف مسألة لمالك”، وأشار إلى كتب منضَّدة عنده كتبها، وقد نُسب إلى مالك كتاب يُسمى “السِّيَر” من رواية القاسم عنه.

الموطأ..جوهر فقه الإمام

يُعد كتاب الموطأ من أوائل كتب الحديث وأشهرها في ترتيبه وتركيبه، وفي اجتهاده ونقله، وفي حديثه وفقهه، وقد كان أعظمَ مرجع في عصره وأقدمَه، قال القاضي عياض: “لم يُعتنَ بكتاب من كتب الفقه والحديث اعتناءَ الناس بالموطأ، فإن الموافق والمخالف أجمع على تقديمه وتفضيله وروايته وتقديم حديثه وتصحيحه، وقد اعتنى بالكلام على رجاله وحديثه والتصنيف في ذلك عددٌ كثيرٌ من المالكيين وغيرهم من أصحاب الحديث والعربية.

وقد أثنى كثيرٌ من العلماء على الموطأ، قال الإمام الشافعي: “ما في الأرض كتاب بعد كتاب الله عز وجل أنفع من موطأ مالك، وإذا جاء الأثر من كتاب مالك فهو الثُّريَّا”، وقال أيضاً: “ما بعد كتاب الله تعالى كتابٌ أكثرُ صواباً من موطأ مالك”، وقال ابن مهدي: “لا أعلم من علم الإسلام بعد القرآن أصح من موطأ مالك”، وقال ابن وهب: “من كتب موطأ مالك فلا عليه أن يكتب من الحلال والحرام شيئاً”، وسُئل الإمام أحمد بن حنبل عن كتاب مالك بن أنس فقال: “ما أحسنه لمن تَديَّن به.

وقد قام كثير من العلماء بشرح كتاب الموطأ، ومن أشهر هذه الشروح:

- “القبس في شرح موطأ مالك بن أنس”، للحافظ، القاضي لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافر (المتوفى: 543هـ).

- “التمهيد، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد” و”الاستذكار، لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار”، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، المتوفى سنة 463هـ.

- «المقتبس، شرح موطأ مالك بن أنس”، لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السِّيد البَطَلْيوسي المالكي، المتوفى سنة 521هـ.

- “المسالك في شرح موطأ مالك”، و«”لقبس على موطأ مالك بن أنس”، لمحمد بن عبد الله بن أحمد المشهور بالقاضي أبي بكر بن العربي المالكي المعافري الأندلسي، المتوفى سنة 543هـ.

- كشف المُغطَّا عن الموطا” و”تنوير الحوالك” و”إسعاف المُبَطَّأ برجال الموطأ” و”تجريد أحاديث الموطأ” لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي المصري، المتوفى سنة 911هـ.

- “إتحاف العابد الناسك بالمنتقى من موطأ مالك”، لعمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي الشافعي، المتوفى سنة 936هـ.

- “الفتح الرحماني، شرح موطأ محمد بن الحسن الشيباني”، لإبراهيم بن حسين بن أحمد الحنفي المعروف بالشيخ بيري زاده، مفتي مكة، المتوفى سنة 1099هـ، وهو شرح على الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني.

المدونة الكبرى..أصل الفقه المالكي الثاني

تعدّ المدونة الكبرى الأصل الثاني في الفقه المالكي بعد الموطّأ، لأنّها تحمل بين طيّاتها فقه أربعة مجتهدين: مالك وسحنون وابن القاسم وأسد بن الفرات. وتعرف المدونة على أنّها مجموعة من المسائل الفقهية مدونة، وتسمى أيضا المختلطة نظرا لاختلاط مسائلها في الأصل وعدم تبويبها،

وتنسب المدونة الكبرى إلى الإمام مالك لأنّها ضمّت جلّ علمه، كما تنسب أيضا إلى الإمام ابن القاسم بإعتبار سماعه عن مالك مع آرائه الفقهية، وتنسب إلى أسد نظرا لسماعه عن ابن القاسم، وتنسب أيضا إلى سحنون بإعتبار أنّه أخذها من أسد بن الفرات، ثمّ رحل بها إلى الإمام ابن القاسم فهذّبها معه، ولذلك كان أصل المدونة ما جاء به أسد بن الفرات وهذّبه ورتّبه و بوّبه سحنون مستعملا في ذلك منهجا خاصا يشمل ما يلى:

أولا: من حيث الترتيب؛ فرتبها في أبواب.

ثانيا: من حيث الاستدلال؛ بحيث ذيّل كل مسألة بما يناسبها من آيات وأحاديث وآثار.

ثالثا: من حيث الاستيعاب؛ بحيث استوعب الأسدية وزاد عليها من آراء كبار أصحاب مالك.

ولقد حضيت المدونة بمكانة عالية بين الدواوين والعلماء حتى قيل أنّ ما يروى بعد كتاب الله مدونة سحنون، إلاّ أنّها بالرغم من هذه المكانة تعرّضت إلى محنة عظيمة في حكم الموحّدين حين قاموا بإحراقها قاصدين بذلك القضاء على مذهب الإمام مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة.

من أقواله وحِكَمه

ورد عن الإمام مالك كثيرٌ من الأقوال المأثورة والحكم المشهورة في العلم والعمل، ومما جاء عنه في العلم وآداب المتعلِّمين قوله:

- ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يضعه الله في القلوب.

- طلب العلم حَسَنٌ لمن رُزق خيرُه، وهو قسم من الله، ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه.

- العلم نَفورٌ لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع

- ينبغي للرجل إذا خُوِّل علماً وصار رأساً يشار إليه بالأصابع، أن يضع التراب على رأسه، ويمقت نفسه إذا خلا بها، ولا يفرح بالرياسة، فإنه إذا اضطجع في قبره وتوسد التراب ساءه ذلك كله.

- اتق الله واقتصر على علمك، فإنه لم يقتصر أحد على علمه إلا نفع وانتفع، فإن كنت تريد بما طلبت ما عند الله فقد أصبت ما تنتفع به، وإن كنت تريد بما تعلمت الدنيا فليس في يدك شيء.

كما جاء عن الإمام مالك أقوالٌ في أحوال القلوب والسلوك وتربية النفس، منها:

- من أحب أن تُفتح له فُرجةٌ في قلبه فليكن عمله في السر أفضل منه في العلانية.

- الزهد في الدنيا طِيب المكسب وقِصَر الأمل.

- نقاء الثوب وحسن الهمة وإظهار المروءة جزء من بضع وأربعين جزءاً من النبوة.

- إن كان بغيُك منها ما يكفيك، فأقَلُّ عيشها يغنيك، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى.

- عليك بمجالسة من يزيد في علمك قولُه، ويدعوك إلى الآخرة فعلُه، وإياك ومجالسة من يعلِّلُك قولُه، ويعيبك دينُه، ويدعوك إلى الدنيا فعلُه.

- وكان الإمام مالك يَكره كثرةَ الكلام ويعيبه، ويقول: “لا يوجد إلا في النساء والضعفاء”.

شيوخه 900، 300 منهم من التابعين

أدرك الإمام مالك من الشيوخ ما لم يدركه أحد بعده، فقد أدرك من التابعين نفراً كثيراً، وأدرك من تابعيهم نفراً أكثر، واختار منهم من ارتضاه لدينه وفهمه وقيامه بحق الرواية وشروطها، وسكنت نفسه إليه، وترك الرواية عن أهل دِين وصلاح لا يعرفون الرواية، فكان من أخذ عنهم تسعمائة شيخ منهم ثلاثمائة من التابعين، ومن شيوخه:

- ابن هرمز، وهو أول شيخ له، ونافع مولى ابن عمر، وزيد بن أسلم، وابن شهاب الزهري، وأبو الزناد، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأيوب السختياني، وثور بن زيد الديلي، وإبراهيم بن أبي عبلة، وحميد الطويل، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعائشة بنت سعد ابن أبي وقاص، وعامر بن عبد الله بن الزبير، وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي القرشي.

تلاميذه والرواة عنه

حدَّث عن الإمام مالك عددٌ كبيرٌ من الناس، فقد حدث عنه من شيوخه: عمه أبو سهيل، ويحيى بن أبي كثير، وابن شهاب الزهري، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن الهاد، وزيد بن أبي أنيسة، وعمر بن محمد بن زيد، وغيرهم.

كما حدث عنه من أقرانه: أبو حنيفة، والأوزاعي، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن جعفر، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وابن علية، وعبد الرحمن بن القاسم، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن وهب، والوليد بن مسلم، ويحيى القطان، وأبو داود الطيالسي، وعبد الله بن نافع الصائغ، ومروان بن محمد الطاطري، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو نعيم الفضل بن دكين، والهيثم بن جميل الأنطاكي…وآخرون كثيرون.

أما آخر أصحابه موتاً فهو راوي “الموطأ” أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي، وقد عاش بعد مالك ثمانين عاماً.

أمير المؤمنين في الحديث

- قال الإمام الشافعي: إذا ذُكر العلماء فمالك النجم، ومالك حجة الله على خلقه بعد التابعين. وقال: “إذا جاء الأثر فمالك النجم”، وقال: “مالك وابن عيينة القرينان، لولاهما لذهب علم الحجاز”، وقال: “إذا جاءك الحديث عن مالك فشُدَّ يدك به”، وقال: “وكان مالك إذا شك في بعض الحديث طرحه كله”.

- رُوي عن عبد السلام بن عاصم أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: “الرجل يريد حفظ الحديث، فحديث من يحفظ؟”، قال: “حديث مالك بن أن”»، قلت: “فالرجل يريد أن ينظر في الرأي، فبرأي من؟”، قال: “فرأي مالك بن أنس”.

- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: “من أثبت أصحاب الزهري؟”، قال: “مالك أثبت في كل شيء”.

- قال الإمام النووي: “أجمعت طوائف العلماء على إمامة مالك وجلالته، وعظيم سيادته وتبجيله وتوقيره، والإذعان له في الحفظ والتثبت، وتعظيم حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

- قال الإمام الذهبي: “قد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لأحد غيره، أحدها: طول العمر والرواية، ثانيها: الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم، ثالثها: اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية، رابعها: إجماع الأئمة على دينه وعدالته واتباعه للسنن، خامسها: تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده.

- أخرج البخاري عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: “مالك أمير المؤمنين في الحديث”، وأخرج الغافقي عن أبي قلابة أنه قال: “كان مالك أحفظ أهل زمانه”، وأخرج عن ابن مهدي أنه قال: “ما رأيت أعقل من مالك.

- أثنى عليه الشيخ أبو زكريا السلماسي فقال: “أما مالك، فإنه لممالك الفضائل مالك، ولمسالك التقوى والورع سالك، إمام دار الهجرة بالاتفاق، ومفتي الحجاز بالإطباق، فقيه الأمة وسيد الأئمة، زكي الطبع والهمة، أول من صنف كتاباً في الإسلام، جمع فيه شرائع الحلال والحرام، ونظم عقود الشرع فيه أحسن نظام، بين فيه عيون الدلائل، وفنون المسائل في الأحكام، فغدا كتابه غرةً في جبين الدين، ودرةً في تاج الفضل واليقين، وسار في البدو والحضر، مسير الشمس والقمر، وصار حجة على الأنام، وقدوة يأتم بها أولو الأحلام، فمالك جمُّ المناقب والفضائل، يمُّ المواهب والفواضل، اتسع في الفضل مجاله، وفاض في الأفضال سجاله، واتسق في التقوى قوله وفعاله، وأصبح قريع عصره، وفريد دهره ومِصره، علماً سار بذكره الركبان، وتعطر بنشره الزمان، جمع بين فصاحة البيان وسماحة البنان، نظم من جواهر الكلام عقداً يزان بمثله نحرُ الإسلام، وصاغ من تبر الشريعة تاجاً، وفتح للسنة البيضاء رتاجاً، وقسم ميراث النبوة بين الأمة الهادية، وبَرَّد بماء الحياة عليل الأنفس الصادية، خُص بالمناقب الشريفة المبينة، والمراتب المنيفة المتينة…”.

مذهبه المالكي

لم يكن للإمام مالك أصولٌ فقهية بالمعنى المعروف، ولم يأخذ عنه أحد من أصحابه منهاجاً أو أصلاً مما عليه فقهه، ولكن استطاع أصحابه ثم أصحابهم من بعدهم أن يستقصوا فقهه، وينتزعوا منه الأصول التي بنى عليها، وأما أصول المذهب المالكي فهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، وعمل أهل المدينة، والقياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف والعادات، وسد الذرائع، والاستصحاب.

وقد اقترن المذهب المالكي باسم صاحبه الإمام مالك بن أنس، ونشأ المذهب المالكي بالمدينة المنورة موطن الإمام مالك، ثم انتشر في الحجاز وغلب عليه، ثم انتشر انتشاراً واسعاً في إفريقية من مصر إلى المغرب ثم الأندلس، وما زال المغرب باستثناء مصر ليس له من مذهب إلا المذهب المالكي، وبقي قليل من مذهب داود الظاهري في الأندلس.

يقول القاضي عياض: “غلب مذهب مالك على الحجاز والبصرة ومصر وما والاها من بلاد إفريقية، والأندلس وصقلية والمغرب الأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان إلى وقتنا هذا، وظهر ببغداد ظهوراً كثيراً، وضعف بها بعد أربعمئة سنة، وظهر بنيسابور، وكان بها وبغيرها أئمة ومدرسون”.

ولا شك ان المذهب المالكي قد غلب على المدينة المنورة وما حولها، وأما مكة فكان فيها ولم يغلب عليها، لأن مكة كانت ما تزال تسير في فقهها على رأي ابن عباس.

وكان أول من أدخل المذهب المالكي إلى مصر عثمان بن الحكم الجذامي المتوفى سنة 163هـ، وقيل إن أول من قدم مصر بمسائل الإمام مالك: عثمان بن الحكم وعبد الرحيم بن خالد بن يزيد بن يحيى، ثم نشره بها عبد الرحمن بن القاسم، فاشتهر بها أكثرَ من مذهب أبي حنيفة لتوافر أصحاب مالك بها، ولم يكن مذهب أبي حنيفة يُعرف بمصر كثيراً. وكان بمصر كثيرٌ من علماء المذهب المالكي، وقد صار المذهبُ المالكي بفضل هؤلاء العلماء الغالبَ على الديار المصرية. ولما جاء الإمام الشافعي سنة 200هـ وجعل مصر مقاماً له نحواً من خمس سنين، غلب مذهبُه على المذهب المالكي، ومع ذلك فقد ثبت المذهبُ المالكي وقارب المذهبَ الشافعي.

وكان الغالب على أهل إفريقية السنن، ثم غلب المذهب الحنفي، فلما تولى عليها المعز بن باديس سنة 407هـ حمل أهلها وأهل ما والاها من بلاد المغرب على المذهب المالكي، وحسم مادة الخلاف في المذاهب، فاستمرت له الغلبة عليها وعلى سائر بلاد المغرب، وهو الغالب على هذه البلاد إلى اليوم. وفي الأندلس كان الغالب على أهلها مذهب الأوزاعي، وأول من أدخله بها صعصعة بن سلام لما انتقل إليها، وبقي بها إلى زمن الأمير هشام الرضا، ثم انقطع مذهب الأوزاعي منها بعد سنة 200هـ، وغلب عليها المذهب المالكي.

وفي المغرب الأقصى، لما تولى علي بن يوسف بن تاشفين اشتد إيثاره لأهل الفقه والدين، فكان لا يقطع أمراً في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء، وألزم القضاة بأن لا يتبوَّأ حكومةً في صغير الأمور وكبيرها إلا بمحضر أربعة من الفقهاء، فعظم أمر الفقهاء، ولم يكن يُقرب منه ويحظى عنده إلا من علم مذهب مالك، فنفقت في زمنه كتب المذهب، وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواها.

فقيه المدينة المنورة

كانت المدينة المنورة في عصر مالك مهداً للعلم، إذ كان بها عدد من التابعين، وقد لازم مالك ابن هرمز ملازمة لم يخلطه فيها بغيره، ثم اتجه إلى الأخذ من غيره من العلماء مع مجالسة شيخه الأول، فوجد في نافع مولى ابن عمر بغيته، فجالسه مع مجالسة ابن هرمز وأخذ عنه علماً كثيرا، كما أخذ الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري.

بعد أن اكتملت دراسة مالك للآثار والفُتيا، اتخذ له مجلساً في المسجد النبوي للدرس والإفتاء، ولقد قال في هذا المقام وفي بيان حاله عندما نزعت نفسه إلى الدرس والإفتاء: “ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس، حتى يشاوِر فيه أهلَ الصلاح والفضل والجهة من المسجد، فإن رأوه لذلك أهلاً جلس، وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أني موضع لذلك”.

وقد كان جلوس مالك للإفتاء في المسجد النبوي بعد أن اكتمل عقله ونضج فكره، وفي حياة بعض شيوخه الذين عاشوا بعد أن نضج واكتمل، ولم تُبين المصادر السنَّ التي جلس فيها مالك للإفتاء بالتعيين الذي لا شك فيه.

جلس مالك في المسجد النبوي يُفتي ويروي الحديث النبوي لطلاب الحديث، وكان مجلسُه في المسجد النبوي في المكان الذي كان عمر بن الخطاب يجلس فيه للشورى والحكم والقضاء، وكان مالك باختياره ذلك المجلس يتأثر عمر بن الخطاب في جلوسه كما تأثره في فتاويه وأقضيته، وهو المكان الذي كان يوضع فيه فراش النبي محمد إذا اعتكف، وجاء في طبقات ابن سعد: «كان مجلس مالك في مسجد رسول الله ﷺ تجاه خوخة عمر بين القبر والمنبر». وكذلك فعل مالك في مسكنه، فقد كان يسكن في دار عبد الله بن مسعود، ليقتفي بذلك أثر عبد الله بن مسعود.

كان درس الإمام مالك أول الأمر في المسجد، ثم صار درسُه في بيته بسبب مرضه الذي لم يكن يعلنه. وقد التزم الإمامُ مالك في درسه الوقارَ والسكينةَ، والابتعادَ عن لغو القول وما لا يَحسن بمثله، وكان يرى ذلك لازماً لطالب العلم.

وكان الإمام مالك يتحرز أن يخطئ في إفتائه، وكان يبتدئ إجابته بقوله: “ما شاء الله لا قوة إلا بالله”، وكان يكثر من “لا أدري”، وكان يعقب كثيراً فتواه بقوله: “إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين”.

“لا يُفتى ومالك في المدينة”

يعرف الكثيرون المقولة الشهيرة التي أطلقت على الإمام مالك: “لا يُفتى ومالك في المدينة”، لكننا لسنا هنا بصدد سرد قصة هذه المقولة وتفسير سر إطلاقها، كما لسنا بصدد تصديق هذه القصة أو نفيها. لكننا نوردها فقط لتبيان أنه لم يكن في المدينة المنورة آنذاك من هو أعلم من الإمام مالك وأفقه منه. أما القصة التاريخية التي تُذْكَر في سبب هذه المقولة فهي قصة يقال إنها موضوعة على الإمام.

ويذكر البعض أن الإمام الذهبي قال في “سير أعلام النبلاء”: “لم يكن بالمدينة عالمٌ مِن بَعد التابعين يشبه مالكًا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب، والفقهاء السبعة، والقاسم، وسالم، وعكرمة، ونافع، وطبقتهم، ثم زيد بن أسلم، وابن شهاب، وأبي الزناد، ويحيى بن سعيد، وصفوان بن سليم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وطبقتهم، فلما تفانوا، اشتهر ذكر مالك بها، وابن أبي ذئب، وعبد العزيز بن الماجشون، وسليمان بن بلال، وفليح بن سليمان، والدراوردي، وأقرانهم، فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق، والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق رحمه الله تعالى”.

أنا قصة المقولة، فقد حُكِيَ أن امرأةً بالمدينة في زمن مالكٍ غَسَّلَت امرأة فالتصقت يدها على فرجها، فتحير الناس في أمرها هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة؟ فاستفتي مالك في ذلك فقال: سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها؟ فسألوها فقالت: قلت: طالما عصى هذا الفرج ربه، فقال مالك: هذا قذف، اجلدوها ثمانين جلدة تتخلص يدها، فجلدوها، فخلصت يدها. ومن ثم قيل: “لا يفتى ومالك بالمدينة”، ونقلها الإمام الدميري في “النجم الوهاج”، والإمام السفيري في “مجالسه على البخاري”.

تنزيل PDF