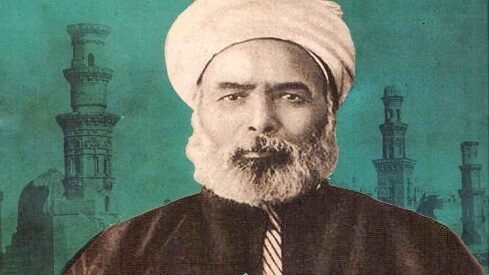

نحن أمام رجل من رجالات الإسلام الكبار، وإمام من أئمته العظام، وداعية ومصلح ومجدِّد من الطراز الرفيع.. إنه الإمام محمد عبده، الذي تمر بنا ذكرى وفاته (11 يوليو 1905)، وهي لا شك ذكرى مهمةٌ لنلقي الضوء على بعض آرائه وجهوده ومدرسته الفكرية.

وإذا تركنا أقوال خصوم الإمام ممن أساؤوا فَهْم مواقفه وتعسفوا في قراءتها، وتركنا أيضًا أقوال تلامذته الذين قد يُظن بهم المحاباة والمبالغة في تقديره.. فيمكن أن نكتفي في بيان قدر الإمام ومكانته وتأثيره، بشهادتين:

الشهادة الأولى: لرجل غربي درس الحالة المصرية في العصر الحديث، وألَّف كتابه المهم: (الإسلام والتجديد في مصر)، وهو المستشرق الأمريكي تشارلز آدمس، الذي يقول: “وقد لا نعدو الحق إذا قررنا أن المدرسة الحديثة [في الفكر والإصلاح الديني] مَدِينةٌ في وجودها نفسه إلى الأستاذ الإمام، وأنها في كثير من الأمور الجوهرية مشتقة منه وصادرة عنه”.

الشهادة الثانية: هي لرجل لم يكن من تلامذة الإمام المباشرين؛ لأنه جاء بعده بسنوات، وإن تأثر به؛ وهو فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، إذ يقول عنه في كتابه (عِلَل وأدوية) ضمن حديثه عن (مدرسة المنار) أصولاً وفروعًا: “إن الرجال الثلاثة: الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، هم قادة الفكر الواعي الذكي في القرن الأخير”. ويقول أيضا: “والشيخ رشيد رضا، وأستاذه محمد عبده، وزعيمه جمال الدين الأفغاني؛ من أعمدة اليقظة في العصر الحديث؛ ولكنهم وغيرهم ما رُزِقوا العصمة، ولا زُعِمت لهم يومًا”.

وهذا المعني الأخير الذي نبَّه عليه الشيخ الغزالي مهم جدًّا في تقدير الرجال، وفي ميزان جهودهم وأعمالهم بميزان الإنصاف.. فكل إنسان- لاسيما ممن يتصدون للعمل العام والإصلاح والتغيير، في أي مجال- له ما له، وعليه ما عليه؛ لكن لا يمكن أن نركز الأضواء الكاشفة على الثغرات والهنات، بينما نتجاهل هذا الكم الكبير من الحسنات ومن الآراء الصائبة لهذه الشخصية أو تلك.

نقطتان

وفي تقدير حياة الإمام ومدرسته، أحب أن أشير إلى نقطتين مهمتين:

النقطة الأولى: أن الأستاذ الإمام ممن ظُلموا كثيرًا وشُوِّهوا، من طرفين متناقضين!! لكن هذين الطرفين قد اشتركا في التهمة نفسها؛ أحدهما من باب المدح وهم أصحاب الانفلات العَلماني.. والطرف الآخر ردَّدها من باب الذم، وهم أصحاب الجمود الفكري.. أما التهمة فهي: الدعوة إلى العقل والعقلانية المنفلتة من الشرع وضوابطه. (!!)

ويكفي لدفع هذه التهمة أن ننقل من كتابات الإمام نفسه، إذ يقول: “الإسلام أطلق سلطان العقل من كل ما كان قَيَّده، وخلَّصه من كل تقليد كان استعبده، وردّه إلى مملكته يقضي فيها بحكمه وحكمته، مع الخضوع مع ذلك لله وحده، والوقوف عند شريعته، ولا حدَّ للعمل في منطقة حدودها، ولا نهاية للنظر يمتدّ تحت بنودها”.

هكذا كان الإمام صريحًا في التنبيه على ضرورة وقوف العقل في مملكته ضمن حدود الله وشريعته..

النقطة الثانية: هي أن الإمام لم يكن رجل فكر مجرد، بحيث يتفرغ له ويؤلف الكتب وينتج الأفكار وهو في الغرف المغلقة والمكاتب الوثيرة.. وإنما هو مجدد ومصلح وداعية يتماسّ مع الفكر بما يقتضيه الواقع بمشكلاته وإشكالياته.. ولهذا، فهو قد يكون قليل الإنتاج الفكري، لكنه عميق الأثر والمضمون.. ومقالاتُه وكتبه جاءت في الغالب ضمن سجال مع الواقع ومع تياراته واتجاهاته..

فكتابه المهم- الذي حُرِّف عنوانه ومضمونه!!- (الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية)، ألَّفه ردًّا على وزير الخارجية الفرنسي، هانوتو، بعد إساءته للإسلام.. وتفسيرُه لأجزاء القرآن الكريم الأولى ولجزء عمّ، ألقاه في رحاب الأزهر، ولم يكتبه ابتداءً؛ وإنما دوّنه تلميذه النابه السيد محمد رشيد رضا..

وهذا درس مهم للمفكرين والباحثين في ضرورة الاشتباك مع الواقع، وعدم الانعزال عنه؛ حتى تجيء أفكارهم متماسَّةً بعمق مع المطلوب والأهم، وليس مع معارك وهمية، أو قضايا تجاوزها الزمن..!

محاور أساسية

أما المحاور الأساسية لجهود الإمام، فقد حددها في ثلاثة محاور: الإصلاح الديني والفكري، الإصلاح اللغوي والأدبي، الإصلاح السياسي.. وإن ظلَّ يعمل على المحورين الأولين، وترك الثالث انشغالاً بجهودٍ يجب أن تُبذل قبله أولاً.

فقال رحمه الله: “ارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين: الأول تحرير الفكر من قيد التقليد، وفَهْم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، واعتباره ضمن موازين العقل البشري التي وضعها الله لترده عن شططه وتقلل من خلطه.

الثاني: إصلاح أساليب اللغة العربية في التحرير؛ سواء المخاطبات الرسمية أو في المراسلات بين الناس..

وهناك أمر آخر كنت من دعاته والناس جميعًا في عمى عنه، ولكنه الركن الذي تقوم عليه حياتهم الاجتماعية، وما أصابهم الوهن والضعف والذل إلا بخلو مجتمعهم منه، وذلك هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب، وما للشعب من حق العدالة على الحكومة”.

ثم قال موضِّحًا سبب تراجعه عن الانشغال بهذا الأمر الثالث: “أما أمر الحكومة والمحكوم فتركته للقدر يقدره، وليد الله بعد ذلك تدبره؛ لأنني قد عرفت أنه ثمرة تجنيها الأمم من غرس تغرسه، وتقوم على تنميته السنين الطوال؛ فهذا الغرس هو الذي ينبغي أن يُعْنَى به الآن والله المستعان”.

أجيال ومشارب

هكذا تعددت اهتمامات الأستاذ محمد عبده، وامتد أثره في أجيال لاحقة، وفي مشارب متعددة؛ فكان مِن تلامذته ومَن تأثروا به: رجل السياسة مثل سعد زغلول، ورجل الفكر مثل عباس محمود العقاد، ورجل العلم والدعوة مثل الشيخ محمد رشيد رضا، ورجل الفقه مثل الشيخ محمد الخضري والشيخ محمد أبو زهرة، ورجل الإصلاح الديني مثل الشيخ محمد مصطفى المراغي، ورجل التربية الاجتماعية مثل قاسم أمين.. إضافة إلى كثيرين تأثروا بالأستاذ الإمام في مجالات إصلاح اللغة، وتهذيب الكتابة، والرقي بلغة الأدب والصحافة..

بل امتد أثر الإمام بامتداد العالم الإسلامي، من أقصى شرقه في إندونيسيا والهند، إلى أقصى غربه في المغرب والجزائر، كما يقول الأستاذ العقاد في كتابه المهم عن محمد عبده.. لاسيما وأن (مجلة المنار )كانت حاملة أفكار الإمام وآرائه إلى بقاع شتى، في حياته وبعد مماته..

وهنا، نشير إلى ما كتبه الشيخ البشير الإبراهيمي من كلمات تقدير وإجلال عن الأستاذ الإمام محمد عبده، تفصح عن مكان الرجل ومكانته وتأثيره في النهضة الجزائرية؛ كما جاء في الجزء الأول من (آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي).. ومما كتبه الإبراهيمي:

–الأستاذ الإمام أندى الأئمة المصلحين صوتًا، وأبعدهم صيتًا في عالم الإصلاح.

– محمد عبده حجة من حجج الله في فهم أسرار الشريعة ودقائقها وتطبيقها، وفي البصر بسنن الله في الأنفس والآفاق، وفي العلم بطبائع الاجتماع البشري وعوارضه ونقائصه.

–كان تفسير الأستاذ الإمام للقرآن المنهاج المعجزة في التفسير، المنبئ بظهور إمام المفسرين بلا منازع، فهو أبلغ من تكلم في التفسير بيانًا لهديه، وفهمًا لأسراره.

–الرجل فذ من الأفذاذ الذين لا تكوّنهم الدراسات وإن دقت، ولا تخرجهم المدارس وإن ترقت، وإنما تقذف بهم قدرة الله إلى هذا الوجود”.

رحم الله الأستاذ الإمام محمد عبده رحمة واسعة، وتقبله في الصالحين المجدِّدين..