كانت ثمرة تغييب الدين عن الحياة في الغرب شديدة المرارة، كما أن عودة الدين وفق منطق المادية ومنهجها شديد الخطورة، فالأول جرد الإنسان من الإيمان واليقين، والثاني يصنع يقينا موهوما في أعماق الإنسان، بعدما جعل الإيمان فرديا ومقطوع الصلة بالخالق، سبحانه وتعالى، ومانحا ظهره للوحي والأنبياء.

تنطلق الأبحاث التأسيسيّة في الغرب حول الدين من معايير العقل الأرسطيّ[1]، فتمّ النّظر إلى الإيمان الدينيّ كظاهرةٍ تاريخيّةٍ مثل أيّ ظاهرة دنيويّة أخرى، وهذه المنهجيّة الانحصاريّة جعلت مقاربة الإيمان والتجارب الدينيّة سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات الحضاريّة مقيَّدة بالرؤية المادّيّة، ونتيجة لذلك تعاطى الكثير من مفكّري وعلماء اجتماع الحداثة مع منظومة التفكير الدينيّ ليس بما تمثّله من قيمةٍ نظريّةٍ، بل باعتبارها تجربةٍ عمليّةٍ؛ فجرت مقاربة الدين لا بوصفه منظومة تعاليم، بل كممارسة تطبيقيّة في ميدان الاجتماع السياسي ؛ وهذا يعني أنّ الحكم على الدين في حقبة الحداثة كان وفق المعياريّة الغربيّة الخاضعة لسلطان العقل المحض والرافضة لقيم الوحي، والراغبة في إخضاع كل شيء للتجربة والاختبار.

وفي العدد الثاني والعشرون من مجلة “الاستغراب” شتاء 2021، والصادر في 333 صفحة، استعراض لملف مهم بعنوان “التجربة الدينية: تسامي الوحي..تهافت العقل الأدنى”، ذلك المصطلح الذي احتل مكانا في الكتابة عن الدين في العقود الأخيرة، والساعي لفرض حضوره في المجال الديني، رغم ما يضمره من أزمات عميقة مع مفهوم الوحي والنبوة.

مفهوم التجربة الدينية

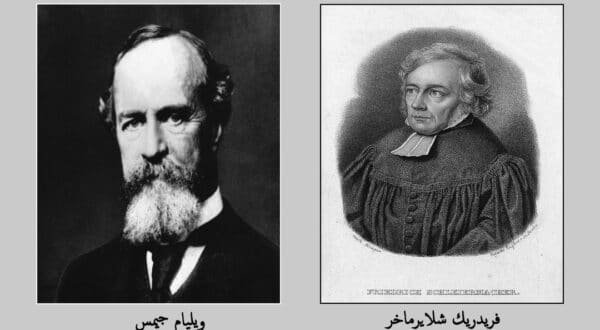

يعتبر مصطلح “التجربة الدينيّة” حديث في الحقل المعرفي والفلسفي الغربي في دراسة الدين، وساهم في تطويره المفكر الألماني “فريدريك شلايرماخر ” Friedrich Schleiermacher، وعالم النفس الأمريكي “ويليام جيمس” William James، وتعرفها موسوعة ” ستانفورد للفلسفة” بأنها :” كونها تجربة تبدو للشخص الذي يمر بها وكأنها تحوز شيئًا من الحقيقة الموضوعية، وتمتلك شيئًا من المضمون الديني”، ولذا يعتبر المفهوم عامًّا للغاية، لأنه يشمل جميع أنواع المشاعر ووقائع الأفكار الدينيّة.

وفي التجربة المسيحية فقد أدّى عدم الاقتناع بالنظريّة اللاهوتيّة والدراسات العقائديّة، إلى ازدياد التركيز على التجربة الدينيّة، على اعتبار أن دراسة العقيدة أدّت إلى إهمال ونسيان جوهر الدين، وأنه يمكن تقديم المفهوم كبديل عن المبادئ العقائديّة، وهؤلاء يرون أن جوهر الدين يكمن في المظاهر الباطنيّة والذاتيّة الخاصّة به، وأن الدين لا يمكن فهمه بطريقة صحيحة دون الاهتمام بالمشاعر والعواطف، لذا دافع “ويليام جميس” في كتابه “أصناف التجربة الدينيّة” عن قوّة التجربة الباطنيّة في ترسيخ الإيمان، إذ كان الهدف هو فهم الحياة الباطنيّة للمتديّنين دون محاولة إثبات وجود الله أو الملائكة، ويرى “جيمس” أنّ الجوانب الفرديّة للدين أكثر جوهريّة من أساليب التعبير المؤسّسيّة، فيقول:”التجارب الفرديّة المباشرة ستملأ وقتنا بما يكفي، ولن نفكّر في اللاهوت أو الكنسيّة على الإطلاق”.

ويلاحظ أن كثيرا من فلاسفة الغرب لم يفارقوا فضاء النظر إلى الدين بوصفه ظاهرة أرضية، تحكمها ظروف المكان ومقتضيات الزمان، وعند هؤلاء، لا شيء يعوَّل عليه إلا ما ينالُه المنطق الوضعي والعلوم التجريبية بالإحاطة والفهم، ويرون أن فكرة الإنسان عن الله ليست إلا مرآة تعكس فكرة الإنسان عن نفسه، وهو قول يختزل ميراث الحداثة كله، فهؤلاء ينظرون إلى الإيمان الديني على أنه تهيؤات نفسانية لأفراد متفرقين، وبالتالي تم إخضاع الدين لمنهج تاريخي ينظر إلى الدين باعتباره مرآة تتراءى فيها صفات النوع البشري، وقاد ذلك إلى “توثين العقل” كما أصبح التعامل مع الدين يتم وفق منهج فينومينولوجي[2]، فظهرت نظريات لا تفسر الدين إلا بوصفه منجزاً بشرياً محضاً، وهو ما أعاق فهم الدين، خاصة في جانبه المتعالى، وكان الوحي هو أبرز أزمات فهم الدين.

والحقيقة أن الإيمان بالخالق، سبحانه وتعالى، هو أعلى درجات الإيمان، ويصل لها المؤمنون انطلاقا من الإيمان بالغيب، وهذا الإيمان ليس مجرد ظاهرة تماثل الظاهرات الطبيعية الأخرى، وإنما هو الظاهرة المركزية في حياة الإنسان الشخصية الجلية والخفية في الوقت نفسه، ويلاحظ أن كثيرا من علماء اللاَّهوت في الغرب ممن جاوزوا الرؤية التاريخانية الوضعية للدين، لاحظوا هذه الجدلية العميقة بين الإيمان والعقل، لكنهم نبهوا أن ثمة أطواراً تمتنع فيها التجارب على التفسير العقلي، والسبب يعود إلى وقوعها فوق حقل المفاهيم التي أنتجها العقل، فالقوانين المنطقية الحاكمة على مجال الفهم الإنساني لا تصلح للاستخدام في نطاق هذه الاختبارات.

هل الوحي تجربة دينية؟

الوحي ليس تجربة دينيّة، الوحي في الأديان السماوية، مفهوم أساسيّ ومصيريًّ، أما البوذية والهندوسية والطاوية فلا يوجد فيها وحي، لأنها لا تعترف بالله، سبحانه وتعالى، رغم أن الوحي ذو مفهوم مختلف في الأديان السماوية الثلاثة.

الجدير بالذكر هنا أنّه لا يوجد أيّ دينٍ يشابه الإسلام في استناده إلى الوحي بشكلٍ محوريٍّ، وهذا الأمر يتجلّ بكلّ وضوحٍ في أهمّيّة القرآن الكريم عند المسلمين.

وقد اعتبر اللاهوتيّون الليبراليّون[3] الوحي بأنّه ضربٌ من التّجارب، وعلى هذا الأساس نشأت نظريّة التجربة الدينيّة وهي إحدى النظريّات المطروحة على صعيد تفسير الوحي؛ حيث يؤكّد أصحابها على أنّ النبيّ يقابل – يواجه – الله سبحانه وتعالى، وهذه المواجهة هي حقيقة الوحي، وبعبارة أخرى فالوحي لا يعني تحميل النبيّ رسالة من قبل الله سبحانه وتعالى، فالنبيّ، حسب هذه النظريّة، يُواجه ربّه تبارك شأنه، ثمّ يذكر تفسيرًا لِمَا حدث خلال مواجهته، أما الرسالة أو الكتاب المقدس، فهو في الواقع تفسير ذكره النبيّ لتجربته، ويمكن وصفه بالترجمة لهذه التجربة؛ لأنّه لم يتلقَّ الوحي من ربّه على هيئة كلام.

أتباع اللاهوت الليبراليّ اعتبروا الوحي ضربًا من التجارب، وخلاصة رأيهم أنّ الوحي مرتبطٌ بباطن الإنسان وتجربته الدينيّة، ومن ثمّ فالكتاب المقدّس ولا سيّما العهد الجديد هو في الواقع مجرّد مصدرٍ لنقل التجارب الدينيّة التي خاضها المتديّنون، وهو أمر رفضته الكنيسة، ذاتها، التي تؤمن أنّ الوحي الإلهيّ عبارة عن حالة انتقال الحقائق السماويّة إلى الإنسان.

ويرى البعض أن ما تطرحه نظرية التجربة الدينية عن الوحي هو نتاج لسياق مأزوم عاشته المسيحية في الغرب، في ظل انتشار فكرة التعارض بين الدين والعلم، وانتعاش حركة نقد الكتاب المقدس، فكانت النظرية محاولة للانقاذ المسيحية، وحل مشكلاتها الاعتقادية.

والحقيقة أن نظرية التجربة الدينية تحرم الناس من الوحي وتجلياته، وتقطع صلة الإنسان بربه، وتعارض فكرة سماوية الدين، وتلغي فكرة النبوة، التي ترتكز على تكليف السماء للنبي بنقل رسالة معينة ومحددة للبشر، فالوحي ارتكازي في الدين السماوي، ومن ثم فالنظريّة تتعارض بالكامل مع الحقائق التاريخيّة الثابتة للأديان، فالأنبياء عندما كانوا يعلنون نبوّتهم للنّاس كانوا يخبرونهم عن الحقائق التي تلقوها عن طريق الوحي، وإذا كانت النظرية قدمت حلا للمسيحية لمواجهة بعد أزماتها مع الحداثة، إلا أنه كان حلا يشبه تناول السم لمواجهة آلام المعدة.

[1] يعتبر أرسطو أول من تناول مفهوم العقل تناولا فلسفيا، فقد اعتبره عنصرا أساسيا في الفعل المعرفي البشري، ولم يکن يعتقد في وجود نفس منفصلة وخالدة، وبناء على ذلك يُعرف النفس باعتبارها “صورة للجسد”، فرفض الثنائية الأفلاطونية روح/جسد، فلا يعترف أرسطو بوجود للنفس في استقلال عن الجسد

[2] الفينومينولوجيا أو الظاهراتية، تتكون كلمة فينومينولوجيا من مقطعين Phenomena وتعني الظاهرة، و Logy وتعني الدراسة العلمية لمجال ما، وبذلك يكون معنى الكلمة العلم الذي يدرس الظواهر، هي مدرسة فلسفة تعتمد على الخبرة الحدسية للظواهر كنقطة بداية، أي ما تمثله هذه الظاهرة في خبرتنا الواعية، ثم تنطلق من هذه الخبرة لتحليل الظاهرة وأساس معرفتنا بها، وبذلك تكون الفينومينولوجيا هي دراسة الوعي بالظواهر وطريقة إدراكه لها.

[3] هو تيار ينكر عصمة الكتاب المقدس وسلطانه وكفايته، ويسعى اللاهوتيون الليبراليون إلى التوفيق بين المسيحية والعلوم الدنيوية و “التفكير الحديث”. وبهذا، فهم يعتبرون أن العلم هو المعرفة، وأن الكتاب المقدس يمتليء بالخرافات والأخطاء، وينكرون الوحي، نشأ اللاهوت الليبرالي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر

تنزيل PDF