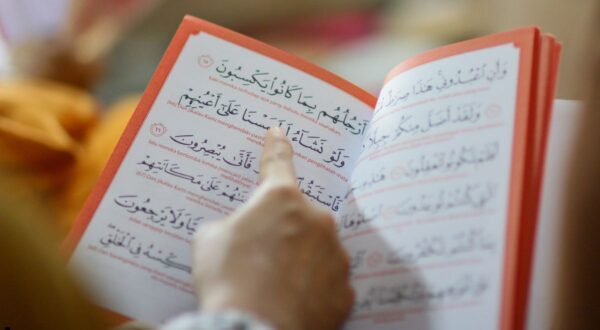

شكّل إدخال نظام التنقيط في الحروف العربية منعطفًا حاسمًا في تطور الكتابة العربية، وقد لا نبالغ إن قلنا إنه كان لحظة ميلاد جديدة لبنية النص العربي. فبينما تطورت معظم اللغات بفعل دوافع ثقافية أو تجارية أو سياسية، فإن اللغة العربية تميّزت بأن أحد أهم مراحل تطورها انطلقت من دافع ديني أصيل. فقد كانت الحاجة إلى صون القرآن الكريم من اللحن والتحريف هي الشرارة التي أطلقت هذا التحوّل في نظام الكتابة، ثم توسّع أثره ليخدم اللغة كلها، ويضمن سلامة تداولها في القرون اللاحقة.

الكتابة العربية قبل التنقيط: غياب الضبط ومخاطر الالتباس

قبل ظهور نظام التنقيط، كانت الكتابة العربية تعتمد على الرسم المجرد للحروف دون علامات فارقة بينها، مما جعل الكثير من الحروف المتشابهة في الشكل متطابقة في الكتابة، كـ (ب، ت، ث، ن، ي). وقد اعتمد العرب، في المقابل، على السياق في تمييز المعاني، وعلى الفطرة اللغوية والبيئة الشفوية الغنية.

لكن رغم هذا، فقد كان الغالب على العرب الأمية بالمعنى الدقيق للكلمة، كما قال تعالى: [هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ] (الجمعة: 2)

فالأمية هنا تعني أن أغلب العرب لم يكونوا يقرؤون ولا يكتبون، بل اعتمدوا على الذاكرة الشفوية في حفظ الشعر والأنساب والتاريخ. وكانت الكتابة محدودة ومحصورة في فئة الكتبة والتجار، خصوصًا في مدن مثل مكة ويثرب، أو بين من خالط أهل الكتاب. لذا، لم تكن القدرة على الكتابة سمة عامة لدى العرب قبل الإسلام.

وهذا ما يؤكد أن الحاجة إلى الضبط الكتابي لم تكن مقصورة على غير العرب، بل كانت قائمة حتى بين العرب أنفسهم، وهو ما يمهد لفهم السياق الذي نشأ فيه التنقيط لاحقًا.

الدافع الديني: صيانة النص القرآني بوصفه أولوية حضارية

مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية، وتنوع الداخلين في الإسلام من أعاجم وعرب على السواء، بدأت تظهر أخطاء في قراءة القرآن، وهو أمر كان يُنذر بتبدّل المعنى وانحرافه. وهنا تبلورت الحاجة إلى نظام يضبط التلاوة ويحفظ الألفاظ.

لم يكن إدخال التنقيط مجرد استجابة لغوية، بل ضرورة دينية حضارية؛ فالنص القرآني لا يقبل الخطأ أو التحريف. وقد جاءت المبادرة من داخل البيئة العربية المسلمة، لا من استجابة طارئة لحضور الأعاجم. بل إن التنقيط بدأ قبل أن تنتشر الأعراق غير العربية في الإسلام بكثافة، إذ يعود إلى عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان (41–60هـ)، أي بعد الفتوحات الأولى مباشرة، حين كان العرب لا يزالون يشكلون النخبة اللغوية والسياسية والدينية.

أبو الأسود الدؤلي: البذرة الأولى في ضبط الأداء اللغوي

يُعد أبو الأسود الدؤلي (ت 69هـ) أول من وضع تصورًا عمليًا لضبط الأداء اللغوي كتابةً، باستخدام نقاط ملونة للدلالة على الحركات الإعرابية. وقد نُسبت إليه فكرة التنقيط بتوجيه من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين لاحظ شيوع اللحن، وخشي على القرآن واللغة من الضياع.

وتُروى في هذا السياق قصة مشهورة تدل على مدى حرصه على الضبط، وهي أنه سمع ابنته تقول:

“يا أبتِ، ما أحسنُ السماء!”

فقال لها: “نجومُها”،

فقالت: “لم أرد ذلك، بل تعجبت!”

فقال: “إذن قولي: ما أحسنَ السماءَ!”

ومن هذه الواقعة، أدرك أبو الأسود ضرورة وضع نظام يضبط اللفظ ويُجنّب الخطأ، فكانت بداية مشروعه في التنقيط.

وقد نظم الشيخ عبد القادر القصاب هذه القصة في الأبيات الآتية:

إن قلت من للنحو في الأصل وضع

حتى علا الآلات قدراً وارتفــــــــــــــــــع

قلت أبو الأسود وهو الدؤلـــــــــــــــي

أمره به إمامنا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

لما رأى لحناً فشى في الكـــــــــــــوفه

فخاف فوت اللغة المألوفـــــــــــــــــه

وذاك أن بنته المصونــــــــــــــــــــــــــه

تكلمت بكلمة ملحونـــــــــــــــــــــــــــــه

قالت له في ليلة غــــــــــــــــــــــــــــراء

يا أبتي ما أحسنُ السمــــــــــــــــــــــاءِ

جرت وكان حقها أن تنصــــــــــــــــــبا

لكونها أرادت التعبجــــــــــــــــــــــــــــــا

ولم ترد بذاك أن تستفهمــــــــــــــــــا

وهو للاستفهام منها فهمــــــــــــــــــا

فقال طبق قولها نجومهــــــــــــــــــــا

إذا انجلى عن وجهها غيومهــــــــــــا

تُظهر هذه القصة أن بداية جهود ضبط اللغة العربية لم تكن بدافع صعوبة الفهم على الأعاجم، بل بسبب تفشي اللحن حتى في أوساط العرب أنفسهم، كما هو حال ابنة أبي الأسود الدؤلي. فهذا يدل بوضوح على أن الحاجة إلى وضع نظام للضبط كانت نابعة من داخل البيئة العربية، وأن الانطلاقة الأولى لخدمة اللغة جاءت من حرص عربي أصيل.

رغم أن نظام أبي الأسود لم يُفرّق بين الحروف المتشابهة بعد، إلا أن عمله شكّل الأساس العلمي الأول لنظم الضبط اللغوي، ومهّد الطريق لما سيأتي لاحقًا.

الخليل بن أحمد الفراهيدي: نقلة نوعية نحو نظام شامل

بعد عقود، جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 170هـ / 786م) ليُحدث نقلة نوعية في تطوير التنقيط والتشكيل. فقد أبدع نظامًا رمزيًا متكاملًا: جعل الفتحة خطًا فوق الحرف، والضمة واوًا صغيرة، والكسرة ياءً صغيرة، وأضاف علامة السكون، وأدخل الشدّة لاحقًا.

كما أن مشروعه لم يكن صوتيًا صرفًا، بل كان جزءًا من رؤية لغوية دينية متكاملة هدفت إلى:

- ضبط القرآن

- تيسير التعليم

- حماية اللغة من التفكك والاختلاط

وقد أسهم نظام الخليل في نشر العربية الفصيحة في الأمصار، وربط الأجيال بالنص القرآني بطريقة دقيقة وسليمة.

نحو تأصيل لغوي جماعي: جهود العلماء في استكمال البناء

لم يكن التنقيط عملاً فرديًا، بل مشروعًا جماعيًا ساهم فيه عدد من العلماء بعد أبي الأسود والخليل، منهم:

- يحيى بن يَعْمُر، الذي كان من أوائل من استعمل النقاط لتمييز الحروف المتشابهة.

- نصر بن عاصم الليثي، أحد تلاميذ أبي الأسود، وأول من ساعد في تعميم التنقيط على نطاق واسع.

- الإمام الشافعي، الذي أولى اللغة عناية كبيرة ضمن مشروعه الأصولي.

- الحسن بن الحسين الوزّان، من علماء الضبط والرسم في مراحل لاحقة.

وقد شكّلت جهود هؤلاء العلماء جسدًا لغويًا موحدًا، جمع بين العلم الشرعي واللساني، وكان هدفهم صون البيان العربي، وتثبيت اللغة كأداة لفهم الدين وتدبير الشأن الثقافي.

هل التنقيط لأجل الأعاجم فقط؟ مراجعة نقدية لفكرة شائعة

يرى بعض الباحثين أن التنقيط جاء لأجل تسهيل العربية على الأعاجم، لكن هذا القول يُهمل حقائق تاريخية مهمة:

- التنقيط بدأ في عهد مبكر جدًا (عصر معاوية، أي في القرن الأول الهجري)، حين كان العرب يشكلون الأغلبية الساحقة.

- العرب أنفسهم، بسبب تفاوت لهجاتهم ومستويات تعليمهم، احتاجوا إلى آلية تضبط الأداء اللغوي.

لذا، فإن الدافع الديني واللغوي كان موجّهًا إلى الجميع، لا إلى فئة دون أخرى، وكان الهدف منه تحقيق العدالة في التلقي والفهم، وصون النص القرآني بوصفه معيارًا لغويًا أعلى يتجاوز العرق واللسان.

من الأمّية إلى التدوين: تحوّل جذري في بنية الأمة

كما سبقت الإشارة، فإن العرب في الجاهلية كانوا في الغالب أميين، يعتمدون على الذاكرة الشفوية في حفظ العلوم. وكانت الكتابة مقتصرة على فئة محدودة.

لكن مع تنقيط الحروف وضبط المصاحف، بدأت الأمة تنتقل إلى ثقافة الكتابة والتوثيق، فازدهرت علوم النحو والصرف والتفسير، وظهرت طبقة من الكتبة والمقرئين والمعلّمين. وهكذا تحوّلت بنية الأمة من مشافهة إلى مدوَّنة لغوية علمية، ما ساعد في حفظ العلوم وتداولها، وتعليمها لأجيال متعددة بدقة ووضوح.

خاتمة: عندما يخدم الدين اللغة وتخدم اللغة الدين

إن مشروع تنقيط الحروف العربية لم يكن فعلاً لغويًا محضًا، بل جاء استجابةً لحاجة دينية وحضارية عميقة. وقد قاده العلماء بدافع من حبهم للقرآن، وغيرتهم على اللغة. فخدم الدينُ اللغة، وخدمت اللغةُ الدين، وتشكلت من ذلك بنية لغوية دقيقة وراسخة أسهمت في بقاء العربية حيّة، وفي استمرار القرآن محفوظًا ومقروءًا بدقة إلى يومنا هذا.

وقد أسهم في هذه النقلة علماء عرب وأعاجم من بيئات شتى، بوصفه مشروعًا جامعًا لصيانة الهوية اللغوية، وحماية النص المقدّس، وتيسير تعلّم العربية ونشرها. ويُعد هذا الإنجاز نموذجًا حيًا لتلاقي الدين والعلم في خدمة الإنسان والهوية.

وهكذا، يتضح أن التنقيط لم يكن مجرد أداة شكلية، بل مشروعًا حضاريًا متكاملاً، عبّر عن لحظة وعي لغوي وديني عميق، ما زال أثره ممتدًا في حاضرنا.