في أحد أحياء دمشق، جلس بدر الدين بن جماعة (٦٣٩ – ٧٣٣ هـ = ١٢٤١ – ١٣٣٣ م ) ليخط حصيلة سنوات من التدريس والخطابة، في مدارس الشام، ومصر، وفلسطين. ويقدم بدوره ثمرة فكره التربوي في نسق موحد وكلي، تتآلف عناصره لتحدد تصورا تربويا، يهدف إلى بناء الإنسان السليم الذي تنهض على أكتافه أمة قوية.

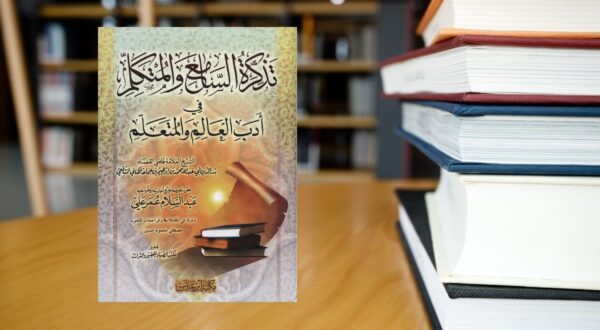

لكن ما لفت الانتباه في كتابه” تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم” هو تخصيص فصل لما سماه ب ” آلة تحصيل العلم”، أو “ما يؤنس من الجماد” كما وصفه أحد تلامذته. يحمل الفصل عنوان” في الأدب مع الكتب”، وهي إشارة دالة إلى أن الغاية ليست فقط وضع توجيهات وإرشادات، وإنما تنمية مشاعر وميول قرائية، بأسلوب يمزج الفكرة بالعاطفة، ويرتب لعلاقة إمتاع ومؤانسة بين الطرفين.

يضم الفصل أحد عشر توجيها، ما بين تحديد لأصول شراء الكتاب واستنساخه وإعارته؛ وصولا إلى ما يقتضيه متن الكتابة، من عناية بأدواتها، وتحسين الخط ليُنتفع به عند الكبَر؛ ثم تعظيم اسم الجلالة ولفظ النبوة جريا على عادة السلف. ويظل توجيهه بشأن حضور الكتاب والمكتبة في بيت المتعلم شاهدا على البعد الوجداني الذي يعد اليوم حلقة مفقودة في جل المبادرات الرامية إلى تحسين علاقة الطفل بالكتاب.

يقول ابن جماعة: ” إذا نسخ من الكتاب أو طالعه- يعني المتعلم- فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين، أو كرسي الكتب المعروف، كي لا يسرع تقطيع حبله. فإذا وضعها في مكان مصفوفة، فليكن على كرسي أو تحت خشب أو نحوه، والأولى أن يكون بينها وبين الأرض خلو، ولا يضعها على الأرض كي لا تتندّى أو تَبلى.. ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها أو شرفها، ومصنِّفها وجلالتهم. فيضع الأشرف أعلى الكل ثم يراعي التدريج، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل..”.

تتأسس علاقة الطفل بالمكتبة والكتاب منذ مرحلة عمرية مبكرة؛ حين تكون الأسرة مهيئة قبلا لتنمية الميول القرائية للطفل، وإثارة انفعالاته واستعداداته للتعامل مع المادة القرائية. فمنذ الشهور الأولى يُبدي الطفل اهتمامه بالصور والألوان، وبتقليب صفحات الكتب. لكن يتوقف الأمر على المناخ السائد في البيت لتشجيعه على صحبة الكتاب، باعتبار البيت مركزا أساسيا لتقديم الخبرات القرائية الأولى، والاندماج مع عالم المطبوعات الفسيح.

في عامه الأول يكون الطفل على استعداد لتذوق الكلمة المطبوعة بعينه وقلبه. وعندما تقوم الأم بالقراءة له، وتقديم محفزات بصرية وسمعية، فإنها تنمي مهاراته اللغوية وقدرته على التخيل. إن فعل القراءة، باعتباره مظهرا من مظاهر تفاعل الطفل مع بيئته الخارجية، يعزز اكتساب اللغة، مادامت هذه الأخيرة، بحسب نظرية بياجيه المعرفية، حصيلة استعداد مبكر لدى الطفل للتعامل مع الرموز اللغوية.

تنمو مهارة القراءة لدى الطفل من خلال علاقتها الديناميكية مع مهارات الاتصال الأخرى” من استماع، وكتابة، ولغة شفوية”، بحيث ينشأ تأثير متبادل في سياق التطور الذي تعرفه حياة الطفل المنزلية والمدرسية. لذا عندما تحرص الأم، ثم الأب في مرحلة لاحقة، على قراءة قصة وربط أحداثها بمواقف الحياة الحقيقية، فإنهما يقدمان نموذجا تحفيزيا ليحذو الطفل حذوه، ومهارة يرغب بتقليدها. وتُدعم دون هولداواي( Don Holdaways ) من خلال نظريتها عن تطور التعلم، هذا التوجه باعتباره تعلما طبيعيا عالي الجودة، مقارنة بما يجري في المدارس.

إن البيئة المنزلية غير الخاضعة للتوجيه المباشر، تُمكن الطفل من اكتساب مهارة القراءة في مرحلة مبكرة بفضل عمليات أربع هي:

- ملاحظة سلوكيات التعلم، بأن يُقرأ للطفل أو يشاهد الكبار يقرؤون.

- التعاون مع الراشد الذي يتعامل معه الطفل.

- التدرب، بأن يُجرب الطفل بمفرده ما قد تعلمه، دون توجيه أو ملاحظة. الأمر الذي يمنحه فرصة لتقييم أدائه، وتصحيح أخطائه.

- الأداء، بأن يتشارك ما تعلمه، ويتطلع إلى تأكيد الراشد المهتم والداعم لمجهوده.

إن وجود مكتبة أو ركن للقراءة في غرفة الطفل، يتيح له التعرض للكتب بصفة مستمرة. وهذا التعرض يعزز وعيه ببنية الكتاب، ويطور لديه معرفة إدراكية حول كيفية مقاربة مهمات القراءة. لكن يظل حضور الكبار حيويا لترسيخ مواقف إيجابية حيال الكتاب، خاصة وأن التبادل، والمشاركة، وحالة الدفء التي يصيرها وضع الراشد وهو يقرأ للطفل، تعد عاملا أساسيا وهاما في تطور تعلمه.

تتجاوز المكتبة حضورها كحيز مادي فقط، لتصبح ورشة يومية، يبرهن من خلالها الطفل على معرفة بالكتاب وأساليب التعامل معه. فيميز منذ وقت مرحلة مبكرة بين الصورة والأحرف المطبوعة، وبين بداية الكتاب ونهايته؛ ويحدد بداية القراءة واتجاهها (من اليسار إلى اليمين أو العكس بحسب لغة القراءة)، إلى غيرها من العمليات التي تُشركه في تعلم ذي معنى.

ويؤدي ارتباطه الوجداني بها، كما يشير فهيم مصطفى في كتابه (تهيئة الطفل للقراءة)، إلى حدوث ميل تدريجي للاستقلالية في الحصول على المعرفة والتعامل مع الكتب. فيتعلم منذ سنوات حياته الأولى كيف يقيم جسرا قويا بين المعرفة والحياة، بحيث تتحول الأحلام والمثاليات المنتقاة من الكتب إلى أعمال وإنجازات حقيقية.

أما على مستوى النمو العقلي فإن الكتاب يعزز كفاية العمليات العقلية للطفل، كالإدراك، والتصور والتخيل، والتفكير، ونمو اللغة؛ من خلال المهارات والخبرات التي تفعل فعلها في رسم عوالمه الإدراكية.

وللمكتبة أثر كبير في بلوغ الطفل مستوى متقدما من النضج الانفعالي، بخلاف الأطفال الذين يفتقر محيطهم الأسري لحضور الكتاب. ذلك أنه يوظف خبراته القرائية عند تعرضه لموقف مثير، مما يتيح له استخدام انفعالاته بشكل بناء.

بالانتقال إلى المدرسة تٌباشر مكتبة الفصل أو المكتبة المدرسية تقديم خبرات متعددة، تُغني الحس القرائي، وتتيح للطفل التعرض لمثيرات ثقافية جديدة. فمن خلال مقاربة تكاملية بين المنهاج الدراسي والخدمات المكتبية، يتعرف الطفل على أنظمة ترتيب الكتب وعلاقتها ببطاقات الفهارس، وإجراءات الاستعارة، وطرق البحث في الكتب المرجعية، كالموسوعات والأطالس.

لكن هل يمكن الإقرار بأن واقع المجتمع المدرسي يعكس تلك الصورة التي نطمح من خلالها إلى استعادة التشكل السابق لجذور التعلم الأولى؟

يكشف الواقع الميداني على ضعف، أو بالأحرى افتقار للحماس كي يندمج أعضاء المجتمع المدرسي مجددا في المكتبة. ويظل أفضل أداء للخدمة المكتبية هو الاستعارة الخارجية، والإرشاد المرجعي في حالة توجيه المستفيدين لأسئلة. وما يزيد الوضع سوءا هو تنامي ظاهرة الحصول على مصادر المعلومات من شبكة الانترنيت، والتصفح العابر للبيانات بطريقة لامنهجية، تفتقر لمهارات التعامل مع المعلومات، وتثير المخاوف بشأن قدرة الطفل على احتواء الانفجار المعلوماتي المتزايد.

في السادس من فبراير سنة 2018 م صرحت اليونيسيف بأنه في كل يوم يستخدم أزيد من 175 ألف طفل شبكة الانترنيت لأول مرة. وحذرت المنظمة من أن الفوائد التي يتيحها الوصول الرقمي لهؤلاء الأطفال لا يمكن أن تحجب مخاطر سوء الاستعمال، والتعرض للمحتوى المؤذي بكل أشكاله.

ولطرح بدائل ضمن السياسات الرقمية لبلدان العالم، دعت المنظمة إلى دعم إقامة المكتبات الإلكترونية، وتوسيع قدرات المكتبات العامة لتشمل التدريب على المهارات الرقمية، وحماية البصمة الإلكترونية التي يُخلفها الطفل مع كل نقرة بالفأرة.

حين ينشأ الطفل في أحضان مكتبة، فإنه يكتشف حقيقة ميوله وقدراته، ويتمتع منذ مرحلة مبكرة باستقلالية المعرفة والإدراك. وفي عالم رقمي كالذي نواجهه، فإن أي نظام تعليمي يطمح للمواكبة، هو بحاجة إلى طفل قارئ، يلج الفصل مزودا بإمكانات وقدرات تتيح له اكتشاف نمط التعلم المفضل لديه؛ فيتعلم كيف يكتسب المعرفة، وكيف يفكر بنفسه ويتأمل طبيعة تعلمه.

إن الحيز الثقافي الذي توفره المكتبة، يسهم بشكل كبير في توجيه خيال الطفل وسلوكه نحو الإنشاء لا الهدم، ويُهذب انفعالاته واتجاهاته النفسية نحو الأشياء أو الأشخاص. هكذا تصبح علاقة الطفل بالمكتبة مدخلا لسلمية العيش والتعايش، ونبذ العنف والسلوك المنحرف اللذين صارت أرقامهما صادمة ومفجعة.

تقول ماري ليونهاردت، مؤلفة (99 طريقة لجعل الأطفال يحبون القراءة):” إن السجون مليئة بالشباب المنحرفين الذين لا يعرفون القراءة، لأن القراء عادة لا يصبحون منحرفين أو مجرمين”.