إذا كانت المرأة قد حققت حضورًا بارزًا على مستويات متعددة، فما زال حضورها في مجال الفلسفة ليس بالقدر نفسه.. فلماذا؟ وهل من الدقة قسمة القضايا الفلسفية أو الفكرية بين الرجل والمرأة، بحيث يختص كل منهما بمجال معين؟ وهل تختلف المرأة عن الرجل في معالجة القضايا فلسفيًا، أم إن المنهج المتبع هو ما يحدد مسار المعالجة؟هذه الأسئلة وغيرها طرحها “إسلام أونلاين” على الأكاديمية المصرية الدكتورة سامية سلام، أستاذ مساعد بجامعة بني سويف.

• تأثرت بالفلسفة وأفكار الحرية والدفاع عنها وبالنقد الفلسفي والتأويل

• مشاهير الفلسفة الغربيين نظرتهم للنساء متدنية!

• التأويل قراءة واعية للنص لا تأخذ بظاهره فقط

• المبالغة في تقديس آراء السابقين تجرنا إلى سلبيات الجمود

• الخطاب الديني عليه أن يتحرر من مفاهيم الهيمنة والشمول والقطع

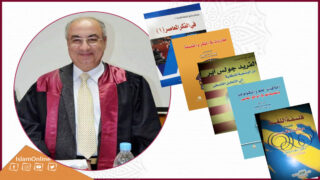

ضيفتنا في هذا الحوار حاصلة على الدكتوراه عن (مفهوم السلطة بين المعتزلة وإخوان الصفاء) عام 2007م، وعلى الماجستير عن (المقومات الأساسية في فكر ابن تيمية) عام 2000م، ولها العديد من الدراسات والأبحاث المنشورة في الدوريات والمؤتمرات؛ ومنها: دور علماء المسلمين في تطوير منهج الاستقراء. الفساد الأخلاقي وانهيار الحضارات. جذور الاستبداد. التأویل وسلطة الدین عند نصر أبو زيد. السيرة الذاتية لزكي نجيب محمود من خلال “حصاد السنين”.. فإلى الحوار:

كيف بدأت مسيرتكم في مجال الفلسفة؟

منذ صغري قد منَّ الله عليَّ بحب المناقشة واستقصاء الحقائق؛ وكنت أرغب في جمع المعلومات، والرّبط بين الموضوعات، والإلمام بالكثير من المعارف المختلفة في مجالات متنوعة، وبناء مهارة التحليل والتركيب.

وفي المرحلة الثانوية درست الفلسفة، فعشقتها وشعرت بحاجتي إلى تعلم التفكير النقدي، من أجل تحسين أدائي وتكوين قدراتي المنطقية؛ إذ يمكنني هذا من الكشف عن التناقضات في الأفعال الإنسانية وتحدي المبادئ الأخلاقية العقائدية البحتة، ويساعدني على التفاعل مع الظروف الاجتماعية السلبية، وتكوين فهم عميق لذاتي؛ فمن خلال حبي للفلسفة والمعرفة قادني ذلك لفهم الموجودات وتفسير بعض ما حولي.

أدركت حينها أن الفلسفة ستمنحني قدرًا كبيرًا من الثقافة، حيث إن الفلسفة تبحث في كل الموجودات وترتبط بجميع العلوم. وكونها “أم العلوم” كما توصف، فدارسها سوف ينهل منها قدرًا كبيرًا من المعرفة والثقافة.

ما أهم الشخصيات التي تأثرتم بها، علميًّا؛ قديمًا أو حديثًا؟

بالقطع تأثرت بأساتذتي في كلية الآداب/ جامعة عين شمس، ومن أهم الفلاسفة المسلمين الذين تأثرت بهم في دارستي أيضًا شخصية الغزالي (ت 505هـ) وما تركه هذا الفيلسوف من كتب وأعمال. وبخاصة كتبه في أصول الفقه مثل كتابه (المستصفى).

وفي مقدمة كتاب (المستصفى) ذكر الغزالي مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان، وذكر شرط الحد الحقیقي وشرط البرهان الحقیقي؛ فعلم أصول الفقه عبارة عن قواعد عقلية، يقوم أساسًا على التعليل والبحث عن الحكمة من تشريع الأحكام والبحث عن عللها، ويشتمل على كل خصائص الفلسفة العامة من: التفكير، والتحليل، والتعليل، والبحث المنهجي، والاستدلال العقلي.

وتأثرت أيضًا ببعض المفكرين المعاصرين الذين تبنوا الدعوة إلى الحرية، والجهاد في سبيل توجيه الأدب العربي نحو نهضة أدبية؛ ولعل أهمهم: طه حسين الذي دعا إلى ضرورة الانفتاح على الثقافة الغربية، فقد حاول التزود بأسس المعاصرة، وارتكن إلى العقلانية في الفكر والاستقلالية في الرأي، وإلى الابتكار والتحرر في البحث الأدبي والتمرد على التقاليد.. كما تناول قضايا التنازع حول ثقافة النقل وحرية العقل، والعلاقة بين الشرق والغرب، وقضايا التجديد في الفكر والأدب، وتهيئة المناخ الفكري للأفكار النهضوية.

وجعل طه حسين من النموذج الغربي انطلاقةً للإصلاح والتحرر من أزمة الثقافة العربية ونواقصها.. وهذا الاتجاه الذي سلكه طه حسين، فيما كان يكتبه، هو ما جعل منه في نظر معارضيه تغريبيًّا، ينتصر للثقافة الغربية، في مقابل الثقافة العربية. لكنه غيَّر أساليبه بعض الشيء في سبيل الاقتراب من النموذج الحضاري الإسلامي، رغم إعجابه بالنموذج الغربي.

وماذا عن الأفكار التي أثرت في فكركم في مجال الفلسفة؟

تأثرت بأفكار عديدة مثل: فكرة الحرية والدّفاع عنها وعن الحقّ في الاختلاف وعن الغيريّة، فجوهر الفكر الفلسفي هو الحرية والتحرر، كما يقول “كانْت”؛ أي خروج الانسان من قصوره الذهني الذي اقترفه بحق نفسه وتجاوز ذلك إلى فهم الوجود وتفسيره وإعطائه معنى أخلاقيًّا، ويجب أن تكون تلك الغاية القصوى للفلسفة.

وتأثرت بفكرة النقد الفلسفي الذي يعيد التفكير في الموروثات. وتأثرت كذلك بفكرة التَّأويل بوصفه قراءة واعية للنَّص.

كيف تنظرون إلى الإسهام الفلسفي المعاصر؟

إسهامات بعض المفكرين والدارسين في الوقت الراهن، أضافت رؤى جديدة، وهناك تحولات في محتوى وشكل الإنتاج الفلسفي أبرزت أهمية وخصوبة الكتابات العربية في حقل المنطق والفلسفة، وهي إسهامات نوعية تستحق أن تكون أساسًا جديدًا لتطوير النظر الفلسفي. ويسهم الفكر المعاصر في إعادة صياغة المفاهيم الفلسفية، بل ويكمن موضوع الفلسفة في إبداع مفاهيم جديدة، لم يكن لها وجود سابق.

والفلسفة الآن أصبحت ذات طابع تطبيقي يمكنها فتح مجالات فكرنا نحو إحداثيات العصر حتى نمتلك عصرنا ونفهم آلياته. وعندما يقترب التفكير الفلسفي المعاصر أكثر من مشاغلنا وهمومنا وأمورنا الحياتية- وذلك بآليات الفلسفة وتقنياتها، مطيحاً بعزلتها- سيكون هذا التفكير مجبرًا على إبراز الصبغة العملية التطبيقية للفلسفة، وسيعتبر أن مجالها الحقيقي قد تحدد الآن في النقد والعقل والتعقّل.

وما مدى حضور المرأة في الإسهام الفلسفي بوجه عام؟

الفلسفة ليست للرجال فقط. فمنذ عصر الإغريق واليونان، عرفنا سقراط وأفلاطون وأرسطو، ونادرًا ما كانت تُذكر النساء في هذا العالم الذي يكاد يُعتقد أنّ الفلسفة حكر على الرجال فحسب، فلا يُسمع بهن خارج الكتابات الأكاديمية، رغم أنّ النساء بدأن بالتفلسف منذ عصر اليونان.

والعديد من هؤلاء النساء وضعنَ أفكارًا في الأخلاق والمجتمع والسياسة والحبّ والجمال، وكثيرون، ربما، يعرفون اسم حنة آرنت والتي تعد مفكرةً بارزة في الفلسفة السياسية.

وعلى الرغم من مظاهر الحداثة البادية على بعض المجتمعات العربية والخطابات المتداولة حول المرأة وحقوقها، لكن لا ينكر أحد أن حضور المرأة أقل بكثير من حضور الرجل في المجال الفلسفي، بالرغم من ظهور مدارس نسوية كثيرة، وكان لكل مدرسة محاولة لفهم أسباب الاضطهاد ومناهضة التمييز الواقع ضد المرأة.

لماذا لا يبدو هذا الحضور بارزًا؟

من المعروف أن في هذا المجال تشكل النساء غالباً نسبة قليلة (يقال أقل من 20%) من مجموع أعضاء هيئات تدريس الفلسفة في الجامعات الغربية، لكن هذا الحضور النسائي بارز ويظهر كل يوم، وأظن أنه خلال سنوات قليلة ستتغير الأمور لصالح المشاركات النسائية.

هل من الدقة قسمة القضايا الفلسفية أو الفكرية بين الرجل والمرأة، بحيث يختص كل منهما بمجال معين؟

بالطبع لا.. فلا فارق بين عقل الرجل وعقل المرأة؛ فبالرغم من سيطرة الأسماء الذكورية على تاريخ الفلسفة، بينما ألقي بالنساء إلى هوامش التغييب أو سُمح لهن بلعب الأدوار المساندة للفلاسفة العظام، لكن هناك اليوم حضور لعدد ما يزال قليلاً نسبيًّا لفيلسوفات.

وهناك اليوم عدد من الأبحاث والكتابات والمقالات الفلسفية النسائية التي تكتبها مفكرات ودارسات أكثر من أي وقت مضى، ولم تعد قوائم القراءة الملحقة بالمواد الدراسية في الأقسام التي تدرس الفلسفة بالجامعات مقتصرة على أسماء فلاسفة غربيين ذكور، بل هي متنوعة نوعًا ما، ومنها كتابات لفيلسوفات وفلاسفة.

إذا كان الرجل والمرأة يختلفان من حيث الطبيعة والميل نحو العقل أو القلب، فهل يختلفان في معالجة القضايا فلسفيًا، أم إن المنهج المتبع هو ما يحدد مسار المعالجة؟

من المؤكد أن المنهج المتبع هو ما يحدد مسار المعالجة، لكن تاريخ ممارسة المرأة للعمل الفلسفي كان ولا زال متدنيًا، وكانت آراء أرسطو في العهد اليوناني تقرر أن المرأة لا تصلح إلا للإنجاب وأنها لا يمكن أن تمارس الفضائل الأخلاقية مثل الرجل؛ فهي مجرد مخلوق مشوه أنتجته الطبيعة، أما أفلاطون فيرى المرأة أدنى من الرجل من حيث العقل والفضيلة، فكان يأسف لأنه ابن امرأة ويزدري أُمّه لأنها أنثى!

أما سقراط فكان يرى أن المرأة مثل الشجرة المسمومة التي يكون ظاهرها جميلاً لكن الطيور تموت عندما تأكل منها.

وبعد العصر اليوناني لم يختلف الأمر كثيرًا، بل استمرت النظرة الدونية في كتابات الفلاسفة؛ فيرى جون جاك روسو أن المرأة لم تخلق لا للعلم ولا للحكمة، وإنما لإشباع غرائز الرجل وإقناعه بحسنها وجمالها. هؤلاء للأسف هم مشاهير الفلاسفة ونظرتهم المتدنية للنساء.

الذكورية لازالت مهيمنة هذا هو الحال الآن، لكن الباحثات الجادات في المجال الفلسفي أصبحن يخترقن كل الموضوعات الفلسفية بكل جرأة.

لكم اهتمام بقضية “التأويل”.. كيف تنظرون لهذه القضية؟ ولماذا تثير الكثير من الجدل، لاسيما فيما يتصل بالقضايا الفلسفية؟

التَّأويل قراءة واعية للنَّص لا تأخذ بظاهره فقط، وإنما تَغُوص في أعماقه وهو ضروري لإقامة الفَهم وللبحث عن المعاني المُتضمنة في المعنى الظَّاهر، ويحتاج التأويل إلى جُهد ومَشَقة وممارسة ليتم تَرْجِيح أحد الاحتمالات، ولا يمكن للباحث في النَّص الدِّيني أن يَتَخَلَّى عن التأويل حتى لو صَرَّح بذلك؛ فإطلاق الصِّفات المعنوية يصح بدون تأويل، أمّا الصفات الحِسِّية فلا يمكن إطلاقها دون تأويل، لأن التأويل يكشف عَمَّا تَنْطوي عليه النصوص من معانٍ ومقاصد وأفكار وأحكام.

ولابد أن يقام التأويل على قواعد منظمة، فيلتزم المؤول بضوابط التأويل؛ ومنها عدم معارضة نص ومعرفة لسان العرب من مفردات وتراكيب ومعانٍ.

وتبحث كل قراءة مُتعَمِّقة للنَّص عن تفسيرات مختلفة عن تلك القراءات السَّطحية، فلا يمكن أن تستهلك كل معاني النّص من خلال تأويل واحد، أو عدة تأويلات، وكل ما يَصْبُو إليه المؤول الوصول إلى أقرب المفاهيم في التفسير، ولذلك فإنَّ بعض المُؤوّلين المُسْتَنِيرين كانوا يَرون أن ما قدموه من مبادئ ليست قَطْعِية مُلْزِمة، وإنما هي ظَنِّية؛ ولذلك فإنه لا مانع من الاختلاف في وجاهتها.

وبذلك تضاربت الفرق الإسلامية بين رفض الصِّفَات الحِسِّية وبالتالي تأويلها، وبين قبول هذه الصِّفَات ورفض تأويلها؛ وقد خرجت بعض الفرق كالمعتزلة بهذه الصِّفَات عن مدلولها الحسي، لأن هذه الفرقة أخضعت النص للعقل، وإن تعارضا فالأولوية لديهم للعقل.

وأهم من يمثل رفض تلك الصِّفَات الحِسِّية من الأشاعرة: فخر الدين الرازي (ت 606هـ)؛ فقد اعتنى بإقامة البراهين العقلية والنقلية على استحالة وصف الله تعالى بما يستلزم الجسمية؛ فالاستواء بالنسبة له قهر الباري واستيلاؤه، ونزوله بره وعطاؤه، ومجيئه حكمه وقضاؤه، ووجهه وجوده، وعينه حفظه، وعونه اجتباؤه، وضحكه عفوه، ويده إنعامه، وإكرامه اصطفاؤه.

هذا يأخذنا إلى قضية “تجديد الخطاب الديني”.. وكيف يمكن تحقيق هذا التجديد؟

لا يقصد بالتجديد تغيير النصوص وتبديلها، بل فَهْمها وتطبيقها على نحو يلائم العصر ويستوعب النوازل، ويتسع للحكم على مستجدات العلم ومتغيرات الحياة؛ ولذلك فإن تجديد الخطاب الديني يستوجب التَّأويل وهو ضرورة عقلية؛ فالأصول لا يمكن الخوض فيها، أمّا الفروع فهي أمور لابد أن تكون مجالاً للتأويل، فقد كانت حكمة الله تعالى- كما يقول الشاطبي- “أن تكون فروع هذه المِلَّة قابلة للأنظار ومجالًا للظّنون. وقد ثبت عند النُّظَّار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، فالظَّنيات عريقة في إمكان الاختلاف لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف”.

إن “تجديد الخطاب الديني” طريقنا لكي ننجو من جمود القراءات التحريفية والسطحية للنص القرآني، وهو ضرورة شرعية وحاجة موضوعية للتوافق مع سنن التطور في الحياة، وليس مطلبًا سياسيًّا لتحقيق أهداف أيديولوجية آنية لنظام بعينه. وهو تفاعل إيجابي بين الواقع الحي والمتغير باستمرار؛ فالنص يحتضن العديد من الاحتمالات، ولذلك تطرح دائمًا قضية “تجديد الخطاب الديني” في عصرنا الحالي بقوة من أجل تطبيق النصوص على نحو يلائم العصر، ويراعي النوازل والمستجدات، ويستبعد تلك النظرة الحرفية والظاهرية التي لا تبصرنا ببواطن الأمور ومراميها الخفية، وتجعل العقل يتعثر منهجيًّا؛ والسبب الرئيس في ذلك: إهمال البعد الحقيقي الباطني في النصوص.

وأزمة الخطاب الديني الحالي أنه لا يستوعب التطلعات التنموية البشرية؛ ولكن هذا لا يقتصر على الدين الإسلامي فحسب، بل عانت الديانات الأخرى أيضًا ولازالت تعاني من خطاباتها السطحية بسبب تسلط رجال الدين، وفقدان الخطاب الديني ذاته لمعطيات ومقتضيات العصر. بل إنه يقدم نفسه على أنه خطاب يمتلك حقائق كثيرة جدًا، ولا يستطيع أحد, أو لا يجب على أحد أن ينازعه في هذه الحقائق أو يناقشها، وإلا كان من الخارجين على الدين.

ولكي يضمن الخطاب الديني التواجد والاستمرار يجب أن يتحرر من مفاهيم الهيمنة والشمول والقطع، ومن القراءة الحرفية الظاهرية للنصوص، وأن يتخذ آليات جديدة عند قراءة النص، ويتجه إلى قراءة عصرية تعتمد على سيادة العقل لا على التقليد.

هذه هي آليات تجديد الخطاب الديني من أجل خطاب تنويري يعمل على تحرير الفكر الديني المعاصر من الانغلاق، والوقوف ضد الاستخدام النفعي والتوظيفي للدين، ولمواكبة الواقع واستيعابه، والتعامل مع المستجدات والتطورات والنوازل.. وهذا يعني أن الخطاب الديني يجب أن ينطلق من ثوابت العقيدة وإعادة قراءتها وفهمها بناء على التغيرات والتطورات العلمية والفكرية، ليقدمها بأساليب جديدة تتفاعل مع الواقع الجديد، ويعيد أيضًا قراءة وفهم أحكام الشريعة وفقهها حتى تصبح صالحة لكل زمان ومكان.

إن المبالغة في تقديس آراء علماء القرون الأولى في تاريخ الإسلام، والمبالغة في رفض أي فكر وافد، والحذر الشديد من الأخذ بشيء مما عليه أتباع الحضارات الأخرى؛ سيجرنا إلى سلبيات الجمود والإشكاليات.. وشيء طبيعي أن يحيط بهذا الخطاب شكوك وتوترات وتباين مواقف.