أثناء نقاش وحوار مع بعض الاخوة حول القراءة والكتاب قال أحدهم جملة وقعت في نفسي وفتحت لي بابا للتفكير والتأمل حولها، إذ قال : “القارئ شريك في الكتاب “فتأملت مسألة التعامل مع الكتاب من وجهة نظر القارئ ومن تجربة القارئ الشخصية وبأفكار القارئ بغض النظر عن أفكار الكاتب ومراده

تساءلت في نفسي: هل من الممكن التفكير في الكتاب باعتباره ظاهرة فينومينولوجية والتعامل معه على هذا الأساس؟

بداية دعني أشرح بشيء من التبسيط ما المقصود بـ “الفينومينولوجيا” وما هو المنهج الفينومينولوجي؟

الفينومينولوجيا (الظاهراتية) هي منهج فلسفي يهتم بدراسة الظواهر كما تُعاش وتُدرك من قبل الوعي البشري، دون افتراضات مسبقة عن وجودها الموضوعي أو تفسيرها العلمي. بمعنى آخر، هي محاولة لفهم تجربة الإنسان الذاتية للعالم من حوله.

كلمة “فينومينولوجيا” مشتقة من اليونانية ، “فينومينون” تعني “الظاهر” أو “ما يبدو”، لوجوس تعني “علم” أو “دراسة” وبالتالي، الفينومينولوجيا هي “علم الظواهر” أو “دراسة ما يظهر للوعي”.

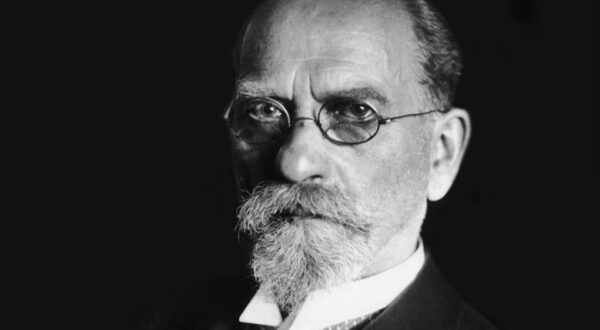

المعروف أن الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل Edmund Husserl هو المؤسس الأساسي لهذا المذهب- بالمعنى الذي عرفناه للتو – في أوائل القرن العشرين، مع العلم أن مصطلح الفينومينولوجيا استخدم قبل هسرل من قبل فلاسفة آخرين مثل هيجل وبرنتانو ولكن بمعان مختلفة، أما هوسرل فدعا إلى العودة إلى “الأشياء ذاتها” أي إلى الخبرة المباشرة كما تُعاش، بعيدًا عن التفسيرات العلمية أو الميتافيزيقية.

المبادئ الأساسية للفينومينولوجيا

- الوعي دائمًا وعي بشيء

لا يوجد وعي فارغ، كل تجربة واعية تتجه نحو موضوع ما (فكرة، إحساس، شيء…). - الإقصاء (Epoché)

تعليق الحكم على وجود الأشياء خارج الخبرة الذاتية، والتركيز فقط على كيف تظهر لنا بمعنى آخر معايشة تجربتنا الذاتية مع الظاهرة من وجهة نظرنا نحن فقط هو وإقصاء تجارب وأحكام الآخرين. - القصدية (Intentionality)

الوعي ليس مجرد استقبال سلبي، بل هو دائمًا متجه نحو شيء ما، ويمنحه معنى. - الوصف بدلًا من التفسير

الفينومينولوجيا تهدف إلى وصف التجربة كما هي وكما تظهرلك وتبدو لك، وليس تفسيرها أو تحليلها أو معرفة الأسباب الكامنة خلفها.

كيف تُستخدم الفينومينولوجيا في القراءة؟

التركيز على التجربة الذاتية

بدلًا من تحليل النص من منظور خارجي (مثل السياق التاريخي أو النقد الأدبي)، تسأل: كيف يظهر هذا النص لي؟ وما هي المشاعر أو الأفكار التي يثيرها فيّ؟ كيف يتفاعل وعيي مع الكلمات والصور؟

تعليق الأحكام المسبقة (Epoché)

القراءة الفينومينولوجية تعني تجنب الأحكام المسبقة حول النص أو المؤلف أو ماذا قيل عن هذا الكتاب والكاتب من قبل الآخرين، كذلك أن تقرأ النص كما لو أنك تراه لأول مرة، وتسمح له بأن “يتكلم” إليك دون تدخل خارجي.

الوصف بدلًا من التفسير

فتصف تجربتك مع النص: كيف شعرت؟ ماذا لاحظت؟ كيف تغير إدراكك؟ لا يهم تفسير أو تحليل النص مباشرة ولا ترهق نفسك مع مراد الكاتب، بل بإمكانك التركيز على كيف يظهر لك أنت وكيف تفهمه أنت.

القصدية (Intentionality)

هنا أنت تتجه نحو النص بقصد معين، هل هو فهم النص هل تحاول فتح آفاق أخرى من خلال هذا النص أم الشعور به وعيش تجربة معينة من خلال النص، هذا القصد يؤثر على كيف يظهر النص لك.

دعنا نشبه التفاعل الفينومينولوجي بين القارئ والكتاب بتفاعل المشاهد مع لوحة فنية أودع فيها الرسام أشكالا وخطوطا وألوانا معينة تعبر عن قصده وأفكاره ثم تركت هذه اللوحة للناس فكان لكل شخص تجربته وفهمه ووعيه الخاص تجاه هذه اللوحة ولربما أنتجت اللوحة أفكارا في أذهان الناس وتفاعلا أعمق مما قصده الرسام نفسه، فبنفس الطريقة يمكن التعامل مع الكتاب ومع أي نص مكتوب.

عندما تقرأ بالطريقة الاعتيادية فأنت قد تحاول من خلال الكلمات الوصول لمراد الكاتب أي لعقله أو بمعنى آخر أنت تحاول الوصول لما وراء الكلمات لأفكار الكاتب في ذاتها، فقد تصل لها أو لا تصل.

ثمة فلاسفة يرون أن فهم النص بشكل كامل ونهائي غير ممكن، وأن النص دائمًا مفتوح لاحتمالات كثيرة فهو متغير ومراوغ ، وأن القارئ يُشارك في إنتاج المعنى لا في استقباله فقط. هذه الرؤية ترتبط بشكل كبير بالفلسفة المعاصرة، خاصة في مجالات ما بعد البنيوية والتفكيك، من هؤلاء الفلاسفة على سبيل المثال جاك دريدا الذي يرى أن المعنى ليس موجودًا داخل النص بشكل جاهز، بل هو نتاج عملية القراءة، ويتغير بتغير السياق والقارئ، واللغة المستخدمة فـ “لا يوجد معنى نهائي، بل هناك سلسلة لا نهائية من الإحالات اللغوية.”

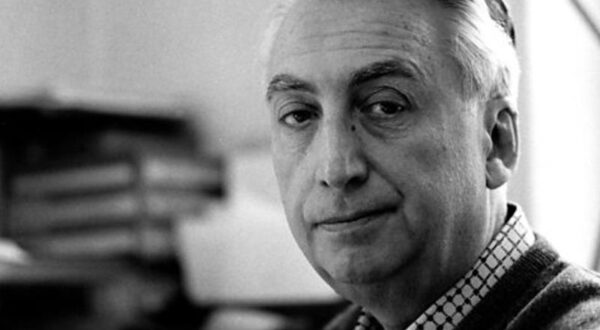

كذلك هناك رولان بارت الذي كتب مقالة شهيرة بعنوان “موت المؤلف” و نشرها عام 1967 والتي أثارت جدلاً واسعًا وردود فعل متباينة في الأوساط الفلسفية والأدبية. بارت دعا فيها إلى فصل النص عن مؤلفه، وكان يرى أن المعنى لا يُحدد من قبل الكاتب، بل يُنتج من خلال القارئ.!! إذا كان الحال كذلك، فلماذا ترهق عقلك وقلبك في محاولة الوصول لمراد الكاتب الحقيقي بشكل كامل؟

هكذا عندما تقرأ الكتاب بمنهجية فينومينولوجية فهذه قراءة مختلفة وعالم آخر لأن المهم هنا هو ما يظهر لك أنت من خلال الكلمات وما هي تجربتك الخاصة وفهمك ووعيك الخاص أنت لهذا النص ولهذه الكلمات.

هذا كله يقودنا إلى القول بأن تجربة القارئ وأفكاره ومشاعره تجاه الكتاب لا تقل أهمية عن أفكار الكاتب نفسه، وأن رصد وتجميع أفكار القراء وتجاربهم الشخصية مع الكتاب من وجهة نظرهم هم قد تضعنا أمام ثروة فكرية إنسانية لا يمكننا التقليل من شأنها.