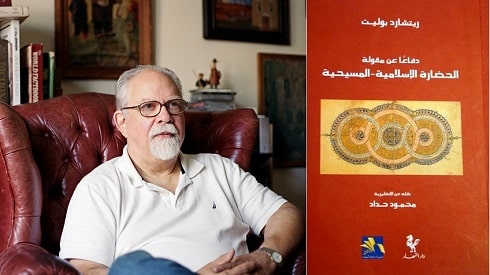

“الحضارة الإسلامية-المسيحية”.. مفهوم جديد قدمه ريتشارد بوليت أستاذ التاريخ بجامعة كولومبيا وعضو جمعية الدراسات الشرق الأوسطية Middle East Studies Association، والذي شغل منصب السكرتير التنفيذي لها في الفترة بين 1977 و1981 في كتاب متوسط الحجم صدر تحت هذا العنوان في عام 2004 عن دار النشر لجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة والتي يدرس فيها المؤلف التاريخ الإسلامي في العصر الوسيط.

ويهدف الكتاب لصياغة وبلورة رؤية مختلفة تناهض فكرة صراع الحضارات لصامويل هنتنجتون. والفكرة خلف المفهوم مفادها أنه على الرغم من طابع العداء الذي غالبا ما فرق بين الإسلام والغرب، فإن لديهما جذور مشتركة ويقتسمان جانبا كبيرا من تاريخهما. فالمواجهة الحالية بين الإسلام والغرب لا تعود إلى اختلافات أساسية بينهما، وإنما إلى إصرار قديم ومتعمد على إنكار صلة القرابة فيما بينهما. وتستند مقولات الكاتب في دفاعه عن تلك الفكرة وتأسيسه لها إلى المحاور التالية: – المشتركات بدلا من المواجهة والصدام – لماذا مفهوم “الحضارة الإسلامية-المسيحية” – من فهم الماضي ..إلى استشراف المستقبل.

المشتركات بدلا من المواجهة والصدام

بدأت فكرة صياغة هذا المصطلح بمقال كتبه بوليت عام 1970، ثم نمت مع إدراك أن عودة الإسلام كقوة سياسية لم يكن فقط أبرز التطورات المعاصرة في العالم الإسلامي، وإنما كان وراء تلك العودة أسباب تاريخية واضحة وضرورية في الواقع. وقد أكد قيام الثورة الإسلامية بعد بضعة أعوام وجود تلك الخلفيات، ومنذ ذلك الوقت وهو مهتم غاية الاهتمام بالسياسة في العالم الإسلامي.

ومن اللافت أن الأوساط الأكاديمية الغربية استقبلت هذا الكتاب بتجاهل شديد وتهميش في حين كانت النقاشات محتدمة حول فكرة “صدام الحضارات” التي أطلقها بروفسور جامعة هارفارد صمويل هنتنجتون كعنوان لمقالته بمجلة فورين أفيرز Foreign Affairs عام 1993. إذ سرعان ما انبرى آنذاك الخبراء والأكاديميون في تنظيم صفوفهم بين مؤيد ومعارض لتلك العبارة ، مؤسسين أرائهم في الغالب على الجانب البلاغي للعنوان دون الخصوصيات التي انطوى عليها زعم هنتنجتون. إن هنتنجتون، بإشهاره لهذه العبارة في لحظه مواتية وتحت رعاية فكرية وأكاديمية، قام بإحداث تحول في خطاب المواجهة مع الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. ومفاد هذا التحول أن صارت المعادلة الجديدة للمواجهة ذات أبعاد كونية: الدين الإسلامي، وبمعنى أدق الأمة الإسلامية العالمية التي تعتنق ذلك الدين، ضد الثقافة الغربية المعاصرة بظلالها المسيحية واليهودية ونزعتها الإنسانية العلمانية. فكيف لعبارة تم اختيارها جيدا أن تتحدى مدركات الواقع بهذا القدر من السرعة والحسم؟

إن الأمانة تقتضي منا الاعتراف بأن هنتنجتون لا يحدد أفكارا دينية معينة في “الحضارة الإسلامية“، التي يرى أنها جُبلت على الاصطدام بالغرب في القرن الحادي والعشرين. فأطروحته تركز على مقارنة “حضارة غربية” مثالية تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان والاقتصاد الحر والعولمة، في مقابل أخرى ذات هياكل اقتصادية واجتماعية وسياسية في مناطق أخرى من العالم يرى هنتنجتون أنها غير موائمة، ومناوئة، وعاجزة عن التطور. هذا المنحى من الفكر لا يختلف كثيرا عن النظريات التي أخذت على عاتقها تفسير التقدم الكوني باتجاه الحداثة، ممثلة في الغرب المعاصر، وحظيت بشعبية طيلة الربع قرن التالية على الحرب العالمية الثانية. لكن هنتنجتون يصحح أحد أوجه القصور الذي انطوت عليه نظريات “التحديث” المبكرة تلك. ففي الخمسينيات والستينيات اتفق عموم المُنَظِرُونْ على أن التحديث سوف يلقي بالدين في دائرة اللامهم بالنسبة لمجال الشئون العامة. إلا أن موجة الإسلام السياسي الحركي، الذي بلغ ذروته الأولى مع الثورة الإيرانية عام 1979، أظهرت خواء تلك التنبؤات، وهو ما أفسح المجال أمام هنتنجتون لإعادة تقديم العامل الديني في مصطلح خالٍ من التأسيس الديني، لكن ضمن إطار أكثر تشاؤما وصراعية للتطورات المستقبلية للعلاقة بين الإسلام والغرب.

وفيما عدا المسيحيون الإنجيليون منهم، لن يوافق المتحيزون لمقولة هنتنجتون رؤية ماثيوس في كل تفاصيلها. فماثيوس، باعتباره من رجال التبشير، سيعبر عن اعتقاده الصلب في أن البروتستانتية يمكنها أن تقوم بدور مايسميه، “الصوت الذي سيمنح ] الشباب المسلم [ الكلمة الكبرى لينعموا بحياتهم الشخصية وليقيموا نظاما جديدا للحياة في بلادهم.” أضف إلى ذلك أنه كان ناقدا للغرب، وكان في نقده صدى غريب لبعض الأصوات المنادية بالصحوة الإسلامية، وهو ما يدفعنا لافتراض أن يكون لذلك النوع من النقد جذور في بقاع أخرى غير أراضي المسلمين. تفصح الفقرات التالية عن مضمون رؤية ماثيوس في هذا الصدد، حيث استطرد قائلا: “لن تتمكن الحضارة الغربية أبدا من قيادتهم نحو ذلك الهدف، فهي مهووسة بالغنى المادي، مترهلة بالفائض الصناعي، سكيرة بمعجزات التقدم العلمي فيها، عمياء البصيرة عن غنى عالم الروح”.

لقد أصاب هنتنجتون الوتر الحساس بإعادة صك عبارة “صدام الحضارات”، ونجح في الإمساك بتلابيب منظومة المشاعر المختلجة والمتوقة إلى شعار يجسدها منذ أن أطاح الخوميني بعرش الشاه. ففي ذلك الوقت، ظهرت عبارات من على شاكلة “هلال الأزمات”، “قوس عدم الاستقرار”، “الثورة الإسلامية”، لكن لم يحالف النجاح كليا أي منها. ووقتئذٍ، لم يكن ثمة كثير من الجدل، على الأقل فيما يخص الغموض المحيط بموضعة مكنون السياسة الخارجية، فقد كان هناك اتفاق حول ماهية الشيء الذي احتاج إلى تسمية، لكن التعبير عنه في عبارة واحدة كان أمرا بالغ الصعوبة. وهكذا أمسكت عبارة “صدام الحضارات” بزمام ذلك الخيال الماثل في الأذهان، وبتلابيب الجدل حول الإٍسلام والغرب، وذلك كونها قد اتصفت بالديناميكية والتفاعلية والبساطة في مقاربة هنتنجتون للتعريفات والحدود المفاهيمية الواهية، وأيضا لعدم ظاهرية طابع العنصرية والتعصب الأعمى فيها الذي اختفى بمهارة خلف رصانة علمية لأستاذ له احترام ومكانة، فضلا عن طابعها الهيجيلي الغامض والمتمثل في العمق الظاهري لموازنتها الجدلية بين الخير والشر. وبالإضافة لما سبق، فقد ساهم في حسم عبارة “صدام الحضارات” المنافسة لصالحها، تلك الحظوة الرفيعة لواضعها كأحد علماء السياسة البارزين، وحصافة الرؤية التي تشتهر بها سمعة مجلة “فورين أفيرز” لدى عموم قرائها.

لكن تلك الجاذبية الخارجية، التي حظيت بها العبارة، تستبطن الزعم بأن الحضارات التي جُبلت على الصدام فيما بين بعضها البعض لا يمكنها التماس في مستقبل مشترك. وبذلك يمسي الإسلام لدى هنتنجتون لا خلاص له. ذلكم قدر الإسلام، جفت الأقلام وطويت الصحف.

في المقابل نجد أنه منذ الخمسينيات فصاعدا، ومع تكشف واقع الهولوكوست وتجلي العواقب الوخيمة للعداء الأوروبي للسامية، أخذ مصطلح “الحضارة اليهودية-المسيحية” “Judeo-Christian Civilization” في الظهور تدريجيا من مجرد خلفية فلسفية غامضة – عندما استخدم نيتشه تعبير “اليهودية- المسيحية” باستهزاء في كتابه المسيخ الدجال The Antichrist ليصف سقطات المجتمع- حتى أصبح هذا التعبير الإطار النظري لشعور جديد بالاستيعاب تجاه اليهود، وللتبرؤ المسيحي الكوني من البربرية النازية.

ويرى بوليت أن القبول غير المشروط لعبارة “الحضارة اليهودية-المسيحية” كمرادف لعبارة “الحضارة الغربية” يكشف بجلاء عن أن التاريخ ليس قدرا حتميا. فلا يمكن لأحد، حتى من ذوي المعرفة الضحلة بعلاقات المسيحيين واليهود في الألفيتين السابقتين، أن يفوته مقدار الاستخفاف في وصل جماعتين دينيتين بمصطلح واحد رغم أنهما ولا ريب لم يجتمعا سويا في الأغلب.

قد يزعم البعض بأن مصطلح الحضارة اليهودية – المسيحية صالح، مشيرا في ذلك إلى الجذور التوراتية المشتركة، واقتسام الاهتمامات اللاهوتية، والتفاعل المستمر على المستوى الاجتماعي، والإسهامات المتبادلة لتكوين ما أصبح في العصور الحديثة سياجا مشتركا للفكر والشعور، الأمر الذي يعطي للمجتمعات اليورو-أمريكية صبغة مسيحية ويهودية وأرضية صلبة للإعلان عن تضامنها الحضاري. لكن الروابط الكتابية والعقيدية فيما بين اليهودية والمسيحية ليست بأمتن من نظيراتها فيما بين اليهودية والإسلام أو بين المسيحية والإسلام، والمؤرخون على علم واف بالإسهامات العديدة للمفكرين المسلمين في إثراء المرحلة المتأخرة من العصور الوسطى بالتفكير العلمي والفلسفي الذي بنى عليه لاحقا الأوروبيون المسيحيون واليهود لإنشاء الغرب الحديث.

وفضلا عن ذلك، لم يكن ثمة ما يعوق الاتصال بين الإسلام والغرب. فبغض النظر عن فترات الحروب بين الجانبين، أقام التجار الأوروبيون على مدى قرون تجارة نشطة مع المسلمين عبر السواحل الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط؛ كما امتلأ الخيال الأوروبي لفترة طويلة بقصص عن البربر وعن المسلمين المناهضين للحملات الصليبية، وعن الخيال الشرقي. وعلى المستوى السياسي، فإن أربعة عشر دولة من دول أوروبا التي تضم اليوم أربعة وثلاثين دولة كانت واقعة كليا أو جزئيا تحت الحكم الإسلامي لفترات تصل إلى قرن من الزمان أو يزيد. لكن أحيانا ما يصف المؤرخون بهذه البلدان فترات الحكم الإسلامي بأنها فترات شاذة أو فجوات لا مبرر لها في ماضٍ مسيحي كان من المفترض له أن يكون متصلا، أو بأنها مسلسل وخيم من قمع لا يلين، وغالبا ما يجري الاستشهاد على ذلك بعدد وافر من الأمثلة. لكن الحقيقة أن معظم الناس الذين عاشوا تحت الحكم الإسلامي تطبعوا على الفكرة وعلى الإطلالة الثقافية التي صاحبتها، وعاشوا حياة مسالمة.

ويرى بوليت أن الإصرار الحالي على وجود اختلافات عميقة بين الإسلام والغرب، كتلك التي يسميها هنتنجتون “اختلافات حضارية”، يحيي عاطفة عداء قديمة للإسلام جذورها سياسية وليست حضارية. وتظل الأحداث المأساوية تستحث ذلك الإحياء. وترددت في خلفيتها أصداء الصدامات التاريخية الثلاث الكبرى:استرداد القدس على يد صلاح الدين عام 1187، وسقوط القسطنطينية البيزنطية في يد العثمانيين عام 1453، وحصار الأتراك الناجح لفيينا عام 1529. فكل حادثة من تلك الحوادث كانت تحمل في طياتها هواجس مرعبة بشأن ما يمكن أن يسفر عن فرض المسلمين لسيطرتهم على نطاق أوسع. وقد عبر المؤرخ ادوارد جيبون، في القرن الثامن عشر، عن تلك الهواجس بصورة كلاسيكية في مناقشته لما كان من الممكن أن يحدث لو أن فريقا من المسلمين من اسبانيا لم يهزم على يد تشارلز مارتل في معركة الطورس عام 732. كتب جيبون “ربما كان سيجري الآن تدريس تفسير القرآن في مدارس أكسفورد، وقد كان يمكن أن يدرس لتلاميذ هذه المدارس قدسية وحقيقة الوحي المحمدي.

ولحسن الحظ أنه في ظل مشاعر العداء التاريخي تلك ، لم يكن هناك سوى بضع مسلمين يقيمون على الأراضي الأوروبية. وبالمقارنة، كان حظ اليهود عسرا عندما اتجه مؤشر الحذر المسيحي إليهم، وقد تكرر ذلك لمرات عديدة، بما فيها حادثة الموت الأسود Black Death الواقعة بين عامي 1348-1349. “ففيما يخص تلك الكارثة، فقد لُعِنَ اليهودُ في شتى أرجاء العالم واتُهِموا أينما حلوا بارتكابها بواسطة السم، الذي قيل أنهم ألقوا به في الماء وفي الآبار، ولهذا السبب أُحْرِقَ اليهودُ على طول الطريق من البحر المتوسط وحتى ألمانيا.”

لكن العصور الوسطى انقضت، وهناك أقليات مسلمة كبيرة تقيم وتعمل في كل بلاد العالم تقريبا، بما فيها كل البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا. لذلك فإن بوليت يرى أن احتمال وقوع مأساة من جراء التعصب الغربي والإسلاموفوبيا الحالية يجب أن يجعل الغرب على حذر من المعادلات البسيطة التي من الممكن أن تجزئ مجتمعاته إلى معسكرات متعادية.

إن السؤال الماثل في وجه الولايات المتحدة هو: هل من الضروري أن تصبح مأساة الحادي عشر من سبتمبر مناسبة للاستغراق في الإسلاموفوبيا المتجسدة في مصطلحات من على شاكلة “صدام الحضارات”، أم نجعلها مناسبة لتوكيد مبدأ الاستيعاب الذي يمثل أفضل ما في التقاليد الأمريكية؟.

لماذا مفهوم “الحضارة الإسلامية-المسيحية” ؟

مبلغ علمنا أنه ما من أحد أقدم من قبل على استخدام مصطلح “الحضارة الإسلامية-المسيحية”.

ويوضح بوليت لماذا لم يضع المصطلح في هيئة “الحضارة الإسلامية-اليهودية-المسيحية”؟ وتتلخص الإجابة في أن تلك العبارة قد تكون مقبولة إذا ما كان البحث عن مصطلح يبرز التقاليد الكتابية المشتركة بين هذه الأديان الثلاثة. وهناك من المصطلحات الموجودة ما يفي بذلك الغرض تماما، مثل “الديانات الإبراهيمية”، “أبناء إبراهيم”، و”الديانات السامية”، لكن ما يحاول توصيله من خلال المصطلح المقترح شيء مختلف.

فما يعنيه هنا هو الأسس التاريخية للتفكير بشأن مجتمع المسيحيين في أوروبا الغربية – وليس كل المسيحيين في كل مكان- ومجتمع المسلمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وليس كل المسلمين في كل مكان- باعتبارهما ينتميان إلى حضارة تاريخية واحدة تتجاوز في معطياتها موضوع التقاليد الكتابية السماوية. هذه العلاقة الإسلامية-المسيحية التاريخية تختلف بصورة ملحوظة عن العلاقة اليهودية-المسيحية التاريخية التي تبدو مختفية في عبارة “الحضارة اليهودية-المسيحية” أكثر مما تبدو محتفى بها.

فالمسيحيون واليهود الأوروبيون (لاحظ أن مجال مصطلح الحضارة اليهودية -المسيحية لا يتسع ليضم يهود اليمن ومسيحي إثيوبيا) لديهما تاريخ من العيش المشترك ذو طابع مأسوي، وغير بناء في الغالب، بلغ ذروته مع أحداث الهولوكوست الرهيبة. أما التعايش المشترك بين المسلمين ومسيحي أوروبا الغربية فبعيد تماما عن أن يكون بهذه الحدة. وخلافا للقسمة غير العادلة على مستوى المجال الاجتماعي والسياسي والمالي، والتي وصمت العلاقة اليهودية-المسيحية بأوروبا، والتي ليس من الممكن مقارنتها حتى بالعلاقة الإسلامية-اليهودية التاريخية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن مصطلح “الحضارة الإسلامية-المسيحية” يلفت الانتباه إلى توأمة محتومة وطويلة الأمد بين مجتمعات متصاهرة تنعم بسيادتها داخل أقاليم جغرافية متجاورة وتتبع مسارات تاريخية متشابهة.

فالمسار التاريخي لأي من المسلمين أو المسيحيين لا يمكن فهمه كلية دون الأخذ في الاعتبار علاقة أحدهما بالآخر. وفيما يجد تعبير “الحضارة اليهودية-المسيحية” جذوره التاريخية الخاصة داخل أوروبا وكان مجيئه استجابة للكوارث التي شهدتها هذه العلاقة في القرنين الماضيين، فإن تعبير “الحضارة الإسلامية-المسيحية” له جذور تاريخية وجغرافية مختلفة ويحمل انعكاسات مختلفة لهواجسنا الحضارية المعاصرة.

ويختلف هذا المضمون عن مصطلح مثل “الحضارة البيزنطية-الإسلامية” الذي يربط بين الإسلام والمسيحية الأرثوذوكسية. فبينما أصاب المسيحيون اللاتينيون خارج إسبانيا قدرا قليلا من الخبرة المباشرة بمجتمع المسلمين، عاش العديد من المسيحيين الأرثوذكس لقرون في ظروف مساواة بأراضي المسلمين. وفيما قل اتصال المفكرين المسلمين بالحياة الفكرية في أوروبا الغربية، فقد بنوا بكثافة على التراث اليوناني الذي عُنى المسيحيون الأرثوذكس بحفظه. حتى إذا أهلت العصور الحديثة، كانت الجاليات المسيحية بالشرق على تنوعها تحمل تجاه الإسلام توجهات مختلفة تماما عن تلك التي حملتها أوروبا الغربية تجاهه.

وقبل أن يطرح بوليت الأسس الداعمة لمصطلح “الحضارة الإسلامية-المسيحية”، يوضح أن استعمال هذا المصطلح مضاد من الناحية التعريفية لتعبير “صدام الحضارات” لهنتنجتون. فأولا لو تصورنا المجتمعات الإسلامية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجتمعات المسيحية بأوربا الغربية وأمريكا ينتميان إلى نفس الحضارة، فإن الصراعات بين الطرفين المؤسسين لتلك الحضارة الواحدة ستكون ذات طابع داخلي، وتشبه من الناحية التاريخية صراعات الماضي بين الكاثوليكية والبروتستانتية. وأيا ما يكون مستوى العداء بين طرفي الصراع،فإن فرضية الميراث المشترك عندئذٍ ستقف حائلا دون النظر إلى الطرفين باعتبارهما حضارتين مختلفتين، وبالتالي يكون من السهل تصور حدوث صلح وتوافق بينهما في النهاية بدلا من تصور حتمية الصراع.

ثانيا، مع استخدام مصطلح “الحضارة الإسلامية-المسيحية”، فإن التساؤلات الدائرة حاليا حول قدرة المسلمين على الارتقاء لمستوى الحضارة الغربية ، أو لمستوى الحضارة بصفة عامة، ستصبح غير ذات موضوع. فالنقاد الغربيون للإسلام يطرحون بإصرار تساؤلات مثل: هل يتفق الإسلام مع المعايير الغربية في المساواة بين الجنسين؟ وماذا عن حقوق الإنسان؟ فمثل هذه الأسئلة التي لا هم لها سوى التنقيب عما يعتبره البعض نقائص الإسلام، لا يمكن أخذها بجدية في ضوء تجاهلها العمدي للفشل البين لمعظم المجتمعات الأوروبية، التي لم يجاوز عمرها المائتي عام، في بلوغ ذات المعايير.

وهكذا لا يقف المسلمون جميعا على اختلافهم وتنوعهم في موقف “الآخر”، ليس لشيء سوى انتمائهم الديني.

وفي نظر بوليت فالحائل الذي يعترض طريق التأطير المفاهيمي لمقولة “الحضارة الإسلامية-المسيحية”، عبارة عن رؤية مهيمنة للتاريخ تتأسس على الخوف والتعصب الديني الممتد بطول أربعة عشر قرنا، هذا بالطبع فضلا عن الاعتقاد السائد حاليا بين العديد من الغربيين بوجود “خطأ ما” في الإسلام. لذلك فبقدر الإحكام في إعادة كتابة تاريخ القرون الأربعة عشر الماضية بحيث يعكس وجود حضارة إسلامية-مسيحية مشتركة، فسوف ييسر ذلك تحليل الأحداث الأخيرة بالشرق الأوسط وأزمة السلطة الحالية داخل الإسلام ووضعها في حجمها الحقيقي.

ولعل أبرز الاعتراضات التي تبدو وكأنها تحول دون ربط تاريخ المسلمين بتاريخ المسيحيين اللاتينيين:

التعارض الزمني: فقد جاءت دعوة محمد بعد المسيح بسبعمائة عام.

العداء المتأصل: هاجم المسلمون المسيحيين بصفة متكررة، وأبدوا تجاههم عداوة لاتنقضي.

الخبرة المسيحية: المسيحيون الذين تصدوا للإسلام على مر العصور لم ينظروا أبدا للمسلمين إلا باعتبارهم قوى أجنبية معادية.

التعارض الكتابي: الروايات العديدة الواردة في كل من القرآن والإنجيل غير دقيقة أو في نظر اللاهوتيين المسيحيين مزيفة في نسختها القرآنية.

إنكار الحقيقة الإلهية: اعتراف الإسلام بإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد كرسل للرب يقف دون توكيد الطبيعة الإلهية للمسيح.

الجحود: لم يقر الإسلام أبدا بأنه مدين بعقيدته لليهودية والمسيحية، ولم يتقبلهم مطلقا باعتبارهما الديانتين الأم (وبالتالي الأجدر على الإتباع).

ويرى بوليت أن تلك الحجج من السهل دحضها وتفنيدها. وحتى لو تم اختزال الأمر برمته في سؤال استفزازي من قبيل: هل حارب المسلمون المسيحيون وأظهروا كراهية تجاههم؟ وحتى لو كانت الإجابة هي نعم..حدث ذلك من وقت لآخر، لتظل الحقيقة التاريخية قائمة وهي أن هذه الأفعال والمشاعر كانت متبادلة بين الطرفين لأسباب تاريخية. و يمكن مواجهة هذا الإختزال بسؤال مقابل: ألم يصب البروتستانت اللعنة ومشاعر الازدراء والكراهية على الكاثوليك، وخاضوا ضدهم حروبا دموية مقيتة؟

ألم يسب مؤسسو البروتستانتية صرح العلم السكولاستي الذي شيده رجال الدين الكاثوليك على مدى أجيال، واستقلوا بأنفسهم عنه؟ وفي السياق نفسه، ألم يزدري المسيحيون الأولون اليهود لرفضهم الاعتراف بالمسيح ورفضهم التخلي عن القسم الأعظم من التعاليم القانونية والأخلاقية التلمودية بعد مجيء شرع جديد برسالة عيسى؟ ألم يبادل اليهود ازدراء هؤلاء بازدراء مقابل وأدانوا أولئك اليهود الذين عدلوا القانون وتحولوا إلى المسيحية؟ الإجابة نعم في كل الحالات، ولكن: صلات القرابة التي تربط بين البروتستانتية والكاثوليكية وبين المسيحية واليهودية، والتي هي بمثابة الشيء المقدس في روايتنا المهيمنة عن الحضارة اليهودية المسيحية، أضحت تعتمد على الاحترام المتبادل والعلاقات السلمية أكثر من اعتمادها على العامل التاريخي. ربما أعمل البروتستانت والكاثوليك الذبح في بعضهما البعض بالماضي، وربما حط المسيحيون من قدر اليهود وأعملوا فيهم المجازر، لكن تقديرنا اليوم للرباط الحضاري بين البروتستانت والكاثوليك واليهود بمأمن من تلك الذكريات التاريخية البائسة، فلماذا يتم استثناء الإسلام؟!

الرد الذي يقدمه بوليت هو أن العداء السائد في الغرب للإسلام هو إرث رؤية مسيحية للتاريخ تتعمد إقصاء الإسلام. فالمسيحيين الغربيين اعتبروا طيلة قرون أن الإسلام هو ذلك الآخر الحاقد، وابتكروا العديد من الأسباب لتبرير تمسكهم بتلك الرؤية. لكن الواقع أن تلك الأسباب واهنة. والدعاية الصاخبة ضد المسلمين في هذه الأيام مهتمة بترديد الإشاعات الإسلاموفوبية التي تنتمي إلى قرون سابقة، حتى أقل من اهتمامها بإيجاد صياغات جديدة للكراهيات القديمة!

فهل يمكن تطوير العلاقة نحو نظام مشترك يمثل حضارة إسلامية-مسيحية ؟

بالرغم من صعوبة تحديد النسبة الحقيقية لتعداد الجاليات المسيحية التي عاشت في إسبانيا وشمال أفريقيا ومصر والشرق (أي النهاية الشرقية للمتوسط) والجزيرة العربية وإيران، لكن يكفي الإشارة إلى أن هذه المناطق ضمت ثلاثة، من إجمالي أربعة مراكز بطريركية (القدس والإسكندرية وإنطاكية) ، وأنجبت أغلب المفكرين والكتاب البارزين في المسيحية في عصورهم.

وعندما وقع الشطر الأكبر من إسبانيا في قبضة المسلمين عام 711م، كانت الغالبية العظمى من سكان أوروبا باستثناء إيطاليا وبعض المناطق المسيحية في فرنسا – أي أغلب سكان ألمانيا وبولندا واسكندنافيا والجزر البريطانية والأراضي المنخفضة وشمال فرنسا- كانوا لا يزالون يعبدون أربابا شتى ويعتقدون في تعدد الآلهة، إن لم يكن على المستوى العام، فعلى المستوى الخاص.

على النقيض من ذلك، كان من النادر وجود المؤمنين بتعدد الآلهة في أراضي الخلافة الإسلامية. فإلى الغرب من إيران، كانت الغالبية العظمى من الشعوب التي ضمها المسلمون تدين بالمسيحية أو اليهودية بصورة أو بأخرى.

وإذا انتقلنا إلى التحول في الهوية الدينية والاجتماعية، الذي حدث تدريجيا وعلى مدى قرون في إطار الإمبراطورية الإسلامية، فقد جرت عملية يمكن تسميتها بالـ “أسلمة”، وفي المقابل منها كانت عملية “التنصير” Christianization التي تمت في غرب وشمال أوروبا، لكن الإسلام واجه موقفا مختلفا وربما أسهل بصورة ما. حيث كان على المسيحيين اللاتينيين الاعتراف بالعديد من الممارسات التي ترجع إلى ما قبل المسيحية، بدءا من شجرة عيد الميلاد وحتى الاعتراف ببعض اللاهوتيين كقديسيين مسيحيين، خطبا لود غير المسيحيين في غرب أوروبا، لكنهم في الوقت نفسه عملوا على محو معتقدات وشعائر أخرى. في المقابل، كانت الغالبية من غير المسلمين، الذين أصبحوا رعايا في ظل الدولة الإسلامية، يتبنون بالفعل دينا كتابيا توحيديا. في هذا الصدد، يصدق القول بأن مواصلة محمد لمسيرة المسيح بعد ستة قرون قد عززت من إمكانية انتشار الإسلام بسهولة عن المسيحية اللاتينية. فأتباع الديانات الكتابية الموحدة كان عليهم أن يقطعوا مسافة أقصر كثيرا على المستوى الأخلاقي والعقائدي والتنظيمي حتى يتحولوا للإسلام، من تلك التي يجب قطعها من قبل الأوروبيين المخلصين لووتان وثور وجيوبيتر وايبونا وميركوري والعديد من الآلهة الأخرى حيث لم يطور معتنقوها دينا كتابيا مناظرا.

إن مسألة التسامح هي أحد بنود الجدل المعاصر في المقارنة بين الإسلام والغرب . فمنذ أمد طويل يعتبر المصابون بالإسلاموفوبيا أن الإسلام ذو طبيعة غير متسامحة لا تتغير لأنه يحرم اليهود والمسيحيين من المساواة الدينية الكاملة. في المقابل، يركز الرد الإسلامي على الفترات الطويلة من التعايش السلمي ذو الاستفادة المتبادلة على مدى القرون التي شهدت طرد المسيحية اللاتينية للأقليات اليهودية والإسلامية ثم الحرب بين الكاثوليك والبروتستانت.

وفي الوقت نفسه، عمل الإسلام على إقناع أتباعه بجدال معتنقي الديانات التوحيدية، ولكن بالتي هي أحسن، حتى يتخلوا عن طرق أسلافهم وينضموا إلى جماعة المسلمين. في حين كان منهج المسيحيين في أوروبا في محو عقائد الشرك إشهار أسلحة عدم التسامح الديني، والتي جاءت في شكل فرض المحظورات والطرد ومحاكم التفتيش والحكم بالحرمان الكنسي وتوجيه الاتهامات بالهرطقة، بما يعكس تفاوتا جذريا في فهم التسامح يبرز فيه النموذج الإسلامي.

وفضلا عن تشابه الدور الذي لعبه العلماء ورجال الدين في الحضارتين، تشبه الجامعات المسيحية التي ظهرت بعد ذلك بوقت قصير في المدن الأوروبية الرئيسية، المدارس العلمية الإسلامية بشدة سواء في تنظيمها وفي مقتربها الأكاديمي، حتى أن بعض الباحثين يذهبون إلى القول بحتمية وجود تأثير مباشر من هذه المؤسسات.

من فهم الماضي ..إلى استشراف المستقبل

نزع المسيحيون اللاتينيون إلى الانغلاق على أنفسهم خلال القرون المبكرة، فكانت معرفتهم عن الإسلام بسيطة جدا. كان المسيحيون الأرثوذكس، في المقابل، على دراية واسعة بالإسلام وشهدوا بتوجس ضياع الإقليم البيزنطي والانكماش المطرد في أعداد الجماعة المسيحية مع تسارع وتيرة التحول للإسلام. وقد وصف بعضهم المواجهة بين المسيحية والإسلام بأنها مواجهة بين الأخلاق والتقوى الحقة ضد فتنة الثروة والقوة واللاأخلاقية الدنيوية، وهذه بالضبط نفس الرؤية التي يتبناها الأيديولوجيون المسلمون في القرن العشرين للصراع الإسلامي-المسيحي. كان أباطرة بيزنطة قد تحملوا مسئولية الحفاظ على قوة المسيحية في الأراضي المجاورة لدولة الخلافة، وكانت أرائهم نادرا ما تلتقي مع أراء باباوات وملوك المسيحية اللاتينية، إلا أنهم تجاوزوا مسألة عدم الاتفاق فيما بينهم من أجل القيام بعمل مسلح مشترك ضد الحكم الإسلامي في الأراضي المقدسة. فأطلقوا صيحات التحذير التي لم تساعد فقط في تحفيز الحركة الصليبية، التي أسفرت عن أول اتصال مباشر بين الإسلام والمسيحية اللاتينية، بل وفي تعميق العداء فيما بينهما.

ففي الفترة بين 1095 و1250، شن الصليبيون اللاتينيون،بمساعدة البيزنطيين في أحيان متفرقة، سلسلة من الهجمات على الحكام المسلمين بالأراضي المقدسة، وأقاموا بصفة مبدئية أربع إمارات على الطرف الشرقي للبحر المتوسط، والتي كانوا يطلقون عليها “أعالي البحار”. وعادة ما يعتبر التأريخ السياسي للحملات الصليبية رغبة القواد وحماسهم الديني بمثابة دوافع مسيحية رئيسية في استعادة الأرض، في حين تمت ترقية هؤلاء القواد إلى طبقة النبلاء على خلفية استعادة الأرض. كما جنت المدن التجارية الإيطالية، مثل بيزا وجنوة والبندقية، فوائد جمة على المستوى الاقتصادي، تركزت في الرسوم المفروضة على مرور الحملات الصليبية وفي التجارة المتنامية وقتئذٍ مع الأراضي الإسلامية. وفيما طغت سيرة المعارك والتحالفات في المرويات التاريخية، وفي المحكيات الأقل رسمية التي أنشأها المقاتلون الصليبيون، فقد شكلت المعاملات التي جرت في وقت السلم معظم فعاليات الاتصال الثقافي الذي حدثت في تلك الفترة.

ففي إسبانيا، التي شنت حملات مسيحية ضد الإمارات الإسلامية بالتوازي مع الحملات الصليبية، انتهز الدارسون المسيحيون لحظات السلم وقاموا بترجمة الكتب العربية إلى اللاتينية، ثم نقلوا هذه الترجمات إلى فرنسا وإيطاليا. كما توفرت ترجمة المخطوطات العربية واليونانية في صقلية، تلك المدينة الإسلامية التي ضمها غزاة من شمال فرنسا في العقود السابقة على الحملات الصليبية. أما في البلاد الصليبية نفسها وفي البلاد الإسلامية التي تم ضمها، فقد تعرف التجار الإيطاليون والنبلاء الأوروبيون، الذين أصبحوا من سكان هذه البلاد، على تفاصيل الحياة اليومية للمجتمع الإسلامي ونقلوا العادات والأفكار المحلية إلى مجتمعاتهم الأصلية عند عودتهم.

ونتيجة لوفرة المؤثرات القادمة من الأراضي الإسلامية خلال هذه الفترة، حدث تحول في العديد من مظاهر الحياة الأوروبية. وضمت المؤثرات الإسلامية العديد من المجالات، منها الفلسفة (شروح أرسطو)، اللاهوت (أعمال ابن رشد)، الرياضيات (الترقيم العربي)، الكيمياء (البارود)، الطب (تقنيات الجراحة)، الموسيقى (العزف على العود، وأغاني التروبادور في جنوب فرنسا وشمال إيطاليا)، الأدب (القصص التي تضمنتها الأعمال الأدبية الإيطالية)، التصنيع (الزجاج، والورق، والطباعة الخشبية)، الطهي (المكرونة، والسكر)، بالإضافة إلى وسائل الترف والتسلية في الحياة اليومية. وبالرغم من أن مناطق جنوب أوروبا كانت الأكثر تأثرا بالرؤى الفلسفية الإسلامية، إلا أن هذه الرؤى تغلغلت كذلك داخل الجامعات بشمال أوروبا،وإسبانيا وصقلية اللتين كانتا مركزا لنشاط المؤثرات الإسلامية. ويرى بوليت أننا إذا ما قمنا بإجراء مقارنة بين الافتقار إلى مناقشة المؤثرات الثقافية الإسلامية من جهة والوعي الغربي المفرط بالحملات الصليبية من جهة أخرى، يتضح لنا بالبرهان أن قراءة العلاقات المسيحية-الإسلامية باعتبارها قائمة على العداء بدلا من الإثمار هي قراءة مغرضة ومتحيزة.

وتتشابه أخلاقيات الأخوة الصوفية بصورة مدهشة مع أخلاقيات الحركات المتتابعة داخل المسيحية اللاتينية.ومن أهم صور التشابه بين الاثنين التفاني العام والزهد كتعبير عن الانصراف عن الشئون الدنيوية ، والتصوف، واستخدام اللغات العامية، والتنظيمات المدينية المتغلغلة في صميم الريف، واتخاذ الشخصيات الورعة المتاح الاتصال بها على المستوى المحلي كنماذج أخلاقية بدلا من طائفة العلماء ورجال الأكليروس المفرطين في الاهتمام بالنواحي التشريعية. وفيما أثبتت تلك الاستجابات للمطالب الدينية الشعبية نجاحها في ذلك العصر، فإنها لا تزال محكمة حتى يومنا الحالي. وفيما طابقت أعداد هائلة من التنظيمات الشعبية الإسلامية (وغالبا من ذوي التوجه السياسي الدوجماطيقي) بوعي أو بدون وعي نموذج الإخوانية الصوفية، فإن ما يوازيه في المسيحية هو الانتشار المعاصر للطوائف الجديدة، خاصة داخل البروتستانتية الإنجيلية.

لقد ظل المسلمون والمسيحيون أسرى لعداوة متبادلة منذ بداية القرن السادس عشر، لكن أحداث التاريخ حملت صراعهما إلى ميادين أخرى. ففيما بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر، قام المغول والتتار بسلسلة من الاعتداءات التي عرضت مسلمي الشرق الأوسط إلى مؤثرات جديدة من وسط آسيا والصين، بينما في الفترة بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر تفتحت عيون الأوروبيين على سلسلة من الاكتشافات البحرية لعوالم مثيرة وجديدة في كل من أفريقيا وآسيا والنصف الغربي من الكرة الأرضية. هذه الخبرات شكلت المستقبل الاقتصادي والسياسي لكل من المسيحية الغربية والإسلام. فقد كافح الأمراء المسلمون اللاحقون على مدى قرون لاستعادة الأراضي الشاسعة والغنية من جانكيز خان، بينما أصبح الأوروبيون – فيما عدا روسيا التي خضعت هي الأخرى لخبرة الحكم المغولي- إمبراطورية ذات قوة بحرية.

إذا ما نظرنا إلى الإسلام والمسيحية معا، فسنجد أثر عقيدة التوحيد الكتابية في التقاليد السامية (نسبة لأبناء سام) واضحا. لكن إذا نظرنا بشيء من التوسع على الفترة الممتدة بين 1500 و1900، فسنجد اختلافات حديثة العهد فيما بين العالمين المسيحي الغربي والإسلامي. ومن المعتاد في الفكر التاريخي الأوروأمريكي الحديث اعتبار أن أوروبا انطلقت للأمام خلال تلك الفترة، بينما تركت العالم الإسلامي في ذل وهوان. وعادة ما يوصف مسار الإسلام في هذه القرون بأوصاف من على شاكلة “انحدار”، و”جمود”، و”رجعية”، وهو أمر موجع خاصة في ظل المجد الذي بلغه الإسلام في القرون السابقة، كما يتم التسليم بأن التباين في الثروة والقوة المادية الذي كان في صالح المسلمين قبل القرن السادس عشر قد تحول بشكل واضح لصالح المسيحيين الغربيين.

لكن ربما يمكننا النظر إلى هذه الأمور بطريقة أخرى. فبدلا من الاستعلام عن الغنى الإمبريالي، كان للفرد أن يسأل عن نسبة المسلمين المنحدرين عن أناس تحولوا إلى الإسلام في الفترة بين 1500 و1900 من إجمالي عدد المسلمين في العالم اليوم. هذه النسبة ستتجاوز بالتأكيد الـ 50% وتضم: الغالبية العظمى من بنجلادش وماليزيا وإندونيسيا؛ جماعات عديدة في أفريقيا جنوب الصحراء؛ معظم مسلمي باكستان والهند والصين؛ جزء كبير من المسلمين في أوروبا ووسط آسيا. على النقيض من ذلك، إذا ما تساءل الفرد عن النسبة التي يشكلها الرومان الكاثوليك والبروتستانت المنحدرين عن أناس تحولوا إلى المسيحية في الفترة بين 1500 و1900 من إجمالي عدد المسيحيين في العالم اليوم، فإن الإجابة ستكون بالتأكيد أقل من 20%، وستنخفض تلك النسبة كثيرا إذا ما استبعدنا المسيحيين في الأمريكتين وأستراليا وجزر المحيط الهادي، والثلث الجنوبي من أفريقيا ، حيث لم يواجه الأوروبيين في تلك الأراضي دينا يمكن اعتباره منافسا. لقد تنافس الإسلام والمسيحية رأسا لرأس على وجدان السكان الأصليين في الكتلة العمرانية الأفرو-أورو-أسيوية الشاسعة وفي منطقة جنوب شرق آسيا المجاورة، وقد حسم الإسلام الأمر لصالحه بلا جدال.

وعلى ذلك، إذا ما كان لنا اليوم أن نقيم نجاح نظامي الاجتماع- الديني المتنافسين على المدى الطويل، فسنكون بالتالي، وتبعا لإنجازيهما على مدار القرون الأخيرة، مجبرين على استنتاج أن الإسلام قد انطلق بحسم للأمام بين 1500 و1900، بينما “انحدرت” و”تجمدت” و”تراجعت” المسيحية الأوروبية في النهاية، بعد بداية نشطة.

فالفوز بقلوب البشر، كمؤشر على النجاح، كان له الأسبقية على الثروة والقوة منذ فجر المسيحية وحتى القرن التاسع عشر،وما زال الوضع كذلك إلى اليوم في دوائر المسيحية الإنجيلية. وبالطبع لم يحدث التحول في مجال مؤشرات التقييم نتيجة للتقدم الذي أحرزه الإسلام على المسيحية في مجال نشر الدين. فلا يجب أن ننسى أن المسيحيين نزعوا إلى اعتبار الإسلام شكلا من أشكال البربرية، وادعوا أن نجاحه مستمد من سطحيته العقيدية ومن تسهيله للشرك. لكن فعالية الدعوة الإسلامية خلال الفترة المسماة بالانحدار، في مقابل ركود الدعوة المسيحية، ليس بالأمر المشكوك فيه. كما لا يمكن إنكار أن النجاح الهائل لكل من الإسلام والمسيحية في أن يصبحا الدينين المهيمنين عالميا خلال القرون الخمسة المنقضية يمثل ظاهرة تاريخية فريدة.

الفارق بين أطروحة “صراع الحضارات” و”أطروحة الحضارة الإسلامية-المسيحية” أنه وفقا لأطروحة “صدام الحضارات”، فإن الغرب (اليهودي-المسيحي) كان وسيظل دائما في تضاد مع الإسلام. ووفقا لنموذج “الحضارة الإسلامية-المسيحية”، فإن الإسلام والغرب هما توأم تاريخي لا يمنع افتراقهما في المسار من الوعي بالمشتركات بينهما. وأفضل طريقة لإثبات ذلك هو التساؤل حول ما إذا كان ثمة اختلاف حقيقي اليوم بين المجتمعات الإسلامية والغربية على تنوعها.

إن ثمة تطابقا في نظرة كلا المجتمعين إلى بعضهما البعض. فالمتخصصون الأمريكيون في الإسلام يصورون الإسلام الثوري على أنه الصوت المهيمن في العالم الإسلامي، ونادرا ما يعترفوا بوجود أصوات ليبرالية. في الوقت نفسه، يرون أن “اليمين الديني” الأمريكي شيء مختلف تماما: فهو قوة أخلاقية من أجل الخير إذا كانوا هم أنفسهم ينتمون إلى ذات المعسكر، أو هو ظاهرة ضالة ومعادية للديمقراطية لا يمكن تفسيرها. على الجانب الآخر، نجد أن المحللين المسلمين، سواء إسلاميين أو علمانيين، يرون أمريكا أرضا علمانية للخطيئة وللاتجار بالقيم وللسطحية، ويبدون كمن لا يدرك بالكلية الطيبات محل الإعجاب التي يمارسها الأمريكيون في حياتهم اليومية. ولا يجد العلمانيون والإسلاميون أي فائدة تذكر من “اليمين الديني” الأمريكي خاصة في ظل الود الذي يجمعه بالصهيونية. وفيما يخص مجتمعاتهم، نجد المسلمين الليبراليين يتأسون لوجود الإسلام المسلح ويتمنون رحيله، بينما يرى الإسلام الثوري الليبراليين المحليين كعملاء للنفوذ الأمريكي أو محرضين على الدكتاتورية. والسائد أن كلا الشقيقين لا يبدو قادرا على رؤية نفسه وتوأمه بطريقة شاملة ومتوازنة، لأن كلاهما غير مؤهل للتعرف على نفسه في المرآة.

وأخيراً إذا ما انتقلنا من التشابهات في التطور داخل المذاهب والمدارس للتطور التاريخي لدور الدين في المجال العام وبخاصة لجدل العلمانية الحديث والمتجدد في الغرب والقلق بشأن ارتباط الدين بالدولة في الخبرة الإسلامية، سنجد أن العلمانيون الغربيون –خاصة في مجال الدراسات الأكاديمية- يؤيدون بتعاطف شعار فصل الكنيسة عن الدولة كشرط لنهضة العالم الإٍسلامي من ناحية وإمكان التواصل والتعاون معه من ناحية أخرى.

هنا علينا أن ندرك أن هناك اختلافات في التطور التاريخي للحضارات، وأن هذا الاختلاف لا يمكن القفز فزقه وليس من المفيد السعي المحموم لإلغاءه، فلم تحدث تلك القطيعة بين الكنيسة والدولة في الإسلام. وفي حين ظل القانون الإسلامي ذي صلاحية كونية ودون تحدٍ، على المستوى النظري، تقهقر القانون الكنسي الكاثوليكي أمام الإرادة الملكية فيما بعد اتفاقية ويستفاليا التي أسست الدولة القومية في القرن الـ17، ولم يتوصل البروتستانت أبدا إلى فلسفة قانونية شاملة خاصة بهم.

وختاما يؤكد بوليت على أننا إذا ما أمعنا النظر في العالم الإسلامي-المسيحي، في إطاره الكلي ومن وجهة النظر التاريخية، نجد أن ما يربطه أكثر بكثير مما يفرقه. ولا يمكن فهم ماضي ومستقبل الغرب بصورة كلية إذا لم نقدر علاقة التوأمة التي جمعت الغرب بالإسـلام طيلة أربعة عشر قرنا، والقول نفسه يصدق بالنسبة للعالـم الإسلامـي. إن الدعوى خلف صك مفهوم الحضارة الإسلامية-المسيحية كمبدأ تنظيمي للفكر المعاصر تضرب بجذورها في الحقيقة التاريخية التي تفيض بها تلك القرون. ويأمل بوليت في أن يدرك مؤرخو الحضارة الغربية والإسلام القيمة المضافة من إعادة ضبط وجهات نظرهم بحيث تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة ودعوى الحضارة الإسلامية-المسيحية تتأسس بشكل مباشر على التنبيه لحاجة الأمريكيين كافة إلى إيجاد أساس مشترك مع مسلمي الغرب في وقت يهدد فيه الشك، والخوف، والديماجوجية العلاقة بينهم. فالحضارة الإسلامية-المسيحية هي مفهوم يقدم فرصة تاريخية لتحقيق الاندماج الديني والاجتماعي داخل الغرب، وبين الغرب وعالم الإسلام في زمن العولمة.

تامر عبد الوهاب

لمزيد من التعمق راجع كتاب ريتشارد بوليت:

Richard W. Bulliet, The Case for “Islamo-Christian Civilization”, N.Y.: Columbia University Press, 2004.