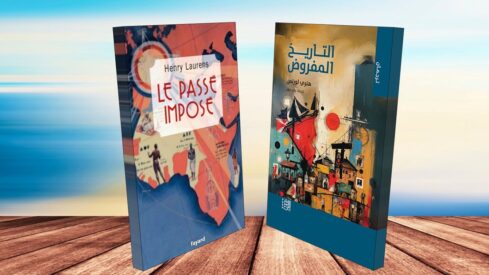

في عالم يزداد فيه الصراع على الرواية التاريخية حدة، ويتصاعد فيه صوت من كان خارج السرد الرسمي للحدث، يظهر كتاب “التاريخ المفروض” (Le passé imposé) للمؤلف الفرنسي هنري لورنس كنداء فكري ناقد يتحدى التبسيطات التاريخية ويستعرض العلاقة المعقدة بين العنف والذاكرة والتاريخ

هذا العمل، الذي ترجمه إلى العربية المترجم اللبناني المعروف جان جبور ، ويقع في 209 صفحات ضمن سلسلة “ترجمان” الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، لا يُعد مجرد دراسة تاريخية تقليدية، بل هو تحليل ثاقب لطبيعة السلطة التي تتحكم في كتابة التاريخ، وتُقرّر من يُذكر ومن يُنسى .

يطرح هنري لورنس أسئلة وجودية تمسّ جوهر الحقيقة:

- من يملك الحق في كتابة التاريخ؟

- كيف يتم اختيار الضحايا والأبطال في السرد التاريخي؟

- هل يمكن للسرد أن يكون موضوعيًا حقًّا، أم أنه دائمًا محمل بالسياسات؟

ويؤكد الكاتب أن التاريخ لم يعد مجرد تسجيل للأحداث، بل تحول إلى أداة سياسية وثقافية ، يُستخدم فيها العنف ليس فقط في الواقع المادي، بل أيضًا في بناء الذكرى والهوية.

التاريخ كماهو .. لا سردا وتسجيلا

ينطلق الكتاب من قراءة نقدية لعلاقة الغرب بالشرق، ويحلّق عبر خطابات ما بعد الاستعمار والاستشراق، ليصل إلى جوهر الصراع حول الذاكرة، ويُبرز كيف تُهمَش شهادات الضحايا بينما تُفرض روايات مهيمنة باسم الإنسانية أو التقدم أو الإنقاذ.

وهو يفتح صفحة جديدة في الفهم النقدي للتاريخ، حيث يتتبع تحوّل السرديات من البطل إلى الضحية، ومن الحرب إلى الخطاب الأخلاقي، ومن الاستعمار إلى الهيمنة الرمزية، مُحذّرا من خطر “التاريخ المفروض” الذي يُعيد إنتاج الهيمنة تحت غطاء الموضوعية.

هذا الكتاب يُعيد لك التاريخ كما هو – صراعا على الحقيقة وليس تسجيلا لها – لذلك فإن “التاريخ المفروض” سيكون بلا شك دليلا فكريا لا غنى عنه، من شأنه أن يرغمك على قراءة التاريخ من زوايا مختلفة، ويجعلك تطرح أسئلة جديدة.

فهل تساءلت يومًا كيف تُفرض سرديات التاريخ على حساب أصوات الضحايا؟

في كتاب “التاريخ المفروض” لهنري لورنس، تُكشف آليات كتابة التاريخ في ظل العنف والاستعمار، وتتبيّن تحولات العلاقة بين الغرب والشرق عبر شخصيات فكرية وتاريخية كـميشيل فوكو وهارولد ماكميلان.

قراءة هذا الكتاب عبارة عن لحظة استمتاع بقراءة نقدية لعلاقة التاريخ بالذاكرة والقوة، واكتشاف كيف تتحوّل الأقلام إلى أدوات هيمنة وكيف يمنح صوت الضحايا بعدًا جديدًا لسردنا الجماعي.

كتاب “التاريخ المفروض” يتألف من 209 صفحات ، بالإضافة إلى تقديم يتناول رؤية الكاتب حول أفول الحضارة الغربية، وتحولات العلاقة بين الغرب والشرق، مستندا إلى شخصيات فكرية وتاريخية مثل هارولد ماكميلان وميشيل فوكو .

يقدم الكتاب قراءة نقدية لكتابة التاريخ تحت ظل العنف والاستعمار والهيمنة ، ويطرح أسئلة وجودية حول كيفية بناء السرد التاريخي، ومن يملك الحق في كتابته، وكيف يتم تجاهل أو طمس تاريخ الضحايا؟ كما يشير الكاتب إلى تعقيد العلاقة بين التاريخ والمعاناة ، ويعترف بصعوبة الجمع بين السرد الموضوعي وتجربة الألم الحية.

من هو المؤلف هنري لورنس؟

يُعد هنري لورنس من أبرز المؤرخين الفرنسيين المختصين في التاريخ الحديث للعالم العربي والشرق الأوسط. حصل على العديد من الجوائز الأكاديمية، ويُدرّس في عدد من الجامعات المرموقة، منها “كوليج دو فرانس” حيث يتولى كرسي التاريخ المعاصر للعالم العربي، كما أنه أستاذ في المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية (INALCO) بباريس.

تُركّز أعمال لورنس على العلاقة المعقدة بين الغرب والشرق ، خاصة في سياق الاستعمار والاستقلالات، وهو من الباحثين القلائل الذين يجمعون بين التحليل التاريخي والفلسفي، ويحاول أن يربط بين العنف والذاكرة والتاريخ . ومن أهم مؤلفاته:

- La Question de Palestine في خمسة أجزاء

- Orientales جزآن

- Les crises d’orient ثلاثة أجزاء

- L’orient arabe à l’heure américaine

من هو المترجم جان جبور؟

جان جبور هو أستاذ وباحث ومترجم لبناني له إسهامات كبيرة في مجال الترجمة الثقافية بين العربية والفرنسية. من أبرز أعماله:

- المنجد الفرنسي – العربي الكبير

ترجمة أكثر من ثلاثين كتابًا، منها:

- “القيم إلى أين؟”

- “الخوف من البرابرة”

- أطلس العولمة: كيف نفهم الفضاء العالمي المعاصر

- “تركيا: دبلوماسية القوة الناهضة”

وحاز على جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (دورة 2017) عن ترجمته كتاب “زمن المذلولين: باثولوجيا العلاقات الدولية” .

إن ترجمة كتاب “التاريخ المفروض” تمثل مرحلة جديدة في مسار جبور، حيث ينقل إلى اللغة العربية نصًّا فكريًّا عميقًا، يحتاج إلى فهم دقيق للسياقات السياسية والفلسفية التي يدور في فلكها.

قبل الدخول في تفاصيل الكتاب، من الضروري الإشارة إلى أن هذا العمل لا يُعد مجرد دراسة تاريخية تقليدية، بل هو محاولة جادة لفهم كيف يتم فرض روايات معينة للتاريخ على حساب أخرى ، وكيف يتحول التاريخ إلى أداة سياسية وثقافية.

أساسيات المعرفة التاريخية وسرديات الذاكرة

قبل الدخول في تفاصيل النظرية التي يعرضها لورنس، من الضروري فهم البنية الفكرية التي يستند إليها في تحليله للتاريخ. فهو لا يتعامل مع التاريخ باعتباره علمًا ثابتًا، بل باعتباره بنية متغيرة تخضع لقوى اجتماعية وسياسية واقتصادية .

إعادة النظر في الخطابات التاريخية

يبدأ الكاتب هذا الفصل بتحليل نقدي لأصول المعرفة التاريخية، ويُعيد النظر في الخطابات التي تحكم كتابة التاريخ، خاصة بعد ظهور دراسات الذاكرة في القرن العشرين. يشير لورنس إلى أن التاريخ لم يعد مجرد تسجيل للأحداث، بل أصبح صراعًا على الرواية ، حيث تتنافس الجماعات الاجتماعية والأقوام على امتلاك السرد الذي يمنحهم الشرعية والوجود.

ويؤكد أن الذاكرة الجماعية ليست فقط ذاكرة للماضي، بل هي أيضًا أداة مقاومة ضد الطمس والتجاهل. وهذا ما يجعل من كتابة التاريخ دائمًا مشروطة بالقوة السياسية والاقتصادية.

“الذاكرة ليست محايدة، فهي دائمًا محملة بسياسات الهوية والسلطة.”

الاستغراب والاستشراق في زمن ما بعد فوكو

بعد أن وضعنا إطارًا عامًّا لفهم علاقة التاريخ بالسلطة والذاكرة، ينتقل لورنس إلى تحليل تطور خطاب الاستغراب والاستشراق ، ليخرج عن الإطار الفوكوي الصارم، ويُظهر كيف تحوّلت السرديات التاريخية في عصر ما بعد الاستعمار.

يركز على تحول التركيز من البطل إلى الضحية ، أي من الشخصيات الكبرى التي كانت تُحتفى بها في التاريخ الرسمي، إلى ضحايا العنف والاحتلال والإبادات. ويُشير إلى أن هذه التحولات لا تعني نهاية العنف، بل قد تكون مرحلة جديدة منه، حيث تُستخدم خطابات الضحية كسلاح سياسي .

العنف في التاريخ الحديث: من الحرب العالمية إلى الإرهاب

بعد استعراض البنية النظرية للتاريخ، ينتقل الكاتب إلى تحليل العنف كعامل مركزي في صياغة السرديات التاريخية . فالعنف ليس حدثًا عابرًا، بل هو أحد الأدوات الرئيسية التي تُستخدم لبناء الهوية والسيطرة على الماضي.

الذروة التاريخية للعنف

يخصص الكاتب فصلاً كاملاً لتحليل العنف في القرن العشرين ، الذي بلغ ذروته خلال الحربين العالميتين ومعسكرات الإبادة والاستعمار الذي اتخذ وجهًا “إنسانيًّا”.

يشرح كيف استمر العنف حتى بعد الحرب الباردة، لكنه تغيّر في شكله، ليصبح أكثر اقتصادية وسياسية وتقنية ، مصحوبًا بخطابات تتحدث باسم الإنسانية، بينما تمارس أنواعًا من القهر الثقافي والسياسي .

“العنف لم يختف، بل تحوّل إلى خطابات الإنقاذ، لتُبرَّر بهيمنة اقتصادية وثقافية.”

العنف باسم الإنسانية

بعد أن فصّل الكاتب آليات العنف التقليدية، ينتقل إلى العنف الحديث الذي يُمارس باسم الإنسانية ، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 . ويرصد كيف استخدمت الدول الغربية خطاب “الحرب على الإرهاب” لتبرير التدخل العسكري والقصف الوقائي، تحت غطاء نشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان .لكن هذا الخطاب، كما يرى الكاتب، يخفي دوافع السيطرة، ويحوّل القانون الدولي إلى أداة لتكريس الهيمنة، ويُحوّل الخصوم السياسيين إلى إرهابيين ، بينما يُقدّم المعتدين على أنهم منقذون.

الجهادية كعنف مضاد: نقد العلاقة مع الماضي

بعد استعراض العنف الغربي، ينتقل الكاتب إلى الحركات الجهادية ، ويحاول فهمها باعتبارها شكلًا من أشكال العنف المضاد ، أي رد فعل على النظام العالمي الحالي وعلى ما خلفه الاستعمار من تهميش.

العنف الجهادي كرد فعل

يحلل لورنس ظهور الحركات الجهادية في العالم العربي والإسلامي باعتبارها شكلًا من أشكال العنف المضاد، أي رد فعل على النظام العالمي الحالي، وعلى ما خلفه الاستعمار من تهميش وتفاوتات بنيوية.

ويرى أن هذه الحركات لم تكن خارج التاريخ، بل هي نتاج “السوق العالمية للعنف” ، وهي تعبير عن حالة غليان اجتماعي وسياسي، لكنها في الوقت نفسه تعتمد على منطق العنف الشامل والعدمية ، وتستهدف المدنيين، وتشوش بين الحضور العسكري الغربي والقيم الحديثة.

الخطاب الجهادي والهوية

بعد أن أوضح الكاتب كيف برز العنف الجهادي كرد فعل، يركز على الخطاب الجهادي وعلاقته بالهوية . يوضح أن هذا الخطاب يستفيد من فراغ الهوية الذي خلفته أنظمة سياسية محلية تابعة، ويوفر بديلًا إيديولوجيًّا، لكنه غالبًا ما يكون عنيفًا وغير قادر على تقديم مشروع بناء .

وهكذا، فإن العنف الجهادي يصبح مرآة أخرى للعنف الغربي ، وليس نقيضه الحقيقي.

الذاكرة والمقاومة: من يكتب التاريخ؟

بعد استعراض العنف من زاويتين (العنف الغربي والعنف الجهادي)، ينتقل الكاتب إلى الصراع على الذاكرة ، وهو المحور الذي يرتبط مباشرة بمسألة من يملك الحق في كتابة التاريخ.

شهادة فرويد وتاريخية العنف

يستند الكاتب إلى رسالة سيغموند فرويد إلى ألبرت أينشتاين حول الحرب، حيث يرى أن الحرب ليست نتيجة الجنون البشري، بل هي نتاج العقلنة السياسية، أي أنها ليست انحرافًا عن التاريخ، بل مرحلة كاشفة له.

فرويد يرى أن الغريزة البشرية للتدمير موجودة ، لكنها تحتاج إلى العقل لتنظيمها وإطلاقها. هذا الفهم يجعل من الحرب ليس حدثًا عارضًا، بل أداة سياسية مدروسة.

عنف الذاكرة وتاريخ المهمَّشين

بعد أن فصّل الكاتب دور الذاكرة في تشكيل التاريخ، يركز على عنف الذاكرة وتاريخ المهمَّشين . يشير لورنس إلى أن الصراع على التاريخ هو أيضًا صراع على الذاكرة . في مواجهة السرديات الرسمية، تظهر شهادات الذاكرة الفردية والجماعية، لتمنح الضحايا صوتًا في التاريخ.

ويقول إن المعاناة لا تُمحى بمرور الزمن، ولا تُختزل في الأرقام، بل تستدعي أدوات جديدة لروايتها، مثل الأدب والسينما والتوثيق الحيّ .

“الذاكرة ليست ملجأ، بل ساحة صراع.”

تمثيل العنف ومآلات الذاكرة .. التاريخ كصراع مستمر

في الختام، يطرح الكاتب سؤالين جوهريين:

- من يكتب التاريخ؟

- ومن يروي العنف؟

ويجيب بأن التمثيل الثقافي للمعاناة ليس فقط شكلاً جماليًّا، بل هو معركة من أجل المعنى . ويضيف أن مرحلتي ما بعد الحداثة وما بعد الكولونيالية ليستا مجرد مراحل فكرية، بل أدوات تحليلية لفهم كيفية بناء التاريخ، وكيف تُحوّر الذاكرة، وكيف يصبح الصمت أحيانًا أقوى من الكلام .

يخلص هنري لورنس في كتابه “التاريخ المفروض” إلى أن التاريخ ليس علمًا موضوعيًّا تمامًا، بل هو صراع على الرواية والهوية والسلطة . ويشير إلى أن العنف، سواء كان استعمارًا أو مقاومة، لا يختفي، بل يتحول شكله وخطابه.ويحذر من خطورة “التاريخ المفروض” ، الذي يُهمِش ما لا يناسب السردية الرسمية، ويُطمس المعاناة، ويُحوّل الضحايا إلى مواطنين من الدرجة الثانية في الذاكرة الجمعية.

ويؤكد أن التحدي اليوم هو إعادة إحياء صوت المهمَشين ، وإعطاء المعاناة حقها في التاريخ، والسماح للكتابة التاريخية بأن تكون فضاءً للعدالة والذاكرة ، لا للسيطرة والهيمنة.

يشكل كتاب “التاريخ المفروض” مرجعاً لا غنى عنه لمن يرغب في فهم تحولات كتابة التاريخ في مواجهة العنف والذاكرة والصراع على السماوات السردية، من المنهج العلمي الموضوعي إلى عوالم الضحايا. يطالب هنري لورنس بقراءة نقدية تتجاوز الإطار الجغرافي الضيق وتغوص في مفاهيم مثل العنف المنظَّم، ومصادر الذاكرة المسلوبة، والعلاقة الملتبسة بين القوة والسيطرة تحت شعار “الإنسانية”، سواء في الاستشراف الغربي أو في ردود الفعل المضادة. إنّه دعوة إلى مقاومة “التاريخ المفروض” وفكّ أسر السرديات التي تهمّش ضحايا الماضي والحاضر على حدّ سواء.